Estrazione

in Fase Solida (SPE)

L’estrazione

per adsorbimento è un processo fisico tra una fase

solida e una fase liquida in cui la fase solida ha una affinità

maggiore per il composto da isolare rispetto al solvente

in cui lo stesso composto è sciolto. Quando il campione

passa attraverso la fase solida gli analiti vengono concentrati

sulla superficie del materiale adsorbente mentre gli altri

composti presenti nel campione eluiscono senza interagire.

Il risultato è la purificazione e la concentrazione

delle sostanze isolate dal materiale adsorbente. Ciò

può essere ottenuto grazie ad interazioni specifiche

tra i gruppi funzionali dei composti e il substrato della

fase solida.

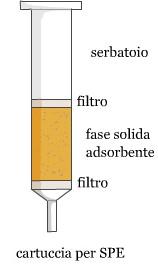

La fase solida adsorbente viene impaccata in una cartuccia.

Il campione viene fatto passare attraverso la cartuccia

in modo che i diversi composti in esso presenti possano

interagire con la superficie adsorbente venendo trattenuti

o meno a seconda della loro capacità di stabilire

interazioni.

La fase solida adsorbente viene impaccata in una cartuccia.

Il campione viene fatto passare attraverso la cartuccia

in modo che i diversi composti in esso presenti possano

interagire con la superficie adsorbente venendo trattenuti

o meno a seconda della loro capacità di stabilire

interazioni.

Si

ha ritenzione quando la fase solida riesce ad immobilizzare

alcuni dei composti presenti nel campione; la ritenzione

cambia in funzione del tipo di adsorbente o del solvente

utilizzato.

#Eluizione

è il processo di rimozione delle sostanze isolate

dall’adsorbente mediante il passaggio nella cartuccia

di un opportuno solvente (da usare nel minor volume possibile).

Maggiore è l’interazione tra adsorbente e analita,

minore è il rischio che questo venga eliminato dalla

cartuccia durante le fasi di lavaggio utilizzate per eliminare

molecole interferenti coadsorbite.

Unità

di misura per caratterizzare ritenzione ed eluizione è

la quantità di solvente necessario per riempire gli

interstizi tra particelle di adsorbente e tutti i pori presenti

nella fase stazionaria della cartuccia di estrazione (bed

volume).

Adsorbenti di 40 µm

con pori di circa 60 Angstroms hanno un “bed volume”

di circa 120 µl

per 100 mg di adsorbente.

La ritenzione è considerata sufficientemente forte

quando possono passare 20 bed volumes di solvente di lavaggio

senza determinare l’eluizione degli analiti isolati.

Una eluizione ottimale richiede non più di 5 bed

volumes di solvente di estrazione.

Il flusso del campione attraverso la cartuccia durante la

fase di estrazione non deve essere superiore ai 5-10 mL/min

per 100 mg di adsorbente

#Capacità

dell’adsorbente è la quantità di analita

trattenuta da una determinata quantità di adsorbente

in condizioni ottimali; varia in funzione degli adsorbenti.

Adsorbenti a scambio ionico hanno capacità di 0,5-1,5

meq/g. Per altri adsorbenti la capacità varia tra

l’1 e il 5% della massa dell’adsorbente (es.

100 mg di adsorbente trattengono fino a 5 mg di analiti).

#Selettività

è la capacità dell’adsorbente di distinguere

tra sostanze da isolare e interferenti da allontanare. Dipende

dalla struttura chimica dell’analita da isolare, dalle

proprietà dell’adsorbente e dalla composizione

della matrice del campione.

La selettività è massima quando l’adsorbente

interagisce solo con i gruppi funzionali dell’analita,

assenti negli altri componenti della matrice del campione.

#Solvatazione

[interazione tra gli ioni di un soluto e le molecole

del solvente, possibile solo con solventi polari (es. NaCl

in acqua, gli ioni Na+ attirano le molecole di H2O)].

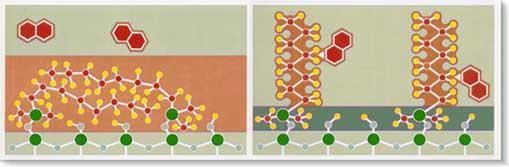

La

solvatazione dell’adsorbente è necessaria prima

che questo interagisca con le sostanze da isolare, l’adsorbente

viene bagnato mediante il passaggio di diversi volumi di

un solvente come il metanolo (ma anche acetonitrile, isopropanolo

o THF), che viene a sua volta allontanato (anche se non

completamente) mediante passaggio del solvente che prepara

l’adsorbente al passaggio del campione. Una volta

avvenuta la solvatazione, l’adsorbente non deve essere

lasciato essiccare (bastano 30 secondi di contatto con l’aria

perché l’adsorbente si asciughi).

La solvatazione dell'adsorbente rende possibile

il riconoscimento degli analiti

Adsorbenti Silicei

Adsorbenti Silicei

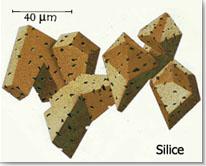

Sono tra gli adsorbenti più utilizzati, prodotti

mediante reazione tra organosilani e silicati attivi (legame

silil-etere). Stabili a pH variabile tra 2 e 7,5 (sopra

pH 7,5 tendono a sciogliersi in soluzione acquosa; sotto

pH 2 il legame silil-etere diventa labile e i gruppi funzionali

cambiano le loro caratteristiche di specificità)

e con tutti i solventi organici.

Sono materiali rigidi, non si gonfiano in presenza del solvente

come accade per le resine di polistirene. Ciò permette

l’uso successivo di diversi solventi, rendendo possibile

estrazioni anche molto complesse.

La

fase solida è costituita da particelle di dimensioni

variabili tra i 15 e i 100 µm,

di forma irregolare o sferica, permette un flusso rapido

del solvente in condizioni di vuoto minimo. La

fase solida è costituita da particelle di dimensioni

variabili tra i 15 e i 100 µm,

di forma irregolare o sferica, permette un flusso rapido

del solvente in condizioni di vuoto minimo.

La porosità degli adsorbenti è di circa 60

Angstroms, adeguata a composti con peso molecolare attorno

a 15.000. Molecole di dimensioni maggiori sono escluse dai

pori e non vengono trattenute.

Le proprietà di ritenzione degli adsorbenti silicei

sono dovute soprattutto ai gruppi funzionali legati al substrato

di silice, alla polarità del substrato e ai silanoli

rimasti liberi sulla sua superficie. Interazioni secondarie

tra substrato e analita sono in funzione della polarità

che permette o meno la formazioni di legami idrogeno tra

i silanoli e i gruppi amminici o i gruppi -OH degli analiti

in presenza di un solvente non-polare.

In condizioni acquose i gruppi silanoli producono delle

interazioni ioniche con eventuali gruppi ionici degli analiti

(es. con ammine protonate).

Interazioni Non-polari

Interazioni Non-polari

Le interazioni non polari più importanti che possono

intercorrere tra fase adsorbente e analita, sono le forze

di Van der Waals (interazioni tra i gruppi C-H di analita

e adsorbente).

C18 (Octadecil-silano) è l’adsorbente

più usato per le interazioni non-polari, non è

selettivo e permette di trattenere molti composti non polari.

Utilizzato per isolare composti anche molto diversi soprattutto

in analisi che necessitano l’estrazione del maggior

numero di composti presenti all’interno di una matrice

(es. analisi ambientali).

Le interazioni non-polari e la ritenzione sono facilitate

in presenza di solventi molto polari (come l’acqua).

In presenza di questo tipo di solventi anche molecole che

presentano gruppi funzionali polari ma che hanno una struttura

non polare possono interagire con l’adsorbente non-polare.

Solventi non-polari invece interferiscono con i meccanismi

di ritenzione.

L’eluizione degli analiti isolati deve avvenire tramite

un solvente non-polare, in grado di rompere le interazioni

non-polari tra analita ed adsorbente.

Caratteristiche degli analiti: composti con catena achilica,

aromatica, aliciclica o altri gruppi funzionali con una

struttura idrocarburica significativa.

Caratteristiche degli analiti: composti con catena achilica,

aromatica, aliciclica o altri gruppi funzionali con una

struttura idrocarburica significativa.

Interazioni Polari

Interazioni Polari

Interazioni polari come i legami idrogeno, forze dipolo/dipolo

e molte altre che determinano la distribuzione degli elettroni

tra gli atomi presenti nei gruppi funzionali producendo

una una distribuzione polare delle cariche (+) e (-).

Molecole con gruppi funzionali polari (-OH, -NH2,

C=O, anelli aromatici, gruppi sulfidrili, doppi legami e

gruppi che contengono eteroatomi come O, N, S, P) interagiscono

con i gruppi funzionali polari di opportuni adsorbenti.

Il legame idrogeno è una interazione polare che interviene

tra un gruppo che ha un H legato ad un atomo elettronegativo

(come l’O oppure l’N) e un altro gruppo con

un atomo elettronegativo.

–OH ed –NH2 sono i principali

donatori di legami idrogeno in grado di interagire con gruppi

funzionali che contengono O, N e S.

Interazioni

polari sono tipiche degli adsorbenti silicati (ammine e

gruppi ossidrili sono i gruppi funzionali più sensibili).

La ritenzione è facilitata in presenza di un solvente

non-polare, l’eluizione viene eseguita con solventi

polari in grado di rompere le interazioni polari tra adsorbente

ed analita.

Caratteristiche degli analiti: molecole contenenti gruppi

funzionali con dipoli, inclusi gruppi con etero-atomi o

gruppi con proprietà di risonanza come anelli aromatici.

Caratteristiche degli analiti: molecole contenenti gruppi

funzionali con dipoli, inclusi gruppi con etero-atomi o

gruppi con proprietà di risonanza come anelli aromatici.

Interazioni Ioniche

Interazioni Ioniche

Interazioni di scambio ionico tra analiti con gruppi carchi

(+) o (-) e gruppi funzionali dell’adsorbente di segno

opposto.

- Gruppi cationici (+) ammine (I, II, III, IV), ioni Ca2+,

Na+, Mg2+

- Gruppi anionici (-) gr.carbossilici, -SO2OH,

fosfati, sali dell’acido fosforico

Perché avvenga la ritenzione, il solvente deve avere

un pH che permetta sia all’analita sia ai gruppi funzionali

dell’adsorbente di essere carichi, non deve avere

specie ioniche con la stessa carica dell’analita.

E’ necessario conoscere la pKa di ogni gruppo.

(pKa= il pH al quale metà delle molecole in soluzione

sono cariche).

La matrice del campione

La matrice del campione

Nel

campione, oltre alle sostanze da isolare sono presenti molti

altri composti. L'insieme di queste sostanze costituisce

la matrice.

Lo sviluppo di un metodo di estrazione efficace deve dunque

tener conto sia delle caratteristiche della matrice sia

di quelle del composto da isolare.

Le proprietà dell’analita condizionano la scelta

del tipo di adsorbente e del solvente necessario all’eluizione,

ma si deve tener conto anche delle interazioni tra matrice

ed adsorbente, perché alcuni composti sono in grado

di competere con i siti di interazione per gli analiti,

riducendone di fatto la ritenzione.

Si deve valutare il pH, il carattere polare o non polare,

la forza ionica delle specie presenti, ma anche l’eventuale

adsorbimento dell’analita da parte del sedimento o

il legame con proteine.

Per ovviare all’adsorbimento da parte del sedimento

si può procedere all’ estrazione mediante soxhlet.

Quando l’analita è legato ad una proteina i

sui siti attivi non sono più disponibili e le dimensioni

delle proteine ne escludono la ritenzione da parte dei normali

adsorbenti. Per separare l’analita dalla proteina

si può cambiare il pH del campione (spesso la variazione

del pH modifica le caratteristiche delle proteine), aggiungere

agenti in grado di denaturare la proteina (urea, o reagenti

organici come metanolo o acido formico), far precipitare

le proteine aggiungendo acetonitrile (o acido sulfosalicilico,

ac.tricloroacetico, ac.perclorico).

Se

nella matrice vi è un’elevata concentrazione

di sali è preferibile un estrazione non-polare.

Rimuovere selettivamente i più importanti interferenti

presenti nella matrice impiegando anche diverse tecniche

di estrazione una di seguito all’altra.

Sviluppo del metodo

Sviluppo del metodo

Sono

due gli approcci alle tecniche di estrazione:

- ritenzione degli analiti da isolare mediante eluizione

selettiva degli interferenti (+ usata)

- ritenzione degli interferenti da parte dell’adsorbente

ed eluizione diretta degli analiti

Per

lo svilppo di un metodo di Estrazione sono necessari:

1.

Valutazione delle caratteristiche dell’analita e dei

composti presenti nella matrice del campione.

2. Scelta dell’adsorbente

3. Testare l’adsorbente per valutare efficienza, selettività,

tipo di eluizione.

4. Verifica del metodo di estrazione su campione reale.

1.

Valutazione delle caratteristiche dell’analita e dei

composti presenti nella matrice del campione

a) scopo del metodo.

- Quale livello di purezza è richiesto per l’analita?

Se l’analisi del campione viene condotta con metodi

molto selettivi come analisi in GC/MS, l’estrazione

può limitarsi ad una semplice ripulitura del campione

dai maggiori interferenti presenti nella matrice; se l’analisi

finale è meno selettiva, la procedura di estrazione

deve necessariamente essere più specifica.

- Quale concentrazione finale è richiesta per l’analita?

La quantità di solvente necessario all’eluizione

dell’analita varia in funzione della quantità

di adsorbente utilizzato e del tipo di estrazione. Maggiore

è la quantità di analita atteso, maggiore

deve essere la quantità di adsorbente necessario

per la sua ritenzione.

- Qual è la composizione dell’isolato?

Per isolato si intende il complesso delle sostanze ritenute

dall’adsorbente, tra queste ci possono essere sostanze

anche molto diverse tra di loro.

b) valutazione dell’isolato.

Struttura delle molecole presenti nell’isolato (presenza

di O, N, P, S). Presenza di gruppi polari e loro eventuale

dislocazione nella molecola. Presenza di ammine o gruppi

ossidrili. Presenza di gruppi ionizzabili, eventuale carica,

pKa. In quali solventi sono solubili. Valutazione degli

effetti del pH sulla solubilità e sulla stabilità

delle molecole. Valutare se le molecole sono libere in soluzione

nella matrice.

c)

valutazione della matrice.

Stato fisico (liquido, gas o solido). Valutare se è

prevalentemente acquosa, non-polare o è un solvente

organico. Trattamento prima dell’analisi (eventuali

diluizioni o altri pretrattamenti). Presenza di composti

interferenti (grassi, proteine) e grado di somiglianza con

l’analita da isolare.

2. Scelta dell’adsorbente

Se l’analita ha regioni della molecola che contengono

solo legami C-H, catene alchiliche, anelli aliciclici, aromatici

o gruppi insaturi può essere ritenuto mediante interazioni

non-polari.

Se l’analita presenta atomi con una forte attività

polare si devono usare interazioni polari.

La presenza di ammine o gruppi –OH permette la formazione

di legami idrogeno.

Si deve valutare la solubilità dell’analita

sia per valutare qual è il solvente migliore per

la sua eluizione, sia per rimuovere gli interferenti senza

eluire l’analita.

Analiti NON-polari sono solubili solo in solventi non-polari

come l’esano, ma questo potrebbe rendere difficile

l’eluizione da un adsorbente non-polare. Valutare

la solubilità al variare del pH o la tendenza al

legame con proteine nei campioni biologici.

Possibili

interferenti presenti nella matrice:

- in estrazioni non polari la presenza di sostanza grasse

che possono essere adsorbite limita il fattore di ritenzione

per l’analita;

- in estrazioni per scambio ionico la presenza di specie

ioniche (Sali);

- la presenza di specie polari in estrazioni polari;

- tensioattivi;

- proteine in grado di interagire con l’analita da

isolare.

3. Testare l’adsorbente

a) Ottimizzare la ritenzione degli standard.

Per preparare gli adsorbenti si fa passare attraverso la

cartuccia prima un solvente di solvatazione adeguato (1

o 2 volte il volume della colonna) in modo da attivare l’adsorbente,

poi un secondo lavaggio per eliminare il solvatante.

Per una estrazione non-polare si eluisce con 10-20 volumi

della stessa soluzione in cui è sciolto lo standard

(miscela acquosa o acquoso/organica); per una estrazione

polare si eluisce con la stessa quantità dello stesso

solvente organico in cui è sciolto lo standard; per

una estrazione per scambio ionico occorre equilibrare l’adsorbente

in modo da raggiungere il pH desiderato.

Se le cartucce sono state esposte all’aria si può

introdurre anche un prelavaggio con il solvente che verrà

utilizzato per l’eluizione degli analiti, in modo

da allontanare eventuali contaminanti.

Se si usa silice come adsorbente, il prelavaggio non è

necessario.

Una volta attivata la cartuccia non si deve lasciarla asciugare.

b)

Ottimizzare l’eluizione degli standard (cioè

trovare il solvente che eluisce l’isolato con il minor

volume possibile) ed identificare i solventi per il lavaggio

(cioè quei solventi che non eluiscono l’analita,

ma che permettono di eliminare gli interferenti presenti

nella matrice).

- solventi di eluizione. Testare diversi solventi, raccogliere

l’eluato e scegliere solo quei solventi che permettono

un recupero superiore al 90%

- solventi di lavaggio. Testare diversi solventi (con polarità

opposta a quella dell’analita), raccogliere l’eluato

e scegliere quello che rimuove la maggior parte della matrice

senza eluire l’analita.

c) Testare la matrice.

d)

Testare l’adsorbente. Scegliere tra un set di adsorbenti

con polarità differenti quello più adatto

per la ritenzione dell’analita.

Fonti

- Sorbent Extraction Technology di D.D.Blevins,

M.F.Burke, e altri; edited by N.Simpson e K.C.Van Horne

- Varian

|