C.F.: 97696020011 – P. IVA: 09727960016

Per iniziare

La forma ritualizzata degli allenamenti corrisponde all'adattamento del Karate all'insegnamento scolastico effettuato all'inizio del secolo XX da A. Itosu e dai suoi allievi, e che era stato loro ispirato dai metodi di addestramento militare che il Giappone aveva adottato seguendo il modello degli eserciti francese e tedesco.

Ed è all'interno di questo rituale che alcune parole assumono un significato specifico e diventano parte integrante del rito stesso; vediamo le più importanti:

| DOJO | ||

| SENSEI | SENPAI | KOHAI |

| SEIZA | REI | MOKUSO |

| DAN | ZANSHIN | KIAI |

| GI | ||

La parola può significare il palazzo dove vi è la scuola oppure la stanza in cui si pratica. Se si pratica all'aperto, lo spazio per la pratica è il dojo.

DO significa "via" e JO significa "posto - luogo".

Dojo significa il luogo dove si percorre la via. Via intesa come sentiero di vita per una crescita fisica e spirituale.

Questa visione della vita come via da percorrere è molto consueta tra gli orientali. Per loro la vita è un sentiero che inizia alla nascita e termina con la morte. E' una via a senso unico. Non si può tornare indietro. Vivendo giorno per giorno, anno dopo anno, non un solo secondo tornerà mai più.

Ecco perché nel Karate la via da percorrere deve essere vissuta al meglio di noi stessi con onore e coraggio per affrontare qualsiasi difficoltà lungo il percorso.

Non fare il proprio meglio nel dojo significa perdere il proprio tempo inteso come spazio di vita.

Durante il viaggio spesso si incontrano persone e talvolta si diventa amici o si finisce per vivere assieme; il dojo è luogo dunque dove si ritrovano le persone e ci si lega attraverso il lavoro.

In Oriente il dojo diventa spesso luogo di ritrovo dove si festeggia; non è solo un luogo dove si soffre ma si deve anche gioire nel proprio dojo.

In Giappone si rispettano non solo le persone ma anche luoghi e cose; per questo il dojo va rispettato, tenuto con rispetto, pulito. L'inchino entrando ed uscendo dal dojo, ormai dimenticato da molti praticanti, non è una formalità, è un modo per rispettare il luogo e le persone che vivono con noi in quel luogo.

Pur non essendo il Karate una religione, mostrando un dovuto rispetto è segno che non si deve mai dare per scontato il luogo di pratica con i suoi benefici che ne derivano e le sofferenze che a volte ci procura, affinchè si possa percorre meglio e più serenamente la via della nostra vita.

Studiando Karate nessuno potrà sostituire la figura del sensei.

La parola, costituita da due ideogrammi "SEN", che significa "avanti", e "SEI", che significa "vita", vuole significare colui che è avanti nella vita.

Il sensei dunque è la guida, colui che è più esperto, vecchio di pratica e merita ogni rispetto.

Il sensei ha a cuore la vita degli allievi e crede nel suo insegnamento.

Mostrate rispetto ed ascoltate il vostro sensei. Non vuole essere il migliore, vuole solo mostrarvi la via e nel farlo ha bisogno della vostra fiducia.

Il vero sensei è anche sensei nella vita e non solo nel dojo. Seguendolo forse un giorno potrete essere non solo bravi praticanti ma uomini migliori nella vita.

Un giovane studente noterà subito in una scuola di arti marziali come vi siano altri studenti che hanno da parte degli altri stima e rispetto in misura elevata. Questi studenti sono i senpai dei più "giovani".

Così come si stabilisce un rapporto di rispetto e stima col sensei, deve esserci un rapporto analogo con i propri senpai. Il senpai tuttavia vi precede nella disciplina e a volte solo in quella, il sensei dovrebbe precedervi nella vita come guida e ispiratore.

La radice di senpai è analoga a quella di sensei. SEN è "colui che precede" e PAI è "un gruppo di persone". Senpai dunque è colui che vi precede in un gruppo di persone.

Il senpai ha una responsabilità nella guida dei suoi compagni più giovani e deve essere disponibile a comprendere le difficoltà che egli o ella ha già superato nel cammino.

In Giappone esiste poi tutta una etichetta tradizionale che vede il senpai come figura a cui gli altri devono non solo rispetto ma anche dei servigi. Non è consuetudine vedere queste cose in Occidente, ma seguendo una logica orientale la reverenza dei più giovani kohai verso il senpai è un gesto di umiltà e rispetto anche verso la scuola di appartenenza.

I senpai, ad ogni modo non sono mai esenti da responsabilità verso i propri kohai. Questa forma di rispetto deve essere sempre reciproca e propositiva.

Mentre gli studenti meno anziani devono trattare con forme di particolare rispetto i loro senpai, lo stesso obbligo in altra forma va portato verso i più giovani kohai.

Infatti le responsabilità verso un kohai sono importanti.

L'ideogramma KO significa "che sta dietro" e HAI (pronunciato anche pai) significa gruppo di persone. Il kohai è colui che segue all'interno di un gruppo.

Esistono in Giappone una serie di obblighi che intercorrono tra kohai e senpai che non sarebbero nemmeno accettati per motivi sociali e culturali in altri paesi.

Una cosa però va detta. Il senpai ha l'obbligo morale di tenere motivati i suoi kohai all'interno della scuola. Ciò si vede quando, in mancanza del sensei il senpai aiuta i kohai a fare la loro pratica nel dojo oppure quando a fronte di difficoltà evidenti il senpai si offre di aiutare i kohai a lavorare.

La posizione tra senpai e kohai dunque non deve dare adito a privilegi di sorta per il senpai. Non esiste che un senpai possa portare molestie o abusare di un potere non concesso verso un kohai nell'ambito della pratica del Karate.

La vera regola resta sempre quella del mutuo rispetto in tutti i sensi.

Star seduti in modo corretto fa parte di molte Arti giapponesi.

Seiza che origina dagli ideogrammi SEI, "corretto", e ZA, "seduto" è una forma di etichetta che troviamo non solo in Oriente ma anche in Occidente.

Lo star seduti, ginocchia a terra, collo del piede appoggiato al pavimento, sedere appoggiato ai talloni è il modo corretto di far seiza.

Le donne tengono le ginocchia unite, gli uomini possono distanziarle di un pugno o due.

Schiena diritta e mani appoggiate alle coscie (varia da scuola a scuola il punto esatto di appoggio delle mani).

Mento leggermente retratto, piede destro sopra il sinistro e soprattuto restare rilassati.

Secondo coloro che siedono solitamente così il seiza è posizione molto comoda.

Perchè allora tanta attenzione se si deve poi star comodi?

Diciamo che seiza rassomiglia ad una posizione di riposo che tengono per esempio i militari, non si sta completamente rilassati ma nemmeno sull'attenti. Si sta vigili. Durante la pratica del Karate non si deve mai essere troppo rilassati. La mente deve essere sempre pronta a reagire. Perciò spesso in seiza si fa anche mokuso.

Anche da seduti dunque nel Karate mostriamo di non restare mai in ozio e che il nostro tempo non va lasciato trascorrere senza la giusta tensione emotiva.

Si dice che il Karate inizi e finisca con il REI (il saluto): che oltre ad essere cortese significa soprattutto rispetto.

Chi pratica Karate dovrebbe sapere che la tradizione giapponese tratta con rispetto le persone, ma anche le cose; ciò sta a significare che non si deve prendere nulla per scontato.

La radice di sinistra di rei vuol dire "divinità" e quella di destra "bontà".

In altre parole REI è lo spirito di gratitudine verso la bontà, significa apprezzare la buona fortuna nelle cose.

Cosa sarebbe il Karate senza il REI?

Sarebbe una pratica senza rispetto dove il rischio di creare danni fisici e morali sarebbe elevato; Nel Karate come nella società i rapporti interpersonali poggiano gran parte della loro essenza sulla cortesia ed il rispetto delle regole sociali.

Il modo con cui gli studenti mostrano il loro rispetto nel dojo è attraverso l'inchino, col maestro, tra compagni, prima e dopo le gare.

Inchinarsi è un modo di comunicare l'impegno ad imparare da altri ed è il riconoscimento del lavoro e la devozione che tutti hanno verso il Karate.

Inoltre rispettare la scuola, gli oggetti, il Karategi significa non dar nulla per scontato. Ricordiamoci che non tutti hanno la fortuna o la possibilità di praticare.

Applicare la regola del REI fuori dal dojo è un modo semplice di condurre una vita rispettosa. Ringraziare gli amici che hanno partecipato ad una nostra serata significa apprezzare lo sforzo che hanno fatto per essere presenti.

Imparare il REI nel dojo porta a praticarlo anche fuori; non prendiamo mai le buone cose o le buone persone per scontate.

Questo è lo spirito del REI.

Chi pratica Karate sente dire spesso la parola osu (si sente come os).

Lo si sente dire piano come anche in tono energico, volendo significare più cose che vanno dal saluto, al commiato, al grazie o ad un segno di comprensione durante una spiegazione del maestro.

Non importa come o quando viene detto, tuttavia osu afferma una delle lezioni più importanti del Karate e della vita che purtoppo non molti comprendono o forse talvolta disprezzano.

Il segno superiore che raffigura l'O significa "spingere" e simbolizza il massimo dello sforzo che si è in grado di dare. Il suffisso SU significa "perseverare tenacemente".

Osu è dunque un impegno morale a far sempre del proprio meglio ed a perseverare.

SU da solo significa anche "stare in silenzio" e questo carattere è fatto di due radici che significano "lama e cuore".

L'idea di perseveranza dei giapponesi comprende quindi il rimanere in silenzio anche se il cuore viene passato da una lama.

Molti ritengono che il Karate sia un'arte di meditazione, un modo per fare riflessioni su se stessi nel presente.

Ed è per questo che si va nel dojo a praticare senza pensare alle circostanze che ci contornano nella vita di tutti i giorni. Se si potesse rendere ogni momento della vita un momento di perfezione sarebbe un bel vivere davvero. Ma tutto ciò è assai difficile o talvolta quasi impossibile. Spesso ci si deconcentra, si perde il senso del presente, si diventa apatici od indifferenti. Bisognerebbe provare a rendere perfetti almeno i momenti, pochi, in cui si pratica Karate.

Per raggiungere questo scopo ci si siede in ginocchio per alcuni istanti prima e dopo l'allenamento e si pratica il mokuso.

MOKU significa "silenzio" e SO signifca "pensare".

A discredito di ciò che comunemente molti pensano e cioè che la meditazione porta a vuotare una mente, mokuso significa invece diventare pienamente coscienti dei propri pensieri. L'ideogramma SO infatti contiene parti che significano "occhio e mente"; messi assieme significano "guardare nel proprio cuore".

Mokuso dunque non è astrazione ma un momento pieno, ricco di pensieri sulla vita. Durante queste pause in silenzio i Karateka mettono a fuoco la vita del presente verso la pratica del Karate prima ancora di iniziare. Alla fine dell'allenamento il mokuso diventa una opportunità per reinserirsi nella vita al di fuori del dojo.

Diventa sorprendente come si possa avere una prospettiva fresca sulla routine quotidiana dopo essersene allontanati per un certo tempo. Gli aspetti meditativi del Karate favoriscono sicuramente lo stato mentale di apprezzamento verso la vita nella sua essenza.

Il mokuso viene anche inteso come riflessione sul tempo speso in classe. Abbiamo fatto del nostro meglio? Siamo rimasti concentrati durante la lezione? ...oppure il mokuso può essere un momento di gratificazione che ci incoraggi a fare meglio una prossima volta.

Molte persone ritengono che una volta ottenuta una cintura nera, nel Karate od in qualsiasi altra arte marziale, non vi sia quasi più nulla da apprendere per perfezionarsi.

Ciò non è corretto, tant'è che le cinture nere hanno i loro gradi che si chiamano proprio dan e partono dal primo per salire verso vette di sette, otto o più dan.

L'ideogramma DAN significa grado, livello. Una scalinata in giapponese infatti si chiama kaidan. Anche discipline non marziali hanno i loro dan pur non portando i loro rappresentanti cinture colorate: il gioco degli scacchi per esempio ha i suoi dan.

Se si pratica con dedizione e diligenza, prima o poi, si potrà sicuramente raggiungere la meta della cintura nera.

Proseguire verso altri dan, poi, dipende solo dalla costanza e dagli sforzi di ognuno.

All'inizio, nel judo, si applicava una divisione in cinque gradi e non in dieci, come al giorno d'oggi. J.Kano ha rilasciò per la prima volta un grado di 1° dan a due suoi allievi, Tsunejiro Tomita e Shiro Saigo, nel 1883. Allora aveva solo 23 anni ed elaborò, formalizzò e denominò le varie tecniche di judo esercitandosi quotidianamente con i suoi allievi. La creazione di altri gradi è andata di pari passo con la progressione di J.Kano e dei suoi allievi e con l'espansione del suo gruppo che formava il dojo Kodokan.

Nel corso degli anni venti, Kano diede a Funakoshi il consiglio di applicare al Karate un sistema di gradi, se desiderava realizzarne una diffusione.

Fu così che nel 1924 Funakoshi rilasciò i suoi primi diplomi di 1° dan a S.Kasuya e S.Gima: per la prima volta il sistema dei diplomi era applicato nel Karate; gli altri maestri di Karate faranno progressivamente lo stesso e all'inizio, come nel caso del judo, verrà applicato un sistema in cinque gradi, poi, molto rapidamente, si passerà a dieci gradi.

Il termine DAN era in uso in diverse discipline per esprimere il grado di una persona nelle diverse tappe della pratica della sua arte: era utilizzato nella scuola Jigen Ryu, di spada giapponese e nel gioco del GO fin dall'epoca Edo e si utilizzava generalmente per esprimere una progressione in tre gradini: sia shodan, nidan e sandan, sia gedan, chudan e jodan; tuttavia, nel budo giapponese si utilizzavano generalmente i termini kirigami, mokuroku e menkyo, per designare le tre tappe della progressione.

Esistevano però delle eccezioni, e alcune scuole avevano una classificazione di gradi in sei, sette o otto dan.

Il Butoku-kai, organizzazione ufficiale che raggruppava tutte le discipline del budo, fissò, nel 1902, le modalità di attribuzione del titolo di maestri nel budo.

Questo comportava tre gradini, in ordine crescente: Renshi, Kyoshi e Hanshi. L'esame è organizzato dall'associazione dei maestri di budo di più alto grado del Butoku-kai, la cui sede è a Kyoto. Il Butokukai sarà sciolto dopo la seconda guerra mondiale, e i diplomi cesseranno di essere rilasciati.

Le cinture bianca e nera sono state utilizzate prima nel judo.

Questa testimonianza ci lascia supporre che sia stato il sistema del judo ad ispirare l’introduzione di kimono bianco e cinture bianca e nera nel mondo del Karate. Questa espressione implica che il colore della cintura esprima il livello del praticante.

Le cinture di colori diversi sono un'invenzione recente.

Dopo gli anni Cinquanta i colori si sono moltiplicati dapprima nel judo, poi, con una decina d'anni di ritardo, questo sistema è stato ripreso nel Karate.

Oggi il colore delle cinture assume via via più varietà: tra la nera e la bianca si trovano la gialla, l'arancione, la verde, la blu, la marrone. Inoltre, per marcare bene la posizione di Maestro, si sono fabbricate cinture rosse o bicolori, rosse e bianche.

L'idea dell'associazione tra il colore della cintura e il grado si è fissata quando è stata stabilita una forma semplificata di pratica del judo.

Prima della formalizzazione del judo si indossava ufficialmente l'hakama (pantalone largo) sopra l'abito da allenamento. Cosi non si vedeva più la cintura, di cui si ignorava il colore. Invece quando J.Kano ha formalizzato l'abito da allenamento con un kimono bianco, un semplice pantalone e una cintura sopra al kimono, il colore della cintura è diventato visibile. Di qui l'idea di distinguere il livello dal colore della cintura.

La parola GI in giapponese è un suffisso e significa abito, abbigliamento.

Quando ci si riferisce ad un vestito da usarsi durante la pratica del Karate si dovrebbe dire Karate-gi o keiko-gi, anche se spesso si dice GI semplicemente.

Il Karate-gi è fatto in cotone e dovrebbe essere bianco per la simbologia che esso rappresenta, cioè la purezza.

Molte scuole pongono un distintivo sul lato pettorale sinistro del gi. Va ricordato che ogni azione del Karateka, scorretta o poco apprezzabile, in questi casi si riflette sull'immagine della scuola cui appartiene.

La parte più osservata in un GI è solitamente il colore della cintura che riflette grado di esperienza di chi la indossa; ricordiamoci sempre che, tuttavia, non è tanto importante la cintura quanto la conoscenza e la esperienza che rappresenta il suo colore.

Troppo spesso si tende a cercare la cintura per raggiungere quella nera in tempi brevi; le cinture non sono un obiettivo, bensì il lavoro costante che si fa nel dojo. Dopotutto se proprio si vuole avere una cintura nera si può trovare in qualsiasi negozio di articoli sportivi!

Abbiate cura del GI come tutte le cose e le persone a cui tenete.

Il suo aspetto curato, pulito e ben tenuto riflette il carattere e la personalità di chi lo porta.

L'abito bianco, l'uniforme del Karate, risale al 1921; prima per la pratica di questa disciplina non esisteva un abito fissato convenzionalmente: ci si allenava sia con gli abiti di tutti i giorni, sia a torso nudo, in pantaloni corti o con la biancheria intima.

Ricordiamoci che il clima di Okinawa è caldo, molto caldo in estate; il problema dell'abito non si poneva quindi a differenza di Tokyo, dove l'inverno è rigido.

Il kimono bianco, che e diventato progressivamente un indumento abituale e poi l'indumento ufficiale del Karate, venne introdotto a Okinawa come una nuova forma della tradizione.

La qualità e il colore del vestito variavano secondo le scuole; di solito ognuno lo confezionava seguendo il modello in uso nel proprio dojo.

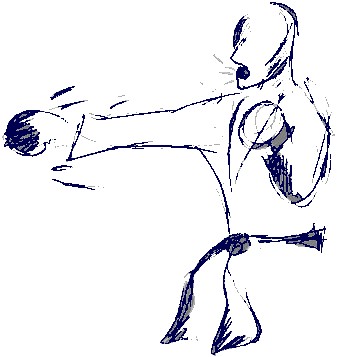

Chiunque abbia osservato dimostrazioni di Karate ha notato che spesso gli atleti o i praticanti emettono grida quando calciano o tirano un pugno od una tecnica di attacco. Questo grido è in realtà il KIAI.

Molti orientali raccontano che il KI è una forma di energia che fluisce attraverso il corpo e permette ad esso di cambiare il suo stato.

Tutti hanno il KI (chi o qi in cinese) ma non lo sanno canalizzare correttamente.

Nelle arti marziali si cerca di educare le persone ad un uso corretto del KI ed a controllarne le potenzialità. Il KIAI non è altro che una delle tante espressioni del KI.

Il fatto di espirare durante la massima distensione o contrazione muscolare attraverso una spinta diaframmatica e non polmonare migliora sensibilmente il controllo e la reattività muscolare in quell'istante.

La corretta respirazione inoltre migliora le prestazioni fisiche sotto sforzo grazie ad una liberazione controllata anche di fattori chimici (ormoni, neurotrasmettitori, ecc.) che in certe situazioni sono fondamentali nella gestione psico-fisica di gesti tecnici importanti.

La parola KIAI viene composta dai termini KI "mente, volontà, disposizione d’animo, spirito, carattere ecc.. e "AI" contrazione del verbo Awazu che significa "unire".

Come suggerisce in effetti questa combinazione, si denota una condizione in cui due menti si uniscono in una, in modo tale che quella più forte domini la più debole.

Il KIAI segna quindi il punto delle arti marziali in cui i fattori esteriori "tecniche e armi" vengono subordinati a fattori di interiori di "controllo e potenza".

Quando se ne parla per la prima volta quasi tutti sorridono, trovando la cosa amena: non riescono infatti a comprendere la validità del KIAI che invece e essenziale nelle arti marziali.

KIAI significa emettere un profondo e forte suono che provenga dal basso addome, causato da una violenta contrazione dei muscoli addominali; unitamente alla forte contrazione deve esserci una forte determinazione psichica: il KIAIi, in ultima analisi, risulta essere la massima concentrazione psicofisica, nell'esecuzione di una tecnica.

Psicologicamente è l'arte di concentrare tutta l'energia sia mentale che fisica (KI) sopra un oggetto singolo con la determinazione di finire o soggiogare questo oggetto.

Il Karate non ha il monopolio del KIAI, infatti forme analoghe si riscontrano anche in sport occidentali come ad esempio nel sollevamento pesi in cui l'atleta si concentra prima dell'alzata, oppure nell'affondo di scherma o ancora nel lancio del disco e del martello.

Rimane comunque il fatto che l'emissione del KIAI durante la tecnica o il combattimento porta il soggetto in uno stato mentale superiore.

Quando si conclude un Kata o un combattimento si resta alcuni secondi a fissare la direzione dell'avversario o dell'ultimo attacco. Mentre si torna ad una posizione naturale di yoi questo atteggiamento mentale perdura ed è una forma di controllo anche figurato che si deve avere verso colui o coloro che ci hanno aggredito e per i quali dobbiamo avere la certezza che non ci offenderanno oltre.

La parola nasce da ZAN, che significa "lasciare", e SHIN, che significa "coscienza - mente".

Zanshin è l'atto di mettere da parte una parte del nostro stato di coscienza senza però perdere uno stato di vigilanza continuo, avendo l'idea che un avversario possa anche in condizioni di sopraffazione cercare opportunità per ferire; lo zanshin abitua a mantenere una guardia psicologica finchè non vi sia certezza assoluta di uno stato di sicurezza o di vittoria completa.

Questo insegnamento portato alla vita quotidiana ci insegna a non terminare delle attività in modo frettoloso, senza completare i dettagli o i ritocchi finali.

Fare le cose significa anche farle bene. La pratica dello zanshin nel Karate ci deve abituare a non lasciarci distrarre dall'apparente raggiungimento di un obiettivo ma di completarne ogni parte senza lasciarsi sopraffare dalla distrazione o dal più immediato senso di esultazione.

Questo sito è ottimizzato per la visione con Mozilla Firefox

Web Master: Pier Alberto