ILLUMINOTECNICA IN TEATRO

NOTIZIE CHE POSSONO ESSERE UTILI NON

SOLO A QUANTI LAVORANO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO MA ANCHE A CHI DEVE

SOSTITUIRE LA LAMPADINA DEL FRIGORIFERO

SOCIO ACCADEMIA DELLA LUCE

Al

Al

Ho visitato numerosi siti fatti da persone che

probabilmente non avevano di meglio da fare che scrivere cretinate,

con il risultato di riempire la rete di spazzatura e renderne meno

veloce l'utilizzo.

Ho lavorato dal 1995 al 2004 in un teatro di Padova

come tecnico luci, anche se più spesso mi venivano affidate

mansioni di fonico (mettere la cassetta con la voce che dice "tra

10 minuti lo spettacolo avrà inizio", "spegnere i

cellulari!", "non fumare!". Tutte cose che mi hanno dato

grande soddisfazione...).

Desidero usare le informazioni che

nella mia carriera di tecnico luci ho appreso, perché siano

utili a quanti hanno meno esperienza di me; coloro i quali, dopo una

lettura dei miei scritti ritengano averne di più, potranno

insegnarmi qualcosa, scrivendo alla mia e-mail.

roberttoTOGLI@lillinetTOGLI.org

Riporterò le

informazioni in maniera molto diretta, perché ritengo che così

risultino più interessanti e di facile comprensione.

Allora:

files trasferimento dati regia sgm

POTENZA (WATT): facile! E' il consumo di un aggeggio che va a corrente! La bolletta dell'ENEL si paga in base ai Watt (o meglio ai kWora) consumati.

FLUSSO Simbolo: F - Unità di misura: Lumen (lm). E' la quantità di luce emessa da una lampada. Comunemente viene usato il Watt, ma questa è in realtà la misura del consumo di quella lampada, non della luce emessa, cosa, questa che dovrebbe interessarci maggiormente; se il Watt è comodo per comparare due lampade fra loro (una da 100 W è come usarne 4 da 25)(...ma non è mica così vero!), non ci risulta più tanto comodo quando abbiamo due lampade di tipo diverso (una ad incandescenza ed una a fluorescenza (...si, i neon!); infatti un neon (!) da 26 W fa molta più luce di una lampada ad incandescenza da 50.

Dal rapporto tra Watt e Lumen salta fuori l'EFFICIENZA Simbolo: h - Unità di misura: lumen/Watt (lm/W) di una sorgente, che mi dice quanti lumen sono emessi con un Watt di potenza. E' proprio a causa della diversa efficienza tra le varie sorgenti luminose che non si può paragonarle tra loro usando i Watt. Se, per esempio, una lampada ad incandescenza da 100 W emette circa 1500 lm (lumen), avendo quindi un'efficienza di 15 lm/W (1500 lm/100 W), una lampada a vapori di sodio (quelle gialle dei parcheggi) della stessa potenza, ne emette quasi 20.000! (efficienza di circa 200 lm/W). A prima vista, quindi, sembrerebbe che le due lampade in questione, avendo lo stesso consumo, dovrebbero fare la stessa luce. Non è così.

INTENSITA' LUMINOSA Simbolo: I -

Unità di misura: candela (cd). Intensità della luce

emessa in una determinata direzione. Supponiamo di avere una sorgente

luminosa puntiforme posta all'interno di una sfera che quindi emette

luce in ugual quantità per ogni direzione; supponiamo che

emetta 12.56 lm (che corrisponde a 4p).

La superficie della sfera corrisponde a 4pr²

ed è quindi composta da 4p

steradianti (uno steradiante è un angolo solido

che ha il vertice nel centro di una sfera di raggio r ed

genera sulla sua superficie un'area di estensione r²).

In ogni steradiante in questo caso viene emesso un lumen (12.56/4p)

che corrisponde proprio ad una candela. Provo a spiegarmi meglio con

un esempio pratico: se voglio capire quanta luce emette una lampada

mi baso sui lumens che emette, ma se prendo in esame un proiettore le

cose cambiano; tutti i lumens della lampada racchiusa in esso vengono

convogliati attraverso sistemi ottici di vario tipo (parabole, lenti,

ecc.) in una data direzione. Per esempio: una normale lampada da 1000

W di un proiettore teatrale emette circa 21.000 lumens ma che senso

avrebbe ragionare con questa misura, quando il flusso non viene più

uniformemente distribuito nello spazio ma inviato in una sola

direzione? Ecco che è più utile ragionare in termini di

candele. Stringendo al massimo il diametro del fascio luminoso (circa

6°) ottengo 110.000 cd sull'asse, mentre allargandolo al massimo

(60°) le candele diminuiscono a 9.000 (è chiaro che la

superficie illuminata risulterà molto maggiore).

I dati

sull'intensità luminosa di un proiettore vengono in genere

forniti dal costruttore sotto forma di curve fotometriche.

Al

centro del lato sinistro del grafico, in posizione "0" si

trova la sorgente luminosa. Sulla sinistra, partendo dal centro e

scendendo verso il basso troviamo la serie di valori: 0 - 20 - 40 -

60 - 80 - 100; rappresentano l'intensità luminosa espressa in

candele. Sugli altri lati della figura ci sono i gradi di

inclinazione rispetto la verticale, dove per 0° si intende la

parte che da verso il basso e per 180° quella verso l'alto. La

linea curva più marcata rappresenta le intensità

misurate, punto per punto, a seconda delle varie angolazioni di

emissione. Per esempio: sulla verticale (0°) leggiamo 70 cd, a

30° leggiamo 80 cd. L'intensità massima la troviamo ad

un'inclinazione di 130° con 95 cd. Allegato a questo grafico

dovrà esservi il flusso emesso dalla lampada; dove non

specificato diversamente si ritiene sia di 1000 lm.

Qui sotto troviamo un altro modo per leggere le intensità luminose; in questo caso viene fornito anche il livello di illuminamento a varie distanze.

I primi due diagrammi da sinistra si riferiscono ad un tipo di lampada con riflettore incorporato; gli altri due, ad un altro tipo con differente apertura. Consideriamo il primo partendo da sinistra; in questo caso la lampada è posta sulla sommità del grafico, sulla cima della curva rossa. Sulle ascisse troviamo le varie intensità luminose mentre sulle ordinate i gradi di inclinazione a cui sono stati misurate. A 30°, per esempio, leggiamo 600 cd. Il secondo grafico ci permette di stimare quanti lux troveremo ad una data distanza. A destra troviamo le distanze a cui sono state prese le misure, subito alla loro sinistra il diametro del fascio oltre il quale la luminosità è minore del 10 %; ancora verso sinistra, il diametro del fascio, questa volta considerata una luminosità del 50 %, vicino ad esso troviamo il corrispondente livello di illuminamento. In basso troviamo l'apertura del fascio luminoso espressa in gradi. Per esempio: ad un metro di distanza dalla sorgente il fascio utile avrà un diametro di 97 cm all'interno del quale avremo una luminosità di 1430 lx. Gli altri due grafici vanno letti nella stessa maniera. Si nota come la seconda lampada abbia un fascio luminoso sensibilmente più stretto. E' chiaro che allegati a queste caratteristiche dobbiamo trovare anche la potenza assorbita altrimenti qualsiasi confronto risulterà inutile.

Dall'interpretazione di queste curve si può calcolare quanta luce effettivamente arriva su una superficie ad una data distanza. Prima però devo spiegare in cosa consiste l'illuminamento.

ILLUMINAMENTO Simbolo: E - Unità di misura: lux (lx). Flusso luminoso incidente su una superficie, diviso per l'area stessa. Il flusso di un lumen distribuito uniformemente su una superficie di un metro quadrato origina un lux. La misura che più interessa un lucista; non mi importa sapere quanti lumen emetta una lampada ma quanti ne cadano sulla superficie in cui sto lavorando, sia essa un tavolo da disegno, il pavimento di una stanza o la faccia di un attore. In una giornata soleggiata, misuro anche 100.000 lx, se il cielo è nuvoloso ne misuro 10.000, in un ufficio dovrebbero esserci circa 500-2.000 lx , in un appartamento dai 200 ai 1.000 a seconda della stanza. Lo strumento per misurare il livello di illuminamento è il luxmetro, formato da un sensore ottico e da uno strumento indicatore. Per calcolarlo in maniera teorica si usa questa formula (imparatela a memoria, anche se non vi servirà a niente).

E=I/h²

dove:

E = i lux che

troverò su una data superficie,

I = le

candele emesse in quella direzione dal proiettore (in genere si

considera l'emissione sull'asse, visto che il proiettore viene

puntato su un oggetto o un attore),

h = la

distanza in metri del soggetto dal proiettore.

Un esempio pratico:

dalla curva fotometrica di un PAR 36 ricavo che sull'asse vengono

misurate 30.000 cd. Se pongo un attore a 10 m di distanza ottengo un

illuminamento di: 30.000 cd/10² m = 300 lx. Se volessi aver più

luce sul volto dell'attore potrei avvicinare il PAR, supponiamo a 5

m; ecco che ottengo: 30.000 cd/5² m = 1.200 lx. C'è una

precisa regola che mi permette di calcolare la variazione di

illuminamento in rapporto alla variazione della distanza; si chiama

legge quadratica inversa. Dice che al raddoppio della

distanza, l'illuminamento non dimezza, come verrebbe facile pensare,

ma diventa 1/4. Se triplico la distanza l'illuminamento diventa 1/9,

se quadruplico la distanza l'illuminamento diventa 1/16. La stessa

quantità di luce viene infatti a distribuirsi su una

superficie minore, prima di 1/4, poi di 1/9 ed infine di 1/16.

Lo

sapevate che sono stati condotti degli esperimenti, in base ai quali

la produttività in un luogo di lavoro aumentava con

l'aumentare dei livelli di illuminamento?

LUMINANZA Simbolo: L - Unità di misura: Candele per metro quadrato (cd/m²), dette nit (nt) o candele per centimetro quadrato (cd/cm²), dette stilb (sb). L'intensità di una superficie luminosa divisa per le dimensioni delle superficie da essa occupata. Maggiore è la luminanza maggiore sarà l'abbagliamento, ma anche migliore sarà la possibilità di mettere a fuoco quella sorgente. Nei proiettori dotati di ottiche (sagomatori, PC, proiettori di effetti) si cercheranno sorgenti dotate di maggior luminanza possibile mentre in diffusori per l'illuminazione ambientale (plafoniere, appliques, lampadari) questo dato non sarà molto importante. In certi modelli, per diminuire il fenomeno dell'abbagliamento e ammorbidire le ombre generate, si tende addirittura ad abbassarla, ponendo di fronte alla lampada vetri opalini, retine metalliche o sfruttando una parete bianca su cui inviare il flusso luminoso (metodo dell'illuminazione indiretta).

TEMPERATURA DI COLORE (GRADI KELVIN - K): la luce che normalmente intendiamo bianca ha in realtà molte tonalità di colore differenti; il fatto è che il nostro occhio automaticamente si "tara" su quella tonalità e la fa apparire neutra e sulla base di quella ci farà distinguere tutti gli altri colori. La luce solare è diversa per tonalità da quella della nostra sala da pranzo o di una fabbrica; sembrano uguali ma non lo sono. La temperatura di colore si misura in gradi Kelvin (non spiego il perché per non dilungarmi troppo). Il bianco di una comune lampada ad incandescenza è di circa 2800°K, quello di un'alogena è intorno ai 3000-3200°K, i tubi fluorescenti (...si, ancora i neon!) dai 2800 ai 6500°K, il sole all'alba 1600 mentre a mezzogiorno 5000-6000.

ALTRE UNITA' DI MISURA: tra cui esposizione luminosa, resa cromatica (I.R.C. - Ra), lunghezza d'onda ecc. ve le spiego di persona, perché sono meno importanti (si fa per dire) delle altre.

Tra le molte unità di misura della corrente

elettrica, segnalo quelle che ci interessano maggiormente:

-

Tensione (T) misurata in volt (V)

- Corrente (i) misurata in

ampere (A)

- Potenza (P) misurata in watt (W) e chilowatt (1000 W

= 1 kW).

Noti due dei tre valori qui sopra elencati, se ne può

calcolare il terzo, facendo uso della regoletta da imparare a

memoria: P = V*i

Volendo, per esempio, trovare

la potenza assorbita da un apparecchio che va a 220 V e consuma 4 A,

basterà moltiplicare tra loro i due valori, 220*4 = 880

W.

Grazie alla stessa regola, si potrà ricavare la corrente

assorbita da un proiettore da 1000 W alimentato a 220 V. 1000/220 =

4.5 A circa. Questa regola è utile a noi per stabilire se con

una determinata potenza assorbita da un impianto luci, il

magnetotermico generale reggerà durante lo spettacolo.

Nel

nostro settore ci troveremo ad avere a che fare con la 220 V

monofase e la 380 V trifase. La prima

impiega 3 conduttori: un filo di fase (nero o marron), uno di neutro

(blu) ed uno di terra (giallo/verde). Nel caso della 380 trifase

troveremo in più altri due fili di fase. Se non si riescono a

distinguere tra loro i conduttori in base al colore (qualche idiota

potrebbe non avere rispettato i colori) si può operare in due

maniere: con l'ausilio di un cercafase, verificando l'accensione

della lampadina al neon all'interno dell'attrezzo, quando la punta

tocca un filo di fase, oppure tramite un tester, andando a misurare

le tensioni presenti tra filo e filo (se tra due fili misuriamo 380 V

sicuramente entrambi portano la fase, se misuriamo 220 V vorrà

dire che uno solo è quello di fase, se non misuriamo nulla

allora quei due fili appartengono al neutro ed alla terra).

Voglio

segnalare che quando si parla della corrente disponibile ai capi di

una presa trifase, il valore espresso in A, essendo riferito alla

portata di una singola fase, va moltiplicato per tre per ottenere la

potenza erogabile da quella presa. Una presa da 32 A potrà

fornire: 220 V * 32 A = circa 6000 W * 3 fasi = circa 18000 W in

totale.

LAMPADE AD INCANDESCENZA

Un

filamento racchiuso in un bulbo di vetro, attraversato da corrente

elettrica, scaldandosi, emette luce (contrariamente quanto sostenuto

da Boscolo, che affermava che la conseguenza della luce fosse il

calore!). Essenzialmente si dividono in:

- NORMALI:

quelle comuni in tutti gli appartamenti, se ancora non sono state

sostituite dalle

- ALOGENE: più costose ma

più longeve ed efficienti, hanno il pregio di produrre una

luce più bianca che meglio si adatta alla corretta percezione

dei colori. Ne esistono a tensione di rete (220 V) o a bassa tensione

(6, 12, 24 V) per le quali bisogna prevedere l'uso di un

trasformatore di alimentazione che converta la tensione di rete in

quella necessaria alla lampada.

Tutte le lampade ad incandescenza

sono regolabili in intensità luminosa, con apparecchi

elettronici chiamati dimmer (funzione basilare per noi lucisti).

LAMPADE A SCARICA

- FLUORESCENTI:

(i famosi tubi al neon!). Un tubo di vetro di varie lunghezze e forme

a seconda del tipo di lampada, riempito con gas particolari (argon,

neon o crypton) e con la superficie interna rivestita di sostanze

altrettanto particolari; agli estremi, due elettrodi. Un arco

elettrico attraverso i due elettrodi emette moltissime radiazioni

ultraviolette, che sono trasformate in luce visibile dalle sostanze

depositate lungo la superficie interna del tubo. Costano un po' di

più delle alogene, ma durano di più e sono molto più

efficienti (più di quattro volte), la qualità della

luce emessa non è però così buona, non scaldano

quanto quelle ad incandescenza ma necessitano di alcuni componenti

per funzionare (starter, condensatore e reattore); in alternativa a

questi componenti, sono presenti nel mercato degli alimentatori

elettronici che, sostituendo quelli elettromeccanici, rendono

possibile anche la regolazione dell'intensità luminosa. Di

dimensioni notevoli variabili in funzione della potenza (fino a 120 e

più cm di lunghezza), tendono dove possibile ad essere

sostituiti dalle versioni compatte.

- AD ALOGENURI

METALLICI: anche qui è presente il tubo di scarica

riempito di gas (argon, vapori di mercurio ed altri), ma privo di

rivestimento interno in polveri fluorescenti poiché la luce

emessa si trova già nello spettro del visibile. L'efficienza e

a durata sono simili a quelle dei tubi fluorescenti, ma le potenze

delle lampade sono più elevate, raggiungendo alti valori di

luminosità. Il prezzo è sensibilmente più

elevato e le dimensioni più ridotte. La qualità della

luce emessa non è eccezionale, salvo che nelle versioni per

uso interno recentemente messe in commercio. Necessitano di alcuni

minuti per entrare a regime e non si possono riaccendere se spente

inavvertitamente, salvo alcune eccezioni. Non sono regolabili in

luminosità, sempre salvo alcune eccezioni.

- A

VAPORI DI SODIO: simili a quelle ad alogenuri metallici,

queste hanno il grosso difetto di emettere una luce giallastra molto

scarsa qualitativamente cui però si contrappongono un'alta

efficienza (fino a 180 lm/W) ed una durata eccezionale (10.000 ore).

Vengono distinte in tipi a bassa e ad alta pressione; i primi sono

più efficienti ma rendono meno qualitativamente (l'emissione è

praticamente monocromatica) e vengono impiegati solamente nelle

illuminazioni stradali, quelli ad alta pressione producono una luce

più chiara ma sono meno efficienti dei primi. Sono impiegati

per l'illuminazione stradale ed architetturale. La tecnologia ha

portato ultimamente a migliorare notevolmente la qualità della

luce emessa, raggiungendo tonalità sempre più vicine al

bianco; questi nuovi prodotti sono impiegati nell'illuminazione di

accento delle vetrine e anche di spazi abitativi, ristoranti, negozi

ed altro.

La luce che noi chiamiamo "bianca" è

in realtà formata da tutti i colori dello spettro visibile,

quelli, cioè, che compongono l'arcobaleno. Lo sapevate già?

Allora passiamo avanti! Senza addentrarmi troppo nel teorico, dirò

che miscelando i vari colori dello spettro se ne ottengono degli

altri... Sapevate anche questo? Andiamo avanti! Ci sono due modi per

ottenere, dalla somma di due colori, altri colori: la sintesi

sottrattiva e quella additiva.

La prima è quella che

interessa i pittori, la stampa fotografica e, nel nostro settore, i

proiettori cambiacolori, appunto, "a sintesi sottrattiva"

(alcuni li chiamano anche "a tricromia sottrattiva"o "CMY",

dalle iniziali inglesi dei tre colori fondamentali). In pratica: da

tre colori di partenza si possono ottenere tutti (in teoria) i colori

dello spettro. I colori fondamentali in questo tipo di sintesi sono

il ciano (una specie di azzurro), il magenta (una specie di

rosso-violaceo) ed il giallo. Sommando ciano e magenta otteniamo il

rosso, ciano + giallo = verde, magenta + ciano = blu. Sommando colore

sottraggo luce. La somma in parti uguali dei tre colori forma il

nero. Un chiaro esempio di come funziona questa sintesi è

rappresentato dalle stampe a colori dei giornali: guardando con una

lente di ingrandimento alcuni colori, si nota chiaramente un fitto

insieme di puntini dei tre colori fondamentali, ma con densità

diversa a seconda del colore che si voleva ottenere. Un altro esempio

lo potremmo avere sovrapponendo delle gelatine: un giallo ed un

celeste sovrapposti generano un colore verde.

La sintesi additiva

somma invece la luce, anziché i colori; viene abbreviata con

la sigla "RGB", dalle iniziali, sempre in inglese dei tre

fondamentali che sono il rosso, il verde ed il blu. Un esempio

concreto lo troviamo andando a guardare da vicino un monitor di un

computer o il cinescopio di un televisore; i colori sono formati

dalla somma delle intensità luminose di tanti puntini

raggruppati tre a tre (i pixel). Per quanto strano possa sembrare,

sommando il rosso ed il verde si ottiene il giallo, rosso + blu =

magenta, verde + blu = ciano. Se notate, i tre colori ottenuti sono

quelli della sintesi sottrattiva, mentre i tre della sintesi additiva

sono quelli ottenuti sommando in parti uguali i colori della

sottrattiva. Sommando in parti uguali il rosso, il verde ed il blu

ottengo il bianco. Sommando colore aggiungo luce. Non ricordo di

quale marca fosse ma ho visto un proiettore cambiacolore che usava la

sintesi additiva: se ben ricordo era formato da due lampade blu, una

rossa ed una verde. Grazie ad un circuito elettronico, poteva variare

l'intensità delle singole lampade, ottenendo una vasta gamma

di colori. ...Sapevate anche questo? Non credo, vero? QUALCHE ALTRO

APPUNTO SUI CAMBIACOLORI (aggiornamento di novembre 2002)

Ho tentato di dimostrare gli effetti della sintesi additiva fotografando la figura prodotta dai cerchi luminosi di tre sagomatori gelatinati con i colori principali. L'effetto non è proprio perfetto a causa di vari fattori, tra cui l'I.R.C. delle lampade, la scelta dei colori di base, la macchina fotografica usata ed anche la visualizzazione finale, attraverso il monitor del vostro computer. Comunque, tanto per darvi un'idea di come avviene la sintesi additiva, vi allego ugualmente la foto.

Sono fogli di materiale plastico resistente al

calore, di vari colori. Ce ne sono più di 100 in commercio, di

tonalità che vanno dalle più leggere alle più

sature; spesso tra due tipi di caratteristiche simili si fa molta

fatica a fare una distinzione, tanto le tonalità si

avvicinano. Ogni colore proposto ha il corrispondente numero di

catalogo che purtroppo non è uguale per tutte le marche

presenti nel mercato. Spesso, comunque, si fa riferimento anche al

nome della ditta che le produce, per non destare confusione. Nel

teatro se ne fa grande uso, preferendo alle tonalità sature

quelle più leggere, che non falsano troppo i colori originali

degli oggetti e dei costumi. Si tende ad usare tonalità

ambrate per "riscaldare" una scena e leggermente azzurrate

per "raffreddarla", ricreando ambientazioni drammatiche o

luoghi all'aria aperta. Per avvicinarsi il più possibile al

vero, comunque, vanno usate con parsimonia, per evitare che lo

spettacolo prenda la piega di un saggio scolastico di fine anno, dove

una foresta sarebbe riprodotta illuminando tutto di verde, una scena

notturna di blu, una situazione romantica di rosso. Si dovrebbe

cercare di rappresentare un'ambientazione lavorando sulla posizione

delle luci, e quindi delle ombre, importantissime per questi fini,

sul rapporto luminoso tra le varie zone della scena, sulla proiezione

di finte ombre come potrebbero essere quelle generate dalla

vegetazione, e solo in ultima lavorando su leggeri cambi di tonalità

di colore. Sempre riguardo alla luce colorata, in teatro vengono

spesso usati dei correttori di temperatura provenienti dal campo

della fotografia, che permettono di variare i gradi Kelvin di una

sorgente luminosa. I più usati sono il CTB, per raffreddare

una luce troppo calda, ed il CTO, per riscaldarne una troppo fredda.

Il CTB, all'aspetto di un tenue color azzurrognolo, filtra la luce di

un'alogena a 3200° K fino a portarla a 5700° K, simulando la

luce prodotta da una sorgente a scarica. Usando un filtro CTO davanti

ad una sorgente a scarica si otterrebbe invece una temperatura vicina

a quella delle alogene. Vi sono diverse tonalità anche tra il

CTB ed il CTO: la più satura è rappresentata dal numero

200, seguito dal 201, 202, 203 e 218 che rappresentano in ordine i

suoi sottomultipli (per ottenere l'effetto di un 201 si possono usare

due fogli 202 sovrapposti, oppure quattro 203 ecc.). Stesso discorso

valido per il CTO in cui il 204 è la tonalità più

satura, mentre il 205 e il 206 lo sono proporzionalmente meno.

Quanto

detto per il teatro non vale per i concerti, dove, in relazione al

genere di musica suonata, possono essere impiegate tutte le tonalità

desiderate, con accostamenti anche violenti tra loro.

TIPI DI PROIETTORI UTILIZZATI NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

PIANO CONVESSO: chiamato in gergo "PC" o "QPS" (dal modello prodotto da una nota ditta). E' composto da un contenitore in lamiera che ospita la lampada (da 350 a 2000W), uno specchio parabolico, posto in vicinanza della stessa e da una lente piano convessa (da cui il nome "PC"), la cui superficie interna (quella piana) è finemente corrugata per ammorbidire i contorni del fascio luminoso. Il complesso lampada-specchio è montato su una barra filettata che, ruotata dall'operatore, permette di variarne la posizione rispetto la lente. Si possono così ottenere fasci di luce molto stretti (6°) fino a molto larghi (60°).

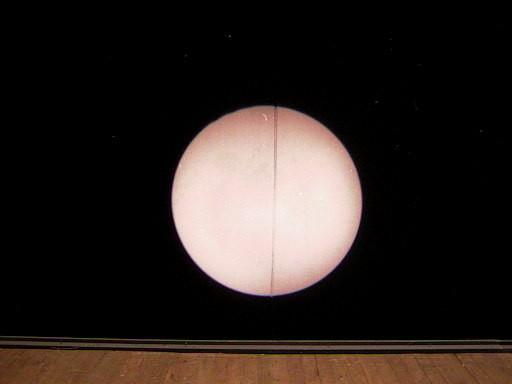

Un piano-convesso della Spotlight, il famoso QPS.

E la luce proiettata su un fondale.

FRESNEL: praticamente identico al PC, salvo che per il tipo di lente usata, che prende il nome del suo inventore. La differenza sta nel contorno del fascio, che qui è molto meno definito e permette una miscelazione migliore tra le zone illuminate da diversi proiettori. Viene usato prevalentemente per le illuminazioni di riprese cinematografiche o televisive.

Questo qui sopra è un proiettore con lente di fresnel prodotto tempo fa dalla Spotlight.

Questo qui, invece, quello prodotto dalla Strand Light.

La forma della luce prodotta da un proiettore fresnel su un fondale (la linea nera al centro è una cucitura sulla tela).

PAR: dall'acronimo di Parabolic Aluminized Reflector. Il proiettore consta in un cilindro di lamiera sul cui fondo è installata la lampada. In origine la lampada PAR veniva impiegata nel settore aereonautico, come luce di atterraggio negli aerei. E' formata da una parabola riflettente protetta da una cupola di vetro robusto; all'interno si trova la lampada che in alcuni casi, essendo l'insieme parabola-cupola, stagno, è priva del tradizionale bulbo in vetro di quarzo. Si tratta, infatti, di lampada a ciclo di alogeni. La caratteristica principale è di fornire un potente fascio luminoso di sezione ellittica che va da circa 6°, per le versioni a fascio concentrato, a circa 20° per quelle a fascio più diffuso. Non essendo la forma del fascio regolare, l'unica forma di controllo può avvenire ruotando la lampada. Vengono impiegate dove si voglia accentuare il livello di illuminazione su un oggetto in scena o un attore oppure per creare quell'effetto di raggi luminosi nei concerti di musica pop, piazzandole di taglio o in controluce e aggiungendo un po di fumo sul palcoscenico. I numerosi modelli partono dal PAR 36 detta anche "lucciola" o "pin spot"(6 V, 30 W), il PAR 56 (220 V, 250 W), il PAR 64 (110 o 220 V, 1000 W) ed infine l'aircraft (28 V, 250 W), il più indicato per i concerti. Il numero dopo la sigla "PAR" indica il diametro vetro della lampada, espresso in ottavi di pollice.

Due proiettori PAR aperti, con la lampada in evidenza. Il primo a sinistra monta una CP60 (fascio stretto), l'altro una CP 62 (fascio largo).

Primo piano di una CP 60.

Primo piano di una CP 62.

La luce concentrata di una CP 60. A circa 4 metri misura 1.20 x 1.10 m.

La forma più allungata di una CP 62. A circa 4 metri misura 2 x 1.20 m. Risulta quindi meno luminosa.

SAGOMATORE: il contenitore è

lo stesso di un PC, però più allungato, il gruppo

lampada-specchio curvo anche, la lente piano convessa è

sostituita da una o, più spesso, due lenti la cui distanza

dalla lampada può essere variata indipendentemente. In tal

modo si potrà focalizzare un fascio di dimensioni e luminosità

variabili secondo la distanza delle stesse dalla lampada. Esistono

inoltre diversi modelli di sagomatori, in relazione alle dimensioni

del fascio ottenibili: modelli che partono da 15 per arrivare a 28°

ed altri che partono da 22 fino a 40°. Il fascio prodotto da un

sagomatore ha un contorno molto ben definito; il confine tra zona

illuminata e zona buia è netto.

La maggior parte dei

modelli dispone di un alloggiamento per un accessorio chiamato

"iride", nella forma uguale al diaframma di una macchina

fotografica, che serve a rimpicciolire a piacere il diametro del

fascio. Al posto dell'iride può essere inserito un gobo, che

sarebbe un telaio che sostiene una sagoma metallica con un'immagine

incisa attraverso. Serve a proiettare la stessa immagine su una

superficie, per ricreare ad esempio le inferriate di una finestra o

le fronde di un albero.

Un altro controllo del fascio luminoso è

rappresentato da 4 lamine metalliche dette coltelli (shutter in

inglese), manovrabili indipendentemente l'una dall'altra, che

permettono di sagomare il fascio per adattarlo a diverse forme,

quadrati, rettangoli o trapezi di varie dimensioni.

Sul fondo del

proiettore trova posto una vite che permette di portare esattamente

al centro dello specchio il filamento della lampada, per ottenere un

fascio dalla luminosità quanto più uniforme

possibile.

Le potenze di questi proiettori vanno da 500 a 2000 W.

L'SS 1000 della Spotlight con a fianco un coltello.

Al "Cantata", sagomatore della Strend Light, appartengono le due foto. La parte con le ottiche e quella che alloggia la lampada.

Il disco luminoso dai contorni ben definiti di un sagomatore.

L'effetto dell'intervento dei coltelli sullo stesso disco luminoso.

SEGUIPERSONA: una variante del

sagomatore che serve ad illuminare maggiormente un cantante, un

ballerino o un presentatore, aumentando l'attenzione del pubblico su

di lui. Possiede in più, alcuni controlli. Un otturatore,

posto in genere sul retro dell'apparecchio, per impedire velocemente

che la luce fuoriesca dal proiettore senza tuttavia spegnere la

lampada; un set di gelatine posto all'interno dello chassis o montate

su una ruota esterna, per cambiare la tonalità della luce

emessa, ed infine una ventola, posta nelle vicinanze della lampada,

che permette di manovrare in sicurezza il proiettore, raffreddandone

le pareti.

Sempre più spesso vengono installate delle

lampade a scarica, in sostituzione di quelle alogene tradizionali;

ecco allora l'apparire di alimentatori dedicati, inseriti in robusti

contenitori da posizionare in vicinanza del proiettore. Non essendo

possibile la regolazione dell'intensità luminosa tramite

tradizionali regolatori elettronici, sarà possibile, quindi,

la presenza di un'ulteriore iride, posto però in posizione di

"fuori fuoco"; chiudendo l'apertura dello stesso, il fascio

luminoso, anziché rimpicciolirsi, tenderà a diminuire

di luminosità, fino a venire a mancare del tutto.

RIFLETTORI PER FONDALI: prendono di

volta i nomi forniti dalle ditte che li producono, quindi diventano

"iris", "mini iris", "pallas", "domino"

ed altri...

Sono formati da un contenitore in lamiera che

all'interno alloggia una lamina di alluminio corrugato in varie fogge

per distribuire meglio il fascio luminoso, principalmente in maniera

verticale. La lampada è di tipo lineare, alogena da 1000 W. Si

differenziano in due tipi a seconda della forma della lamina

riflettente. Questa può essere sagomata in modo da distribuire

il fascio in maniera simmetrica, tale da avere la stessa intensità

in tutte le direzioni verticali, oppure in maniera asimmetrica, per

avere una concentrazione della luce principalmente verso l'alto (o il

basso, a seconda di come è orientato il proiettore). Questo

tipo di riflettore, viene usato infatti per illuminare dal basso o

dall'alto grandi superfici come fondali o pareti verticali. Piazzando

il riflettore in basso, o appendendolo ad un'americana, e

necessitando un un'uniforme illuminazione su tutta la superficie, la

luce deve essere minore in vicinanza dello stesso e maggiore verso

l'estremo della superficie, essendo questa più lontana.

Il "Domino" della Spotlight.

Il "Pallas" della Quartzcolor. Notate che manca il supporto per agganciarlo. E' questo, infatti, un riflettore da piazzare solamente a terra. A fianco c'è il telaio portagelatine.

OPEN FACE: chiamati in gergo "pinze", dalla caratteristica mollettona che le permette di agganciare sulla maggior parte delle strutture, senza bisogno di viti od altro, sono dotate di uno snodo che le permette di orientare velocemente in tutte le direzioni (bisogna fare comunque attenzione a mantenere la posizione della lampada prossima all'orizzontale perché il calore, affluendo verso la parte più alta, non acceleri l'usura dell'attacco relativo. Hanno la forma di una scodella arancione, nera o, nelle versioni da 2000W, gialla. Lo specchio concavo è in alluminio, corrugato sulla superficie, per distribuire in maniera più uniforme il fascio luminoso, posto dietro una lampada alogena a doppio attacco, in genere da 800 - 1000 W, ma anche da 2000 W. Non c'è la lente piano convessa ma una sottile rete di acciaio per proteggere la lampada o per impedire che questa, scoppiando, proietti frammenti caldi in giro. La variazione del fascio luminoso avviene spostando lo specchio dalla lampada. In ogni caso la differenza tra fascio stretto e fascio largo non è molto elevata, mancando appunto una lente che lo converga; si passa quindi da una posizione concentrata detta "spot" ad una di tipo più diffuso "flood".

Foto di una "pinza".

Tutti i proiettori descritti possiedono, nel punto

più lontano dalla sorgente luminosa, una guida nella quale

inserire una gelatina colorata (ne parleremo più avanti) ed

una "bandiera" della quale parleremo subito.

Essendo il

fascio di luce uscente dal proiettore, di forma più o meno

circolare, potremmo avere la necessità di renderlo

rettangolare, o quantomeno "tagliarlo" in maniera da non

"sporcare" determinate zone della scena. Ecco allora che,

incernierate sui quattro lati di un telaio quadrato, si possono usare

altrettante lamine metalliche annerite, di opportune dimensioni e

forma, in modo che, intercettando il fascio luminoso in una sua

parte, determinino una corrispondente zona d'ombra sulla superficie

da illuminare. Nei sagomatori, le bandiere vengono sostituite dalle

lame scorrevoli dette coltelli, poste sul punto focale.

sono macchine complesse che simulano gli effetti di

vari proiettori. Sarà possibile, quindi, cambiare colore e

forma al fascio, variarne la luminosità, farlo accendere e

spegnere velocemente simulando l'effetto stroboscopico, aggiungendo

sempre più effetti alla luce; il tutto sarà

memorizzabile e riproponibile secondo le più bizzarre

esigenze. Se ben gestiti (ed è molto difficile farlo!) possono

originare sensazioni straordinarie, difficili da scordare... Usati

prevalentemente nelle discoteche e nei concerti, sono macchine che in

teatro non hanno ancora fatto molta strada, anche se la tecnologia li

porterà ad essere presenti anche qui. Il peso, la difficoltà

di programmazione ed il prezzo, sono infatti le caratteristiche

negative di queste straordinarie macchine. Credo che la massima

soddisfazione per un tecnico luci sia poterne gestire alcuni avendo a

disposizione il tempo necessario per programmarli con cura.

Montano

lampade alogene di bassa potenza (da 150 a 250 W) o, più

spesso, lampade a scarica da 150 fino a 4000 (!) W.

La forma

ricorda, in genere, quella di un sagomatore più o meno

ingombrante secondo la potenza luminosa e le funzioni presenti, alla

cui estremità è posto uno specchio che devia il fascio

luminoso dove desiderato (i proiettori prenderanno allora il nome di

"scanner"). C'è anche una differente versione detta

"moving-head", sprovvista di specchio deviatore, in cui a

muoversi è l'intero proiettore montato su una forcella

motorizzata.

Con le dovute eccezioni potrei dire che quelli a

specchio mobile sono da preferirsi agli altri per le seguenti

caratteristiche:

- maggiore velocità di spostamento del

fascio luminoso,

- facilità ad essere appesi e trasportati

(grossa attenzione, però allo specchio!)

I moving-head,

invece offrono:

- maggior angolo di apertura del fascio,

-

possibilità di essere montati "a terra",

semplicemente appoggiandoli sul basamento,

- maggior copertura del

fascio (alcuni modelli superano i 360° di rotazione!).

Tutte le parti meccaniche sono mosse da motori, in genere passo-passo; alcune ditte usano grossi motori in corrente continua per muovere il corpo dei moving-head. Una famosa ditta impiega una pompa idraulica che spinge a pressione un fluido particolare in una lente di materiale plastico deformabile; la differente curvatura della lente influirà sull'ampiezza del fascio luminoso (!).

Veniamo ora alle caratteristiche, dalle principali alle più evolute:

PAN: lo spostamento orizzontale del fascio; alcuni modelli dispongono del modo detto "a 16 bit", nel quale il movimento avviene in maniera più uniforme, senza gli scatti che i motori passo-passo che muovono lo specchio danno, specie a basse velocità. La precisione di un puntamento, inoltre, viene ad aumentare di molto.

TILT: lo spostamento verticale del fascio, anche qui è possibile usare la modalità "a 16 bit".

COLOR: filtri colorati da sovrapporre alla luce generata. In genere dischetti dicroici montati su ruote che li portano, uno alla volta, davanti alla sorgente. Possono essercene più di uno, montati vicini l'uno all'altro, in modo da generare un alto numero di colori dalla sovrapposizione dei singoli filtri. Un altro sistema per colorare la luce è quello della sintesi sottrattiva, detto anche "CMY" di cui parleremo dopo.

GOBOS: dischi metallici con figure

geometriche o astratte intagliate, per dare quella forma alla luce

che li attraversa; anch'essi montati su ruote e sovrapponibili,

possono, in alcuni modelli, ruotare a varie velocità su loro

stessi, arricchendo così la gamma degli effetti ottenibili. In

alcuni casi sono anche indicizzabili: la loro posizione può

essere memorizzata (per esempio: un gobo con una scritta potrà

riprodurla sempre con la stessa inclinazione).

Anziché

realizzato in metallo, un gobo può essere anche costituito da

un disco di materiale dicroico, sul quale, attraverso particolari

procedimenti viene "stampata" una fotografia di ottima

qualità; lo spazio lasciato alla fantasia del progettista luci

viene quindi ad allargarsi notevolmente. Quasi tutte le ditte

produttrici dispongono di un ampia scelta di gobos, sia metallici che

dicroici; alcune, inoltre, danno anche la possibilità di

creare un gobo su specifiche del cliente.

SHUTTER: una o più lame di metallo che oscurano in tempo brevissimo il fascio luminoso; agendo velocemente sulla sua apertura e chiusura si ottiene un effetto molto simile all'effetto stroboscopico.

DIMMER: non essendo le lampade a scarica facilmente dimmerabili, si interviene con un congegno che impedisce gradatamente l'uscita della luce dall'apparecchio.

IRIS: simile al diaframma di una macchina fotografica, serve a ridurre di diametro del fascio luminoso. Da non confondere con la prossima funzione.

ZOOM: a differenza dell'iris che impedisce alla luce di uscire assorbendo la parte circolare esterna del fascio in misura sempre maggiore, lo zoom ne varia la dimensione allontanando o avvicinando due lenti poste sulla sua traiettoria. La differenza è che l'intera immagine proiettata viene ad essere variata nelle dimensioni in maniera proporzionata; questo è utile quando si vuole adattarla alle dimensioni di una superficie, oppure quando, proiettando due figure uguali da apparecchi posti a distanze diverse, si vuole che questi mantengano dimensioni uguali tra loro.

FROST: questa funzione ammorbidisce il fascio luminoso in maniera simile ad una sfocatura molto forte; il diametro verrà così ad aumentare notevolmente e sarà possibile, entro certi limiti, illuminare uniformemente persino un fondale. Spesso è possibile intervenirvi con gradualità, per costruire delle evanescenze tra due figure proiettate. L'effetto viene generato interponendo un disco leggermente smerigliato dopo la sezione dei gobos, in modo che la luce venga "dispersa" in maniera dipendente dal grado di lavorazione dello stesso.

SEZIONE EFFETTI: si tratta di una ruota, simile a quella in cui sono installati i gobos, dove vengono montati dei prismi simili a quelli usati in fotografia, che moltiplicano più volte la stessa immagine; spesso questi prismi possono anche essere sovrapposti tra loro e ruotare a velocità variabili.

Come funzionano:

Il protocollo usato, salvo rare

eccezioni, è il DMX. Ogni proiettore, come fosse un dimmer,

necessita di un certo numero di canali, in rapporto alla quantità

delle funzioni che possiede.

Meglio fare un esempio: dispongo di

due proiettori motorizzati che impiegano 4 canali ognuno. Assegno,

come fossero dei dimmer luci, il canale di riferimento per ciascuna

macchina, agendo sugli appositi comandi del proiettore. Il primo

proiettore avrà il numero 1, il secondo avrà il 5.

|

|

PRIMO |

SECONDO |

|

PAN |

1 |

5 |

|

TILT |

2 |

6 |

|

COLOR |

3 |

7 |

|

GOBOS |

4 |

8 |

Agendo sui cursori della consolle collegata ai proiettori potrò ora comandarne le funzioni: muovendo il cursore n.1, il fascio del primo proiettore si sposterà orizzontalmente, seguendo fedelmente la posizione del cursore, da un'estremo all'altro. La stessa cosa vale per il tilt, comandato dal cursore n.2, per i colori, che scorreranno in sequenza dal primo all'ultimo, ed infine i gobos che risponderanno ai movimenti del cursore n.4. Per il secondo apparecchio, varranno i comandi assegnati dai cursori dal 5 all'8. Muovendo i vari cursori potrò crearmi una scena luminosa che potrà essere memorizzata e richiamata in qualsiasi momento dello spettacolo. I complessi giochi dei proiettori motorizzati, funzionano proprio così: preparando una grande quantità di memorie e riproponendole in sequenze lunghissime.Tenete conto che uno di questi apparecchi abbisogna come minimo di 6-8 canali, per arrivare fino a 24, a seconda del numero delle funzioni possedute; moltiplicate i canali per il numero dei motorizzati indipendenti ed otterrete un'idea del flusso di dati necessario ogni show. Molte cose sarebbero ancora da raccontare: dalle opzioni che i banchi di controllo dedicati offrono, alle caratteristiche particolari di alcuni modelli di proiettori e ai suggerimenti sulla programmazione, ma ora non ho più voglia di parlarne.

QUALCOSA SUI SEGNALI DI CONTROLLO PER UNITA' DI POTENZA

0/+10V: è il più

comune e forse vecchio tipo di segnale, usato ancora oggi da molte

compagnie teatrali; in pratica, inviando al dimmer una tensione

continua che va da 0 ad un massimo di +10 V si ottiene una variazione

della luminosità del proiettore collegato ad esso (con 0 Volt

il proiettore risulterà spento, con +10 Volt darà il

massimo dell'intensità luminosa). Questo tipo di segnale

richiede perciò un filo elettrico per ogni canale pilotato,

più un filo, in comune per tutti, di riferimento a 0 V. La

semplicità è la sua arma vincente: se si dovesse,

infatti, rompere un filo, a meno che non sia quello in comune, solo

il canale collegato ad esso verrebbe a non funzionare. Essendo la

tensione di pilotaggio molto semplice da ottenere, si potrebbe

paradossalmente pilotare i dimmer con una semplice batteria da 9 V

che fornirebbe, in uscita dello stesso, una tensione pari al 90 % di

quella massima, sufficiente ad illuminare ugualmente la scena. Lo

svantaggio è che le dimensioni del cavo di segnale diventano

rilevanti, specie nei sistemi con numerosi canali (proiettori

motorizzati). Una mancata standardizzazione dei connettori presenti

sulle varie marche di consolle di comando e sui dimmer, penalizza

ulteriormente il sistema.

Una casa costruttrice ha avuto poi la

straordinaria idea di pilotare i propri sistemi analogici con una

tensione che va sempre da 0 a 10 V, ma in maniera negativa, ossia la

variazione avviene da 0 a -10 V. Il sistema non è quindi

usabile con dimmer di altre marche.

DMX 512/1990: più comunemente

chiamato DMX, molto simile al DMX512 (senza il "/1990") dal

quale differisce per la durata di una parte del codice digitale che

lo compone. E' il linguaggio più diffuso nel mondo delle luci,

e non a torto, visto che con un cavo schermato a due conduttori si

trasportano 512 canali diversi a distanze fino ai 300 metri (io non

mi fiderei di farlo senza un bell'amplificatore). L'altra importante

caratteristica è quella di essere universale, nel senso che

oramai tutte le marche di consolle e di utilizzatori lo riconoscono

valido. Dalla consolle, quindi, parte un cavo, che va ai dimmer, che

va ai cambiacolori, che va agli scanner passando magari per una

macchina del fumo o una serie di strobo. Non si dovrebbero collegare

tra loro più di 32 utilizzatori senza usare apposite unità

di amplificazione e filtraggio. Tutti gli apparecchi che accettano il

segnale DMX hanno un ingresso ed un'uscita attraverso la quale

segnale arriverà ad altri utilizzatori; i connettori di

segnale sono sempre del tipo XLR a 5 poli, o (fuori normative ma a

volte usati) a 3 poli. La calza del cavo va collegata al pin 1 (la

calza del cavo schermato non va collegata al corpo

metallico del connettore perché, nel caso vi siano diverse

tensioni verso massa presenti nei due connettori che si sta per

collegare assieme, toccando entrambi con le mani si potrebbe

scaricare la stessa attraverso il nostro corpo), il segnale negativo

al 2 e quello positivo al 3; agli altri due terminali (4 e 5) non

sono state assegnate funzioni. Si pensa ad una loro futura

utilizzazione per segnalare alla consolle lo stato di funzionamento

dei dimmer (surriscaldamento, rottura fusibili, altri problemi).

Alcune case hanno creato di loro iniziativa, delle assegnazioni

particolari, come la Pulsar che vi trasporta una tensione di 25V sul

pin 5 per alimentare, mi sembra, le consolle da loro prodotte.

Contravvenendo così alle normative internazionali

dell'USITT.

A differenza dello 0-10V, questo è un segnale

di tipo digitale, nel senso che con la presenza di una tensione di

+5V o con la sua assenza (0V), si riesce, codificandole in maniera

simile ad un codice morse, ad inviare una serie di informazioni sullo

stato di 512 diversi canali. Tutto questo fino a 44 volte per

secondo!

Difetti: se il cavo di segnale dovesse avere qualche

problema, potrebbe non funzionare nulla! (trascurabile,

vero?)

Rimedio contro alcuni problemi: in una tazza capiente,

sciogliete 4 cucchiai di... no! Questo è per altri problemi...

Sulla presa dell'ultimo apparecchio, collegate un connettore (detto

"terminale" o "tappo") i cui poli 2 e 3 siano tra

loro collegati usando una resistenza da 120 ohm, 1/4 di W. Il motivo

non ve lo sto a spiegare, ma lo conosco. Lo giuro!

DMX 512-A: nato con il nome di DMX

2000 dovrebbe prima o poi sostituire il "vecchio" DMX 512

rendendone comunque possibile la lettura ai "vecchi"

dimmer. Sono previste alcune migliorie, tra cui:

- miglior

protezione contro cadute di fulmini o elettricità statica,

-

trasmissione di una specie di codice supplementare denominato "SIP"

(System Information Packet) che dovrebbe essere gestito dalla

consolle luci per fornire alle apparecchiature collegate ad essa dati

riguardanti il tipo di software usato (mi sto informando in merito...

Non so altro),

- possibilità di ricevere sulla consolle

alcune caratteristiche delle macchine ad essa connesse, quali la

versione software od altri messaggi di testo. Tale funzione si chiama

"Test packet",

- da quanto ho trovato nella "rete"

sembra in via di sviluppo uno standard di nome RDM

(Remote Device Management) che, tramite un normale cavo di

connessione DMX, permetta alla centralina luci di ricevere le

caratteristiche dei proiettori intelligenti ad essa collegati. Una

volta collegati i vari proiettori e dimmers alla console essa sarà

in grado di riconoscerne le caratteristiche, il numero di canali

assegnabili, indicizzarli e ricevere anche segnali di guasto da parte

degli stessi.

Ethernet: il segnale che useremo in futuro... Consente di trasferire grandi quantità di dati a velocità pazzesche, se confrontate con gli attuali standard. Mentre il DMX viaggia a 250 KBaud, questo raggiunge i 10 MBaud! Una linea Ethernet moltiplica di circa 40-60 volte la quantità di canali trasferiti dal DMX. Ve ne sono di diversi tipi ma il più diffuso è il "10 Base T" che impiega connettori di tipo telefonico (!) di tipo RJ45. Sono alla ricerca di altri dati in merito

Analogico in corrente: simile allo 0-10V tranne che per il fatto che a variare non è la tensione ma la corrente che scorre nel cavo, usato nelle vecchie macchine della ADB.

SMX: ne ho sentito qualche volta parlare... Simile al DMX, ma nei nuovi dimmer digitali, dove è possibile inviare alla consolle eventuali problemi riscontrati dagli stessi (lampade o fusibili bruciati, sovrariscaldamento, ecc.).

CMX: anche di questo ne ho sentito poco parlare, ma dovrebbe trattarsi di un segnale digitale dedicato ai proiettori cambiacolori, concepito dalla Colortran, un po più lento del DMX; trasferisce fino ad un massimo di 512 canali. Usa connettori XLR a 4 poli.

VMX: simile al CMX, sempre adottato dalla Colortran, digitale, trasferisce fino ad un massimo di 512 canali, usa connettori XLR a 5 poli.

RS232: non lo conosco bene: so solo che attraverso la famosa porta RS232 di un computer, tramite programmi appositi si possono inviare i comandi per gestire le luci di uno show anche complesso. Molte macchine della Clay Paky accettano questo tipo di segnale.

PMX: digitale, usato dalla Pulsar, può essere prelevato (tramite opportuni programmi) dalla porta COM di un qualsiasi computer, permettendo di gestire lo spettacolo anche se sprovvisti della tradizionale consolle. Trasporta poco più di 15000 canali (almeno è quello che sostengono alla Pulsar!).

AMX 192: è un segnale analogico in grado di trasferire fino a 192 canali, multiplexandoli ed impiegando solo 4 fili elettrici. Usa connettori XLR a 4 poli (pin 1 = massa, pin 2 = clock +, pin 3 = segnale, pin 4 = clock -).

D54: usato solo dalla Strand prima dell'avvento del DMX, di tipo analogico, trasferisce fino ad un massimo di 384 canali usando connettori XLR a 3 o 4 poli.

AVAB: usato dalla svedese Avab, di tipo digitale, trasferisce meno velocemente del DMX fino a 256 canali; impiega connettori XLR a 5 poli.

S20: vecchio segnale analogico usato dalla Adb, ancora in uso, ma non nelle nuove macchine, trasferisce fino a 480 canali; impiega connettori DIN a 5 poli, uguali come forma a quelli per il MIDI.

ADB 62.5: vecchio segnale digitale sviluppato dalla Adb, non più in uso. Trasferisce fino a 512 canali utilizzando connettori XLR a 5 poli.

SGM 256: appunto della SGM, oltre al trasferimento del segnale, invia anche la tensione di alimentazione alle consolle prodotte dalla stessa casa. Ho riscontrato un difetto in questo tipo di segnale: stendendo il cavo che lo trasporta vicino a cavi microfonici, questi inviano al mixer audio un forte disturbo udibile sotto forma di ronzio.

MIDI: il segnale che permette agli strumenti musicali e ad altre macchine sonore di dialogare tra loro. E' stato implementato anche in molte delle consolle di una certa qualità, per permettere ad esempio di sincronizzare le luci di uno spettacolo con un brano riprodotto attraverso un sequencer in una cui traccia ci sono i comandi da inviare alla consolle, sotto forma di note musicali e altri parametri. Ad una determinata nota si può far corrispondere un canale di un dimmer o una memoria della consolle; il volume con cui la nota sarebbe riprodotta può influire sulla luminosità di un proiettore e così via, verso nuove avventure! Peccato che le caratteristiche del segnale MIDI consentano di trasferirlo su cavi di lunghezza minore di 3-4 metri!

Ossia le macchine che controllano le unità di

potenza (dimmer). I modelli più semplici dispongono di un

numero di cursori uguale ai canali che possono pilotare. Questi

cursori sono comandati da un regolatore generale (master) che varia

da zero al massimo i loro singoli valori. Questo gruppo di cursori

viene raddoppiato nelle versioni dette "a doppia scena" per

consentire di preparare una situazione luminosa diversa da quella in

uso, semplicemente agendo sul secondo gruppo di cursori, senza che il

pubblico noti cambiamenti. Il cambio tra due situazioni luminose

avverrà abbassando gradualmente il master della scena in uso

ed aumentando proporzionalmente quello della scena prima preparata.

Una volta che il master della vecchia scena sarà portato a

zero, quei cursori saranno disponibili per preparare la prossima

situazione. Associato ad ogni cursore, è presente un tasto di

flash che porta istantaneamente al massimo valore il corrispondente

canale. I flash vengono usati per simulare effetti come i lampi di un

temporale o per creare giochi di luci durante un concerto (sempre che

l'operatore sia in grado di andare a tempo di musica).

Potrà

essere presente un tasto di black/out premendo il quale tutte le

uscite saranno portate istantaneamente a zero, ed un grand master,

che regolerà la luminosità di tutte le luci accese.

Nei banchi più elaborati trova posto un altro gruppo di

cursori chiamati submaster; ognuno di questi ha la possibilità

di memorizzare una scena e riproporla semplicemente azionandolo. Si

potranno quindi avere a disposizione tante scene quanti saranno i

submaster presenti; anche qui sono associati i tasti di

flash.

Un'altra funzione presente nei banchi elaborati è

quella delle memorie. Una scena può entrare a far parte di una

memoria nello stesso modo in cui viene assegnata ad un submaster. La

sua riproduzione non sarà però affidata ad un cursore

dedicato ma ad un comando che potrà essere di tipo manuale od

automatico. Nel primo caso il trasferimento da una memoria all'altra

avverrà agendo su un cursore chiamato crossfader o x-fader; il

passaggio tra le due memorie avverrà gradualmente, spostando

il cursore da un estremo all'altro della scala. Riportandolo poi

all'estremo opposto, avverrà il passaggio dalla memoria

attualmente in uso alla seguente, e cosi via fino alla fine di tutta

la sequenza memorizzata. Il trasferimento automatico si otterrà

premendo un pulsante chiamato in genere go. Sarà possibile

variare i tempi di entrata ed uscita delle scene tramite un cursore

detto x-fader time o memorizzarli indipendentemente l'uno dall'altro

grazie ad apposite funzioni.

La sezione riservata ai chaser

consentirà di impostare una sequenza di accensione e

spegnimento dei proiettori in vari modi, variandone i tempi e la

luminosità, secondo la complessità della sezione

stessa. Sarà possibile impiegare un'apposito ingresso audio al

quale collegare un segnale musicale, in modo da riprodurre la

sequenza a tempo di musica.

Un'altra funzione elaborata, è

quella denominata patch. Sarà possibile assegnare ad un

cursore di un qualsiasi canale della consolle, in comando di un

qualsiasi canale dimmer, diverso da quello assegnatogli per default.

Esempio: il primo cursore della consolle potrà pilotare il

canale numero quattro dei dimmer, in caso di guasto del canale numero

uno. Si potranno "agganciare" (linkare) tra loro diversi

canali dimmer al fine di poterli pilotare agendo su un unico cursore,

come per le batterie di PAR installate nei concerti.

Alcuni

banchi, specie quelli di tipo teatrale con più di 24 canali,

hanno la possibilità di poter visualizzare su un monitor video

svariate cose, tra cui lo stato dei canali della scena attualmente in

uso e quello della prossima scena, l'intero patch dei canali, lo

stato delle memorie e dei chasers, i tempi di entrata ed uscita delle

scene ed addirittura il nome dati alle memorie per riconoscerle più

velocemente tra loro ("inizio spettacolo", "tuono",

"sagomatore su protagonista") o le caratteristiche del

carico di ciascun canale (QPS 2000, gel 202, IV americana, ecc.).

Sempre con le dovute eccezioni si potrebbe dire che per un numero di

canali superiore i 48, la presenza dei singoli faders non è

più necessaria a causa delle rilevanti dimensioni che la

macchina assumerebbe; sarà quindi presente come minimo una

tastierina numerica attraverso cui impostare la luminosità dei

singoli proiettori senza agire sui cursori, aggiungere o togliere ad

una memoria un tal canale, inserire un tempo di x-fade o eseguire

operazioni più complesse. Alcune consolles a doppia scena con

24 canali possono funzionare anche nel sistema detto a singola scena,

assegnando ai 24 canali della seconda scena i numeri dei canali da 25

a 48; sarà possibile quindi gestire 24 canali nel modo

tradizionale oppure 48 rinunciando alla possibilità di

preparare manualmente la seconda scena.

Attualmente i banchi di

controllo più evoluti integrano anche la possibilità di

gestire proiettori motorizzati, tramite joystick o track-ball che

assegnino le posizioni spaziali a ciascun pezzo. Le altre funzioni

saranno assegnate ad altri cursori la cui posizione attiverà

le varie funzioni presenti nel modello in uso.

- credo metterò ancora qualcosa, in futuro, fatemi sapere se ne varrà la pena... (maggio '00)

- infatti sto aggiungendo della roba interessante... (novembre '01)

- ho aggiunto una pagina di acronimi ed una di racconti (febbraio'02)

- ho aggiunto qualche notizia sui segnali di comando e qualche collegamento alle foto presenti nel glossario (aprile '02)

- il sito si è beccato un virus da chissà dove...(giugno '02)

- sono riuscito a togliere il virus dal sito ed ho aggiunto la sezione "foto" (agosto '02)

- ho aggiunto altri dati e foto sulla pagina "acronimi" (novembre '02)

- ho reso possibile la visione dei video in "robe da macchinisti" utilizzando un formato più conosciuto (.avi) (dicembre '02)

- altre aggiunte nella sezione "glossario", cambio di indirizzo e-mail (novembre '04)

- aggiunto la sezione "COMPITI PER CASA", in cui provare le proprie capacità di super-tecnico (dicembre '04)

- manutenzione, aggiunto “Copione interattivo” e correzioni (dicembre 2006).

- aggiunto: "CONSIGLI UTILI" (settembre 2008).

Roberto Raccagni

roberttoTOGLI@lillinetTOGLI.org