|

|

|

La

spiaggia di Palo:

Percorrendo la spiaggia che collega Palo con Ladispoli, possiamo

incontrare diverse strutture romane non meglio identificabili,

ed alcune interessanti presenze etrusche. Ormai erosa dal

mare, infatti, la duna costiera presenta dei fori nei quali,

probabilmente alloggiavano dei pali di legno (ormai scomparsi),

dei solchi che lasciano pensare a trincee relative a terreni

agricoli e, se si presta attenzione alla stratigrafia naturale

della duna, si possono facilmente distinguere frammenti di

bucchero e di terrecotte etrusche e romane.

La Villa Romana di Marina di Palo...

Continuando

verso l'abitato moderno giungiamo, dopo aver superato un bunker

della IIa Guerra Mondiale,sulla spiaggia di Marina di Palo

dove si possono ammirare i resti di un monumento funebre (molto

probabilmente appartenuto alla famiglia degli Erenni), di

edifici forse relativi ad una grande piscina e, poco più

distante, gli ambienti di una splendida villa romana.

|

La

spiaggia di Palo

|

| |

E'

la villa romana di Marina di Palo. I suoi resti furono

già notati dall'archeologo Luigi Tocco nel 1867. Gli

ambienti superstiti di questa grande villa marittima si snodano

lungo tutta la zona litoranea che va dal bosco di Palo al

fosso sanguinara. Oltre alle strutture relative ad una zona

termale e residenziale presenti in Piazza della Rugiada e

alla già citata vasca ovale sul lungo mare, si possono

ancora distinguere una grande cisterna a due navate (in via

Albatros), alcune vasche ed altre strutture in muratura oggi

sommerse dal mare.

Proprio

nel centro di Ladispoli, tra via Nervi e via Rapallo, accanto

alla scuola elementare "Don Giovanni Bosco" si possono

incontrare altre testimonianze archeologiche dell'epoca imperiale

romana.

|

...E

Quella della Grottaccia

Conosciuta

con il nome di "Grottaccia" (per la presenza di un

cryptoportico dalla volta a botte, utilizzato, durante la guerra,

come abitazione) è probabilmente una grande villa rustica

della quale sono state rilevate solo alcune strutture; oltre

alla scala di accesso al cryptoportico, sono infatti riconoscibili,

alcuni ambienti relativi alla parte produttiva: un frantoio

(dal quale forse proveniva la macina poggiata poco distante)

ed un doliarium (dove venivano conservati i grandi dolia

contenenti derrate alimentari).

|

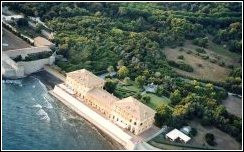

Veduta aerea di una zona della "Villa di Pompeo"

|

Il

cryptoportico della "Villa di Pompeo"

Il

cryptoportico della "Villa di Pompeo" |

La

Villa di Pompeo

E adesso è ora di spostarci un po' e raggiungere Marina

di San Nicola !

Partendo dal limite sud di San Nicola, tra il fosso Cupino e

la spiaggia, incontriamo i resti dell'immensa villa marittima

di "Pompeo".

Dei

cinque ettari di estensione della villa, solo una piccola parte

è oggi valorizzata, è la zona accanto a piazza

delle Muse dalla quale si accede, per mezzo di un corridoio

in opera reticolata ad un grande cryptoportico che corre lungo

la spiaggia. Sulla sommità del cryptoportico si intuisce

la presenza di un grande giardino circondato da un corridoio

coperto che conserva ancora tracce di un colonnato e di pavimenti

musivi. Altri ambienti, scoperti recentemente, proprio lungo

il Fosso Cupino, fanno pensare ad una lunga darsena, sullo stesso

corso d'acqua (che nei secoli ha diminuito la portata ), circondata

da due lunghi portici. Andando, lungo la spiaggia, in direzione

Palo, incontriamo nuovi ambienti che si snodano verso l'interno

di San Nicola, una serie di stanze, forse relative ad ambienti

di servizio della villa, sono le uniche strutture fino ad oggi

scavate. |

La

Posta Vecchia

Un discorso a parte lo merita la Posta Vecchia, splendido edificio

che racchiude in sè diversi secoli di storia; è,

infatti, una stazione di posta seicentesca, circondata da un

bellissimo giardino all'italiana per tre lati e per il quarto

dal mare che ne lambisce le fondamenta costruita sui resti di

una magnifica villa romana.

Nei

sotterranei dello stupendo palazzo, oggi sede di un lussuoso

albergo, durante gli scavi di riconsolidamento eseguiti nel

1966, vennero alla luce i resti di alcuni ambienti di una villa

romana. Ambienti dominici, che si snodano intorno ad

un giardino con una vasca al centro, circondato da un corridoio

porticato, decorati con stupendi marmi policromi e pavimenti

musivi dai motivi floreali. |

L'edificio

seicentesco della "Posta Vecchia"

L'edificio

seicentesco della "Posta Vecchia" |

Veduta

del Castello Odescalchi e della "Posta Vecchia"

Veduta

del Castello Odescalchi e della "Posta Vecchia" |

Allestito

in una di queste stanze vi è un piccolo antiquarium

voluto dall'allora propietario Paul Getty, dove sono conservati

alcuni reperti venuti alla luce durante gli scavi. Sono stoviglie

in ceramica sigillata italica ed africana, anfore vinarie

che vanno dal I° al V° secolo d.C., strumenti per il

trucco, varie tipologie di marmo provenienti da Egitto, Nubia,

Grecia, Italia ed alcune interessanti iscrizioni che attestano

la proprietà imperiale della villa. Nei giardini della

Posta Vecchia possiamo ammirare altre strutture antiche; un

cortile esterno con tracce di marmo alle pareti costruito sopra

un'enorme cisterna per la raccolta delle acque piovane, altri

ambienti di servizio tra cui un lungo corridoio ed alcune stanzette

aperte lungo un altro camminamento. In un'altra zona del giardino,

sotto una copertura in legno, durante lo scasso per una piscina,

sono venuti alla luce i resti di una piccola domus romana

con l'atrio ed alcune stanze che da esso si dipartivano. E'

questa la più antica casa di Ladispoli, forse appartenuta

all'antico abitato di Alsium. |

Il

Castello Odescalchi

Con un salto temporale di alcuni secoli giungiamo al 1132, quando

truppe genovesi occuparono una Turris de Pulvereio nei

pressi di Palo. Allora l'unico edificio rilevante era, appunto,

una torre di guardia, che, insieme ad altre torri "sorelle",

fu posta a difesa del litorale dalle incursioni nemiche.

Il

Castello, che nei secoli è stato luogo di residenza di

importanti personaggi (tra i quali Francesco Orsini, Papa Alessandro

VI, Felice Orsinidella Rovere, il Cardinal Alessandro Farnese,

Papa Sisto V, i Cardinali Flavio e Virgilio Orsini, Livio Odescalchi,

Papa Innocenzo XII, il Duca Grillo di Genova), venne edificato

nell XIV secolo dalla famiglia Orsini ed è ora proprietà

degli Odescalchi. Intorno ad esso sorse il borgo di Palo dal

quale venivano i primi abitanti di Ladispoli. |

Il

Castello Odescalchi

Il

Castello Odescalchi |

Due

immagini di Torre Flavia

Due

immagini di Torre Flavia

|

Torre

Flavia

Allo stesso tempo il monumento più noto e quello più

bisognoso di un intervento di restauro , Torre Flavia, è,

da sempre il simbolo della città. Ridotta a poco più

che un rudere dai bombardamenti della II° Guerra Mondiale,

la torre di avvistamento, che fu costruita nel medioevo su strutture

di epoca romana, porta il nome del Cardinale Flavio Orsini che

nel XVI secolo la fece completamente ristrutturare.

Torre

Flavia, che all'epoca era sulla terra ferma, faceva parte di

un sistema di torri di avvistamento che si stende su tutto il

litorale e di cui fanno parte le torri del Castello di Palo,

la Torre Saracena di santa Severa, la torre del Castello Odescalchi

di S. Marinella; venne utilizzata come torre di avvistamento

fino agli inizi del XIX secolo quando era ancora armata con

due cannoni di calibro 12 e 13 e 3 fucili con baionette. La

base della torre (a pianta quadrata ) è a scarpiera sormontata

dalla porta di ingresso; all'interno vi erano due piani collegati

da una scala in muratura; sulla sommità, tra quattro

torrette angolari a prova di proiettile, c'era il terrazzo con

una fornacella per i segnali.

Nei

pressi della torre sono visibili, con la bassa marea, i resti

di muri romani, molto probabilmente, appartenuti ad una villa

oramai sommersa dall'acqua.

|

Piane

di Vaccina

La necropoli e la cisterna romana:

Nel nuovo quartiere residenziale del "Miami", su di

una piccola collina che domina la valle sul fosso "Vaccina",

tra via Luisiana e via Florida, si conservano le strutture di

una grande cisterna romana, forse appartenuta ad una villa rustica,

in opera mista con contrafforti esterni. Nei pressi della cisterna

sono stati trovati altri ambienti relativi ad un torcularium

e, durante gli scavi di recupero del 1983, sono venute alla

luce interessanti sepolture barbariche, databili al V secolo

d.C., probabilmente appartenute a popolazioni germaniche (forse

gli Ostrogoti del Re Teodorico) insediatisi nella Villa romana.

|

|

| |

Di

notevole interesse è una di queste tombe a cappuccina,

appartenuta ad una giovane donna sepolta con un anello d'oro

e due fibule (spille) d'argento dorato a forma di cicala.

A

valle della cisterna, sul fosso Vaccina, sono presenti i resti

del ponte romano denominato dell'incastro, ed i resti di una

pavimentazione stradale romana.

Oltre

l'Aurelia, sul rilievo di origine calcarea che sovrasta il

fosso Vaccina, si trovano i resti di una necropoli etrusca

con circa 60 tombe a camera databili VII - VI secolo a.C..

La necropoli faceva parte di un insediamento etrusco, controllato

dalla citta di Caere da collocarsi nei dintorni, se non alla

foce, del caeretanus amnis, l'attuale fosso vaccina. Sui resti

della necropoli sorse, in epoca romana una villa provvista

di un piccolo impianto termale i cui resti sono tuttora visibili.

|

Monteroni:

Necropoli e Castellaccio

Lungo

l'antico tracciato della via Aurelia,in località Monteroni

(nome che deriva proprio dalla presenza di alcuni tumuli)

sorge una grande necropoli etrusca ( oramai completamente

perduta per la presenza di cave di tufo che, negli anni la

hanno devastata) sviluppatasi tra il VI ed il V secolo a.C.

e, molto probabilmente relativa alla città di Alsium.

Con il periodo romano la necropoli continuò ad essere

utilizzata, soprattutto in alcuni settori lungo la via consolare,

con la costruzione di tombe a cappuccina e monumenti funerari.

Gli scavi effettuati nel 1839, finanziati dalla Duchessa di

Sermoneta, portarono alla scoperta di diverse tombe orientalizzanti.

|

|

| |

Fresco

di restauro, proprio sull'antica via Aurelia, fa bella mostra

di se, lo splendido edificio del "Castellaccio". La

struttura, fortificata da quattro torri angolari provviste di

merlatura, venne edificata nel XIV secolo, appartenuta, nel

XV secolo alla Basilica di san Pietro, fu ristrutturata diverse

volte e svolse per secoli la funzione di stazione di sosta,

rappresentando un sicuro punto di riferimento per i pellegrini,

i corrieri ed i viaggiatori che si trovavano a passare per l'Aurelia

ed avevano bisogno di rifocillarsi, di dormire o di cambiare

i cavalli. |

| Nel

Castellaccio di Monteroni durante i secoli vi hanno soggiornato

alcuni personaggi famosi tra i quali spiccano il poeta Giuseppe

Gioacchino Belli, che vi fu arrestato perchè privo di

documenti (e che raccontò l'accaduto nella poesia "Er

Passaporto", San Paolo delle Croce (fondatore dell'ordine

dei Padri Passionisti), Pascarella, altro poeta romano (che

lo mensiona nella sua storia d'Italia in versi)l'architetto

Luigi Canina (autore di studi su tutto il territorio), e, molto

probabilmente, il famoso viaggiatore romantico inglese George

Dennis. |

|

| |

Statua "Ad Turres"

Dove il Comune di Ladispoli incontra il Comune di Fiumicino,

nei pressi del bivio per Ceri (un tempo importantissimo nodo

stradale che conduceva a Caere ed alla via Clodia), vi era,

fino all'ultima guerra, una piccola fortezza detta Castrum

Statua. L'edificio è scomparso sotto i bombardamenti,

ed ora rimangono solo alcune strutture relative ad esso, sul

cucuzzolo che domina la via Aurelia, un ponte romano sul fosso

Cupino ed un monumento funebre (sempre di epoca romana). Durante

i lavori di ampliamento della strada, negli anni '90, furono

rinvenuti il tracciato antico dell'Aurelia ed i resti di una

splendida villa romana con interessanti pavimenti musivi (oggi

conservati nella necropoli di Cerveteri); ultimamente, in occasione

degli scavi per la costruzione di uno svincolo stradale, altri

ambienti relativi alla villa, sono tornati alla luce. |

|

|

L'oasi WWF del Bosco di Palo

L'oasi

di Palo nasce nel 1980, grazie ad un accordo tra il WWF ed i

propietari dell'area, i Principi Odescalchi. Proprio grazie

alla proprietà privata, quest'area ha mantenuto integro il suo

valore naturale: uno degli ultimi boschi planiziali umidi rimasti

sulla costa, una volta esteso lungo tutto il Mar Tirreno. Roverelle,

cerri, lecci ma anche aceri minori, ornielli, ciavardelli sono

gli alberi che si presentano a coloro che vogliono entrare in

quest'ambiente chiamato una volta "selva", impenetrabile,

pericoloso ma, al tempo stesso, affascinante. |

Il

Bosco di Palo

Il

Bosco di Palo |

Ancora

un'immagine del Bosco di Palo

Ancora

un'immagine del Bosco di Palo |

Per

molto tempo utilizzata come riserva di caccia, quando i pontefici

quali Leone X usavano, al suo interno, uccidere caprioli e daini,

l'oasi, oggigiorno, rimane l'unica "riserva" dove

volpi, istrici,tassi, ma anche puzzole, ricci e faine, possono

trovare rifugio. Ma l'oasi di Palo è anche il luogo dove molti

uccelli possono fare sosta lungo le loro rotte migratorie o

fermarsi per nidificare. Usignoli, rigoli, cinciallegre e codibugnoli,

infatti, costruiscono i loro nidi tra il fogliame delle querce,

mentre assioli, allocchi e barbagianni di notte si muovono per

catturare prede per i loro piccoli. L'oasi è aperta al pubblico

tutte le domeniche da ottobre a maggio, con visite guidate alle

ore 10.00 e alle ore 14.00 senza prenotazioni e, durante la

settimana, per gruppi e scolaresche su prenotazione al numero

Tel/Fax 06/9911641. |

L'oasi WWF della Palude di Torre Flavia

L'attuale area di Torre Flavia rappresenta l'ultimo tassello

temporaneamente umido che faceva parte della più ampia palude

di Campo di Mare estesa, fino ai primi anni '60 per alcune decine

di ettari. Oggigiorno il territorio si presenta come un susseguirsi

di piccole depressioni che stagionalmente si riempiono d'acqua,

grazie all'affioramento della falda costiera sottostante,

all'apporto delle acque dolci dell'entroterra e delle piogge

invernali. |

La

palude di Torre Flavia

La

palude di Torre Flavia

|

La

spiaggia difronte la palude di Torre Flavia

La

spiaggia difronte la palude di Torre Flavia |

Il

variare della salinità dell'acqua ha generato una vegetazione

tipica delle zone salmastre, come la salicornia, simbolo dell'oasi,

l'orzo marittimo ed il limonio. L'area più interna, allagata

per buona parte dell'anno e, con acqua meno salmastra, è coperta

dalla cannuccia di palude, dal giglio d'acqua e da varie specie

di tifa. La fauna trova la sua massima espressione negli uccelli,

che qui trovano l'ambiente ideale sia per lo svernamento che

per la sosta durante le migrazioni. Nell'area maggiormente allagata

troviamo sia gli aironi (cenerino, bianco maggiore, rosso) che

le anatre tuffatrici (tuffetto e svasso) e di superficie (germano

reale, mestolone). Sui prati salmastri troveremo, invece, piccoli

trampolieri, come il fratino o il corriere piccolo e, soprattutto,

il cavaliere d'Italia, splendido limicolo dalle lunghe zampe

rosse. |

|