| |

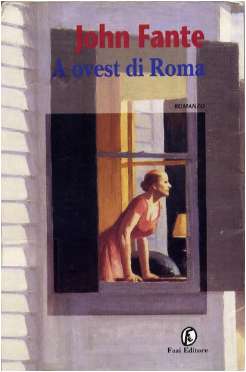

A Ovest

di Roma

1986 - Fazi editore |

Quattro

figli (più o meno ribelli e scansafatiche) dediti all'erba

e alla musica di Frank Zappa, una moglie stanca e annoiata,

una gloriosa casa a forma di ipsilon sulla costa dell'oceano:

la vita di Henry Molise, scrittore cinquantenne in crisi di

ispirazione sembrerebbe destinata a una quotidianità

prevedibile fatta di litigi e rappacificazioni domestiche, libri

malriusciti e sbornie solenni. Quattro

figli (più o meno ribelli e scansafatiche) dediti all'erba

e alla musica di Frank Zappa, una moglie stanca e annoiata,

una gloriosa casa a forma di ipsilon sulla costa dell'oceano:

la vita di Henry Molise, scrittore cinquantenne in crisi di

ispirazione sembrerebbe destinata a una quotidianità

prevedibile fatta di litigi e rappacificazioni domestiche, libri

malriusciti e sbornie solenni.

Ma durante una sera di pioggia qualcosa di imprevisto accade,

un altro elemento si aggiunge di forza alla sua sgangherata

famiglia a turbarne il già traballante equilibrio: a

un gigantesco cane akita, ottuso e testardo (e irrimediabilmente,

profondamente frocio). E non c’è nulla da fare:

Stupido, questo il suo nome, non se ne vorrà andare,

innescherà anzi un'incredibile serie di meccanismi a

catena fino a portare il povero Molise sull'orlo di un tragicomico

disastro.

Questo l'antefatto narrativo dell'esilarante “Il mio cane

Stupido”, cinico, impietoso, ironico, drammatico, grottesco

autoritratto di un John Fante ormai alle soglie della piena

maturità, tardo e imprevedibile capolavoro di uno dei

più grandi scrittori americani del Novecento.

Mai come in questo romanzo breve la scrittura di Fante (uno

che non ha certo paura delle emozioni, come diceva di lui Charles

Bukowski) si è mostrata così tesa

e tagliente, mai la sua penna ha trovato un'uguale forza comica

e corrosiva. Oltre a Il mio cane Stupido, A ovest di Roma comprende

anche il racconto L'orgia. Qui la prospettiva si ribalta: la

voce narrante appartiene a un bambino, la storia è quella

di un intenso rapporto di odio e amore tra padre e figlio.

E se Il mio cane Stupido rappresenta davvero un atto di resa

(una resa, appunto, comica e disperata) di fronte alla bellezza

e all'insensatezza del mondo, L'orgia narra della fine brutale

di un'infanzia, di un sogno infranto.

***

Il mio cane Stupido

l'inizio...

Era

gennaio, faceva freddo, era buffo e pioveva, ero stanco e mi

sentivo malissimo, i tergicristalli non funzionavano, avevo

i postumi di una lunga serata passata a bere e a parlare con

un regista milionario che voleva farmi scrivere un film sui

Tate Murders tipo Bonny & Clyde, pieno di brio e stile.

Nessun accenno ai soldi. «Saremo soci, al cinquanta per

cento». Era la terza offerta del genere che ricevevo in

sei mesi, segno molto scoraggiante dei tempi.

Procedevo a fatica sulla Coast Highway a quindici miglia l'ora,

con la testa fuori dal finestrino, la faccia gocciolante, gli

occhi che si sforzavano di seguire la linea bianca, il tettino

di vinile della mia Porsche del 1967 (quattro rate ancora da

pagare, la società finanziaria che premeva) quasi strappato

via dalla pioggia sferzante, quando finalmente raggiunsi l'uscita

per l'oceano.

Vivevamo su Point Drupe, una lingua di terra che si spingeva

nel mare come una tetta in un film porno, era la Punta più

a nord dell'insenatura che forma la baia di Santa Monica. Point

Dume è una comunità senza lampioni, un caotico

agglomerato suburbano così intersecato da strade piene

di curve e senza sfondo che dopo averci vissuto per venti anni

mi ci perdevo ancora se c’era la nebbia o se pioveva,

finendo spesso a vagare per strade che poi erano solo a un paio

di isolati da casa mia.

E come mi aspettavo che sarebbe accaduto in quella notte tempestosa,

girai per Bonsall invece che per Fernhill e cominciai il lento,

vano tentativo di cercare la mia casa, sapendo bene che, se

non fossi rimasto a secco di benzina, sarei tornato un'altra

volta sulla Coast Highway, alla cupa luce della cabina alla

fermata dell'autobus, da dove avrei telefonato ad Harriet per

chiederle di venire a mostrarmi la via di casa.

Dopo dieci minuti lei apparve sulla collina, i fari della familiare

perforavano la bufera, e piantandomeli contro parcheggio accanto

alla cabina. Suonò il clacson, saltò giù

dalla macchina e, con addosso un impermeabile bianco, mi corse

incontro. Aveva gli occhi spalancati dalla preoccupazione.

- Ti servirà -.

Tirò fuori da sotto l'impermeabile la mia calibro 22

e me la avvicinò attraverso il finestrino. - C’è

qualcosa di terribile in giardino -.

- Cosa? -.

- Lo sa Dio -.

Non volevo quella dannata pistola. Non la volevo prendere. Lei

batté il piede in terra.

- Prendila, Henry! Potrebbe salvarti la vita. Me la sbatté

sotto il naso -.

- Ma che diavolo è? -.

- Credo che sia un orso -.

- Dove? -.

- Sul prato. Sotto la finestra di cucina -. - Forse è

uno dei ragazzi -.

- Con una pelliccia? -.

- Ma di che genere? -.

- D'orso -.

- Forse è morto -.

- Respira -.

Provai a renderle la pistola. - Stammi a sentire, non ho la

minima intenzione di sparare a un orso addormentato con una

calibro 22! Lo sveglierei e basta. Vado a chiamare lo sceriffo

-.

Aprii la portiera, ma lei la richiuse.

- No. Prima guardalo. Forse non è nulla. Forse è

solo un asino -.

- Oh, merda. Ora è diventato un asino. Ha delle grandi

orecchie?-.

- Non ci ho fatto caso -.

Sospirai e misi in moto. Lei corse alla familiare e la riportò

sulla strada. Non c’era nessuna linea bianca, quindi rimasi

vicino alle luci posteriori mentre la macchina procedeva lentamente

sotto cascate di pioggia.

La nostra casa era su un acro di terra a cento metri dalla scogliera

e dal fragoroso oceano sottostante. Era un rancho a forma di

ipsilon circondato da un muro di cemento che racchiudeva completamente

il terreno. Lungo il muro crescevano centocinquanta alti pini,

era quasi come vivere in una foresta, e tutto l'insieme sembrava

proprio quello che non era - la residenza di uno scrittore di

successo.

Ma era stato tutto pagato, fino all'ultimo rubinetto, e io avevo

un fortissimo desiderio di mollarlo e di andarmene dal paese.

Sul mio cadavere, mi sfidava sempre Harriet, e mi divertivo

spesso con tristi fantasticherie di lei stesa in una pozza di

sangue sul pavimento di cucina mentre io scavavo una fossa nel

recinto per il bestiame, poi prendevo un volo Alitalia per Roma

con settantamila dollari nella tasca dei jeans per cominciare

una nuova vita a piazza Navona, con una brunetta, per cambiare.

Ma era buona, la mia Harriet, aveva resistito venticinque anni

accanto a me e mi aveva dato tre figli e una figlia, ognuno

dei quali, o tutti e quattro, avrei senza rimpianti scambiato

per una nuova Porsche, o anche per una MG GT '70.

***

frammenti...

Otto

Stupido non ci creava nessun problema. Non andava mai a zonzo

nonostante i due cancelli fossero lasciati aperti, e non era

difficile tenerlo fuori di casa. Preferiva stare all'aperto,

gli piaceva dormire sul prato sia che piovesse o no, e solo

di rado usava la cuccia che gli avevamo messo in garage.

Era un animale che amava il freddo, scoppiava di energia quando

sentiva tuonare e la temperatura si abbassava. Se saliva sopra

i trentacinque gradi si riparava nell'edera o lotto un albero.

Feci uno sforzo poco convinto per cercare il suo padrone, ma

fu piuttosto un gesto per mettere in pace la mia coscienza la

decisione di pubblicare un annuncio sul piccolo giornale locale,

in cui dicevo di aver trovato un grande cane di sesso maschile

e domandavo al proprietario di farsi vivo. Evitai di proposito

il gigantesco - L.A.Times -, che copriva ogni città e

strada del sud ovest. Dopo aver lasciato l'annuncio per una

settimana lo cancellai, registrai Stupido all'anagrafe canina

e lo feci vaccinare contro rabbia e cimurro.

Il funzionario che lo registrò scrisse che era un akita

puro. Il veterinario Oxnard che fece le iniezioni riteneva che

fosse un incrocio fra un cane da slitta e un akita, il suo assistente

invece sosteneva che fosse mezzo chow e mezzo akita.

La mia idea era che si trattasse di un akita puro, perché

ero andato a una mostra e ne avevo visti altri così -

con gli occhi obliqui, le zampe palmate e la coda piumata proprie

della razza. Stupido era esattamente come gli akita della mostra.

Era senz'altro uno straniero, con i problemi di adattamento

di ogni straniero in un quartiere altolocato, guardato dall'alto

in basso da tutti i cani anglosassoni e odiato dalle razze germaniche.

Gli andava meglio con i bastardi, ma provava a saltare addosso

a ogni maschio senza eccezione. Detestava le femmine, e se erano

in calore gli dava contro senza pietà. Aveva atterrito

Gracie della signora Epstein. Dopo quel primo incontro non rividi

mai più Gracie, per quanto la sentissi abbaiare da dietro

casa sua. Naturalmente gli Epstein smisero di parlarci, e ci

evitavamo mentre spingevamo i carrelli lungo i corridoi del

supermarket.

I cani scorrazzavano liberi per Point Dume, e quando un gruppo

turbolento di maschi passò davanti a casa nostra inseguendo

una femmina in calore, Stupido uscì a passo di carica

fuori dal giardino, disperse i maschi ed ebbe la cagna per se.

Lei rimase ad aspettarlo con invitante civetteria, mentre lui

le correva incontro. E ricevette il colpo peggiore della sua

vita perché lui l'atterrò e gliele suonò

senza misericordia fino a quando lei scappò disperata.

Avevo due teorie sul disadattamento di Stupido. La prima, che

quando era stato un cucciolo piagnucoloso aveva fatto parte

di una grande nidiata con altri nove o dieci fratelli e sorelle,

tutti più vigorosi di lui, e quindi al momento di mangiare

non gli rimaneva neanche una tetta libera alla quale attaccarsi.

E solo quando gli altri si erano saziati riusciva a trovare

una fonte accessibile, ma a quel punto sua madre era asciutta,

o stufa, e lo scansava.

Stupido risentiva ancora amaramente del trattamento ricevuto,

e col passare del tempo, in particolare durante la pubertà,

aveva ripensato al fatto che sua madre l'aveva respinto ed era

arrivato a odiare tutte le donne.

Oppure che, avendo raggiunto la maturità senza suggerimenti

da parte dei genitori, aveva combinato un disastro al primo

tentativo di coito. Lei avrebbe potuto essere un alano insensibile,

o qualche cagna rude che non solo lo aveva scacciato, ma lo

aveva anche umiliato.

In più c’era la questione delle origini. Convinto

come ero che venisse dal Giappone, avrei potuto essermi sbagliato

nel giudicarlo un akita puro. C’era forse qualche possibilità

che sua madre fosse un pastore tedesco. Se fosse stato così,

lo scontro fra la cultura orientale e quella teutonica avrebbe

potuto generare incredibili complicazioni genetiche. La belligeranza

tedesca combinata alla furbizia orientale rappresentava una

fusione imprevedibile, come benzina e sakè. Questi elementi

avrebbero potuto restate immobili per un po' di tempo, ma prima

o poi una deflagrazione era inevitabile.

La strada che conduce al cuore di un cane è la stessa

che porta a quello di un uomo: in due settimane Stupido riconobbe

in me la persona da cui dipendeva per il cibo, e fu mio.

Avevo bisogno di un cane. Semplificava il circolo della mia

vita. Era là, nel giardino, vivo e amichevole, prendeva

il posto degli altri cani che erano morti sullo stesso terreno

dove lui vagabondava. Riuscivo a capirlo - i miei amici cani,

vivi e morti, riuniti nella stessa terra. Aveva senso. Mio padre

e mia madre giacevano in un cimitero a nord e io ero vivo a

Point Dume, camminavo sulla stessa crosta terrestre della California

che teneva anche loro. Capivo anche quello.

Se uscivo la notte con la mia pipa e spostavo il mio sguardo

da Stupido alle stelle, vedevo una connessione. Quel cane mi

piaceva. Quando ero ragazzo in Colorado mi sedevo con il mio

cane e guardavo quelle stesse stelle.

Era l'infanzia che tornava, mi riportava le pagine del catechismo.

Chi è Dio? Dio è il creatore del cielo e della

terra e di tutte le cose. Dio è ovunque? Dio è

ovunque. Dio ci vede? Dio ci vede e vigila su di noi. perché

Dio ci ha fatti? Dio ci ha fatti per conoscerlo e amarlo in

questo mondo e per essere felici con lui nel prossimo.

Mi sedevo con Stupido sull'erba e ci credevo, a ogni parola.

Alle volte quando ero seduto lui si alzava, mi metteva le zampe

sulle spalle e cercava di scoparmi. Mi amava. Come altro avrebbe

potuto esprimerlo? Con una poesia, con delle rose? Lo colpivo

con un gomito, e ciò bastava. Anche Rocco mi aveva amato,

e l'aveva espresso mangiando le mie scarpe o facendo a pezzi

qualcosa di mio, una camicia, un paio di calzini, il mio cappello,

o, tristemente, le impugnature delle mie mazze da golf. Ma Rocco

era un tipo disinvolto che amava le cagne, mentre Stupido aveva

questo problema con le femmine, che me lo rendeva più

caro.

Lui mi faceva bene. Dopo un mese dal suo arrivo iniziai un romanzo.

Niente di strano. Cominciavo romanzi tutti i momenti, riempiendo

il tempo fra le sceneggiature che dovevo scrivere. Ma si esaurivano

per mancanza di fiducia e di disciplina, e li abbandonavo con

un senso di sollievo.

Scrivere sceneggiature era più facile ed era più

remunerativo, una maniera di scribacchiare unidimensionale,

che richiede all'autore solo di tenere in movimento i personaggi.

La formula era sempre la stessa: botte e sesso. Quando avevi

finito la davi a Belle persone che la facevano a brandelli per

ridurla a film.

Ma quando cominciavi un romanzo la responsabilità era

spaventosa. Là non eri più solo lo scrittore,

ma la star e tutti i personaggi, il regista, il produttore e

il cameraman. Se la tua sceneggiatura non andava c’erano

moltissime persone a cui darne la colpa, dal regista in giù.

Ma se il tuo romanzo era un fiasco, soffrivi da solo.

Avevo scritto quindicimila parole del mio romanzo, non c’erano

sintomi del collasso, quando mi tornò l'antica smania

di abbandonare la famiglia. Le pagine volavano, e io avevo voglia

di stare da solo. Pensai a Roma, naturalmente, e mi baloccai

persino con l'idea di portare Harriet con me. Per andarci avremmo

prima di tutto dovuto vendere la proprietà di Point Dume,

impossibile finché avevamo i ragazzi sulle spalle. E

quanto al cane, non credo che avrebbe amato Roma, dove tutti

i cani, al guinzaglio per legge, devono anche portare la museruola.

Comunque non avevo mai immaginato Stupido con me a Roma. Mi

serviva solo fino a quando non avessi potato fare la mia mossa.

Con i ragazzi via e la casa venduta, sarei stato ricco e libero.

Più facevo piani e sognavo, meno Harriet entrava nel

mio progetto. Dopo tutto non credevo che Roma le sarebbe piaciuta.

Separata dagli amici, isolata dalla barriera della lingua e

culturalmente aliena, avrebbe potuto trovarla insopportabile.

Inoltre non provava più alcun affetto particolare per

le cose italiane. Decisi che l'unica soluzione era di affittarle

un appartamento a Santa Monica, allora sarei potuto partire

per piazza Navona e tuffarmi nella nuova vita.

***

la

fine..

Il

recinto per gli animali era sulla metà a nord del mio

acro di terreno, dietro a una siepe d'edera che divideva la

proprietà. Era piccolo, attaccato a un capanno dove Tina

nel suo periodo equestre aveva tenuto un paio di cavalcature.

Volevo fare una sorpresa ad Harriet. Sapevo che il ritorno del

cane l'avrebbe fatta felice e contenta, e quanto al maiale,

bene, almeno non era un altro bull terrier. Inoltre ad Harriet

i maiali piacevano. Ce n'erano stati molti nella sua infanzia,

nella fattoria vicino a Sacramento dove era cresciuta. Più

silenziosamente che potei, passai con la familiare attraverso

l'apertura della siepe e feci retromarcia fino al cancello del

recinto.

La mia idea era di presentare ad Harriet una scena rustica e

idilliaca, il cane e il maiale giocosi sulla terra pulita e

nuda del recinto, ma questo era ridotto male perché nessuno

se ne era mai occupato, era pieno di erbacce e disseminato da

buchi di tartarughe. Non essendo un patito di sterpaglie, rimandai

la pulizia.

Con un. paio di tavole costruii una rampa per far scendere Maria

della macchina. E lei affrontò la discesa senza timore,

scivolando nel recinto sul sedere. Stupido la raggiunse in un

balzo e io chiusi il cancello. Annusando e grugnendo dal piacere,

il maiale fece una rapida ispezione della sua nuova casa, correva

sulle erbacce con piccoli passi veloci. Poi si mise a lavorarci

sopra, strappandole alla radice. Stupido fece un paio di tentativi

e subito perse interesse. Misi un catino sotto la pompa e lo

riempii d'acqua. Andarono a bere l'uno accanto all'altra.

Il maiale sorridente non mi levò mai gli occhi di dosso,

e io sentii che saremmo andati molto d'accordo. Appollaiato

sul recinto, guardavo il suo muso che scavava un solco fra i

monticelli delle tartarughe e il suo dorso rotondo luccicava

come una perla enorme alla luce del sole. Emanava confortanti

vibrazioni borghesi di stabilità e di fede nello spirito

santo. Era di nuovo mia madre. Con il grugno incrostato di terra,

si allungò con indolenza sulla terra calda. Stupido si

lasciò cadere accanto a lei e le lavò il muso.

Non l'avevo mai visto cosìi contento. I suoi problemi

erano svaniti. Ora c’era dolcezza nella sua espressione.

La cupa tristezza se ne era andata.

- Henry? -.

Detti uno sguardo ad Harriet che mi stava osservando dalla siepe.

Le feci cenno di avvicinarsi. Esitava. - Cos'è?-.

Le feci un altro cenno.

Sembrava a disagio mentre si avvicinava al recinto attraverso

le erbacce intorno alla macchina. Il maiale e il cane erano

stesi l'uno accanto all'altro, e le mammelle del maiale pendevano

come palloni sgonfi. Quando Harriet li vide, qualcosa le si

ruppe dentro. Sentii che stava andando in pezzi. I suoi occhi

si spostarono dal recinto e si posarono su di me. Erano pieni

di confusione, pietà e disperazione. Senza dire nulla,

si girò e tornò verso casa.

Rimasi seduto eretto e la guardavo allontanarsi da me, sempre

di più, camminava senza voltarsi, oltrepassò la

siepe, il garage, entrò attraverso la porta di servizio

nelle profondità della grande casa solitaria.

Guardai oltre la casa, verso l'orizzonte della baia blu. Scintillando

nella luce del sole, un 747 ronzava remoto mentre faceva un

ampio giro sul mare e ripiegava sulla terraferma, dirigendosi

verso Chicago, New York o forse Roma. Il mio sguardo cadde sul

tetto bianco della casa fatta a ipsilon, sulle tende di organza

alle finestre di Tina, sui rami del grande albero che sosteneva

ancora i resti di una casa di legno che Dominic aveva costruito

da ragazzo, poi i miei occhi si spostarono sul parafango arrugginito

della macchina di Denny che sporgeva dal garage e sulla malridotta

rete da basket di Jamie.

E piansi.

. |

|

![]()

![]()