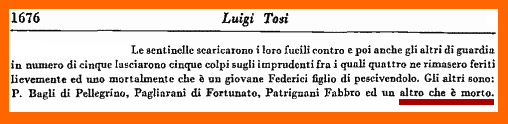

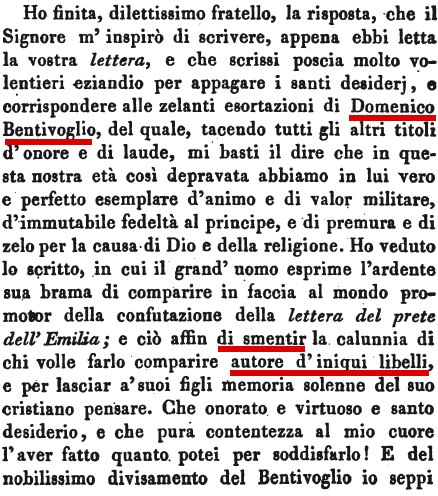

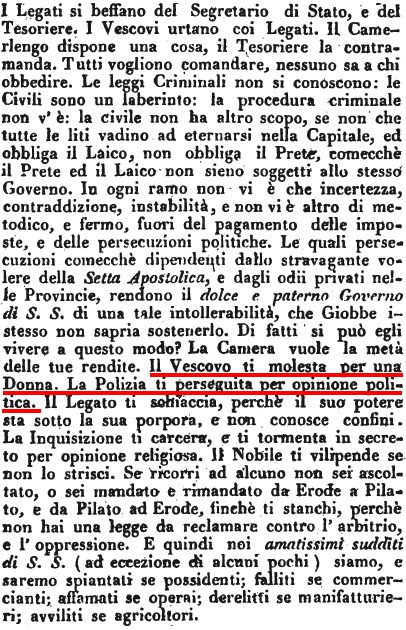

Rimini 150. In poche parole 21. Antefatti dimenticati del 1831. Analisi Rimini prima dell'Unità d'Italia. Delitti politici, contadini violenti, preti conniventi, un vescovo pacificatore. Aggiornamento del 15.06.2011 Il quadro della vita politica di Rimini nella lunga vigilia che prelude al 1861, non è sempre stato offerto ai lettori con le necessarie lucidità e completezza. Riepiloghiamo i fatti partendo da pagine già pubblicate sul web in "Rimini 150. In poche parole": 13. Delitti politici 18. Antefatti criminali 19. Antefatti dimenticati del 1831 20. Antefatti religiosi del 1831 22. 1831, rivoluzione nelle idee 23. Il vescovo Zollio e la rivoluzione del 1831 24. 1936, si pensa al 1831. Undici delitti politici sono commessi in città tra 1847 e 1859: Massimiliano Pedrizzi mercante di cereali (1847); il figlio del notaio Giacomo Borghesi, un cappellaio, l'avv. Mario Fabbri, ed il falegname Tamagnini colpito per sbaglio al posto di Michele Barbieri fervente sostenitore del papa (1848); il presunto autore dell'uccisione del cappellaio, e don Giuseppe Morri molto caldo contro i liberali (1849); il caldo papalino dottor Raffaele Dionigi Borghesi (1850); il vicesegretario del Comune Antonio Clini che si occupava molto di politica (1854); il francese Vittorio Tisserand sposo della contessina e commerciante Mariuccia Ricciardelli (1856); il cappellaio Terenzo (1859). Tisserand, cancelliere del vice consolato di Francia a Rimini, ha aderito alla Giovine Italia e predicato idee rivoluzionarie pure ai lavoratori delle sue imprese: fornaci, distillerie e vigneti. Fu vicepresidente del Circolo Popolare capeggiato da Enrico Serpieri, che ha propagandato l'opposizione al governo pontificio. Nel 1849, sotto la Repubblica romana, è stato eletto consigliere comunale con 288 voti su 372 elettori. Nicola Nagli, ucciso nel 1864, ne ha avuti 239. In tutta la nostra regione ai tripudi attorno agli alberi della libertà, ha scritto U. Marcelli, allora si alternano attentati fratricidi fra rivoluzionari e reazionari. [Vedi "Delitti politici"] A proposito di Nicola Nagli, va detto che la sua uccisione (1864) suscita vasta eco]. Gli amici lo ricordano come operaio instancabile, padre di famiglia accurato, patriota animoso, indefesso, integro che per 40 anni ha sfidato ogni tempesta della tirannia a riscatto della comune madre Italia. Il sottoprefetto Viani scrive: "Il vile assassino sente in oggi che non sono più i tempi che il Governo reggevasi coll'immoralità, e la Giustizia poggiava sulla corruzione e la debolezza". Alla Società di Mutuo Soccorso, di cui è stato promotore, il presidente Alessandro Baldini ne ricorda le virtù di padre di famiglia, instancabile ed umile artigiano, benefattore che non guardava alle idee di chi bussava alla sua porta ed accoglieva pure chi gli aveva recato offese gravissime. Nagli ha ereditato il sentimento politico del padre Lorenzo, a cui le aspirazioni al nazionale risorgimento costarono prigionie e sciagure. Aborriva tutti i segretumi e l'ipocrisia di chi aveva mire ambiziose celate sotto lo scopo di patrio riscatto. Da uomo del partito liberale (il Comitato riminese è del 1853) vide dissensi e divisioni come sorgenti di lotta e di debolezza. [Vedi "Delitti politici".]  Circa i delitti politici, si ricordi un episodio legato a Rimini ed al Monastero di Scolca, di cui si parla in questa pagina, a proposito di un libro di Giuliana Gardelli, 2011. Dalla nostra pagina, ricaviamo una citazione: "... i dieci acquirenti di Scolca, sono messi assieme da un avvocato, Domenico Manzoni, che fa una brutta fine. Nato a Faenza nel 1775, a 25 anni è condannato come giacobino ed eretico, per cui si rifugia a Forlì. Alcuni lo qualificano conte, altri lo dicono commerciante di granaglie. Grazie alle quali fa speculazioni bancarie che gli rendono una fortuna enorme, come osservava il compianto storico Antonio Drei. Manzoni è ucciso a Forlì il 26 maggio 1817. [...] Perché Manzoni fa quella fine? Alcuni studi sulla Romagna prerisorgimentale apparsi fra 1910 e 1918, indicano una certezza: Manzoni cadde vittima di un regolamento di conti interno al mondo della Carboneria. Non si scarta neppure l’ipotesi della rivalità delle Logge massoniche con la Carboneria. Il popolo considerava Manzoni un incettatore di grani, un affamatore in quel tempo di carestia. Sospettato di tradimento dai "cugini" (gli affiliati) carbonari, sarebbe stato punito per il suo agire. Per ottenere privilegi dal governo, scrive Gardelli, avrebbe fatto i nomi dei capi carbonari. Che poi si sarebbero vendicati. Nel 1824 un delatore confida alla polizia che il ricco banchiere Manzoni è stato ucciso da Vincenzo Rossi e Pietro Lanfranchi. Lanfranchi è pure lui carbonaro, con il grado di "maestro terribile", ovvero di chi mette alla prova i nuovi soci. E pure lui ha fatto una brutta fine a 35 anni nell'agosto 1822, si disse avvelenato in carcere. Lo piansero come prode guerriero che sotto le armi francesi aveva ricoperto il suo corpo di gloriose cicatrici".  Gli undici delitti politici registrati tra 1847 e 1859, hanno una premessa in fatti avvenuti dopo la fallita "rivoluzione del 1831" e la battaglia delle Celle in cui "pochi ma valorosi italiani" soccombono agli Austriaci, come scrive Girolamo Bottoni in pagine dimenticate ("I casi di Rimini dopo la rivoluzione del 1831", RSR, 1914). I volontari erano male armati, con poche munizioni, mal vestiti se non addirittura scalzi, "con scarsa o nulla disciplina ed istruzione militare", costretti a misurarsi con "soldati regolari bene armati, bene istruiti e imbaldanziti dai recenti successi" (U. Marcelli). Per Bottoni le cause della sconfitta di quel moto "quasi pacifico" sono "l'impotenza direttiva dei capi; l'attaccamento di buona parte dei romagnoli al regime pontificio; la mancanza d'entusiasmo e di fede nella vittoria definitiva", oltre alla "partecipazione alla ribellione di elementi fedeli al papa, ai liberali, fedelissimi a qualunque governo", come ricava da una lettera inviata al vescovo di Rimini dal can. Macrelli, vicario a Santarcangelo. I più tenaci nemici dei rivoluzionari sono i contadini, osserva Bottoni: questi "difensori della religione, nemici dei liberali, ma soprattutto bramosi di denaro", aggrediscono il colonnello Ruffo, ex comandante della guardia nazionale di Rimini. Ruffo si salva pagando loro 50 scudi e ricoverandosi in casa di don Trebbi, arciprete di Spadarolo, "che l'accoglieva amorosamente". Don Trebbi difende Ruffo quando i contadini reclamano "la preda giacobina", con la falsa scusa di una taglia posta sul suo capo. Per un'altra vicenda analoga, un contadino di Ciola dichiara di disporre di 100-200 colleghi "pronti a venire in città per arrestare tutti i giacobini", ovvero i liberali. Il papista Filippo Giangi (leggiamo in Bottoni) racconta: "L'iniquità di questa classe di gente è divenuta eccessiva e pericolosa sia per il suo istinto di derubare, sia per le false massime che vari loro preti per fini particolari li vanno infondendo sotto l'aspetto religioso, contro ogni principio cristiano e di umanità". La "barbarie" dei contadini non si limita a depredare dei vestiti "i reduci della resa di Ancona", ma giunge a violare i cadaveri. Sulla spiaggia ad uno dei "fuggiaschi nazionali" uccisi, sono "stati strappati gli occhi", annota Giangi. Scrive Bottoni: "Eppure i piccoli preti erano stati testimoni oculari delle grandi miserie e dei grandi disordini nello stato papale...". Ignora i fatti chi oggi accredita l'immagine ufficiale di una "pacifica e docile popolazione". [Antefatti criminali] Nelle cronache di quell'anteprima risorgimentale che è la "rivoluzione del 1831", in primo piano c'è pure la figura del vescovo di Rimini dal 1824 al 1833, mons. Ottavio Zollio, patrizio della stessa città, proveniente dalla sede di Pesaro (dove fu nominato nel 1822). "Addottrinatissimo nella Scienza Ecclesiastica" lo definisce don Gaetano Vitali nelle sue "Memorie storiche" di Montefiore Conca (1828). L'avv. concittadino Domenico Missiroli lo chiama "dotto, affabile, misericorde, prudente". Per G. Moroni, autore del "Dizionario di storia ecclesiastica" (1852), fu "lodatissimo pastore". Nella storia della "Rivoluzione di Romagna del 1831" (Firenze 1851), composta da Antonio Vesi (1805-1855) si legge l'editto diretto il 19 febbraio 1831 dal vescovo Zollio al "dilettissimo suo popolo" per esprimere "il contento da cui è inondato" il suo cuore, "alla vista dell'ordine, della tranquillità e pace" che regnavano in città (p. 14). Richiamato il "dolce precetto lasciatoci per testamento da Gesù Cristo, di amarci scambievolmente come egli ci amò", il vescovo prosegue: "Continuate costantemente, o figli, a battere il sentiero della pace: e voi specialmente, laboriosi cultori dei campi, non date luoghi a sospetti che si mediti strapparvi dai vostri quieti focolari per condurvi violentemente fra lo strepito delle armi". Il vescovo in questo passo illuminante rimanda a quelle tensioni politiche che poi sfociano in episodi violenti, come segnala G. Bottoni (1914) quando parla di contadini "difensori della religione, nemici dei liberali, ma soprattutto bramosi di denaro". Zollio conclude: "Fidatevi dei magistrati, che con tanto zelo vegliano sulla vostra sicurezza, e riposate sulle provvide cure di quel Dio, che si compiace di chiamarsi il Dio di pace e di amore". (G. C. Mengozzi, in un articolo apparso su "Il diario cattolico", Rimini 1936 [vedi: 24. 1936, si pensa al 1831], ricorda che Zollio rassicura i politici locali: avrebbe raccomandato ai parroci foranei la pace e la tranquillità nel contado. Nello stesso tempo, il vicario Brioli, il vescovo ed i vicario foraneo di Pesaro, il can. Lanzoni di Cesena e l'ex governatore di Rimini Vincenzo Grassi denunciano a Roma Zollio ed altri cinque sacerdoti diocesani, come fautori delle idee liberali.) L'editto appare anche ne "Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memorie storiche" (I, Napoli 1861) di F. A. Gualterio (1819-1874), con un'annotazione relativa al passo diretto ai "laboriosi cultori dei campi": "Con queste parole il vescovo di Rimini smentisce la voce che volevasi dal cardinal Bernetti [prosegretario di Stato] accreditare per muovere il contado". Come scrive il can. Z. Gambetti (trad. di I. Pascucci), il 5 giugno 1831 a Rimini c'è un "gran tumulto" di liberali al grido di "Morte al Papa, ai Cardinali e Preti". Le manifestazioni proseguono per quel mese: "tutta la città era presa da nuovi timori e da nuove angustie". Il 10 luglio ci scappa un morto tra i liberali. Forse sono due (come vedremo qui sotto). [Antefatti religiosi] Si è visto che la "barbarie" dei contadini, oltre a depredare dei vestiti "i reduci della resa di Ancona", giunge a violarne i cadaveri, strappando loro gli occhi. Merita una riflessione particolare quanto scrive Bottoni sui piccoli "testimoni oculari delle grandi miserie e dei grandi disordini nello stato papale", per sottolineare la scarsa conoscenza delle fonti da parte di chi oggi ribadisce l'immagine ufficiale offerta a quel tempo, di una "pacifica e docile popolazione". Circa il cronista Giangi, merita di leggere quanto osserva Bottoni: "Filippo Giangi riminese, di fede papista; perciò veramente prezioso laddove si occupa, con encomiabile imparzialità, della parte reazionaria sostenuta dal clero prima e dopo la rivoluzione" (nota 1, p. 235). Sul ruolo e gli atteggiamenti della Chiesa di Rimini, Bottoni precisa: "Durante i moti i preti avevano predicato dall'altare che i comitati rivoluzionari volevano la coscrizione; che tutto operavasi contro la religione ed il pontefice; che si sarebbe inibito ai giovani di ammogliarsi, e con tanta insistenza da indurre il Vescovo Zollio a rimproverarli pubblicamente" (nota 2, p. 235). Prosegue Bottoni citando il caso di due sacerdoti: il cappellano di Coriano, don Machini, che si era rifiutato "di pubblicare dall'altare gli ordini e gli avvisi del Vescovo, e per aver eccitato quel contado alla sommossa"; e l'arciprete di Ciola don Legni per aver "insinuato ai suoi popolani la più opposta condotta" come Bottoni legge in atti ufficiali della Curia riminese. A proposito di don Legni, riprendiamo dalla "Cronaca riminese (1843-1874)" di Luigi Tonini, Rimini 1979, p. 31: il 18 maggio 1848 "quelli di S. Arcangelo sono andati a Ciola colle bandiere tricolorate: ma quelli di Ciola hanno fatto, per quel che dicono, fuoco loro addosso dalla Casa del Parroco, In conseguenza il dì dopo i Santarcangiolesi hanno arrestato quel Parroco, certo Don Legni, che fu in male acque anche nel 1831". Bottoni cita poi il caso di Pennabili il cui vescovo mons. Antonio Begni "aveva predicato che ogni azione commessa dai difensori del governo papale e dei suoi ministri contro i rivoluzionari, sarebbe stato assoluto pienamente da Dio". Tornando a Rimini dalle "Memorie" di Giangi, Bottoni riprende queste notizie: "il 21 marzo i contadini strappavano le coccarde tricolori; la mattina del 22 il viceprefetto di Rimini, ordinava che si appostassero i cannoni alle porte di Rimini per difesa contro i briganti; e la mattina del 25, in previsione che le truppe nazionali, incalzate dagli austriaci, partissero presto, s'era organizzata una guarda urbana scelta per guardare la città e la proprietà dei contadini trasformati in briganti e rumoreggianti nelle parrocchie" (nota 2, p. 236). Su Ciola, Bottoni (p. 237) approfondisce un episodio anticipato sopra: il 29 marzo un contadino di quel paese si presenta al comandante tedesco della piazza di Rimini, "chiedendogli il permesso di condurre in città quattro nazionali fuggitivi" (in realtà spiega Bottoni, citando Giangi, erano due) "che egli teneva racchiusi nella cantina di casa sua, per poi ammazzarli; e assicurava il comandante che con un fischio avrebbe avuto ai suoi ordini da 100 a 200 contadini pronti a venire in città per arrestare tutti i giacobini". Bottoni spiega in nota, richiamando Giangi, che quel contadino poteva agire come prometteva o minacciava "per una patente rilasciatagli fin dal 1800" con cui lo si "dichiarava capo dei sollevati". Il contadino, prosegue il testo di Bottoni, ripete quelle dichiarazioni anche "in pubblico per farsi condurre più tardi, tra calci e pugni, in prigione". A questo punto Bottoni cede la parola a Giangi su cui ripete che era "di non sospetta fede papista". E di Giangi, Bottoni cita questo passo: "l'iniquità di questa classe di gente è divenuta eccessiva e pericolosa sia per il suo istinto di derubare, sia per le false massime che vari loro preti per fini particolari li vanno infondendo sotto l'aspetto religioso, contro ogni principio cristiano e di umanità". Bottoni a questo punto ricorda il passaggio per Rimini nella notte sul primo aprile dei "reduci della resa di Ancona, quasi tutti laceri e seminudi resi tali, oltre che dai tedeschi, anche e, specialmente, dai contadini". In nota 8 (pp. 237-238) si legge parte di una lettera inviata al vescovo di Rimini dal delegato provvisorio pontificio della provincia di Forlì, Antonio Albicini: "... molti reduci dell'armata traversando le campagne per restituirsi ai loro passi veggonsi vessati dai contadini ... e ... vari furono in qualche modo maltrattati. Questi individui quantunque traviati esiggono dall'umanità ogni riguardo...". Perciò Albicini prega il vescovo di ordinare ai suoi parroci "di ammonire seriamente i rispettivi parrocchiani di essere più riservati verso i loro simili". Bottoni dopo quel "riservati" aggiunge in "(sic)" per sottolineare l'ipocrisia di un linguaggio politico che nel segnalare gravi fatti usa termini inadeguati che ai nostri occhi possono suonare ridicoli soltanto se dimentichiamo che forse il suggerimento ad essere "più riservati" è soltanto un espediente machiavellico buono per ogni potere non per riconoscere i diritti degli oppositori ma per non infastidire chi comanda con azioni temerarie meno efficaci di quelle subdole di ogni governo reazionario. A questo punto c'è il ricordo dell'episodio, accaduto sulla spiaggia di Rimini, degli occhi strappati al cadavere di uno dei "fuggiaschi nazionali" (p. 238). E c'è il passo sui "piccoli preti" sopra riassunto in poche battute, ma meritevole di una citazione integrale. Essi "erano stati testimoni oculari delle grandi miserie e dei grandi disordini nello stato papale; erano gli oppressi dei sommi, li tormentava l'inquisizione con secrete condanne dietro le deposizioni di un nemico secreto; erano aggravati di tasse nel conseguimento di quei benefici che assumevano a servizio del popolo: erano respinti dai consigli comunali, mentre i grandi preti stavano al governo; e già si meditava di levar loro il privilegio di testare, con una tassa che avea, solo di ragionevole, il nome di spoglio" (p. 238). Bottoni rimanda in nota ad un noto testo riminese, la "Lettera di un sacerdote dell'Emilia sugli avvenimenti politici dello Stato Pontificio del 1831", opera (uscita anonima) di don Alessandro Berardi, edita nel 1831 prima a Bologna e poi a Rimini. Su don Berardi, leggiamo questo ritratto scritto da Giulio Cesare Mengozzi per il primo volume della "Storia di Rimini dal 1800 ai nostri giorni" (1978) a cui ha lavorato con un importante capitolo su "Figure e vicende del Risorgimento" (pp. 61-132): "Colto begli studi storici, filosofici e teologici, il Berardi fu un sacerdote liberale che soffrì per i suoi ideali, sopportando ostilità, persecuzioni e pressioni di ogni tipo, dirette a strappargli una ritrattazione di quanto aveva scritto e pubblicato. Era la prima volta che si levava dal clero una voce per invocare la fine del potere temporale: ovviamente a quel tempo fu ritenuta un'eresia. Costretto ad abbandonare la parrocchia anche per le sue cagionevoli condizioni di salute, fu ospite dei cugini in casa Mengozzi, ma per l'aggravarsi dell'infermità, fu ricoverato in Ospedale ove morì" ai primi di marzo 1833, a trentun anni (p. 80). Mengozzi racconta poi (p. 88) le reazioni politiche alla scomparsa del sacerdote, accusato dal governatore marchese Zacchia di essere stato sostenitore "del più manifesto e sfacciato patriottismo". Il testamento di don Berardi (che dichiara essergli stata estorta dal vescovo Gentilini la sua "ritrattazione"), "fu lungamente oggetto di polemiche e di contrasti", mentre amici ed allievi esaltarono il sacerdote "per il suo straordinario fervore spirituale che mirava al bene della Chiesa e della Patria". La notizia della scomparsa di don Berardi è ricordata da Carlo Tonini ("Compendio della Storia di Rimini", II, Rimini 1896 pp. 496-497) con questo efficace ritratto: "Informato a principii liberali, aveva dato alla luce" quella "Lettera" per "dimostrare che la Chiesa non doveva avere dominio temporale. Con licenza del vescovo Zollio aveva appartenuto al Comitato di governo; ma il Clero non vedealo di buon occhio, e mons. Gentilini succeduto allo Zollio avrebbe voluto da esso una ritrattazione che egli costantemente ricusò di fare". Come si vede, Tonini non conosce a fondo la vicenda di don Berardi, invece ricostruita da Mengozzi: la ritrattazione ci fu, e fu imposta da mons. Gentilini, come si ricava dal testamento del sacerdote. Tonini ricorda un fatto particolare, l'allarme della polizia (che "ne fu in serio pensiero") per l'omaggio alla salma del prete da parte della "gioventù liberale d'ambo i sessi". Nel quinto volume della "Storia di Rimini dal 1800 ai nostri giorni" (1981) dedicato a cultura ed istruzione, un'interessante analisi del pensiero di don Berardi è condotta da Antonio Piromalli (pp. 88-89), con un richiamo ad Antonio Bianchi (1784-1840), storico e bibliotecario gambalunghiano, in precedenza ricordato con queste parole (p. 69): "Egli critica la licenza rivoluzionaria del 1831 ma la vede provocata dal malgoverno pontificio dimentico della normale amministrazione". Per Bianchi, come osservava Mario Zuffa ("Pensieri politici di un bibliotecario gambalunghiana", in "Studi Romagnoli", X (1959), pp. 389-406), "la licenza rivoluzionaria è cosa certamente riprovevole, ma non meno riprovevole è il malgoverno che la provoca. Infatti il Bianchi, che ha sempre parole di disprezzo per gli insorti, vivacemente qualificati per "canaglia", "forsennati", "fanatici" e "faziosi" e che non risparmia neppure il generale Zucchi definito "traditore" o "imbecille" e "capo di una banda di ladri", non ha miglior concetto dei pontificî, funzionari o militari che siano, ed esprime la convinzione che se i primi avessero agito con prudenza, le cose sarebbero andate meglio sotto il loro governo, che non quello della Santa Sede e la maggioranza della popolazione ne sarebbe stata contenta". Per cui, alla fine, "l'ordine portato dalle truppe austriache di occupazione rappresentava il male minore" (pp. 389-395). Torniamo a don Alessandro Berardi (1801-33). Il suo nome non appare "apertis verbis" nel ms. 628, ovvero la storia di Rimini, di Antonio Bianchi che ne fa soltanto un velato accenno, quando parla della stampa di "impolitiche invettive contro la Corte di Roma" (c. 215). L'allusione è al testo di don Berardi apparso anonimo nel marzo 1831, con il titolo di "Lettera di un sacerdote dell'Emilia", in cui si sostiene che la fine del potere temporale era una provvidenziale liberazione per la Chiesa. Don Berardi aveva svolto attività politica nel Comitato Provvisorio del Governo distrettuale di Rimini, "con esplicito assenso del Vescovo" mons. Ottavio Zollio, passato alla storia cittadina per aver gridato "Viva la Religione! Viva la Libertà" da una finestra del suo palazzo, ad un gruppo di "donzelle" che transitavano sventolando "la bandiera nazionale", come scrisse un periodico forlivese, "L'Emilia", in data 9 febbraio 1831. Scomparso il 10 maggio 1832 mons. Zollio, per don Berardi spirano venti diversi: è posto ufficialmente sotto accusa per quella troppo celebre "Lettera", ma le sue precarie condizioni di salute gli evitarono gravi punizioni. Il 20 novembre 1832 don Berardi detta il testamento, concludendolo con parole che rivendicavano in piena coscienza il suo ruolo svolto nel Comitato: "Io penso che il Clero abbia bisogno di lumi per riparare, per quanto è possibile, ai mali che sovrastano una società miserabile e lacerata dallo spirito di fazione". All'inizio del testo, ha invece posto una dichiarazione autobiografica ("Io sono nato povero e muoio povero"), di chiara ispirazione cristiana, ma pure di velata critica nei confronti di certi suoi confratelli. Chiamato dal nuovo vescovo Gentilini, il 6 dicembre 1832, a sottoscrivere una "Ritrattazione", per rinnegare lo scritto dell'anno precedente e la sua attività pubblica, don Berardi si sarebbe "umilmente" rifiutato, secondo il cronista Filippo Giangi. La morte chiude l'esistenza terrena di don Berardi il 2 marzo 1833, ma non le polemiche su quella "Ritrattazione" che il vescovo ufficialmente invece dava per avvenuta. Della sua esistenza fa fede, come si è detto, il testamento di don Berardi: in cui il sacerdote dichiara che la "Ritrattazione" gli era stata estorta dal vescovo. Il termine giacobino è usato ancora nel 1831 per indicare gli oppositori allo Stato ecclesiastico, ovvero i "liberali". Sviluppiamo le notizie che abbiamo già riportato sopra con le annotazioni bibliografiche che non abbiamo potuto indicare nei testi pubblicati nella rubrica "Rimini 150. In poche parole". I più tenaci nemici dei rivoluzionari sono i contadini. Bottoni racconta l'aggressione di questi "difensori della religione, nemici dei liberali, ma soprattutto bramosi di denaro", ai danni del colonnello Ruffo, ex comandante della guardia nazionale di Rimini. Ruffo si salva pagando loro 50 scudi e ricoverandosi in casa di don Trebbi, arciprete di Spadarolo "che l'accoglieva amorosamente". [Pp. 236-237] Don Trebbi difende Ruffo quando i contadini vanno da lui reclamando "la preda giacobina", con la falsa scusa di una taglia posta sul capo del colonnello. Per un'altra vicenda analoga, un contadino di Ciola dichiara di disporre di 100-200 colleghi "pronti a venire in città per arrestare tutti i giacobini. Il papista Filippo Giangi (aggiunge Bottoni) commenta: "L'iniquità di questa classe di gente è divenuta eccessiva e pericolosa sia per il suo istinto di derubare, sia per le false massime che vari loro preti per fini particolari li vanno infondendo sotto l'aspetto religioso, contro ogni principio cristiano e di umanità." [P. 237] La "barbarie" dei contadini non si limita a depredare dei vestiti "i reduci della resa di Ancona", ma giunge a violare i cadaveri: sulla spiaggia di Rimini ad uno dei "fuggiaschi nazionali" uccisi sono "stati strappati gli occhi". [P. 238] Scrive Bottoni: "Eppure i piccoli preti erano stati testimoni oculari delle grandi miserie e dei grandi disordini nello stato papale; erano gli oppositori dei sommi, li tormentava l'inquisizione con secrete condanne dietro le deposizioni di un nemico secreto; erano aggravati di tasse nel conseguimento di quei benefici che assumevano a servizio del popolo; erano respinti dai consigli comunali, mentre i grandi preti stavano al governo; e già si meditava di levar loro, con una tassa che avea, solo di ragionevole, il nome di spoglio". Qui si rimanda ad uno noto scritto di don Alessandro Berardi, la "Lettera di un sacerdote dell'Emilia sugli avvenimenti politici dello Stato Pontificio del 1831" (Bologna 1831). [P. 238] Bottoni fa importanti osservazioni. "Il popolo, che non ragiona" usa la religione per combattere quelle riforme "di cui tutti, ecclesiastici e laici, non potevano non sentirne il bisogno". Il clero non aveva compreso "le grandi rivoluzioni che avevano travagliato dal 1789 al 1830 l'Europa", mentre ne teneva presenti gli orrori. Poi nella coscienza del clero si confondeva il potere spirituale con il temporale al punto di "ritenere che leggi, anche inique, rivestissero quasi un carattere sacro". [P. 238] La casta del clero, ovvero quel "cerchio chiuso ed impermeabile al passaggio di nuove idee" naturalmente credeva "di cadere in colpa, nell'assecondare la rivendicazione di un principio di libertà e di progresso in contraddizione coi voleri del Sommo Pontefice". [Pp. 238-239] Qui Bottoni ricorda quanto la Chiesa come magistero e come governo ha fatto per "vituperare il moto di febbraio", facendo balenare i mali ultraterreni per chi non avesse lottato contro la rivoluzione. Per cui quei preti "s'erano accinti" a combattere la rivoluzione, "trascinando alla rivolta le turbe contadinesche". [P. 239] Mentre ai ribelli antipapalini è comminata una specie di scomunica. Su don Berardi leggiamo (nota 3, p. 239) che il sacerdote "nulla deve aver sofferto" per la sua partecipazione "alla rivoluzione di Rimini e dintorni", "se lo troviamo membro del consiglio comunale di Rimini dopo la rivoluzione", mentre era sospeso "a divinis" don Tito Brigidi di Cattolica, "confinato nel convento di San Bernardino". Le truppe austriache a Rimini entrano "forzatamente nelle case o nei negozi per rubare". Si distinguono i croati, "veri ladri di professione". Intanto il disagio economico si fa "sentire in tutte le classi sociali per le molte spese incontrate durante la rivoluzione e per il mantenimento dei soldati imperiali; tanto che il Vescovo offriva l'8 aprile al Comune una somma, per gli urgenti bisogni" (p. 241). I Romagnoli propongono "una nuova forma di governo, più adatto ai bisogni dello Stato, più consono ai tempi e alla civiltà del popolo", ottenendo con le loro lagnanze interventi dei governi di Francia, Austria, Prussia, Russia ed Inghilterra "per dare un nuovo assetto allo stato ecclesiastico": "Ma né il pontefice né i cardinali zelanti volevano saperne di riforme e di miglioramenti, considerando la rivoluzione liberale un'opera di faziosi che si potevano contenere colla forza" (p. 242). Sulle reali condizioni delle nostre province siamo informati da una "Memoria" del 17 maggio presentata al Segretario di Stato dai deputati della Provincia di Forlì Raffaello Albicini e Luigi Pani. Bottoni la riporta integralmente nella parte che riguarda la proposta di riforme, avanzata come essi scrivono per togliere "ogni pretesto ai malcontenti" (pp. 243-244). Le richieste di quelle riforme, commenta Bottoni, "sono sufficienti a darci la misura dei grandi bisogni e dello sfacelo nello Stato ecclesiastico" (p. 244). Il 5 luglio esce l'editto de cardinal segretario di Stato Bernetti "che doveva riformare l'amministrazione politica, provinciale e comunale", ma che altro non era se non "la riproduzione del Motu proprio di Pio VII modificato in peggio". (L'atto di Pio VII era del 1816: esso aboliva i diritti feudali e riorganizzava lo Stato della Chiesa seguendo il modello centralistico napoleonico.) Già il 2 aprile Bernetti (p. 240) aveva preparato una notificazione "che appena letta fu subito ritirata", con la quale "prometteva un'era novella nei paesi che la ribellione aveva sconvolto". L'editto del 5 luglio peggiora le cose: "la beneficenza, le opere pie e l'istruzione elementare erano completamente sottratte alla giurisdizione dei consigli comunali". Il governo pontificio permette la creazione nelle Legazioni delle guardie civiche, "promettendo che le sue soldatesche così invise non entrerebbero nelle Legazioni suddette". E nominava per le province di Bologna, Ravenna e Forlì "in via provvisoria, tre pro-legati": il nostro è il marchese Paolucci de' Calboli (p. 244). Osserva Bottoni che "quasi subito l'esperimento di questo principio di governo laico" desta malcontento "nei preti zelantissimi e nei così detti seguaci del Giansenismo". In una parrocchia di San Giovanni in Marignano (San Giovanni Battista, in via Isola di Brescia), si radunano il vicario di Rimini mons. Brioli, il vescovo ed il vicario foraneo di Pesaro, il can. Lanzoni di Cesena, oltre all'ex governatore di Rimini Vincenzo Grassi di saludecio, "uomo reazionario e confidente particolare di quei preti". (pp. 244-245) Essi inviano a Roma la notizia del "malcontento delle provincie in seguito all'istituzione dei pro-legati". E fanno pubblicare una nota con l'elenco dei sei preti scomunicati per motivi politici, avendo essi aderito alle sommosse liberali: il can. Fabbri di Pesaro, l'arciprete don Cristofaro Berardi, il can Francesco Moroni di Savignano, don Alessandro Migani maestro di Umanità, don Dini ed il vescovo di Rimini, mons. Zollio. Su Zollio, Bottoni precisa che fu "il solo dei vescovi favorevoli alla rivoluzione, conciliante e cristiano con tutti, dispensatore infaticabile di parole di pace fra i contadini ribelli, disinteressato aiutatore del governo provvisorio" (p. 245). Intanto agli abitanti è proibito "di andare per via in più di tre dall'avemaria alla mezzanotte", obbligando oltre quest'ora a giustificare il motivo per cui ci si trovava fuori "sotto pena di venire arrestato". Il provvedimento desta malcontento non solo nei liberali, precisa Bottoni, "ma anche nei così detti "moderati", "mentre i retrivi ne godevano e manifestavano la loro gioia disperdendo per le vie principali della città degli scritti che invocavano la morte ai liberali, i quali audacemente lanciavano altri scritti" in cui si grida viva la costituzione e la libertà, "promettendo la morte di pugnale a chi avesse osato staccare dal muro quegli avvisi". Bottoni riprende anche queste notizie da Giangi (pp. 245-246). Contadini. Le loro "turbolenze" continuano con un vivissimo fermento antiliberale. Il vescovo "volendo fare una processione, per impetrare la cessazione della pioggia, ordinava che avesse luogo il 22 maggio cioè un giorno prima della partenza definitiva dei tedeschi da Rimini, per evitare le possibili rappresaglie dei contadini". I quali, come si legge in un documento della Chiesa di Rimini (lettera del vescovo), erano "molto fomentati da chi li reggeva e al solo oggetto di rubare impunemente". La minaccia più gravi viene da quelli del Montefeltro, che avevano più volte detto "che appena partiti i tedeschi sarebbero scesi ad arrestare e maltrattare i liberali, e dare il sacco alla città a cui, da tanto tempo, anelavano". Stando a Giangi, scrive Bottoni, i contadini del Montefeltro avevano allo scopo fatto vari tentativi, "rimasti sempre impuniti". In vista della partenza dei tedeschi, il vescovo Zollio promette alle autorità civili "di raccomandare ai parroci foranei la pace e la tranquillità le contado". Commenta Bottoni che così il vescovo "riconosceva implicitamente quei preti responsabili del fermento e della rivolta; essi soli, adunque, dopo commesso il male, potevano colla loro autorità, eliminarlo" (p. 246). A questo punto Bottoni si sofferma sul ruolo svolto dal gonfaloniere Filippo Battaglini che si manifesta "quel reazionario che non pochi liberali avevano sospettato durante la sua presidenza del comitato provvisorio di Governo" (pp. 246-247), Battaglini ora ritiene che i giovani "sotto il manto di difendere i cittadini dalle sommosse dei contadini", invece cerchino "le armi per rinnovare l'ultimo disordine del 6 febbraio" come si apprende da Giangi. Commenta Bottoni: "Battaglini aveva temuta la rivoluzione per se stessa, per le sue conseguenze e perché aveva violentati i suoi sentimenti di papista". Mascheratosi da liberale "aveva sostenuto, timorosamente, la parte di capo del governo provvisorio". Come leggiamo in Giangi, Battaglini si era trovato per tanti giorni "in un bivio orribile", temendo di vedere offuscata la sua figura da "qualche ombra", e considerandosi alla fine una vittima della rivoluzione come diceva in atti pubblici e convesari privati (p. 247). Poi Battaglini mente in maniera ridicola quando il 23 aprile scriveva al papa di una Rimini che si rammaricava per "l'epoca disastrosa in cui la violenza dei faziosi aveva tentato distaccarla dalla Santa Sede", e di una Rimini che aveva provato "gioia" al ritorno del governo pontificio (pp. 247-248). Osserva Bottoni circa i comportamenti degli abitanti di Rimini "durante i moti": se una parte di loro s'era mostrata fredda e non liberale, c'era stata "una gran parte della cittadinanza piena di fede e illusioni, che vedeva in un cambiamento profondo di governo la rinascita della Romagna in particolare e dello stato in generale". In nota Bottoni precisa (ed il particolare non è secondario): "Desumo questo dal complesso degli apprezzamenti del Giangi" (n.2, p. 248). E su Rimini nel suo testo Bottoni precisa: se essa "restò monda di grandi virtù, non si bruttò di grandi viltà" come quelle che invece apparirebbero dalle parole del gonfaloniere Filippo Battaglini. Meritano un accenno i fatti (p. 250) in cui si registra l'uccisione da parte dei militari di un liberale, "Certo Federici figlio di pescivendolo", ricordata da Giangi. Questo Federici, Cesare di nome come risulta dalla cronaca latina del can. Zeffirino Gambetti (tradotta da Italo Pascucci, cronaca latina "Rimini 1831. La battaglia delle Celle", Rimini 1981, pp. 15-37, pp. 26, 28), è forse un nipote di Giuseppe Federici detto volgarmente "il Glorioso" insorto contro i francesi nel 1799, come scrive C. Tonini nel II vol. del suo "Compendio", pp. 260, 266, riprendendo dalla cronaca del notaio M. A. Zanotti. Abbiamo già osservato altrove che sulle pagine di Zanotti si basano le interpretazioni contemporanee che vedono nell'incidente armato sul porto l'inizio di una vera e propria "insorgenza": le guardie della "Porta marina" abbandonano ogni difesa, "atterrite dalla nata insurrezione dei marinari", e il Tenente di Marina Carlo Martiniz, giunto con un brigantino austriaco, entra "trionfante" in città. Lo precede il ricordato parone del Borgo San Giuliano (abitato dalla marineria riminese), Giuseppe Federici, che è accompagnato da alcuni suoi fratelli e da "una turba numerosa di gente sussurrante del Porto". Forse il soprannome de "il Glorioso" dato a Federici, voleva indicare (come le usanze popolari dimostrano) il personaggio ricorrendo alla figura retorica dell'ironia che fa intendere il contrario di quanto si dice, mediante un tono di irrisione. Ci troveremmo così davanti non ad un personaggio eroico, ma ad un fanfarone, come il soldato plautino. A noi interessa qui citare soltanto il punto in cui si dice che Giuseppe Federici era accompagnato da alcuni suoi fratelli. Forse, ripetiamo, il Cesare ferito ed ucciso nell'estate 1831, è un nipote di quel Giuseppe o di uno dei suoi fratelli. Carlo Tonini omette ogni dato anagrafico in riferimento all'episodio, parlando soltanto di una persona ferita "mortalmente" (p. 492) Mengozzi nella sua storia del Risorgimento (1978) ricorda genericamente "proteste e tumulti da parte dei liberali, che vennero stroncati con l'uso immediato delle armi" (p. 82). E non fa il nome della vittima, appunto quel "certo Federici figlio di un pescivendolo" di cui parla Giangi, e del quale apprendiamo il nome di battesimo dalla cit. cronaca latina Gambetti (p. 28). La frase di Mengozzi (1978) è importante perché permette di correggere quanto C. Spellanzon scrive nella sua "Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia", II, Milano 1936, p. 525: "Soltanto a Rimini [...] tacevano le voci di protesta". Il passo si legge nel volume del 1981, "Rimini 1831. La battaglia delle Celle", a p. 78, nella "Cronologia" curata da F. Lombardini, il quale a p. 79, relativamente ai fatti del 10 luglio, precisa: "Il bilancio di quella giornata fu di un morto e molti feriti". Bottoni (p. 252) ricorda che il figlio del notaio Zanotti ("indefesso raccoglitore di memorie patrie" [nota 2]) è allontanato da Rimini" per aver coperta la carica di segretario del vice-prefetto Bubboli, governatore di Rimini nell'ultimo periodo dei moti". Insomma, si direbbe oggi, era in corso una "cacciaballe streghe". Di sua volontà, invece, se ne va da Rimini "Ottavio Bottoni, giusdicente del comitato provvisorio di governo". Su Ottavio Bottoni, esistono varie "Schede Gambetti" in Biblioteca Gambalunga a Rimini. Il dibattito su quanto avvenuto la sera del 10 luglio con il ferimento a morte di Cesare Federici, porta le autorità ad alludere "all'assistenza di quei contadini armati e sobillati dai preti", scrive Bottoni. Quei contadini "non se ne stavano ancora tranquilli", ed il colonnello Bentivoglio anzi annuncia "che si sarebbe di loro servito contro i liberali" (p. 254). Bentivoglio non si limita ad impaurire la popolazione collocando un cannone carico a mitraglia nella piazza della Fontana (ora Cavour), pronto a sparare "al più piccolo scoppio di polvere". Ma interroga tutti i viaggiatori provenienti da Bologna o da Ravenna, per "conoscere le mosse dei liberali di lassù, il loro numero, le loro intenzioni" (pp. 254-255). Leggiamo Bottoni: "Un esercito di spie era piombato in Rimini, e l'onorifico mestiere era esercitato da ogni classe e condizione, non escluse le donne e i preti che o lo esercitavano personalmente o lo dirigevano". Come si ricava da Giangi, aggiunge Bottoni, "la lettura di un foglietto o di un opuscolo sospetto, fatta in un angolo remoto della città o in una stanza riservata di un caffè, portava a casa 24 granatieri per una villa perquisizione" (p. 255). Il racconto di Bottoni culmina nella disperata cronaca sul potere romano che il 25 dicembre delibera "di por fine colla forza ad ogni resistenza", dopo aver trovato "i milioni per far ciò". E con lo sguardo verso il futuro che cade su Mazzini e la sua "Giovane Italia, da poco nata, per unificare il nostro discorde dolore e farlo coincidere in un'idea: Italia" (259). Il testo integrale di Giangi sui fatti del 10 luglio che portano al ferimento mortale di Cesare Federici, è riprodotto in L. Tosi, "Cospiratori e rezionari in Rimini dopo la rivoluzione del 1831", RSR, 1936, p. 1676. Tosi (p. 1672) parla come Spellanzon di tutta la Romagna "in preda all'anarchia", fatta eccezione per Rimini. E non cita per nulla il morto scappatoci, che appare soltanto la ricordata cit. di Giangi (p. 1676). Prima di trascrivere da Tosi il testo integrale di Giangi sui fatti del 10 luglio, ricordiamo un'altra fonte, Antonio Bianchi, autore di una "Storia di Rimini" di cui ho curato l'edizione (Rimini 1997). La prima cit. di Bianchi è in M. Zuffa ("Pensieri politici di un bibliotecario gambalunghiano", 1959, p. 400) con il passo relativo ai fatti del 10 luglio, tratto dal suo ms. 628, "Ristretto di storia patria", dove alla c. 216 si legge che uno dei tre feriti di quel giorno morì dopo 40 giorni. Questo passo è nel testo del 1997 a p. 194 (qui si veda la nota 183). Nel testo del 1997 sono ripresi (p. 215) gli "Appunti" di Bianchi sullo stesso anno 1831 dove troviamo vaghi dati anagrafici su quei tre feriti del 10 luglio, tra cui quello relativo ad un "Federici garzone di pittore ferito mortalmente, morto il 21 agosto". F. A. Gualterio nel primo volume dell'opera cit., "Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memorie storiche", pp. 284-286 riproduce la "Supplicazione" dei romagnoli inviata il 17 luglio al papa in cui si accusa il colonnello Bentivoglio di aver "fatto versare e versato colle sue stesse mani proditoriamente il sangue di pacifici ed inermi nostri compatrioti" a Rimini (p. 285). Il documento ripreso da Gualterio si legge pure nel cit. Vesi, pp. 102-104 (a p. 103 la cit. sul 10 luglio); ed in "Documenti della storia d'Italia" (I, pp. 215-217; p. 216; a p. 217, la cit. sul 10 luglio: "alcuni feriti, ed uno a morte" da altro testo, il Manifesto del 17 luglio, rivolto ai rappresentanti diplomatici a Roma di Francia, Inghilterra, Prussia e Sardegna, pp. 217-219), editi nel 1868 a Firenze dal veronese Carlo Pace. Eccoci arrivati infine al testo di Giangi pubblicato nel 1936 (p. 1676) da Tosi che lo definisce composto con "prosa abbondantemente scorretta". Un’altra osservazione. La trascrizione di Tosi "pecca" gravemente in un punto, laddove legge "un altro che è morto" nel testo originale che è invece "un altro che è noto".  «Poco dopo l'Avemaria di ieri sera si radunarono sulla Piazza Fontana ad onta che vi siano i due Quartieri della Linea pontificia e G[uardia] Urbana (1) una quarantina di giovinastri e ragazzelli, gente di discreta condizione, molti della plebaglia e defilando a due a due tacitamente incominciarono a percorrere la città e Sobborghi e radunandosene altre due compagnie circa dello stesso numero ognuna, incominciarono a cantare le solite canzoni liberali strepitando inconvenientemente "evviva la Libertà, l'Italia unita, la bandiera dei tre colori". A questi fu pagato del vino nelle Bettole fuori delle porte da 4, 6 di loro condottieri i più facoltosi. La gente che come dì festivo più del solito era fuori a passeggiare ed a rinfrescarsi ai Caffè, prudentemente pensò di ritirarsi sollecitamente e furono chiuse le poche botteghe apperte e i Caffé. Il chiasso degli ammutinati e il numero aumentò fino a circa 300 persone e unitamente ripassando per la via Maestra giravano il cantone detto di S. Arcangelo e attraversando la strada Magnani su per Ceccarelli, Graziaui, Mattioli Alberto, Semprini Matteo, ripiegavano per la strada dell'antico Ghetto e sullo spiazzale di S. Agostino rivoltavano dietro detta Chiesa, nel vicolo Matioli [Mattioli], poi Soardi, in questo palazzo evvi allogiato il Col. Pontif. Bentivoglio nobile Bolognese ed è questo che sostenne Rieti contro i liberali comandati da Sercognani nella Rivoluzione in Febraio scorso. La truppa degli insubordinati continuava pure per quella strada a schiamazzare e gridare i soliti evviva; si dice che le sentinelle del portone Soardi gridassero il "chi vive" per tre volte; come è facile, a cui non fu posto mente continuando il chiasso, e che pure il Colonnello dalla finestra intimasse la stessa domanda senza effetto. Questa parte non è verificata, ma ciò che segue è certo. Impauritosi il suddetto Off.le di questa unione di popolo che non rispose alle domande di consuetudine scaricò sopra d'esso dalla fenestra due pistole (tratto non conveniente al coraggioso militare) al qual atto la tumultuosa brigata si arrestò, parte allontanandosi impauriti e molti coraggiosi infieriti dallo sconveniente tratto gridavano all'armi ! all'armi ! inveendo con insolenze. Le sentinelle scaricarono i loro fucili contro e poi anche gli altri di guardia in numero di cinque lasciarono cinque colpi sugli imprudenti fra i quali quattro ne rimasero feriti lievemente ed uno mortalmente che è un giovane Federici figlio di pescivendolo. Gli altri sono: P. Bagli di Pellegrino, Pagliarani di Fortunato, Patrignani Fabbro ed un altro che è morto [recte: che è noto]. Si dispersero tosto gli ammutinati e mezz'ora dopo sortivano in 4, 5 pattuglie, di trotto percorsero tutta la città disperdendo il resto degli ammutinati che in qualche diverse compagnie ritrovarono nelle strade più remote. Fu rinforzata la guardia del Colonnello anche con la Cavalleria all'imboccatura dei vicoli che conducono al palazzo Soardi e posti sotto l'armi la truppa acquartierata colle armi cariche restarono in istato ostile tutto il resto della notte che null'altro seguì». (Nota 1) Nei cosiddetti Forni, dove ora sorge il Teatro Vittorio Emanuele. Nel 1883 David Silvagni pubblica "La corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX", dove il morto del 10 luglio si chiama non Cesare ma Giosuè Federici. Dagli atti ufficiali pubblicati nel 1940, apprendiamo che un Giosuè Federici di Monte Scudolo fu arrestato nel 1832 per "canti e beffe contro il papa". E processato il 16.7.1833. Un contributo fondamentale per chiarire l'argomento, si legge in un nuovo, fondamentale volume dello studioso Pierluigi Sacchini, presentato il 15 maggio 2011 a San Leo. Nel 1831, osserva Sacchini, "non ci sono grandi battaglie, grandi fatti cruenti ma 'è una grossa rivoluzione nelle idee. Queste non ci sono quasi mai negli archivi!". Qui ci sono soltanto gli atti relativi agli avvenimenti "ufficiali”. Sacchini presenta un materiale dimenticato (opuscoli alla macchia, bandi clandestini, copie di testi inediti), con il titolo significativo di "1831: Rivoluzione di Idee". L’assoluta novità, che offre un’originale lettura di quanto accaduto a Rimini il 10 luglio 1831, è in una sconosciuta "Stampa" affissa nelle vie di Romagna il 16 luglio, ma datata 12 luglio. Vi si legge che la sera di quel 10 luglio alcuni giovani in compagnia di ragazze passano cantando sotto l’alloggio del colonnello Domenico Bentivoglio, appena giunto in città con le sue truppe, dopo la partenza di quelle tedesche. Il colonnello non gradisce e spara due colpi di pistola contro gli allegri canterini, imitato dai suoi granatieri che fanno la loro scarica. I feriti sono quattro, uno di loro muore dopo poche ore e si chiamava Giosuè Federici. Tutte le testimonianze di cronaca sinora conosciute, recano che il ferito grave era Cesare Federici che muore poi in agosto, chi dice il 19 e chi il 21. Sacchini aggiunge che il 17 luglio in altre due fonti (il "Manifesto” indirizzato dai romagnoli all’ambasciatore d’Austria a Roma, e l’analogo documento inoltrato ai diplomatici di Francia, Inghilterra, Prussia e Sardegna presso la Santa Sede), risulta già un morto nell’incidente del 10 luglio sera. La "Stampa" datata 12 luglio è senza dubbio la fonte a cui attinge nel 1883 a Roma David Silvagni (prefetto, 1883-1887, con Agostino Depretis) nel suo libro sulla corte e la società romane tra 1700 e 1800. Dove scrive appunto che l’ucciso era tal Giosuè Federici. Cesare Federici è definito dal cronista riminese Filippo Giangi "figlio di pescivendolo". Di Giosuè non sappiamo invece nulla. Sulla scena politica nel 1832 appare un altro Giosuè Federici, qualificato come orefice di Monte Scudolo, arrestato per "canti e beffe contro il papa" e processato il 16.7.1833, come risulta da un saggio del 1940. Le nuove idee girano pure come satira politica. A Rimini nel 1831 appare un falso scritto del Bentivoglio sparatore, in cui si parla di una confederazione italiana come in Svizzera ed in Germania. L'intero testo si scarica in pdf da Riministoria. [1831, rivoluzione nelle idee]  Sul libello riminese attribuito a Bentivoglio si legge in Albano Sorbelli (Opuscoli, stampe alla macchia e fogli volanti riflettenti il pensiero politico italiano, 1830-1835, Firenze 1927, p. 117): "Non 'entra affatto il Colonnello Bentivoglio, cui fu affibbiato il lavoro per poterlo meglio diffondere tra gli incauti". Secondo Sorbelli l’opuscolo fu stampato sul finire del 1831, quando Bentivoglio si preparava "a invadere le provincie emiliane coi suoi centurioni". A p. 81, Sorbelli osserva su questo libello: "Importantissimo scritto, naturalmente non del Bentivoglio, le cui idee reazionarie son note".  Don Pietro Cavedoni nel 1832 pubblica la "Risposta alla lettera d'un prete dell'Emilia intorno agli avvenimenti del febbraio 1831" (in "Memorie di Religione, di Morale e di Letteratura", tomo XVIII, Modena 1832, pp. 579-664) in cui scrive che Bentivoglio intendeva smentire la calunnia di chi volle "farlo comparire autore d'iniqui libelli" (p. 663). Il "prete dell'Emilia" è il riminese Alessandro Berardi.   Su Cavedoni, Berardi, Zollio, cfr. 23. Il vescovo Zollio e la rivoluzione del 1831. Nel 1831 il vescovo di Rimini Ottavio Zollio è protagonista consapevole ed attento della rivoluzione tentata contro il potere temporale della Chiesa. In un saggio (1860) di Atto Vannucci sui martiri della libertà italiana tra la fine del 1700 e la prima metà del sec. XIX, si ricorda che Zollio ed il suo collega di Cervia si contrappongono alla Santa Sede nell'offrire un'immagine positiva della situazione. Nelle loro "pastorali stampate attestarono al mondo l'ordine, la concordia e la pace che regnavano fra tutti gli insorti" che il cardinal Bernetti chiamava ribaldi, scellerati e ladri (p. 338). Giuseppe La Farina (Storia d'Italia dal 1815 al 1850, II, pp. 93-94) ricorda che Zollio, con la pastorale del 19 febbraio, sbugiarda il cardinale Bernetti, invitando i "laboriosi cultori de' campi" a non dar "luogo a' sospetti che si mediti di strapparvi dai vostri queti focolari per condurvi fra lo strepito delle armi". Zollio ben presto finisce nell'elenco di quei sacerdoti sospetti d'intesa con il nemico politico della Chiesa, che qualcuno vedrebbe ben volentieri colpito da censura ecclesiastica. Come scriveva Giulio Cesare Mengozzi nel foglio riminese "Il diario cattolico" dell'11.4.1936, nell'estate del 1831 a Rimini appare una nota sui sacerdoti (presunti) "scomunicati" quali "fautori e aderenti agli atti" d'insubordinazione dei liberali riminese, contenente pure il nome del vescovo Zollio. Gli avversari della rivoluzione sono non soltanto nelle file dei focosi sanfedisti di cui La Farina cita (II, p. 140) il terribile giuramento: "di versare sino all'ultima goccia il sangue degli infami liberali". Ma si trovano pure nello stesso clero ben esperto delle più ardue questioni teologiche, come quel don Pietro Cavedoni che nel 1832 risponde alla "Lettera" (1831) del riminese don Alessandro Berardi, accusandolo di "scandalo gravissimo" nell'insegnare come lecita la ribellione al potere temporale. Che va invece considerato espressione diretta della volontà divina. Ogni ribellione a questo potere è definita causa di dannazione eterna per chi vi partecipa. La lunga, affannosa "Risposta" di don Cavedoni a don Berardi è un documento illuminante sul contrasto fra Reazione e Rivoluzione (per usare termini convenzionali). Ed offre uno spaccato molto analitico della cultura ecclesiastica ufficiale che, alla fine, nella polemica politica, è del tutto accantonata per dare risalto solamente ai fatti ed agli atti amministrativi, ovvero temporali, della Chiesa. Lo spirito del Vangelo diventa un fantasma di cui si perdono del tutto le tracce. La Farina può accusare così Bernetti di "pretesca astuzia" nel condurre il gioco diplomatico internazionale quando la Francia protesta per il trattamento riservato da Roma alla Romagna, con i parroci che "incitavano il volgo a fare scempio dei liberali" (II, p. 110). Cavedoni invece giustifica tutto ciò accusando i liberali di Romagna di essere imitatori dei peggiori rivoluzionari d'Oltralpe d'ogni tempo. Ovviamente l'exemplum da deprecare, è la rivoluzione del 1789. E fin qui siamo nell'ambito di una logica politica conservatrice. Dove Cavedoni impressiona come un gigante che schiaccia tutto ciò che incontra sulla strada della Politica e della Storia, è nell'ampio corredo della dottrina teologica che fa il Potere un'emanazione da Dio, a cui tutti debbono rispetto e sottomissione. Ogni ribellione è frutto delle tenebre della falsa sapienza (p. 619), perché anche Agostino (oltre gli evangelisti) insegna l'obbedienza ai prìncipi. L'antagonismo dottrinario (o dogmatico che dir si voglia) di don Cavedoni, è un complesso sistema che alimenta ciò che, proprio a proposito della rivoluzione del 1831, è definibile come sistema di perfetta Inquisizione: si perseguita chi tenta di svelare la verità. L'Inquisizione cattura gli avversari e li fa sparire per sempre: sono le parole di un diplomatico, il protestante conte Victor Crud, rivolte all'ambasciatore di Russia a Roma, principe Gagarin (in H. Bastgen, "Un promemoria sopra la causa della rivoluzione nello Stato Pontificio nel 1831", RSR, XI, 1924, p. 439).  Della falsa firma di Domenico Bentivoglio nel testo Indirizzo ai popoli e ai principi d’Italia non s'accorge l'autore di un fresco volume sul Risorgimento riminese, in cui si legge che la situazione politica è magistralmente descritta dallo stesso Bentivoglio. Il quale non avrebbe mai potuto scrivere le cose che si leggono a p. 7 (qui sotto riprodotta) del cosiddetto suo opuscolo.   Su Zollio vedere anche 1936, si pensa al 1831. Aprile 1936, "il Diario" dell'Azione Cattolica di Rimini, pubblica un articolo di Giulio Cesare Mengozzi sul vescovo della città nel 1831, mons. Ottavio Zollio, passato alla storia per il proclama del 19 febbraio, pubblicato nel bel mezzo della tempesta rivoluzionaria, avviatasi pacificamente da Bologna il 4. La sommossa interessa tutti i territori emiliano-romagnoli dello Stato della Chiesa da Piacenza alla Cattolica, e culmina nella sconfitta militare alle Celle di Rimini, il 25 marzo. Zollio nel proclama rassicura che ordine, concordia e pace regnavano tra gli insorti. E raccomanda di mantenere la quiete necessaria a rifiutare i cattivi consigli di quanti miravano al caos. Torniamo al 1936. Già nel 1931 l'Azione cattolica riminese ha subìto una persecuzione politica (in linea con le direttive di governo): sacerdoti minacciati, oratorii devastati, circoli degli scouts chiusi. C'è pure l'arresto del presidente dei giovani cattolici, Luigi Zangheri che (ricordava Sergio Ceccarelli nel 1983), deve attraversare il Corso in mezzo ai poliziotti come un malfattore qualsiasi. La cattura di Zangheri è giustificata ufficialmente dal fatto che nei circoli cattolici si erano infiltrati gli antifascisti. Nel "Diario" dello stesso 1936 il sacerdote don Giovanni Montali pubblica tra maggio e luglio due articoli che sono una pungente satira nei confronti della nuova mistica fascista. Ed approdano ad un'invocazione al duce, chiamato il "chirurgo provvidenziale" cui toccava il compito di risanare la gioventù italica. Don Montali il 20 giugno 1944 è avvisato da un capo fascista che stanno per catturarlo e fargli la pelle: "Scappi via...". E lui va a San Marino, dai frati di Valdragone. Al ritorno a casa, dopo la liberazione di Rimini (21.9.1944), ritrova in un pozzo i propri fratelli Giulia e Luigi, 59 e 66 anni, uccisi dai nazi-fascisti. Nell'articolo di Mengozzi, mons. Zollio appare il simbolo della cultura cattolica liberale capace di intendere soltanto la voce del Vangelo e non gli obblighi del potere temporale. Mengozzi apparteneva ad una famiglia in cui ideali risorgimentali e valori religiosi convivevano, con diretta assunzione di pubbliche responsabilità. In una breve antologia sui cento anni dell'azione cattolica riminese (1968), Mengozzi ricordava per il 1937 l'intervento di Benigno Zaccagnini al fianco di Carlo Alberto Balducci, e per il 1938 la presenza di Augusto Baroni, poi docente di Storia della Pedagogia al Magistero di Bologna.  Indice Rimini 150 Antonio Montanari "Riministoria" è un sito amatoriale, non un prodotto editoriale. Tutto il materiale in esso contenuto, compreso "il Rimino", è da intendersi quale "copia pro manuscripto". Quindi esso non rientra nella legge 07.03.2001, n. 62, "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 05.08.1981, n. 416", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67, 21.03.2001. © Antonio Montanari. [1462, 02.05.2011, 11:23. Agg. 15.06.2011, 09:33]. Mail |