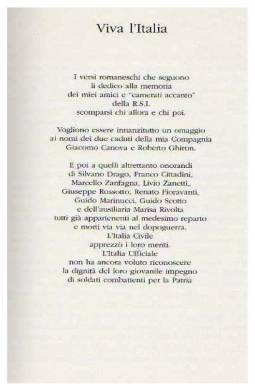

VIVA L’ITALIA

Trascriviamo qui di seguito i 29 sonetti con cui Mario

Castellacci, autore di “Le donne non ci vogliono più bene” racconta la

storia sua e dei ragazzi che, con lui, reagirono alla vergogna dell’armistizio

dell’8 settembre 1943 arruolandosi, prima ancora della costituzione della

Repubblica Sociale Italiana, nella sopravvissuta all’armistizio Legione

Tagliamento del Maggiore Zuccari

CINQUE GIORNATE

DISPERATE E BELLE DE QUER SETTEMBRE DER ‘43

I – Gli ultimi sopravvissuti

Quanti settembri, Peppe (1), so’ passati

da quer settembre del Quarantatre !

Tu

ciài settantasette anni sonati.

Io

uno, pe’ bon peso, più de te.

E l’amici via via ciànno lassati:

e Franco e Guido e l’artri. E’ come se

giocassimo vecchietti scojonati,

ar moscaceca der Quannovievviè.

Semo

rimasti fra de noi sett’otto

De

cui certuni se po’ dì che vive

Già

mezzi su la tera e mezzi sotto.

Passa er fiume. E noi stamo su le rive

Aspettanno er momento de fa ‘r botto

No. Quarcuno ‘sta storia l’ha da

scrive.

II - Cantami o diva

Ce provo io, la mana che me trema

E

‘na mordacchia in cima a le budella.

Perché

contà ‘na storia come quella

Nun

so’ bignè de pastafrolla e crema.

‘Na storielluccia, ma che cià pe’ tema

un’avventura disperara e bella

che si ce fusse Omero o Pascarella

magara ce farebbero un poema.

Io

però nun ciò muse che me intona

ne

santi ispiratori a cap’a lletto.

Ar

più pozzo fa un voto a San Lumìno

E principià, che Dio me lo perdona,

arubbanno l’attacco d’un sonetto

ar sor Belli Giuseppe Giovacchino. (2)

III – L’8 Settembre

C’era ‘na vorta un re che dar palazzo

disse

a un Badojo: “Firma l’armistizio!”

“E

poi, Sire?” “Scappamo a precipizio”.

“E

l’Italiani?” “S’attaccasse ar cazzo!”

E fu così che nacque er quadro a

sguazzo

de quer famoso Giorno der Giudizio

in dove che Sempronio e Caio e Tizio

tutti coreva pe’ sarvasse er mazzo.

Li

tedeschi sparaveno ner mucchio

e

le donne a strillà da le terazze

e

li nostri a ‘nguattasse ne la fogna.

E

laggiù, tra ‘na rosicata e un succhio,

puro li sorci de le peggio razze

a disse fra de loro: “Che vergogna!”

IV – La mattina del 9

La matina der nove. C’era er patto

che

noi vecchi compagni de la scola (3)

ce

se ‘ìncontrassi, all’accadè de ‘n fatto,

ar

Colle Oppio llà su ‘na piazzola.

E nell’annacce intesi a tratt’a tratto

un brontolà lontano, ‘na gragnola

de schioppettate e quarche sparo matto

de bomba giù verso la Cicchignola.

E

viddi fantaccini a mane arzate

messi

in colonna da un tedesco fiero

che

je puntava un mitra ne la schina.

E chi da ‘na finestra a urlà: “Scappate!”

All’Oppio m’aricordo – perché c’ero –

s’aritrovammo in una quindicina.

V – Farsi avanti

Pochi.

Ma llà pe’ llà pareva tanti.

“Regazzi,

er fatto è chiaro” disse Pietro.

“L’Italia

scappa. Ir Re se tira indietro.

Semo

allo scenufrèggio,(4) ‘n ce so santi.

E qua nun serve lagrimucce e pianti.

L’onore nun se vende a ‘n tant’ar

metro.

Si ciavèmo le palle, e no de vetro,

qua noi bisogna che se famo avanti”.

Avanti,

sì. Ma ‘ndove? Da che parte?

Chi

cerco? ‘Ndo me butto? Co’ chi provo?

P’avè

un fucile a chi s’ha da ricore?

E fu così che ce ‘nventammo l’arte

de fasse avanti cor “nemico novo” (5)

p’arimedià du’ bbriciole d’onore.

VI – Le porte in faccia

Annavamo

a trattà, dovunque c’era,

cor

crucco armato ar pizzo de la via.

Noi

de qua, lui laggiù su la trincera:

“Noi

esse amici!” E quello: “Pussa via!”

“Ma noi volere continuare guera!”

“Raùs!” gridava. E – ‘n colpo che te

pija –

sparava a guercio co’ la mitrajera.

Un pèar d’ore durò ‘sta litania.

Finchè

de sito in sito pe’ furtuna

trovammo

un crucco meno ‘ncavolato

co’

cui noartri se potè parlà.

E lui ce disse: “So che s’ariduna

certi de voi ‘nd’un campo impruvisato

giù da le parte de Cinecittà”.

VII – Sul tram dei Castelli

Nun

se partiva dunque all’isolata:

già

s’era desti in giro artri fratelli!

Ce

demmo appuntamento a la fermata

der

tranve bianchebblù de li Castelli.

Passai pe’ casa. E a mamma, sventurata,

je dissi: “’A ma’, me vado a fa i

capelli”.

Povera donna! E poi via de volata

a risicà la morte inzieme a quelli.

Er

tranvetto lo presimo d’assarto.

E,

appena fummo su, co’ tutto er fiato

Ce

mettemmo a cantà fino all’arivo.

Come che lì ce fusse stato un parto

e noi fossimo er pupo appena nato

che strilla e fa sapè: “Sto qua, so’

vivo!”

VIII – Cinecittà quel giorno

Cinecittà

pareva un firm de guera.

Li

studi, li viali, l’isolati

formicolava

tutti de sordati

vestiti

ognuno ne la su’ maniera.

Tedeschi e, inzieme, gente d’ogni tera:

e russi ex priggionieri e poi croati

e rumeni e francesi spicciolati

che manco noi sapevimo che c’era.

Co’

indosso ancora l’abbiti civili

in

quer Campo de Marte dell’Europa

c’era

venti italiani come noi.

Aggitanno nell’aria tre fucili

e un vessillo su un manico de scopa

pareva recitasse a fa’ l’eroi.

IX – La prima adunata

E

ce vennero incontro senza affanno,

ner

senso che nisuno fece festa.

Come

pe’ dì: “Ve pare l’ora, questa?”.

Come

pe’ dì: “Ve stavimo aspettanno”.

Certi li conoscevo. C’era Lanno

E c’era Carlo a fà da capintesta.

Disse: “Già presentammo la richiesta.

Fra poco, prima o poi, ce chiameranno”.

Defatti

sortì fora un capitano.

Era

de Vienna, a quer che poi se seppi,

e

parlava più o meno l’italiano.

Davanti a lui ce sistemammo a schiera

allineati e dritti come zeppi

cor manico de scopa pe’ bandiera.

X – Il nostro primo no

E lui ce fece: “Volontari, ià?

Questo

vor dì che voi ciavete core.

Apprezzo

chi dimostra federtà

e

me dichiaro vostro estimatore.

Ma a ‘sto punto, signori, che se fa?

L’Italiano è ‘no Stato traditore.

E tuttavia la Nostra Autorità

ve concede in estremi un grosso onore.

Chi

defatti tra voi ciabbi vaghezza

d’entrà

ner Grande Esercito Germano

de

fronte a me facesse avanti un passo!”

Ma noi nun se movettimo de pezza.

Guardanno dritt’all’occhi er capitano

ognuno restò fermo come un sasso.

XI – Il chiarimento

Vallo a capì pe’ quali vie segrete

l’omo

reaggisce all’accadè de ‘n fatto!

Er

capitano se ‘ncazzò, direte.

Macchè!

Se mise a ride come un matto.

Rideva, e ce ‘ndicava co’ le dete.

Ma poi ciaripenzatte. E ippisifatto

se nn’uscì: “Ma che cazzo pretennete?”

e da llì, mo’ de lama e mo’ de piatto,

ce

massacrò: “Bruttissima marmaglia!

Co’

che porco coraggio t’arifiuti

de

stà sotto le insegne dei Germani?”

Silenzio. E Piero fa: “Semo Italiani!

E co’ tutti i rispetti a voi dovuti

ce piacerebbe d’arifà l’Itaglia”

XII – La schiera s’ingrossa

“Ah!”

fece quello. Ossia: “S’era capito”.

Poi

disse: “Beh, vedrò che si può fare”.

Salutò

cor saluto militare

e

se n’annò pe’ ‘ndove era sortito.

E Pietro co’ ‘na faccia da ‘mpunito

ce domannò: “Regazzi, che ve pare?

Ho detto giusto?”. “Giusto! Regolare!”

je fece Carlo. E tutti: “Garantito!”.

Fu

allora che laggiù da quer cancello

un camio

dell’esercito italiano

sboccò

drent’ar cortile a gran cariera.

Sopra ce stava un piccolo drappello

de matti come noi, sei bombe a mano,

quattro cinque fucili e ‘na bandiera.

XIII – La bandiera col buco

‘Na bandiera ariccorta a Tor de Nona

in

un vecchio presidio saccheggiato.

Grande.

Vera. Ner bianco era stampato

lo

stemma co’ lo scudo e la corona.

M’aricordo fu Carlo de persona

che, co’ ‘n rasore riccapezzolato,

sgarrò ‘n tondo lo stemma rinnegato.

Ne sortì fora un “O” fatto a la bbona.

(O,

come l’O de la parola Onore)

E a

quer vessillo je facemmo festa

che

manco a ‘n Santo sull’artar maggiore.

De quello sgarro la morale è questa:

“In punt’estremo sarva er tricolore!

Li stemmi passa, ma l’Italia resta”.

XIV – Si parte

E così fu che – la bandiera ar vento –

Carlo

ce corse a dì: “Regazzi, è l’ora!

Pare

che in d’un paesetto llà de fora

ce

stanno i resti della Tagliamento!

Se parte pe’ laggiù!”. Da quer momento

fu certo che l’Italia c’era ancora:

la nova compagnia de la malora

arinsanguava un vecchio reggimento.

Tre

camioni tedeschi, quella notte,

portattero

quaranta disperati

giù

giù pe’ le campagne verso Ardea.

Nino, l’esperto delle storie dotte

disse solenne: “Cari camerati,

sappiate che pe’ qua ce passò Enea!”

XV – Storia nostra

“E nun se dice Ardèa” , rifece Nino

seguitanno

a parlà tra ‘r lusco e ‘r brusco

der

camio che coreva ar su’ destino.

“L’accento

va sull’A de la maiuscola.

Àrdea, se dice, come che in latino

già se diceva ar tempo dell’Etrusco.

Oggi è solo un paesucolo burino,

ma de groria ‘na vorta fu corusco.

Là

regnattero i Rutuli de Turno

e

llà ‘nzinanco er Console Cammillo

esiliato

passò le su’ priggioni”.

E doppo che ste cose dette furno

er silenzio fu grande. E manco a dillo,

Pietro fece ammirato: “Me cojoni!”

XVI – Un “Alto là!” in italiano

S’era in quaranta e pieni de pretese

-

mancava un sordo a potè fa ‘na lira –

in

viaggio verso er mitico paese.

E

chi canta e chi sogna e chi sospira.

Sur camio – uno dei tre che, svorta e

gira,

scapicollava pe’ salite e scese –

l’autista era un sergente bavarese.

Che defatti coreva a tutta bira.

A

‘n certo punto se sentì du’ spari.

Poi

‘na voce strillò ne la nottata:

“Arto

là! Chi va là! Dite chi sete!”

Er tedesco frenò. Se accese i fari.

Se vidde ‘na pattuja attrincerata.

Nino arispose: “Semo leggionari!”

XVII – Il primo legionario

“Leggionario so’ io!” prutestò quello

sortenno

a mano armata da la fossa.

Pe’

paura chissà de che tranello

saliva

piano e mossa dopo mossa.

Montò sur camio. E tutti ner vedello

provassimo quaggiù come ‘na scossa:

portava er fezze nero pe’ cappello

e lì, sulle mostrine, l’Emme Rossa.

Disse

Pietro: “Venimo a la Leggione!

Semo

li vostri novi camerati!”

E

quello: “Nun me dì che sete eroi!”

Pietro minnimizzò: “Semo persone!

Pe’ tutta Roma, fra ‘r Quadraro e

Prati,

ne poi riccapezzà quanti ne voi!”

XVIII – La “Tagliamento” quella notte

Arivammo laggiù, pe’ falla lesta

a

notte fonna ossia verso le trene.

E

llà se scatenò l’andiriviene

dei

leggionari vecchi a facce festa.

Chi dannoce ‘na sleppa su la testa

e chi ‘na manatella ne’ le rene

tutti contenti a dicce: “Bravi! Bene!

Ve manna Iddio! Che bella nova è

questa!”

Erano

scesi a furia da le brande

sicchè

girava chi co’ le canotte

e

chi co’ solamente le mutande.

E brindaveno arzanno er gavettino

der Frascatello preso da ‘na botte

che stava giusto llà co’ quer destino.

XIX – Il Comandante

Cor gavettino in mano pure lui

-

ma vestito però da capo a piede –

er

Comandante Zuccari ce diede

de

quer contento la ragion per cui.

Disse: “Avemo passato giorni bui.

Pareva morta ogni speranza e fede.

Ma la speranza è qua, come se vede.

E cià er core e la faccia di costui!”

E

indicava cor dito tremarello

le

capocce de Carlo e Pietro e Nino

e

‘nzomma de noartri sciagurati.

Poi disse: “Erimo avanzi de macello,

urtimi ormai, ridotti ar lumicino.

Ma stasera, co’ voi, semo rinati!”

XX – La camicia nera

Ce accompagnò – la notte era passata –

lui

stesso fin laggiù nel cappannone.

E

llà vedemmo tra la cunfusione

la

montagna de panni abbandonata.

Divise vecchie: ognuna era già stata

addosso a un chissacchì de la Leggione

che all’ora vergognosa der fugone

a gambe pure lui se l’era data.

Lo

so. Lo so che mo’ quarcuno obbietta:

“Inzomma,

come fu come nun fu,

là

te capasti la camicia nera!”

Nu’ rompe li cojoni, Sor Cazzetta!

‘N’arta vorta, ar mi’ posto, viecce tu.

Là de camicie, giusto quella c’era!

XXI – La vestizione

Noi

stessi all’alba, come lavannare,

quelle

camicie le sciacquammo ar fosso.

Poi

le stennemmo ar sole ancora rosso

in

una vigna ai fili d’un filare.

Li carzoni e le ggiubbe nun me pare

che le lavammo. Ar massimo ‘no sghrosso

co’ la scopetta. L’infilammo addosso

all’uso sbrigativo militare.

Quei

panni borbottaveno quarcosa

co’

la voce de chi, de punto in bianco,

l’aveva

smessi pe’ ‘un combatte più.

Dicevano: “Sta ggiubba fu groriosa.

La portai pe’ quattr’anni. Mo’ so

stanco.

Te prego, giovanò: portala tu!”

XXII – Finalmente soldati

Vestiti a novo in quell’antichi panni

e

armati de moschetti e de pistole

quer

giorno stesso ce schierammo ar sole

co’

la bella ruganza dei vent’anni.

Ma non era finiti i nostri affanni.

Vestivamo italiano, se Dio vole;

ma p’arifà l’Italia, e no a parole,

toccava a quistionà coll’alemanni.

La

“Tagliamento”, infatti, era aggregata

a

la famosa Divisione “Stude”(6),

fior

fiore de li crucchi combattenti.

E fin dalla primissima adunata

Un animo ce disse: “Nun te illude:

qua lotterai coll’ugne e co’ li denti”.

XXIII – Il tenentino Franz

Er tenentino Franze era contento

der

fatto che ce fussimo arrolati.

Ce

portava a trottà pe’ campi e prati

pe’

fa’, diceva lui, l’addestramento.

E felice strillava a ‘gni momento:

“Fe farò difentà boni sordati!”

E noartri, sbuffanti e sderenati,

a corre appress’a lui pe’ fora e

drento.

Poi

venne l’istruzione musicale.

Chè

Franze, co’ quell’aria un po’ da fesso,

a

‘n tratto disse: “Mo’ fe inzegrerò

a cantare con me Di fane oh. (7)

Io fe la canto e foi fenite appresso!”

E Pietro fece: “Qua se mette male”.

XXIV – Il secondo “no”

“Di fane oh, di rane mit ghesciorze…”

cantava

dunque Franze alla tedesca.

Ognun

de noi nun ce capì ‘na fresca

ma

la cantò co’ tutte le su’ forze.

Ne la pausa, però, se ne discorze.

Fu Nino - credo - a organizzà la

tresca.

"Tutti d'accordo?".

"Sì". La sordatesca

aricantò fin'a cche Franze vorze.

E

fummo pronti. E ir crucco, ai sette celi,

fiero

e gioconno ce sparò la botta:

"Mo'

la cantamo all'oberkommandante!"

Annammo. E, in bella schiera llà

davante,

ar "Pronti via!" - da fiji de

'na mignotta -

cantammo invece l'Inno de Mameli.

XXV - Testa alta

Nun

ce fu né prutesta né vendetta.

A

quello sgarro ce passorno su.

E

doppo la famosa canzonetta

er

poro Franze nun se vidde più.

Perché 'na cosa, fra de noi, va detta.

Er sordato tedesco ha 'sta virtù:

che si tu ciai coraggio t'arispetta,

ma se te fai vijacco te da giù.

Volevamo

onorà l'arme italiane?

Subbito

se capì: questa è la via!

Riarzà

la testa, er fegheto e l'orgojo.

'Sta terra che t'arigalò Badojo,

camerata Richarde, è terra mia!

Te dirò, finchè pozzo: "Giù le

mane!".

XXVI - La difesa di Roma

Frammischiati

er tedesco e l'italiano

tutti

coll'armi in pugno a par'e patta

pe'

du' notti così, fratta pe' fratta

annammo

a presidià l'Agro Romano.

Era previsto un lancio americano

de paracadutisti in quella tratta.

Quell'invasione poi nun fu mai fatta.

Ma noi, l'orecchio attento a 'gni

rioplano

che

passava, a 'gni segno de pericolo

che

minacciasse Roma e la contrada,

ce

sentivamo er core antico e bello

de Goffredo Mameli sur Giannicolo

o quello de Manara a Villa Spada

o de Giacomo Medici ar Vascello.

XXVII - La tradizione

Repubbricani

- e no "repubbrichini"

noi

ce se disse già da quer momento.

Ce

davano coraggio e sentimento

l'ombre

d'Orazio ar Ponte (8) e de Mazzini.

"L'elmo de Scipio" che

cantammo ar vento

l'avevamo 'mparato regazzini.

E' vero: erimo fiji de Mussolini

Però nipoti d'ogni antico evento.

Erimo

camerati ossia fratelli

d'Italia

ognuno in fila su la traccia

de su

padre e der padre de su' padre.

Rinnegavamo le gentacce ladre,

i Maramaldi, i vili, i vortafaccia,

i cacasotto, i servi dei bordelli.

XXVIII - Quella storica

notte

La

notte avant'ar 13 annavamo

pe'

le campagne tra scarupi e buce

quanno

ar Commando s'appicciò 'na luce.

Finchè

frammezzo a voci de richiamo

laggiù - che a malapena sentivamo -

venne lo strillo: "Hanno sarvato

er Duce!"

Stavo co' Pietro. E lui bulletto e

truce

me fa: "Tu che dici?

L'arruolamo?"

La

Storia scriverà: "Nei giorni bui

quei

regazzi risposero all'appello

de Mussolini

e accorsero a Salò".

E' vero, sì, ma è vero pure no.

Perché - la Storia avrebbe da sapello -

Noi stavamo già llà senza de Lui.

XXIX - C'eravamo noi tutti

Tutti

stavàmo llà fin dar tramonto

de quell'8

settembre. Puntuarmente.

Stavamo

tutti llà pe' dì: "Presente!

Io

ce so'. So' Italiano! E pago er conto!

La guera è persa? E' disparo er

confronto?

È finita? Nun voio sapè gnente!

Me 'nteressa l'onore solamente.

E se me tocca de morì so' pronto!"

Se

pensava: "L'Italia in un domani,

de

quer che ho fatto se n'accorgerà.

E ne

sarà felice e consolata.

Ma i posteri nun so' boni cristiani.

E fra cent'anni ancora se dirà

Che la tu' parte, Peppe, era sbajata.

NOTE:

(1) Peppe è il professor Giuseppe Sermonti

(2) Il sonetto del Belli è “Er dispotismo” che inizia “C’era ‘na vorta un re, che ddar palazzo…”

(3) I “compagni de la scola” erano quelli del Liceo “Cavour” prossimo al Colle Oppio. Buona parte dei convenuti all’appuntamento lo avevano frequentato prima dell’università.

(4) Scenufreggio = disastro massimo

(5) Nemico novo = i tedeschi

(6) La Divisione Paracadutisti “Student”

(7) Era la canzone delle S.A., qui storpiata in romanesco.

(8) Orazio Coclite