Claudio Tolomeo (in greco Klaudios Ptolemaios, più noto semplicemente come Tolomeo) rappresenta l'astronomo più influente della sua epoca, e i suoi dettami saranno ritenuti validi per oltre 1500 anni, influenzando la cultura a venire.

Claudio Tolomeo (in greco Klaudios Ptolemaios, più noto semplicemente come Tolomeo) rappresenta l'astronomo più influente della sua epoca, e i suoi dettami saranno ritenuti validi per oltre 1500 anni, influenzando la cultura a venire.

Tolomeo viene riconosciuto come uno dei padri della geografia, nonché l'ideatore del famoso Sistema Tolemaico, che descrive il moto dei pianeti. Scrisse due opere scientifiche di primaria importanza: Gheografiké uféghesis (Geografia) un compendio di tutta la geografia nota nel mondo romano all'epoca della stesura, e l'Almagesto (in greco Hè Megalé Syntaxis, il Grande Trattato, in arabo Al-Majisti) il più importante trattato di astronomia del II secolo.

Tolomeo nacque nell'anno 100, a Pelusium o Tolemaide. Nonostante greco, il suo nome porta a pensare che fosse cittadino romano (Claudio) e che visse e lavorò in Egitto (Tolomeo), quasi sicuramente ad Alessandria d'Egitto come bibliotecario. Morì nel 178.

La geografia

Si tratta di un compendio di 8 libri, realizzato partendo da diverse fonti, tra cui quelle dell'opera geografica di Marino di Tiro e quelle dei resoconti dell'impero romano e della Persia.

L'opera si articola in maniera estremamente logica. La prima parte viene riservata alla discussione dei dati e ai metodi impiegati. Tolomeo ci mostra nella sua opera una mappa su una particolare griglia, dove pone tutti i luoghi conosciuti allora, fissandone le coordinate. A differenza di come si usa oggi, la latitudine venne misurata in ore anziché il gradi. Per la longitudine, fissò il meridiano di valore 0 in corrispondenza del territorio più occidentale allora conosciuto, le isole Canarie.

Nonostante l'imponenza dell'opera, e al fatto che Tolomeo migliorò il metodo delle proiezioni, essa risulta affetta da notevoli errori. Per prima cosa, i dati relativi a località fuori dall'impero romano erano affetti, a causa delle fonti utilizzate, da una forte imprecisione. Inoltre, Tolomeo convertì le coordinate delle mappe, cui riuscì ad attingere, da lineari ad angolari, il che le distorse notevolmente. Non è strano quindi notare errori anche di 2 gradi sulle latitudini. Situazione peggiore fu quella relativa alle longitudini, dove fino all'avvento dei cronometri (1700) rimase un problema insoluto. A questo va aggiunto l'errore da parte di Tolomeo nella stima della grandezza della Terra (che considerò più piccola di quella che è).

Nonostante ciò, l'opera rimase in grande considerazione per molti secoli, così come l'autorevolezza dell'autore. Per fare un esempio, lo stesso Cristoforo Colombo tenne in grande considerazione l'opera di Tolomeo, la cui opera era considerate di livello “scientifico” rispetto anche ad altre carte nautiche che erano ben più precise. Non a caso, il navigatore italiano si fidò ciecamente della misura tolemaica riguardo alla circonferenza terrestre (rendendo impensabile alla presenza di un altro continente tra l'Europa e l'Asia).

L'almagesto

L'Almagesto venne considerato l'opera più significativa in campo astronomico, fino alla piena accettazione del sistema Copernicano. Nonostante l'opera mostri una visione distorta di quello che è veramente l'attuale Sistema Solare, rimase in voga essenzialmente per due motivi: primo, la grande considerazione nei confronti di Tolomeo, secondo perché possedeva l'accuratezza sufficiente per l'astronomia dell'epoca per descrivere i fenomeni celesti.

Una delle lacune più importanti dell'opera è dovuta al fatto che all'epoca gli astronomi (e quindi anche Tolomeo) non erano osservatori, ma si limitavano a compiere studi matematici dei fenomeni celestr (cosa completamente diversa da come viene inteso oggi). Ciò determina uno studio incompleto della materia.

L'almagesto spiega i moti delle stelle, dei pianeti, del Sole e della Luna rifacendosi, in parte, al sistema Geocentrico (ovvero la Terra è posta al centro dell'Universo). Fu tale la sua importanza che ancora oggi viene definito “Sistema Tolemaico”. Tolomeo era convinto che attorno alla Terra girassero, su delle sfere concentriche, tutti i pianeti, compresi la Luna e il Sole. Le stelle venivano considerate come gli oggetti più esterni, e si consideravano fisse. In questo, Tolomeo si rifaceva alla visione Aristotelica dell'Universo. Ciò che differenzia le due linee di pensiero è dato dal fatto che nel sistema Tolemaico la Terra non è Geocentrica, ma semplicemente Geostazionaria, ovvero fissa ma non al centro dell'Universo. Tale sistema (più complesso) fu inventato per spiegare lo strano moto dei pianeti, che a volte rallentavano, a volte acceleravano, a volte avevano perfino un moto retrogrado. Tutto ciò partendo comunque dall'assioma che il moto dei pianeti “doveva” essere regolare (fin da Aristotele il moto dei corpi celesti veniva considerato perfetto in quanto tali).

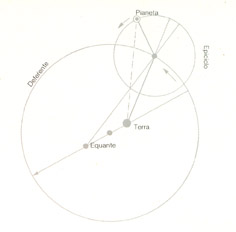

Per spiegare tali fenomeni visivi, Tolomeo assunse che i pianeti non avevano una velocità lineare costante, ma che avessero una velocità angolare costante in relazione ad un particolare punto, chiamato Equante. Consideriamo la figura accanto. Il pianeta gira su una circonferenza, detta Epiciclo, il cui centro (dove si trova l'oggetto celeste) prende lo stesso nome. Questo punto centrale ruota su una seconda circonferenza, il cui punto centrale viene chiamato Deferente. Il moto angolare del pianeta, combinazione del movimento relativo a queste due circonferenze, è costante relativamente ad un punto chiamato Equante. Come si vede, in questo sistema il centro dell'Universo non è la Terra, bensì il centro della circonferenza chiamata Deferente. La posizione del nostro pianeta, in questo sistema, rimane fissa (non si muove).

avessero una velocità angolare costante in relazione ad un particolare punto, chiamato Equante. Consideriamo la figura accanto. Il pianeta gira su una circonferenza, detta Epiciclo, il cui centro (dove si trova l'oggetto celeste) prende lo stesso nome. Questo punto centrale ruota su una seconda circonferenza, il cui punto centrale viene chiamato Deferente. Il moto angolare del pianeta, combinazione del movimento relativo a queste due circonferenze, è costante relativamente ad un punto chiamato Equante. Come si vede, in questo sistema il centro dell'Universo non è la Terra, bensì il centro della circonferenza chiamata Deferente. La posizione del nostro pianeta, in questo sistema, rimane fissa (non si muove).

In tale sistema, i pianeti che osserviamo assumono un movimento caotico (relativamente al nostro punto di vista), dove accelera, rallenta o cambia direzione.

Va tenuto presente che questo sistema è figlio dell'interpretazione comune che i pianeti, il Sole e la Luna ruotano attorno alla Terra, ma anche del fatto che Tolomeo, così come era in uso a quei tempi, non ammetteva conclusioni in seguito ad un'opera osservativa dei fenomeni, ma adattava i dati in suo possesso per poter dimostrare che il suo sistema era quello corretto. Nonostante tali incongruenze, rimase comunque l'opera di riferimento in Astronomia per secoli.

L'Almagesto si chiude poi fornendo un catalogo stellare di circa 1080 stelle e derivato dall'opera di Ipparco di Nicea (le cui notizie ci vengono principalmente proprio dalle opere di Tolomeo).