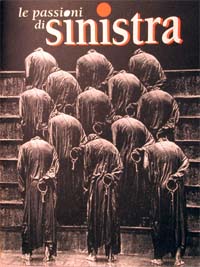

Quando la lotta si fa guerra |

Genova, 18-22 luglio 2001, stadio Carlini, stadio “disobbediente”. Ho avuto la sensazione, nitida, di trovarmi di fronte a qualcosa di nuovo, di storicamente registrabile.

Fare politica, scendere in piazza con l’elmetto e la mascherina antigas (di scarico), vivere una manifestazione come punto di coaugulo per verificare che questo movimento, fatto di movimenti, sta crescendo. Vedere, toccare, contare i corpi di donne e di uomini, che ti appartengono, che stanno dalla tua parte. Con queste idee nella testa sono arrivata a Genova.

Ma che movimento è questo a cui è impedito di muoversi, di manifestare liberamente in città senza barriere e confini metallici? Che movimento è un movimento senza possibilità di movimento? È un movimento non riconosciuto, non legittimato, non autorizzato. Ma è un movimento che si autoriconosce, si autorganizza, si autolegittima e che è politico già per questo. Basterebbe questo per ribellarsi, per disobbedire. Basta già questo per farti sentire estranea e indesiderata in una città violentemente assediata, presidiata, bloccata da zone di color rosso sangue. Basta già questo per farti sentire in guerra.

Di là loro, gli 8 Grandi, rappresentanti non si sa di chi, delegati non si sa da chi.

Di qua noi.

Nel mezzo l’esercito, la polizia e squadracce di picchiatori nei loro reparti ultraspecializzati in repressione.

Eh, sì, sensazione di guerra, ancor prima, molto prima che iniziasse la guerriglia urbana, ancor prima che forze dell’ordine e forze del disordine si fondessero in pratiche di guerra dai contorni chiaramente oscuri. Genova come Beirut, come Belfast, come Santiago. Genova come Napoli quattro mesi prima.

La frontiera, le frontiere, come figurazione materiale e simbolica insieme, della guerra, della dimensione bellica. Come metafora più proterva di questo nuovo fascismo e della sua storica tendenza a mescolare guerra e politica, a fare della guerra e della strategia della tensione, in piazza e nei palazzi, l’essenza stessa della politica ridotta a forma stilizzata del conflitto bellico.

Frontiere, zone rosse che si insinuano nella vita quotidiana, segmentandone gli spazi sociali. Frontiere che dividono aree di popolazioni dotate di diritti e poteri da altre escluse e discriminate; frontiere che disciplinano flussi migratori riproducendo su scala planetaria le gerarchie sociali. Sì, le barriere attorno alla zona rossa sono il paradigma dell’esclusione, frutto maturo della modernità neoliberistica.

La militarizzazione della città ligure ha travolto e plasmato quelle nostre notti nel garage sotterraneo dello stadio Carlini. La paura di notte, con gli elicotteri fissi a ronzare sulle nostre teste, che lì sotto le forze del disordine potessero farci fare, agendo indisturbate e coperte, la ”fine dei topi”. Ma dopo, solo dopo, tornati a casa, riaccesa la tv e riacquistata la possibilità di comprare un giornale senza il rischio di essere “presi” fuori dallo stadio in orari non deputati a girare per la città, li avremmo visti i corpi armati dello Stato legittimati a cancellare le basilari garanzie dello Stato di diritto.

Fascismo, pensavo: non c’è altro orizzonte concettuale che meglio si renda utile per leggere quest’epoca, la modernità.

La paura di poter essere prelevata all’improvviso e portata via.

Non so, ma a proposito di confini inviolabili, credo sia il caso di chiedersi se non stiamo varcando una soglia epocale. E di interrogarsi su cosa significhi vivere senza diritti né sicurezza per i/le migranti nelle nostre città.

Questi i miei pensieri confusi e disordinati macinati in treno, di ritorno da Genova.

E insieme pensavo a quanto sia stato difficile per me, donna femminista fare differenza, agire la differenza lì in quei giorni, destreggiandomi funambolicamente in un precario equilibrio tra adesione e condivisione di pratiche di piazza da organizzazione militare (fare il cordone per proteggere lo spezzone del corteo, indossare casco mascherina e foulard per evitare botte e lacrimogeni), e prendere le distanze da queste logiche maschili di guerra guerreggiata.

Ovvero, ancora una volta ho sentito l’impossibilità di evitare che gli spazi della politica cedessero all’onda d’urto della violenza, del corpo a corpo, della lotta in piazza che si fa guerra. E ancora adesso non so se chiedermi come possa un movimento antimilitarista e pacifista farsi trascinare dall’ondata della violenza, oppure come possa un movimento con così forti rivoluzionari contenuti politici non radicalizzarsi fino all’estremo.

Troppo facilmente, stretta sottobraccio, quasi protetta dai miei compagni tutti maschi, in quei giorni di cortei a Genova, la sottile linea di demarcazione tra l’estraneità e la differenza di genere ormai acquisite dal movimento delle donne e l’omologazione alle pratiche politiche neutre si è consumata irrimediabilmente a causa dello stato d’eccezione di quei giorni: eravamo in guerra.

Non ho manifestato nello spezzone delle donne pacifiste, non ho intrecciato canti e balli come loro. Io ero attrezzata come i miei compagni tutti maschi, io ero disobbediente.

A Genova, le donne in piazza hanno subito meno violenza dei loro compagni. Ma durante i massacri notturni nelle scuole Diaz e Pertini e nel carcere di Bolzaneto, i Gom e i diversi reparti speciali non hanno risparmiato nessuna. E per molte giovani donne si è aperta una violenza molteplice e sfaccettata: le botte del manganello si sono unite alle minacce di stupro e a violenze carnali.

“…se non parli, la stupriamo…”, duplice violenza, più sottile, più pervasiva, subire violenza perché il tuo compagno non cede. Duplice umiliazione: il tuo corpo come contenitore per una violenza indiretta.

E l’analogia simbolica tra il manganello come metafora fallocratica per eccellenza e il membro virile, su cui tante teoriche si sono sperticate, si è fatta reale, tangibile.

E allora? Niente di nuovo sotto il sole, sembrano dire gli informatori di tutti i regimi in questa calda fine estate, ora che ormai Genova, Carlo Giuliani e tutti i desaparecidos genovesi sono finalmente tornati a essere una questione di mancato ordine pubblico e di cattiva gestione della piazza.

| |

||

settembre - dicembre 2001