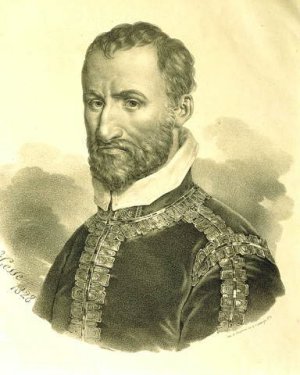

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Il più grande polifonista del Rinascimento italiano. Proveniente da una famiglia di contadini, Giovanni Pierluigi da Palestrina (fine 1525/inizio 1526, Palestrina - 2 febbraio 1594, Roma) arriva a Roma, fanciullo cantore nella cappella di S. Maria Maggiore, probabilmente per l’interessamento del vescovo della sua città natale.

A Roma riceve la sua educazione musicale e verso i vent’anni torna a Palestrina come organista. Ma nel 1550 il nuovo vescovo della città, il cardinale Del Monte, viene eletto Papa con il nome di Giulio III e lo porta con sé a Roma, maestro di cappella a S. Pietro.

Palestrina (come il suo ruolo esige) inizia a comporre e pubblica la sua prima raccolta di Messe, realizzate seguendo i dettami dello stile fiammingo allora in voga, che con la sua ricca ornamentazione non solo rende pressoché impossibile la comprensione dei testi, ma tende anche a prescindere completamente dal carattere generale di un brano.

Marcello II, il successore di Giulio III, si pronuncia apertamente contro questa prassi e indica ai suoi musicisti la via di una più stretta corrispondenza tra la musica e la sua destinazione. Palestrina segue fedelmente questa direttiva (che probabilmente corrisponde anche alla sua inclinazione personale) e in tutte le composizioni seguenti persegue costantemente l’ideale di uno stretto rapporto fra il testo e l’espressione musicale.

Proprio a questo Papa dedica la sua messa più famosa, destinata a diventare l’emblema del nuovo stile, la Missa Papae Marcelli. Circa questa composizione circola una famosa leggenda, probabilmente infondata: durante il Concilio di Trento, i cardinali dibattono a lungo se la polifonia debba rimanere nella liturgia o si debba ritornare al più ascetico gregoriano. Proprio l’audizione della Missa Papae Marcelli pare convinca i Padri conciliari che la polifonia può utilmente servire la comprensione e l’approfondimento spirituale del testo. Certo è che lo stile di Palestrina contribuisce pesantemente a ricondurre l’espressione musicale a servizio del testo liturgico e, quindi, a favorire il mantenimento della polifonia nell’uso ecclesiastico.

Nonostante alcuni tentativi di trovare impiego altrove (a Madrid, a Vienna, a Mantova) Palestrina rimane per tutta la vita a Roma, girando per le cappelle musicali delle varie basiliche della città e continuando a comporre una quantità impressionante di Messe (alla fine della sua vita se ne contano più di cento), di mottetti (ne pubblica cinque libri) e di altre musiche sacre, accanto ad alcune raccolte di madrigali (una di queste gli vale un licenziamento perché viene ritenuto sconveniente che un musicista della cappella papale componga musiche profane).

Difficile rintracciare un’evoluzione stilistica tra tutte queste opere. I critici indicano, fra i suoi esiti migliori, oltre alla citata Missa Papae Marcelli, le composizioni dedicate alla Madonna (oltre a varie Messe Ave Maria e De beata Virgine, soprattutto la Assumpta est; diversi Magnificat, il grande Stabat mater a otto voci e le Litaniae degli ultimi anni), la raccolta di mottetti ispirati al Cantico dei cantici e (sempre fra i mottetti) la Salve Regina a cinque voci del Quinto libro e, soprattutto, lo straordinario Super Flumina Babylonis, uno dei più struggenti canti di dolore della storia della musica.

Tutta questa attività gli vale una fama sempre crescente. Le ristampe delle sue opere si susseguono e la cappella papale esegue quasi esclusivamente suoi lavori.

Quando muore (quasi improvvisamente, intorno ai 70 anni), al suo funerale partecipa, recita una cronaca del tempo, una moltitudine di popolo.