Tav. 1

[Immagine tratta dal testo di Miguel Asín Palacios, Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia, trad. R.Rossi Testa e Y. Tawfik, vol. I, Pratiche editrice, Parma 1993].

L’inferno dantesco e il Liber scalae Machometi

Fabia Zanasi

Nel canto XXXI dell’Inferno, il gigante Nembrot grida le seguenti parole: “Raphèl maì amècche zabì almi”(v.67). A proposito di tale verso, sono state ipotizzate molte differenti interpretazioni, nel tentativo di ascrivere ciascun termine alla lingua ebraica[1], oppure a quella araba. Senza entrare nel merito della legittimità delle proposte suggerite dagli studiosi, preme soltanto segnalare che nel 1866, Charles H. Schier pubblicò un proprio saggio[2] per attestare che Dante conosceva le lingue semitiche e in particolare l’arabo.

Lo studioso si schierava dunque a favore di quanti consideravano la cultura Islamica quale elemento essenziale di confronto e fonte di ispirazione per la società occidentale, in età medievale: una prospettiva che, nel corso degli ultimi decenni, è stata ampiamente documentata, come ben attestano i saggi di Alessandro Bausani (La tradizione arabo-islamica nella cultura europea, in “I quaderni di Ulisse, giugno 1977) e Maria Rosa Menocal (Principi, poeti e visir, trad. M.E. Morin, Il Saggiatore, 2003), un libro appassionato che ricostruisce la storia dei rapporti culturali e sociali intercorsi tra arabi, cristiani ed ebrei nella penisola Iberica, a partire dal 755 e cioè da quando un principe islamico, Abd al-Rahman, fuggito da Damasco, aveva fondato il proprio regno in Andalusia (ad al-Andalus), sino al 1492, ossia l’anno della cacciata di mori ed ebrei dalla Spagna.

Limitandoci al caso di Dante, appare fondamentale punto di partenza la tesi sostenuta nel 1919 dall’islamista Miguél Asin Palacios, autore del ben noto saggio Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia.

Effettuando una comparazione tra il poema dell’Alighieri e alcuni manoscritti arabi, che narrano il viaggio del profeta Maometto nell’aldilà, Palacios colse somiglianze rilevanti, sia sotto il profilo simbolico, sia sotto il profilo formale.

Il sintetico riassunto di uno dei manoscritti analizzati dallo studioso può, da solo, illustrare il realismo delle pene che affliggono i dannati dell’inferno musulmano; leggiamo infatti che Maometto, accompagnato da due guide nell’inferno, ha modo di osservare una serie di raccapriccianti supplizi: “Vede per primo un uomo a terra supino e al suo fianco, in piedi, un'altra persona, uomo, angelo o demone: costui tiene nella propria mano un enorme masso o pilone di pietra, che scaglia violentemente sulla testa della sua vittima, schiacciandogli il cervello; il masso rotola, e quando il carnefice torna con esso al fianco della vittima, già il capo di questa riappare integro e sano, affinché il boia possa ripetere indefinitamente il suo supplizio. Maometto, spaventato alla vista di uno spettacolo tanto atroce, vuole sapere di quali colpe sia rea la vittima, ma le sue guide lo obbligano a proseguire il cammino, finché trovano un uomo seduto, vicino al quale un altro carnefice, in piedi, introduce alternativamente in ognuna delle commessure della bocca un arpione di ferro che gli strazia le guance, gli occhi e le narici. Un po' più in là si presenta alla sua vista un fiume rosso di sangue, agitato come se fosse pece bollente, tra le cui onde nuota a fatica un uomo che lotta per guadagnare la riva; ma nel giungere a questa ecco che un feroce boia lo aspetta con la mano piena di pietre roventi come braci e con violenza gliele introduce in bocca facendogliele inghiottire e obbligandolo a ritornare a nuoto fino al centro del fiume. E il supplizio si ripete, come i precedenti, all'infinito. Più in là una costruzione a torre, stretta in alto e larga in basso, s'innalza davanti agli occhi dei viaggiatori. Si ode una confusa gazzarra di voci umane attraverso le mura. Una volta entrato all'interno, Maometto vede che esso è come un forno acceso, tra le cui fiamme si agitano donne e uomini nudi, che alternativamente sono scagliati fino alla bocca superiore del forno dalla forza delle fiamme, o scendono fino al fondo, a seconda che l'ardore del fuoco aumenti o diminuisca; la scena si ripete con un ritmo incessante, che i lamenti delle vittime sottolineano”[3].

L’uomo dal capo schiacciato è l’ipocrita; il dannato con il volto straziato dagli arpioni è il bugiardo; l’uomo che nuota nel fiume di sangue è l'usuraio; quelli che bruciano nel forno sono gli adulteri. Non è difficile cogliere il contrappasso, il rapporto di analogia tra colpa commessa e punizione. Occorre peraltro osservare che una forma di contrappasso è implicata anche nella legge mosaica del taglione.

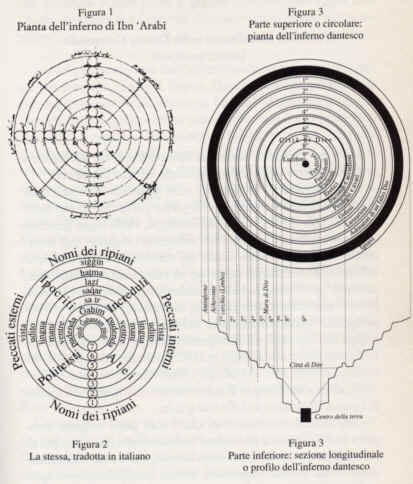

Un confronto tra la pianta dell’inferno musulmano e la pianta dell’inferno dantesco offre peraltro un buon parametro per valutare l’analogia formale esistente tra le due rappresentazioni ‘geografiche’ dell’aldilà. [Tav. 1]

|

Tav. 1 [Immagine tratta dal testo di Miguel Asín Palacios, Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia, trad. R.Rossi Testa e Y. Tawfik, vol. I, Pratiche editrice, Parma 1993]. |

Nel 1949, lo studioso italiano Enrico Cerulli fornì un’edizione a stampa del Liber Schalae Machometi[4]. Si tratta di un testo arabo dell’VIII secolo, tradotto in castigliano da Abraham Alfaquì, presso la corte toledana di Alfonso X il Savio, tra il 1264 e il 1277, e poi tradotto in latino e francese dal notaio Bonaventura da Siena. Il viaggio del profeta si compie con la guida dell’arcangelo Gabriele (arcangelo della rivelazione e della conoscenza, secondo un itinerario che procede, salendo la scala menzionata nel titolo, dagli 8 cieli del paradiso verso le 7 terre dell’inferno, per un totale di 85 capitoli. Il capitolo 54 segna il passaggio all’inferno, la cui descrizione si protrae sino al 79, nel quale Maometto riceve il mandato di raccontare agli uomini ciò che ha visto, affinché possano salvarsi dall’eterna dannazione.

|

Cap. LXXIX 202 [...] Post hec autem dixit michi Gabriel: «Machomete, habes tu bene cordetenus omnia que vidisti?» Ego quidem respondi: «Utique». Tunc ipse: «Vade ergo et prout hec vidisti, sic omnia tuo dicas populo et ostendas ut ea sciant, et legis teneant viam rectam; pensent eciam et procurent quod in Paradisum vadant et se custodiant ab inferno». |

[...] Al che Gabriele mi disse: «Maometto, ti sei bene impresso nel cuore tutto quel che hai visto?» E io risposi di sì. Allora lui disse: «Va', dunque, e tutto quello che hai visto, riferiscilo e illustralo ai tuoi, affinché lo sappiano, e si tengano nella giusta via della legge, e pensino e facciano in modo di meritarsi il Paradiso e di scampare all'Inferno». (trad. R. Rossi Testa) |

È lo stesso mandato che Dante riceve da Beatrice, nel momento in cui sta per accomiatarsi dal Purgatorio, come rileva opportunamente Carlo Ossola[5].

Tu nota; e sì come da me son porte,

queste parole segna a’vivi

del viver ch’è un correre a la morte

(Purgatorio, XXXIII, vv.52-54)

Vale la pena sottolineare che la terzina dantesca è suffragata da fonti Bibliche, puntualmente indicate da Ossola.

Il Liber Scalae è stato attentamente studiato da Maria Corti, che ha dimostrato una inequivocabile conoscenza del testo da parte di Dante; proprio in riferimento ai seminatori di discordia, il poeta fiorentino, cedendo la parola al personaggio di Bertran de Born, spiega che l’orribile mutilazione è in stretta pertinenza con la colpa commessa:

Perch’io parti’ così giunte persone,

partito porto il mio cerebro, lasso!,

dal suo principio ch’è in questo troncone.

Così s’osserva in me lo contrappasso. (Inferno, XXVIII, vv.139-142)

Il contrappasso è spiegato anche nel capitolo 79 del Liber Scalae.

|

CAPITOLO LXXIX 199. E quando Gabriele ebbe concluso la sua relazione io, Maometto, profeta e nunzio di Dio, vidi i peccatori tormentati all'inferno in tanti modi diversi, per cui nel mio cuore sentii una così grande pietà che per l'angoscia cominciai tutto a sudare; e vidi alcuni tra loro ai quali venivano amputate le labbra con forbici infuocate. E allora chiesi a Gabriele chi fossero. E lui mi rispose che erano quelli che seminano parole per mettere discordia fra le genti. Ed altri, a cui era stata amputata la lingua, erano quelli che avevano testimoniato il falso. 200. Ne vidi altri appesi per il membro ad uncini di fuoco, ed erano quelli che nel mondo avevano commesso adulterio. E dopo vidi un grande stuolo di donne, in numero quasi incredibile, e tutte erano appese per la matrice a grandi travi infuocate. E queste pendevano da catene di fuoco, così straordinariamente ardenti che nessuno sarebbe in grado di esprimerlo. E io chiesi a Gabriele chi fossero quelle donne. E lui mi rispose che erano meretrici che non avevano mai abbandonato fornicazione e lussuria. 201. E vidi ancora molti uomini bellissimi d'aspetto e molto ben vestiti. E capii che erano i ricchi tra la mia gente, e tutti bruciavano nel fuoco. E chiesi a Gabriele perché bruciassero così, poiché sapevo bene che facevano molte elemosine ai poveri. E Gabriele mi rispose che pur essendo elemosinieri, erano gonfi di superbia e infliggevano molte ingiustizie alla gente minuta. E così vidi tutti i peccatori, ognuno tormentato con supplizi diversi, a seconda dei suoi particolari peccati. (trad. R. Rossi Testa) |

Recatosi nel 1260 a Toledo, alla corte di Alfonso di Castiglia, quale ambasciatore della Repubblica fiorentina, Brunetto Latini può ipoteticamente essere considerato il tramite per una trasmissione orale del Liber Scalae, al suo ritorno a Firenze. L’intermediazione di Brunetto Latini vale a giustificare la conoscenza del Liber stesso da parte di Dante, ma a ciò si aggiunge anche il fenomeno della interdiscorsività che consente il passaggio di parole e concetti tra due culture che sono a stretto contatto, in modo spontaneo, senza che sia poi possibile decifrarne la fonte.

In una lettera indirizzata a Giovanni Dondi (Seniles, XII, 2), il Petrarca scriveva: "Arabes vero quales medici tu scis. Quales autem Poetae scio ego, nihil blandius, nihil mollius, nihil enervatius, nihil turpius"! Il commento del Petrarca, pur nella negatività espressa, ci conferma che la cultura araba, non solo nei suoi aspetti scientifici, ma anche letterari, era ben nota e diffusa in Toscana, ancora nel XIV secolo.

Per quanto riguarda l’età medievale, basterà invece riflettere su queste parole di Paolo àlvaro: “I cristiani amano leggere le poesie e le storie d'amore degli arabi; studiano i teologi e i filosofi arabi, non per confutarli ma per apprendere un arabo corretto ed elegante. Quale laico oggi legge i commentari latini alle Sacre Scritture o studia i Vangeli, i profeti o gli apostoli? Ahimè! Tutti i giovani cristiani di talento leggono e studiano con entusiasmo i testi arabi; mettono insieme immense biblioteche molto costose; disprezzano la letteratura cristiana giudicandola indegna di attenzione. Hanno dimenticato la loro lingua. Per ogni persona capace di scrivere una lettera in latino a un amico, ve ne sono mille che sanno esprimersi in arabo con eleganza e scrivono poesie in questa lingua meglio degli stessi arabi”[6].

Il versante della poesia può dunque ispirare alcune significative letture, per quanto cariche di blandizie, sensualità e mollezze. Ibn Hazm, nato a Cordova nel 994, è autore di un trattato sull’amore: Il collare della colomba, definito da Francesco Gabrieli, che lo tradusse nel 1949, “un pilastro della tesi araba sulle origini della lirica provenzale, per quanto riguarda le affinità concettuali”[7].

L’opera di Hazm è suddivisa in XXX capitoli; in ciascuno di essi i versi sono corredati da un ampio testo in prosa; la selezione poetica di seguito proposta è tratta dal capitolo V, Su chi amò a un solo sguardo. Come accade nella tradizione occidentale, la fenomenologia amorosa si esplica attraverso la comunicazione visiva, che comporta una sofferente reazione a carattere psicodrammatico.

Il mio occhio si è reso colpevole di avere inflitto al cuore

il tormento dei pensieri d'amore, e il cuore,

per vendicarsi dell'occhio, ne ha fatto scorrere le lacrime.

Come puoi considerare l'azione delle lacrime qual giusta

vendetta sull'occhio, con l'annegarlo addirittura

nelle fluenti sue stille di pianto?

Mai l'avevo vista prima, sì da conoscerla, e l'ultima volta

che l'ho vista fu quel momento in cui la guardai.

Supposto che esistano analogie o affinità tra alcuni aspetti della letteratura araba e della letteratura europea, è necessario ipotizzare i tramiti di diffusione della cultura islamica in Europa e in particolare nella nostra penisola. A prescindere dalle città spagnole soggette alla dominazione araba, si possono individuare alcuni altri determinanti fattori:

- il ritorno in Italia di religiosi recatisi in Oriente con finalità evangelizzatrici: il francescano spagnolo Raimondo Lullo, conoscitore e imitatore delle dottrine di Ibn 'Arabi[8], ebbe una straordinaria cultura islamica, fra il 1287 e il 1296 soggiornò a Roma, a Genova, Pisa e Napoli; il domenicano fiorentino Riccoldo da Monte Croce, dopo aver predicato il Vangelo in Siria, Persia e Turkestan, dal 1288 al 1301, ritornò al monastero di Santa Maria Novella, in Firenze e morì nel 1320, a settantaquattro anni, dopo aver redatto il suo libro Contra legem sarracenorum o Improbatio Alchorani; al capitolo XIV, l’autore tratta della leggenda del mi'rag[9]. Peraltro nel Dittamondo (1350-1360) di Fazio degli Uberti, il personaggio di Riccoldo espressamente ricorda il Liber Scalae:

Ancor nel libro suo, che Scala ha nome,

dove l’ordine pon del mangiar loro,

divisa e scrive qui ogni buon pome.

Vasellami d’ariento e d’oro,

dilicate vivande e dolci stima

su per le mense, ove faran dimoro.

De le vivande, dice che la prima

iecur, fegato, è e pesce apresso,

poi albebut [10], che d’ogni cibo è cima

(XII, 94-102).

- l’influenza della cultura scientifica, filosofica e soprattutto dell’alchimia;

- la presenza a Pisa di prigionieri musulmani;

- il soggiorno di trovatori italiani alla corte di Alfonso il Saggio;

- le tappe di scalo dei navigatori e dei mercanti italiani a Barcellona e nei porti musulmani dell'Africa e del Levante;

- il ruolo del mercante di Pisa Leonardo Fibonacci che introdusse in Italia le norme di calcolo con le cifre arabe.

|

L’influenza del mondo arabo si può peraltro cogliere anche nelle fogge dell’abbigliamento, come documentano le fonti iconografiche. Nel 1423, Palla Strozzi, uno degli uomini più abbienti di Firenze, commissionò a Gentile da Fabriano L’adorazione dei Magi (Firenze, Uffizi). La scena riflette il clima cortese che domina la cultura del gotico internazionale: i Magi hanno le sembianze di elegantissimi principi; giungono insieme ad un corteo di personaggi che sfilano attraverso le campagne di un universo fiabesco; l’abito della donna in primo piano, a sinistra, sfoggia tessuti e motivi ornamentali di produzione islamica, secondo i dettami di una moda esotica assolutamente disinibita rispetto a possibili contaminazioni culturali: ciò che interessa è il calligrafismo dei disegni e non il loro contenuto simbolico. Questa moda giunse da Baghdad a Granada, per poi diffondersi in Europa. Nel 1133, le botteghe tessili di Palermo produssero il famoso mantello per l’incoronazione di Ruggero II il normanno, re di Sicilia: il margine del mantello stesso è ricamato con motivi tipici della calligrafia cufica, che tradotti significano: “Questa fu fatta nell’officina reale (tirāz) per la buona fortuna e l’onore supremo e la perfezione e la forza e il meglio e la capacità e la prosperità e la custodia e la difesa e la protezione e la buona fortuna e la salvezza e la vittoria e l’abilità. Nella capitale della Sicilia nell’anno 528 (dell’Egira) (1133-1134)” (traduzione da Johns, I Titoli Arabi, p. 40).

Mantello di Ruggero II, Vienna, Kurstgeveben Museum È ricamato con oro e perle, reca due cammelli assaliti da leoni tigrati, separati da una palma da datteri, simboleggiante l’albero della vita. |

Particolare del dipinto di Gentile da Fabriano L’adorazione dei Magi (Firenze, Uffizi) |

Alla luce delle componenti multiculturali che caratterizzano la società medievale, non è dunque difficile ipotizzare ricerche intertestuali che esulano dalla prospettiva europeista. Nel XX secolo, lo studio dei poeti persiani Attâr (Il verbo degli uccelli, Se, Milano, 1986) e Sanâ (Viaggio nel regno del ritorno, Pratiche, Parma, 1993), che descrivono nei loro poemi esperienze mistiche e viaggi dell’anima nell’aldilà, ha suggerito infatti di indagare le possibili consonanze tra Dante e le concezioni amorose espresse nella cultura araba. Il terreno d’indagine coinvolge in particolare la poetica del dolce stil novo e la figura della donna-angelo.

Un’ulteriore pista di ricerca è quella suggerita da Gotthard Strohmaier che presuppone un canale ebraico per la divulgazione delle tematiche arabe. Secondo l’ipotesi avanzata dallo studioso, il poeta ebreo Abrham Ibn Esra, traduttore del racconto di Avicenna, Hayy ibn yaqzan (Il vivente, figlio del vigilante), potrebbe aver ispirato, mediante la sua opera, l’impianto strutturale della commedia dantesca. Non è forse irrilevante sottolineare la presenza dello stesso Ibn Esra in Verona, nella prima metà del XII secolo: in questa città, l’insegnamento di alcuni rabbini esperti di escatologia islamica può veramente aver contribuito a diffondere la cultura del confronto. A ciò si aggiunge il fatto che la corte di Can Grande della Scala accolse profughi e dissidenti, rivelando grande apertura verso una pluralità di etnie e religioni. Un poeta ebreo, Immanuello, contemporaneo e amico di Dante, nell’opera Bisbidis, dedicata al signore di Verona, scrive: “In quell’acqua chiara / Che ‘l bel fiume[11] schiara / la mia donna cara[12]/ Vertù fa regnare /[...] Qui Babbuini / Romei et Pellegrini, / Giudei et Sarracini / Vedrai capitare”[13]. Immanuello è anche autore di Ha-Tofet ve-ha-Eden, L’inferno e il Paradiso, ovverosia il racconto di un viaggio nell’aldilà in compagnia del profeta Daniele, il profeta rispetto al quale “Dante commisurò la propria opera e la sua stessa vita”[14].

Nel 1921, all’interno dell’arca di Can Grande, fu rinvenuto un prezioso guardaroba di tessuti islamici: ciò non stupisce, data la passione di questo signore per il mondo arabo. Peraltro è possibile ipotizzare che anche la sua collezione libraria si fosse arricchita di testi arabi e forse di quello stesso Liber Scalae, ricordato – come detto in precedenza – da Fazio degli Uberti che, ospite di Mastino II, consultò le opere della biblioteca scaligera, la stessa frequentata all’Alighieri.

Dante è un autore canonico della cultura occidentale che deve essere letto anche in una dimensione anticanonica. Un testo canonico rappresenta una sorta di pietra di paragone, nella lettura e nell’insegnamento della letteratura, ma sono proprio le componenti non occidentali, per così dire non ortodosse rispetto alla tradizione, a chiarirci la complessità e la versatilità di un’opera. Le fonti di Dante sono dunque molteplici e non soltanto classiche: affondano radici nella produzione islamica ed ebraica, perché la civiltà europea medievale, presso le corti di alcuni illuminati signori, si basava proprio su questi continui raffronti. La supervalutazione del debito della cultura occidentale rispetto al mondo classico ha invece agito in modo tale da rimuovere il dovuto riconoscimento nei confronti di altre culture, la cui fede religiosa presentava tratti spiccatamente monoteistici e dunque potenzialmente concorrenziali.

Potremo a questo punto chiudere la nostra breve esposizione con una sequenza narrativa che funge da vero e proprio elogio della tolleranza, in chiave metaforica. La 3^ novella della I giornata del Decamerone, attraverso la simbologia dei tre anelli, fornisce una oculata risposta in merito a quale legge “o la giudaica o la saracina o la cristiana” sia la verace: “E così vi dico, signor mio, delle tre leggi alli tre popoli date da Dio padre, delle quali la quistion proponeste: ciascun la sua eredità, la sua vera legge ed i suoi comandamenti dirittamente si crede avere e fare, ma chi se l'abbia, come degli anelli, ancora ne pende la quistione”. Tali parole hanno peraltro un possibile termine di riscontro in quelle scritte da Ibn ‘Arabi attorno al 1230: “Il mio cuore può prendere qualunque forma: è un prato per gazzelle ed un convento per monaci cristiani. Un tempio per idoli, e per la Ka'aba dei pellegrini, e per le tavole della Torah, e per il libro del Corano. Segue la religione d'amore: qualunque sia la direzione dei cammelli del mio amore, lì stanno la mia religione e la mia fede”. (Dalla raccolta poetica Tarjuman al-Ashwaq, ovvero L'interprete dell'ardente desiderio)

Coppo di Marcovaldo, Mosaico del Battistero di San Giovanni

[1] Nel 1909, il Guerri interpretava il verso, rapportandolo all’ebraico della vulgata, tradotto in latino da San Gerolamo, attribuendogli il seguente significato: “Giganti! Che è questo? Gente lambisce la dimora santa”.

[2] Ciel et Enfer ou description du globe céleste arabe qui est conservé au Musée Mathématique Royal de Dresde (en latin et en allemand) suivie d’un Supplément des Commentaires sur la « Divine Comédie » de Dante Alighieri (en français), par Charles H. Schier. Dresde et Lipsie, Teubner, 1866.

[3] Miguel Asín Palacios, Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia, trad. R.Rossi Testa e Y. Tawfik, vol. I, Pratiche editrice, Parma 1993

[4] Enrico Cerulli, Il «Libro della Scala» e la questione delle fonti arabo-spagnole della «Divina Commedia», Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1949

[5] Cfr l’introduzione di Carlo Ossola, al testo di Miguel Asín Palacios, Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia, trad. R.Rossi Testa e Y. Tawfik, vol. I, Pratiche editrice, Parma 1993

[6] Il passo citato è stato estrapolato dal testo di Maria Rosa Menocal, Principi, poeti e visir, trad. M.E. Morin, Il Saggiatore, 2003.

[7] Ibn Hazm, Il collare della colomba, traduzione dall’arabo di F. Gabrieli, Laterza, Bari 1949.

[8] Si tratta del mistico andaluso, morto nel 1240, autore di Kitâb al isrâ, narrazione del viaggio notturno di Maometto.

[9] La leggenda del mi’rag (ascensione) è da ricollegarsi al 1° versetto della XVII Sura del Corano: “Gloria a Colui che di notte trasportò il Suo servo dalla Santa Moschea alla Moschea remota di cui benedicemmo i dintorni, per mostrargli qualcuno dei Nostri segni. Egli è Colui che tutto ascolta e tutto osserva”. L’interpretazione allude al mistico viaggio di Maometto dalla Moschea della Mecca a quella di Gerusalemme.

[10] La menzione di albebuth è riportata nel testo di Riccoldo, Contra legem Sarracenorum (150-54): “In libro autem de Doctrina Mahometi, qui est magne auctoritatis, exponit ordinem comestionum, et dicit quod primum ferculum quod proponetur ìbi erit iecur piscis Albebuth, cibus summe delectabilis, et postea succedent fructus arborum”.

[11] Il fiume è evidentemente l’Adige.

[12] Immanuello allude alla sapienza.

[13] MANOELLO GIUDEO, Bisbidis, a cura di A. Contò, Colpo di fulmine, Verona 1997.

[14] IMMANUELLO ROMANO, L’Inferno e il Paradiso, introduzione, note, commenti di Giorgio Battistoni, trad. E Weiss Levi, La Giuntina, Firenze 2000, p.XIX.