|

QUEI

BERSAGLIERI TEMERARI DELLE MACCHINE VOLANTI

e

L'INVENTORE DELLA PATTUGLIA ACROBATICA

Questo capitolo è stato

proditoriamente riprodotto nel 2009 da Blog on line non autorizzato alla

pubblicazione. Per strane circostanze (e/o rapporti) mai chiarite fra questo e

la direzione nazionale della Rivista dei Bersaglieri (Anb) "Fiamma Cremisi"

veniva riprodotto sul numero 3/4 del 2011. La mia scoperta della seconda

violazione del copyright ha innescato l'ennesimo contenzioso su chi copia e su

chi copia da chi ha copiato, catena che può riprodursi all'infinito in mancanza

di onestà intellettuale e professionale. "Fiamma Cremisi" provvedeva suo

malgrado e in forma molto spigliata alla precisazione, ma tanté i buoi erano già

"scappati dalla stalla" e il ci scusiamo non faceva parte dell’etica

giornalistica. Le violazioni vengono spesso giustificate con fantasiose

motivazioni non ultima quella che i contenuti di Internet sono di tutti. Gente

che passa più tempo a elaborare idee degli altri che proprie. Non c'è da

stupirsi di come dal lontano 2007 della prima copiatura questo paese sia

contemporaneamente scivolato nel ridicolo e nel pressapochismo. La professione

giornalistica sarà anche caduta in basso ma un limite alla vergogna non c'è

stato.

Che l’aspirazione

dell’uomo, fosse quella di emulare gli uccelli, è cosa nota dalla tragedia di

Icaro in poi. Di tutte le creature dell’Universo di cui invidiamo le capacità

motorie o sensibili, quella degli uccelli era la più difficile da imitare. E’

vero cha a noi in cambio era stata data l "intelligenza”, che avevamo

navigato ai quattro angoli della terra, angoli giacché ancora non sapevamo che

la terra era rotonda, ma di vedere il mondo dall’alto non se ne parlava.

Dall’alto delle montagne potevamo vedere valli e città, dalle torri (Babele)

si poteva vedere il creato, ma nulla in confronto di quello che potevano vedere

gli uccelli. Arrivò anche Leonardo, dotato di un notevole cervello, che iniziò

a studiare il volo e la natura, tanto da progettare metà dell’aviazione

moderna. Ma alla base mancava sempre qualcosa, i cavalli, nello specifico i

cavalli di potenza. Arrivò uno che scoprì l’aria calda, (nulla a che vedere

con l’altro che di caldo aveva scoperto l’acqua). La scoperta dell’aria

calda, che stava sopra a quella fredda, non fu cosa da poco. Con questo

principio gira gran parte dell’aria che ci circonda e con la meccanica dei

fluidi ci scaldiamo anche le case. Il problema era, se questa girava, come

salivamo altrettanto velocemente scendevamo. Nel XV secolo Giovanni da Fontana

riporta la prima esauriente descrizione di un pallone ad aria calda frutto

dell'idea rimasta senza seguito di un ignoto inventore. E' interessante notare

che la descrizione riporta correttamente il principio di funzionamento della

mongolfiera, principio ignorato o dimenticato però al tempo dei primi voli

umani. Mongolfiera da Montgolfier che in effetti fu il primo a sfruttare il 21

novembre 1783 quelle conoscenze che da “secoli” circolavano sotto varie

esperienze. Pilâtre de Rozier e il marchese di Arlandes compirono il primo volo

umano non vincolato della storia sorvolando Parigi sotto gli occhi del Re Luigi

XVI. Pochi giorni dopo, il 1° dicembre, sempre a Parigi, Jacques Charles e

Marie-Noël Robert compirono il primo volo umano libero con un aerostato ad

idrogeno, il gas più leggero dell'aria, scoperto nel 1766. Un italiano,

Vincenzo Lunardi, segretario dell'ambasciatore del Regno di Napoli a Londra, è

l'autore del primo volo umano in terra inglese avvenuto il 15 settembre 1784 con

un aerostato preparato dal conte bolognese Francesco Zambeccari.

E’

vero cha a noi in cambio era stata data l "intelligenza”, che avevamo

navigato ai quattro angoli della terra, angoli giacché ancora non sapevamo che

la terra era rotonda, ma di vedere il mondo dall’alto non se ne parlava.

Dall’alto delle montagne potevamo vedere valli e città, dalle torri (Babele)

si poteva vedere il creato, ma nulla in confronto di quello che potevano vedere

gli uccelli. Arrivò anche Leonardo, dotato di un notevole cervello, che iniziò

a studiare il volo e la natura, tanto da progettare metà dell’aviazione

moderna. Ma alla base mancava sempre qualcosa, i cavalli, nello specifico i

cavalli di potenza. Arrivò uno che scoprì l’aria calda, (nulla a che vedere

con l’altro che di caldo aveva scoperto l’acqua). La scoperta dell’aria

calda, che stava sopra a quella fredda, non fu cosa da poco. Con questo

principio gira gran parte dell’aria che ci circonda e con la meccanica dei

fluidi ci scaldiamo anche le case. Il problema era, se questa girava, come

salivamo altrettanto velocemente scendevamo. Nel XV secolo Giovanni da Fontana

riporta la prima esauriente descrizione di un pallone ad aria calda frutto

dell'idea rimasta senza seguito di un ignoto inventore. E' interessante notare

che la descrizione riporta correttamente il principio di funzionamento della

mongolfiera, principio ignorato o dimenticato però al tempo dei primi voli

umani. Mongolfiera da Montgolfier che in effetti fu il primo a sfruttare il 21

novembre 1783 quelle conoscenze che da “secoli” circolavano sotto varie

esperienze. Pilâtre de Rozier e il marchese di Arlandes compirono il primo volo

umano non vincolato della storia sorvolando Parigi sotto gli occhi del Re Luigi

XVI. Pochi giorni dopo, il 1° dicembre, sempre a Parigi, Jacques Charles e

Marie-Noël Robert compirono il primo volo umano libero con un aerostato ad

idrogeno, il gas più leggero dell'aria, scoperto nel 1766. Un italiano,

Vincenzo Lunardi, segretario dell'ambasciatore del Regno di Napoli a Londra, è

l'autore del primo volo umano in terra inglese avvenuto il 15 settembre 1784 con

un aerostato preparato dal conte bolognese Francesco Zambeccari.  Sempre questo

ideò il pallone a doppia camera con la parte superiore riempita di idrogeno e

quella inferiore funzionante come una mongolfiera con l'aria riscaldata tramite

un fornello. I suoi esperimenti furono proseguiti dagli allievi Francesco

Orlandi, Vittorio Sarti e Pasquale Andreoli, autore con Carlo Brioschi nel 1808

della prima ascensione scientifica italiana (8200 metri). Gli incidenti erano

all’ordine del giorno. Nessuno di questi personaggi si dice sia morto nel suo

letto. Coi palloni si esibivano anche saltimbanchi e acrobati con esiti uguali.

Da ricordare anche il disastro del capitano Ulivelli, il cui pallone precipitò

in fiamme (XIX) a causa di un fulmine o di una scarica elettrostatica, forse la stessa

causa che costò la vita a Pilâtre de Rozier. Dopo la prima traversata delle

Alpi nel 1849, il primo dirigibile a motore in grado di compiere delle manovre

vide la luce nel 1854, ad opera di Henri Giffard. Gli studi proseguirono negli

anni successivi, soprattutto per trovare una soluzione al problema dei

propulsori che fu definito dai francesi Gaston e Albert Tissandier impiegando un

motore elettrico. Il primo dirigibile nel senso moderno del termine nacque nel

1884 grazie a Charles Renard e Arthur Krebs. Anche un italiano, Antonio Vicini,

ne rivendicò la primogenitura sulla base di un progetto non realizzato per

mancanza di finanziamenti. Con l'invenzione del motore a scoppio di Daimler, i

dirigibili cominciarono finalmente ad essere tali, potendo contare su un

migliore rapporto tra peso e potenza dei motori installati alle eliche. Nel 1908

l'ingegnere italiano Arturo Crocco inventò il dirigibile semi-rigido, lo stesso

che nel 1911 compì ricognizioni su Tripoli, segnando il primo effettivo impiego

militare dei dirigibili. Mentre ci si districava attorno a questi giganti del

cielo, ingombranti e poco civili, nel senso che non si riusciva a trasportare

che pochissima gente, altre persone si dedicavano a quella scoperta che ha

effettivamente rivoluzionato il mondo moderno. George Cayley, che per primo

individuò il diagramma delle forze di sostegno in aria di un'ala rigida,

predisse che il trasporto aereo di persone e merci sarebbe diventato più sicuro

per via aerea che per via d'acqua. Dopo diversi tentativi riusciti di volo a

vela, i fratelli Wright, raccogliendo le esperienze di Lilienthal (volo a vela)

e di altri pionieri europei misero a punto il primo aeroplano a motore che

permettesse il volo sicuro di un uomo. In dieci anni studiarono e realizzarono

ogni aspetto del loro prototipo, compreso il motore a benzina che sviluppava 12

CV !!! in 70 Kg. di peso e perfino un tunnel aerodinamico. Sempre questo

ideò il pallone a doppia camera con la parte superiore riempita di idrogeno e

quella inferiore funzionante come una mongolfiera con l'aria riscaldata tramite

un fornello. I suoi esperimenti furono proseguiti dagli allievi Francesco

Orlandi, Vittorio Sarti e Pasquale Andreoli, autore con Carlo Brioschi nel 1808

della prima ascensione scientifica italiana (8200 metri). Gli incidenti erano

all’ordine del giorno. Nessuno di questi personaggi si dice sia morto nel suo

letto. Coi palloni si esibivano anche saltimbanchi e acrobati con esiti uguali.

Da ricordare anche il disastro del capitano Ulivelli, il cui pallone precipitò

in fiamme (XIX) a causa di un fulmine o di una scarica elettrostatica, forse la stessa

causa che costò la vita a Pilâtre de Rozier. Dopo la prima traversata delle

Alpi nel 1849, il primo dirigibile a motore in grado di compiere delle manovre

vide la luce nel 1854, ad opera di Henri Giffard. Gli studi proseguirono negli

anni successivi, soprattutto per trovare una soluzione al problema dei

propulsori che fu definito dai francesi Gaston e Albert Tissandier impiegando un

motore elettrico. Il primo dirigibile nel senso moderno del termine nacque nel

1884 grazie a Charles Renard e Arthur Krebs. Anche un italiano, Antonio Vicini,

ne rivendicò la primogenitura sulla base di un progetto non realizzato per

mancanza di finanziamenti. Con l'invenzione del motore a scoppio di Daimler, i

dirigibili cominciarono finalmente ad essere tali, potendo contare su un

migliore rapporto tra peso e potenza dei motori installati alle eliche. Nel 1908

l'ingegnere italiano Arturo Crocco inventò il dirigibile semi-rigido, lo stesso

che nel 1911 compì ricognizioni su Tripoli, segnando il primo effettivo impiego

militare dei dirigibili. Mentre ci si districava attorno a questi giganti del

cielo, ingombranti e poco civili, nel senso che non si riusciva a trasportare

che pochissima gente, altre persone si dedicavano a quella scoperta che ha

effettivamente rivoluzionato il mondo moderno. George Cayley, che per primo

individuò il diagramma delle forze di sostegno in aria di un'ala rigida,

predisse che il trasporto aereo di persone e merci sarebbe diventato più sicuro

per via aerea che per via d'acqua. Dopo diversi tentativi riusciti di volo a

vela, i fratelli Wright, raccogliendo le esperienze di Lilienthal (volo a vela)

e di altri pionieri europei misero a punto il primo aeroplano a motore che

permettesse il volo sicuro di un uomo. In dieci anni studiarono e realizzarono

ogni aspetto del loro prototipo, compreso il motore a benzina che sviluppava 12

CV !!! in 70 Kg. di peso e perfino un tunnel aerodinamico. Il 17 dicembre del 1903

sulla spiaggia di Kitty Hawk nel North Carolina, guidato da Orville Wright, una

macchina con un uomo a bordo era riuscita a sollevarsi da terra, aveva

proceduto in avanti senza ridurre la velocità, e alla fine era riuscita ad

atterrare in un punto alto quanto quello di partenza: distanza 37 metri, durata

12 secondi. Un record allora se si pensa che nello stesso tempo un atleta comune

fa oggi 100 metri. Altri voli vennero compiuti nella stessa giornata e Wilbur l'altro

Wright, rimase in volo quasi un minuto percorrendo 250 metri. I fratelli Wright

avevano continuato a perfezionare i loro prototipi e nel 1908, in Francia presso

Le Mans e negli Stati Uniti a Fort Myer nei pressi di Washington, decollavano

ciascuno con il proprio mezzo. A questo punto, come era già successo col

dirigibile, ci si accorse delle grandi possibilità degli aeroplani nelle

operazioni belliche. La Grande Guerra, che era alle porte, iniziava senza nessun

antefatto significativo: si potrebbe dire in "ordine sparso" in quanto

a filosofia di impiego. Chi aveva fegato si iscriveva alle scuole di volo,

veniva mandato in aria e se era bravo atterrava ed era promosso. Di armi a bordo

non si parlava (dopo che qualcuno, montata una mitragliatrice, aveva segato l’elica) ci si limitava a lasciar cadere bombe, in maniera

alquanto imprecisa, o con l’arma individuale a sparare all’avversario. Per

restare in volo si doveva scegliere quali mani usare per i comandi (di solito ne

occorrevano due). Non era infrequente che i piloti si avvicinassero tanto da

parlarsi e salutarsi. I duelli, vista la larga partecipazione di Ufficiali di

Cavalleria alle scuole di volo, terminavano quando uno finiva i colpi. Si

dicevano - vado e torno

aspettami- per scendere a rifornirsi e ricominciare. Il 17 dicembre del 1903

sulla spiaggia di Kitty Hawk nel North Carolina, guidato da Orville Wright, una

macchina con un uomo a bordo era riuscita a sollevarsi da terra, aveva

proceduto in avanti senza ridurre la velocità, e alla fine era riuscita ad

atterrare in un punto alto quanto quello di partenza: distanza 37 metri, durata

12 secondi. Un record allora se si pensa che nello stesso tempo un atleta comune

fa oggi 100 metri. Altri voli vennero compiuti nella stessa giornata e Wilbur l'altro

Wright, rimase in volo quasi un minuto percorrendo 250 metri. I fratelli Wright

avevano continuato a perfezionare i loro prototipi e nel 1908, in Francia presso

Le Mans e negli Stati Uniti a Fort Myer nei pressi di Washington, decollavano

ciascuno con il proprio mezzo. A questo punto, come era già successo col

dirigibile, ci si accorse delle grandi possibilità degli aeroplani nelle

operazioni belliche. La Grande Guerra, che era alle porte, iniziava senza nessun

antefatto significativo: si potrebbe dire in "ordine sparso" in quanto

a filosofia di impiego. Chi aveva fegato si iscriveva alle scuole di volo,

veniva mandato in aria e se era bravo atterrava ed era promosso. Di armi a bordo

non si parlava (dopo che qualcuno, montata una mitragliatrice, aveva segato l’elica) ci si limitava a lasciar cadere bombe, in maniera

alquanto imprecisa, o con l’arma individuale a sparare all’avversario. Per

restare in volo si doveva scegliere quali mani usare per i comandi (di solito ne

occorrevano due). Non era infrequente che i piloti si avvicinassero tanto da

parlarsi e salutarsi. I duelli, vista la larga partecipazione di Ufficiali di

Cavalleria alle scuole di volo, terminavano quando uno finiva i colpi. Si

dicevano - vado e torno

aspettami- per scendere a rifornirsi e ricominciare.

Anche

molti Bersaglieri si erano uniti a questa schiera di temerari e, pur non

raggiungendo la fama di Baracca e Ruffo, assi della Grande Guerra, ebbero modo di distinguersi in

cielo. (La Regina del Belgio, Paola Ruffo è l’ultimogenita

di Fulco Ruffo di Calabria, medaglia d’oro (1) e

d’argento (2)).

http://www.aspeterpan.com/book1/RuffodiCalabria.htm

I loro nomi diranno

poco ai più ma fra questi ci sono ben 6 delle medaglie d’oro che onorano il

Corpo e l'Aviazone.

Prospero

Freri

Prospero

Freri era nato a Napoli il 25 marzo 1892 ed era diventato ufficiale dei

bersaglieri nel 1912; successivamente aveva seguito un corso di pilotaggio (1

dicembre 1914) e cominciato la grande guerra quale pilota di Farman nel maggio 1915.

Freri si rese conto della necessità di un paracadute quando in Albania (1917) un suo uomo precipitò al suo fianco sull’aereo incendiato da 2000 sino a circa 300 metri; qui, col gesto della disperazione per le fiamme divoratrici che lo avvolgevano, si gettò dal velivolo in fiamme e si sfracellò al suolo. Se avesse avuto il paracadute! !. Quel fatto lo rimuginò ancora nella mente e stavolta proprio a lui doveva succedere. Il 17 maggio 1921, nel cielo di Capodichino, Freri stava volando a bordo di un vecchio bimotore Caudron G 4, insieme ad un motorista; ed ecco che a 1000 metri di quota di colpo l' aeroplano, forse per la rottura dei comandi del timone, cominciò a precipitare in vite. Inutile dire che la corsa si fermò al suolo, fortunatamente in un bosco. Il motorista sfortunato morì nell' incidente e Freri, ferito in modo grave, decise durante la degenza di dedicarsi a studiare un tipo di paracadute veramente efficace e facile da usare. L’arte del paracadute non era nuova, già si faceva risalire a Leonardo e durante il grande conflitto era stato usato dai palloni d’osservazione

per mettersi in salvo e da nuclei speciali di commandos dietro le linee nemiche (uno

di questi nuclei era

costituito dal Tenente degli Alpini Barnaba paracadutato al di là delle linee austriache, dopo Caporetto).

La notte del 9 agosto 1918 invece il tenente degli arditi Tandura fu paracadutato nella zona di Conegliano. Era quello uno dei primissimi lanci in assoluto e il primo per l'ufficiale. Gli inglesi, che c'insegnavano questa nuova specialità, s'erano portati 4 paracadute in tutto. Ci si lanciava con denaro italiano e austriaco e una gabbietta di piccioni per i messaggi. Dietro le linee i commandos degli arditi cercavano di sabotare ponti e ferrovie per far deragliare treni di munizioni e di soldati e cambiare le segnaletiche stradali mettendo nel caos i trasporti austriaci.

A quel tempo però i paracadute erano pesanti ed ingombranti e non era assolutamente possibile sistemarli nel piccolo vano del pilota. Dopo qualche dissapore con il suo primo socio di sodalizio l’iniziativa si ricompose con un ingegnere di

origine polacca, Giuseppe Furmanik col quale mise a punto il secondo progetto denominato Salvator. Finalmente nel 1926 l' aeronautica militare accettò il "Salvator B" e risolse il problema del salvataggio degli uomini in volo.

Le prime unità di paracadutisti nacquero

in Libia nel marzo del 1938. Ai corsi si presentarono in gran numero libici

delle truppe coloniali per essere ammessi ai corsi e superare le impegnative

prove attitudinali. Alla fine furono solamente in 450, insieme ai 30 ufficiali e

sottufficiali Italiani a superarle. Come insegnante particolare, nonostante

l'età, avevano il Ten. Col. Prospero

Freri che gli illustrava l'ultimo modello « Salvator D.37 », allora ancora in uso nei reparti della Regia

Aeronautica. Un'altra invenzione di marca Freri fu la motobomba FFF efficace sia

contro naviglio in rada che in navigazione. La motobomba FFF, dal nome dei suoi

creatori (Freri, Filpa Fiore) derivava dal siluro elettrico, navale (dopo un

breve percorso rettilineo in acqua eseguiva una rotta a spirale che andava

sempre più espandendosi; un’arma particolarmente adatta contro formazioni navali

e grossi convogli o rade portuali), del conte Elia. Il “siluro Elia”,

trasformato in bomba d’aereo, giungeva in acqua rallentato nella discesa da un

paracadute agganciato al corpo centrale dell’arma. Una volta in acqua, entrava

in funzione un sistema di propulsione costituito da un motore elettrico

alimentato da batteria a secco che poneva in rotazione un’elica spingente

poppiera. Il motore da 3,5 hp imprimeva all’arma una velocità di 6 m/s (circa 12

nodi) per una durata variabile fra i 15 e i 30 minuti. Disponeva di una carica

di 120 kg di esplosivo; il diametro del corpo della bomba era di 500 millimetri

ed il suo peso totale di 360 kg.; per questo motivo la designazione completa

dell’arma fu Mb.FF (120-500-360).

I

tedeschi chiesero di poter avere una presentazione dell’arma in Germania e

l’allora T.Col. Freri si rese conto della necessità di un paracadute quando in Albania (1917) un suo uomo precipitò al suo fianco sull’aereo incendiato da 2000 sino a circa 300 metri; qui, col gesto della disperazione per le fiamme divoratrici che lo avvolgevano, si gettò dal velivolo in fiamme e si sfracellò al suolo. Se avesse avuto il paracadute! !. Quel fatto lo rimuginò ancora nella mente e stavolta proprio a lui doveva succedere. Il 17 maggio 1921, nel cielo di Capodichino, Freri stava volando a bordo di un vecchio bimotore Caudron G 4, insieme ad un motorista; ed ecco che a 1000 metri di quota di colpo l' aeroplano, forse per la rottura dei comandi del timone, cominciò a precipitare in vite. Inutile dire che la corsa si fermò al suolo, fortunatamente in un bosco. Il motorista sfortunato morì nell' incidente e Freri, ferito in modo grave, decise durante la degenza di dedicarsi a studiare un tipo di paracadute veramente efficace e facile da usare. L’arte del paracadute non era nuova, già si faceva risalire a Leonardo e durante il grande conflitto era stato usato dai palloni d’osservazione

per mettersi in salvo e da nuclei speciali di commandos dietro le linee nemiche (uno

di questi nuclei era

costituito dal Tenente degli Alpini Barnaba paracadutato al di là delle linee austriache, dopo Caporetto).

La notte del 9 agosto 1918 invece il tenente degli arditi Tandura fu paracadutato nella zona di Conegliano. Era quello uno dei primissimi lanci in assoluto e il primo per l'ufficiale. Gli inglesi, che c'insegnavano questa nuova specialità, s'erano portati 4 paracadute in tutto. Ci si lanciava con denaro italiano e austriaco e una gabbietta di piccioni per i messaggi. Dietro le linee i commandos degli arditi cercavano di sabotare ponti e ferrovie per far deragliare treni di munizioni e di soldati e cambiare le segnaletiche stradali mettendo nel caos i trasporti austriaci.

A quel tempo però i paracadute erano pesanti ed ingombranti e non era assolutamente possibile sistemarli nel piccolo vano del pilota. Dopo qualche dissapore con il suo primo socio di sodalizio l’iniziativa si ricompose con un ingegnere di

origine polacca, Giuseppe Furmanik col quale mise a punto il secondo progetto denominato Salvator. Finalmente nel 1926 l' aeronautica militare accettò il "Salvator B" e risolse il problema del salvataggio degli uomini in volo.

Le prime unità di paracadutisti nacquero

in Libia nel marzo del 1938. Ai corsi si presentarono in gran numero libici

delle truppe coloniali per essere ammessi ai corsi e superare le impegnative

prove attitudinali. Alla fine furono solamente in 450, insieme ai 30 ufficiali e

sottufficiali Italiani a superarle. Come insegnante particolare, nonostante

l'età, avevano il Ten. Col. Prospero

Freri che gli illustrava l'ultimo modello « Salvator D.37 », allora ancora in uso nei reparti della Regia

Aeronautica. Un'altra invenzione di marca Freri fu la motobomba FFF efficace sia

contro naviglio in rada che in navigazione. La motobomba FFF, dal nome dei suoi

creatori (Freri, Filpa Fiore) derivava dal siluro elettrico, navale (dopo un

breve percorso rettilineo in acqua eseguiva una rotta a spirale che andava

sempre più espandendosi; un’arma particolarmente adatta contro formazioni navali

e grossi convogli o rade portuali), del conte Elia. Il “siluro Elia”,

trasformato in bomba d’aereo, giungeva in acqua rallentato nella discesa da un

paracadute agganciato al corpo centrale dell’arma. Una volta in acqua, entrava

in funzione un sistema di propulsione costituito da un motore elettrico

alimentato da batteria a secco che poneva in rotazione un’elica spingente

poppiera. Il motore da 3,5 hp imprimeva all’arma una velocità di 6 m/s (circa 12

nodi) per una durata variabile fra i 15 e i 30 minuti. Disponeva di una carica

di 120 kg di esplosivo; il diametro del corpo della bomba era di 500 millimetri

ed il suo peso totale di 360 kg.; per questo motivo la designazione completa

dell’arma fu Mb.FF (120-500-360).

I

tedeschi chiesero di poter avere una presentazione dell’arma in Germania e

l’allora T.Col.

Freri si recò a Travemùnde, sul Baltico, sede del centro

sperimentale della Luftwaffe, per gli opportuni accordi. La presentazione fu poi

effettuata nel golfo di Lubecca ed ottenne pieno successo, tanto che le autorità

germaniche chiesero di poter acquistare un certo numero di bombe prodotte a Roma

dalla Ditta Contin. Fu in breve stipulato un accordo in base al quale i tedeschi

potevano acquisire 2.000 bombe Mb.FF a condizione che fornissero alla ditta le

necessarie quantità di materiali definiti strategici e rari. I tedeschi, per

parte loro, acquistarono 2.000 motobombe ed insignirono il colonnello Freri

della onorificienza dell’Aquila Imperiale. Quando il 2 dicembre del 43 a Bari

gli inglesi e gli americani furono per l'ennesima volta bersaglio di

questo micidiale ordigno (usato dai tedeschi) si piccarono di rintracciare Freri e ci riuscirono 6

mesi dopo quando Roma venne Liberata. Freri morirà a Roma il 16 ottobre 1965.

http://www.guast.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=534&ARCHIVE= Freri si recò a Travemùnde, sul Baltico, sede del centro

sperimentale della Luftwaffe, per gli opportuni accordi. La presentazione fu poi

effettuata nel golfo di Lubecca ed ottenne pieno successo, tanto che le autorità

germaniche chiesero di poter acquistare un certo numero di bombe prodotte a Roma

dalla Ditta Contin. Fu in breve stipulato un accordo in base al quale i tedeschi

potevano acquisire 2.000 bombe Mb.FF a condizione che fornissero alla ditta le

necessarie quantità di materiali definiti strategici e rari. I tedeschi, per

parte loro, acquistarono 2.000 motobombe ed insignirono il colonnello Freri

della onorificienza dell’Aquila Imperiale. Quando il 2 dicembre del 43 a Bari

gli inglesi e gli americani furono per l'ennesima volta bersaglio di

questo micidiale ordigno (usato dai tedeschi) si piccarono di rintracciare Freri e ci riuscirono 6

mesi dopo quando Roma venne Liberata. Freri morirà a Roma il 16 ottobre 1965.

http://www.guast.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=534&ARCHIVE=

Federigi Fortunato

Federigi

Fortunato era nato

a Serravezza (Lu) il 22 febbraio 1901. Parte prima come legionario fiumano fino

al gennaio 1921. Chiamato per assolvere gli obblighi d Leva viene incorporato al

3° bersaglieri come sottotenente. Congedato nel 1923, si arruola

nell’Aeronautica e consegue il brevetto di pilota da caccia. Congedato, entra

in forza alla compagnia aerea Ala Littoria. Capitano nel 1935 chiede di

partecipare alla campagna di Spagna. Rimpatriato col grado superiore, farà

parte delle forze impegnate nel 1939 in Albania. Richiamato col grado di Tenente

Colonnello, fu assegnato al 41° gruppo da bombardamento con sede a Rodi. Da

questa sede con Ettore Muti compirono il bombardamento delle isole petrolifere

del Barhein nel Golfo Persico il 18 ottobre 1940. Il 4 luglio 1941, sul cielo

del Mediterraneo, veniva attaccato e periva in combattimento. Medaglia

d’oro alla memoria Federigi

Fortunato era nato

a Serravezza (Lu) il 22 febbraio 1901. Parte prima come legionario fiumano fino

al gennaio 1921. Chiamato per assolvere gli obblighi d Leva viene incorporato al

3° bersaglieri come sottotenente. Congedato nel 1923, si arruola

nell’Aeronautica e consegue il brevetto di pilota da caccia. Congedato, entra

in forza alla compagnia aerea Ala Littoria. Capitano nel 1935 chiede di

partecipare alla campagna di Spagna. Rimpatriato col grado superiore, farà

parte delle forze impegnate nel 1939 in Albania. Richiamato col grado di Tenente

Colonnello, fu assegnato al 41° gruppo da bombardamento con sede a Rodi. Da

questa sede con Ettore Muti compirono il bombardamento delle isole petrolifere

del Barhein nel Golfo Persico il 18 ottobre 1940. Il 4 luglio 1941, sul cielo

del Mediterraneo, veniva attaccato e periva in combattimento. Medaglia

d’oro alla memoria

Bolognesi Domenico

Bolognesi

Domenico era nato a Forlì nel 1886. Si arruolò nei bersaglieri prestando

servizio attivo al 4°. Già appassionato del volo entrò a far parte delle

squadriglie aeree costituite durante la prima guerra mondiale. Compagno di molti

assalti con Baracca, raggiunse anche la Francia dove i nostri stavano

combattendo. Nel settore italiano di Bligny conseguì per le sue ardimentose

azioni tre riconoscimenti francesi. Morì durante un collaudo a S. Marinella di

Roma nel 1930, alla vigilia di essere promosso Generale.

Mercanti Arturo

Mercanti

Arturo era nato a Milano il 15 Aprile 1875 da genitori Bresciani. Appassionato

d'automobilismo è fra i primi a studiare il fenomeno aeronautico e nel 1908 vola anche coi fratelli Wright (non pilota) e

organizza in Italia le prime manifestazioni aeronautiche. Grande organizzatore,

si occupa anche dei volontari ciclisti e automobilisti (è segretario generale

del T.C.I.) e della motonautica,

allora in fasce. Già ufficiale dei Bersaglieri, allo scoppio della grande guerra

viene richiamato all’11° reggimento col quale resta ferito due volte.

Promosso capitano nel 1917 chiede di prendere il brevetto da pilota e di passare

in forza alle squadriglie. Grande organizzatore anche qui si distingueva per la

sua opera al Commissariato, conseguendo una promozione al grado superiore.

Terminava la guerra in vari reparti dalla Dalmazia a Costantinopoli, dalla

scuola di Aviazione al fronte Francese. Rientrato nel settembre del 1919 al

Corpo veniva collocato in congedo a disposizione. Continuò da civile ad

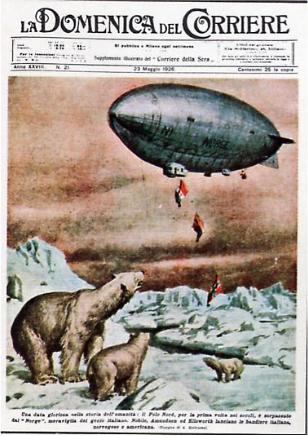

occuparsi di aeronautica e concorse nel 1928 alle operazioni di soccorso a

Nobile al Polo Nord. Nel 1935, oltre i limiti di servizio, otteneva di essere

richiamato per l’Etiopia dove gli veniva assegnato un incarico all’autogruppo.

A guerra ormai conclusa, in servizio su un treno fra Addis Abeba e Dire Dawa, subiva un assalto di bande

irregolari a Less Addas (Dire Dawa). La sua fama di lottatore non si smentiva e,

come John Wayne nei miglior film western, imbracciava un fucile si metteva a

sparare agli assalitori. Cadeva colpito a morte e alla sua memoria gli veniva

conferita la medaglia d’Oro. 6/7/1936.

Liotta

Aurelio

Nato a S. Agata di Militello

(ME) il 10 novembre 1886 da Ignazio e Pirrone Maria. Frequenta la scuola

militare di Modena ed esce sottotenente il 4/9/1908 con assegnazione all’8°

Reggimento Bersaglieri. Partecipa alla guerra di Libia meritandosi un encomio.

Allo scoppio del conflitto fa parte del battaglione ciclisti e alla promozione a

Capitano rientra al III btg. ordinario dell’8°. A gennaio del 1916 chiede di

essere ammesso alla scuola di pilotaggio a Cameri e a Venaria Reale. Promosso

Maggiore, dopo un periodo passato da insegnante, rientra ai reparti di linea in

Albania al comando dell’8° gruppo prima, poi della 116° squadriglia. Nel 1923,

all’atto della costituzione della Forza Aeronautica, col grado di Tenente

Colonnello ricopre diversi incarichi di stato maggiore. Nei successivi gradi si

occupa della 3° zona aerea, degli aeroporti (costruzione) e del Reale Aero Club

d’Italia come commissario straordinario. Promosso generale di divisione nel ’33

poi di squadra Aerea assume nel 1936 il comando dell’aviazione in A.O.I..

Attentato a Graziani. ......Un secondo ordigno sfiora ancora le autorità

italiane, ma un terzo colpisce in pieno il Viceré, esplodendo alle sue spalle e

riempiendo il suo corpo di ferite. Graziani cade a terra, riverso in una pozza

di sangue, mentre tutto intorno a lui si scatena la strage. Vengono lanciate

altre bombe, 7 o 8 secondo i primi rapporti, più tardi si parla di 18 . Si

contarono sette morti e una cinquantina di feriti. Fra di essi il generale

Liotta, cui fu amputata una gamba e che perse la vista da un occhio..... Nel

1939 (aprile) venne nominato Senatore.

Le gravi ferite riportate gli valsero la medaglia d’Oro militare aeronautica di

lunga navigazione aerea di 1° grado ma lo resero inabile al servizio

aprendogli le porte della carriera diplomatica come addetto militare aeronautico

a Berlino (4 aprile 1938). Allo scoppio della II guerra mondiale riprende il

comando dei servizi aerei speciali fino al 1941. Morirà a Messina il 26 marzo

1948 dopo essere stato epurato e spogliato (18/01/1945) del titolo di Senatore

dall’alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il Fascismo (ACGSF).

Onorificenze: Cavaliere

dell'Ordine della Corona d'Italia 7 aprile 1918

Cavaliere ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia 15 ottobre 1923

Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia 27 ottobre 1930

Grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia 20 dicembre 1934

Cavaliere dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro 1° luglio 1926

Cavaliere ufficiale dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro 3 giugno 1932

Commendatore dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro 4 giugno 1936

Cavaliere ufficiale dell'Ordine militare di Savoia 5 settembre 1936, 19 febbraio

1937

Grande ufficiale dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia 13 maggio 1937

Commendatore della Legione d'onore 29 luglio 1937

Altre decorazioni: Croce al merito di guerra (2); Medaglia commemorativa della

guerra 1915-1918; Medaglia d'argento al valore militare (2); Medaglia militare

aeronautica di lunga navigazione aerea di 2° grado (argento); Croce d'oro per

anzianità di servizio;

Leotta

Eugenio

Leotta Eugenio. Nato a Zafferana Etnea (CT) il 9 giugno 1903 assolve gli

obblighi di leva nell’8° reggimento come ufficiale di complemento. Nel 1925

ottiene il passaggio in aeronautica come pilota da caccia. Promosso tenente

frequenta la scuola di navigazione aerea di alto mare, con il successivo

incarico ai reparti dell’Egeo. Nel 1935, col grado di Capitano, comanda la 103°

squadriglia da Caccia in A.O.I. e nel 1937 un similare gruppo in Spagna.

Promosso per meriti di guerra nel 1941, dopo aver comandato un gruppo al 4°

stormo “Baracca” e svolto funzioni al tribunale militare, ritorna allo

Stormo come comandante e opera sui cieli di Malta dal dicembre 1940. Per le

azioni nel Mediterraneo e a Malta, dove trova la morte il 25

ottobre 1941, gli viene conferita

la medaglia d’Oro. E’ accreditato di 5

vittorie.

Renato

Sandalli

Renato

Sandalli nasce a Genova il 25 febbraio 1897; sottotenente

(bersagliere) di complemento dal febbraio 1916, viene ascritto al servizio permanente a partire

dal novembre 1916 per merito di guerra (è stato insignito di due medaglie d'argento ed

una di bronzo al valor militare). Viene nominato pilota di aeroplano nel gennaio

del 1921 e pilota militare l'ottobre successivo. Dal maggio del 1922 al giugno

del 1924 ha fatto parte del Comando scuole aviatori di Capua, del 3°

Raggruppamento aeroplani da ricognizione e della 131a Squadriglia di Ciampino;

nell'ottobre del 1923 ha cessato di appartenere ai ruoli del R. Esercito per

entrare in quelli del Corpo di S.M. della R. Aeronautica. In periodi successivi

ha ricoperto incarichi presso il 20° Stormo aeroplani da ricognizione, il

Centro equipaggi della R. Aeronautica, del 21° Stormo,  dell'Aviazione della

Somalia, del 1° Stormo, della Scuola caccia, dell'Ufficio di S.M. della R.

Aeronautica; dal novembre del 1934 al settembre del 1936 ha comandato il 9°

Stormo da bombardamento; dall'ottobre 1936 al settembre del 1937 è stato

responsabile dell'Aeronautica dell'Africa Orientale, per passare successivamente

alla Direzione del materiale e degli aeroporti della stessa area. Dal gennaio

del 1939 al gennaio 1949 ha comandato il 1° Centro sperimentale della R.

Aeronautica, per passare poi all'Aeronautica dell'Albania e quindi allo Stato

Maggiore come capo della Segreteria Tecnica. In seguito alla caduta del

fascismo, entra nel Gabinetto Badoglio come

Ministro dell'Aeronautica

incaricato anche delle funzioni di Capo di Stato Maggiore della R.

Aeronautica, dal 27 luglio al 18 giugno 1944, mantenendo i due

incarichi con il grado di generale di divisione aerea, anche dopo il

trasferimento del governo al sud in seguito all'8 settembre. Dopo la fine della guerra è stato comandante della

1ª Z.A.T. dal 49 al settembre 1951. Ha presieduto la Sezione aeronautica del

Consiglio superiore delle Forze Armate dal dicembre 1954 al febbraio 1955. È

morto a Roma il 23 ottobre 1968 dell'Aviazione della

Somalia, del 1° Stormo, della Scuola caccia, dell'Ufficio di S.M. della R.

Aeronautica; dal novembre del 1934 al settembre del 1936 ha comandato il 9°

Stormo da bombardamento; dall'ottobre 1936 al settembre del 1937 è stato

responsabile dell'Aeronautica dell'Africa Orientale, per passare successivamente

alla Direzione del materiale e degli aeroporti della stessa area. Dal gennaio

del 1939 al gennaio 1949 ha comandato il 1° Centro sperimentale della R.

Aeronautica, per passare poi all'Aeronautica dell'Albania e quindi allo Stato

Maggiore come capo della Segreteria Tecnica. In seguito alla caduta del

fascismo, entra nel Gabinetto Badoglio come

Ministro dell'Aeronautica

incaricato anche delle funzioni di Capo di Stato Maggiore della R.

Aeronautica, dal 27 luglio al 18 giugno 1944, mantenendo i due

incarichi con il grado di generale di divisione aerea, anche dopo il

trasferimento del governo al sud in seguito all'8 settembre. Dopo la fine della guerra è stato comandante della

1ª Z.A.T. dal 49 al settembre 1951. Ha presieduto la Sezione aeronautica del

Consiglio superiore delle Forze Armate dal dicembre 1954 al febbraio 1955. È

morto a Roma il 23 ottobre 1968

Giovanni

De Alessandri

Nato a

Milano nel 1895 e chiamato alle armi il 12 gennaio 1915, partecipa alla grande

guerra con l'11° bersaglieri come aspirante Ufficiale. Rimane ferito nel primo

anno di conflitto e alla promozione a sottotenente l'anno successivo viene

trasferito al Corpo Truppe Coloniali (CTC). Qui prende servizio al XIII

battaglione Eritreo di stanza in Libia. Al termine del conflitto col grado di

Tenente viene posto in congedo. ..... Nel 1928, a richiesta viene richiamato ed

entra in aeronautica nei ruoli tecnici con pari grado. Non si conosce il suo

incarico (si presume osservatore - ricognizione strategica... ?). Nel 1931 è

Capitano. In seguito a processo disciplinare tenuto a Bologna nel 1935 (non si

conosce anche qui il reato) viene destituito dal grado e dalle funzioni. Chiede

allora di entrare da soldato semplice nella divisione Peloritana destinata

all'Etiopia. Raggiungeva a Mogadiscio il 3° reggimento e ripercorrendo la

carriera ufficiale si poneva al comando di una centuria della banda Pellizzari

alla fine del 1936. Con questa a Chevenna il 20 gennaio 1937 perde la vita in

uno scontro. Citiamo dalla motivazione al Valore Militare alla memoria (oro) e

dalle sue ultime parole. "......Non ci

sarà nessuno, domani avanti a me. Vi farò vedere come combatte un italiano".

«Capitano

retrocesso volontario in Africa Orientale volle con fermo costante proposito

redimersi e gettare fra il passato e il presente il suo corpo a prova del

pentimento a purificazione dello spirito per lasciare all'adorata figlia un nome

onorato. Pregò il superiore di affidargli posto d'onore, pregò il destino di

aiutarlo alla meta. Al comando centuria di una banda la comandò in modo

ammirabile, esempio di coraggio, freddo sprezzo del pericolo, sempre in piedi

temerariamente sfidando la morte che desiderava come purificatrice. Rimproverato

alla vigilia di un aspro combattimento dal comandante perché nella lotta si

esponeva troppo, estraendo dal portafoglio il ritratto della figlia "lo giuro su

questa" disse "ch'ella non avrà a lamentarsi di avermi ricevuto alla banda.

Non

ci sarà nessuno domani davanti a me e farò vedere come combattono gli italiani".

E mantenne la promessa. In un furioso attacco contro un nido di mitragliatrici

scatta per primo, si lancia con pugnale e bombe a mano e ferito più volte cadono

i suoi intorno a lui ma in ultimo sforzo giunge all'arma nemica, pugnala il

tiratore e col nome della figlia sulle labbra sorridente si abbatte sull’arma

nemica. Il corpo è crivellato di ferite, l'anima è in cielo, il nome è di un

eroe.» Chevenna 20 gennaio 1937 Non

ci sarà nessuno domani davanti a me e farò vedere come combattono gli italiani".

E mantenne la promessa. In un furioso attacco contro un nido di mitragliatrici

scatta per primo, si lancia con pugnale e bombe a mano e ferito più volte cadono

i suoi intorno a lui ma in ultimo sforzo giunge all'arma nemica, pugnala il

tiratore e col nome della figlia sulle labbra sorridente si abbatte sull’arma

nemica. Il corpo è crivellato di ferite, l'anima è in cielo, il nome è di un

eroe.» Chevenna 20 gennaio 1937

Nel 1938 con R.

Decreto viene riabilitato e reintegrato nel grado di capitano (postumo)

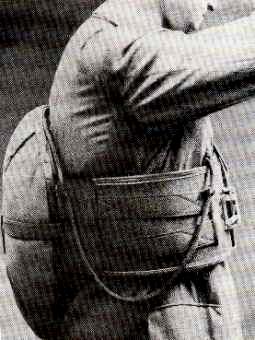

-Immagine: la foto ci è stata fornita da Niccolò Figundio al lavoro per

ricostruire la sua e altre storie di volontari di guerra. Le mostrine dovrebbero

riferirsi al Corpo Truppe Coloniali e il Fregio da Bersagliere portare il 13 non

come reggimento Bersaglieri di provenienza ma come XIII Eritreo. Gli ufficiali

continuavano a portare molto del corpo di provenienza. Il suo nome risulta

scolpito nella lapide alla stazione di Milano dedicata ai ferrovieri caduti:

presumiamo che abbia lavorato in qualche ruolo operativo o tecnico nel lasso di

tempo che va dalla fine della Grande Guerra (smobilitazione) al 1928. Il suo

curriculum (come succede con altri documenti) finisce per fortuna in una

cartella polverosa della Associazione Volontari di Guerra in cui viene reperito.

A Milano gli viene intestata una via ma non si conoscono iter e eventuali

notizie a disposizione della autorità locale (richieste). Il sottoscritto ha

scritto e telefonato a tutti i De Alessandri della Lombardia per cercare di

rintracciare qualche lontano parente, avendo lui solo una figlia. Ma l’esito è

stato negativo. Ricerca sospesa in attesa di avere eventualmente il suo

fascicolo processuale dal Tribunale Militare ex di Bologna ora La Spezia.

|

|

|

|

FREGIO DEI BERSAGLIERI IN

SERVIZIO AERONAUTICO E AEROSTIERE

PARACADUTE SALVADOR |

Mario Aramu

Mario Aramu. Nato a Cagliari il 7 aprile 1900, a diciotto anni entrò come allievo ufficiale di complemento nella scuola militare di Caserta; quattro anni dopo era già in Aeronautica. Nel 1924 prese il brevetto di pilota

d’aereo e nel ’30 ottenne i gradi di capitano. Dal 1934 al ’36 fu in Cina con la missione aeronautica italiana.

Promosso tenente colonnello per le attività svolte durante la guerra di Spagna, diventò capo della Divisione

addestramento. Colonnello a scelta assoluta, nel ’40 fu il comandante del 9° Stormo da bombardamento sul fronte

libico così formato:

Col. pil. Mario Aramu, Comandante, Promosso tenente colonnello per le attività svolte durante la guerra di Spagna, diventò capo della Divisione

addestramento. Colonnello a scelta assoluta, nel ’40 fu il comandante del 9° Stormo da bombardamento sul fronte

libico così formato:

Col. pil. Mario Aramu, Comandante,

Ten. Col. Italo Napoleoni, Comandante del 26° Gruppo,

Ten. Col. Guglielmo Granjacquet, Comandante del 29° Gruppo.

Il 31 luglio del 1940 il 9° si trasferisce ad Alghero per un breve periodo operativo durante il quale effettua varie azioni esplorative sul Mediterraneo alle dipendenze della Va Divisione "Eolo" e rientra a Viterbo l'11 agosto del 1940. Ripartito da Alghero nel settembre successivo, raggiunse il giorno 11 l'aeroporto di Castel Benito, e qualche giorno dopo quello di Derna sempre in Libia. Da Derna e, successivamente, da Gambut, Martuba e Benina opera intensamente durante uno dei periodi più impegnativi che le nostre truppe in Africa Orientale, attraverso alterne vicende, sono costrette ad affrontare. Compie bombardamenti diurni e notturni su accampamenti, depositi, impianti ferroviari, porti, navi alla fonda, effettuando numerose azioni di ricognizione strategica. Il valore ed il grande sacrificio di vite umane e di mezzi che segnarono la partecipazione del 9° Stormo a quel ciclo operativo nei cieli del Mediterraneo, dell'Egitto e della Marmarica, sono appuntati alla motivazione della medaglia d'Argento al Valor Militare di cui è decorata la sua bandiera e nella quale ancora possiamo leggere: “….. Fra gli eroici piloti caduti in questo periodo, tre vanno decorati alla memoria con

Medaglia d'Oro al

Valore: il Comandante di Stormo Mario Aramu, Morto nei cieli della Marmarica il 17 dicembre 1940, Il Comandante del 29° Gruppo Ten. Col. Granjacquet ed il comandante della 63° Squadriglia Cap. Victor Hugo Girolami”.

Mario Aramu:Colonnello pilota, navigatore tra i più audaci, eroico legionario di Spagna, alla testa del suo stormo scagliato contro il nemico, cui non aveva concesso tregua in tanti giorni di prove supreme, cadeva in combattimento nel cielo marmarico dopo prodigi di valore. 17/12/1940. Ancora una volta si distinse per coraggio e capacità nel fronteggiare le offensive inglesi. Per quattro giorni volò senza sosta e non rinunciò neppure quando il suo comandante lo invitò a riposarsi. Il 16 dicembre 1940, pur disponendo di forze minori, volle comunque combattere il nemico, finché cadde sotto il fuoco dei velivoli inglesi. Gli venne assegnata alla memoria la medaglia d’oro al valor militare “sul campo”.

Al colonnello Aramu è intitolato l’aeroporto militare di

Alghero.

"Dopo mesi e mesi di una guerra vissuta nelle aspre solitudini africane, dove la lotta contro gli elementi non è meno dura della battaglia contro il nemico, dopo essersi a lungo prodigati in superba, tenace ed eroica azione sulle navi, sulle basi e sulle fortificazioni nemiche, i suoi equipaggi, durante la battaglia del deserto, scrivevano pagine di gloria nel cielo della Marmarica. Intervenendo direttamente nell'azione, attaccando di giorno e di notte, ed in avverse condizioni, appostamenti, truppe e reparti corazzati non senza duri e sanguinosi sacrifici culminati con l'olocausto del comandante, infliggevano perdite gravissime al nemico concorrendo validamente ad arginarne la marcia.

Cielo del Mediterraneo, dell'Egitto e della Marmarica, dicembre 1940" Al colonnello Aramu è intitolato l’aeroporto militare di

Alghero.

"Dopo mesi e mesi di una guerra vissuta nelle aspre solitudini africane, dove la lotta contro gli elementi non è meno dura della battaglia contro il nemico, dopo essersi a lungo prodigati in superba, tenace ed eroica azione sulle navi, sulle basi e sulle fortificazioni nemiche, i suoi equipaggi, durante la battaglia del deserto, scrivevano pagine di gloria nel cielo della Marmarica. Intervenendo direttamente nell'azione, attaccando di giorno e di notte, ed in avverse condizioni, appostamenti, truppe e reparti corazzati non senza duri e sanguinosi sacrifici culminati con l'olocausto del comandante, infliggevano perdite gravissime al nemico concorrendo validamente ad arginarne la marcia.

Cielo del Mediterraneo, dell'Egitto e della Marmarica, dicembre 1940"

Three Italian bombers failed to return after having been attacked near Sidi Omar, one flown by the Stormo commander Colonello Mario Aramu, one flown by the commander of the 29o Gruppo B.T, Tenente Colonello Grandjacquet and the third flown by Capitano Girolami, commander of the 63a Squadriglia. Three other were badly damaged. The Italian bombers claimed five British fighters shot down.

Bollettino

di guerra n. 194. Nella zona di frontiera cirenaica le truppe nemiche, per il logorio e le perdite subite, hanno rallentato nella giornata di ieri — nona della grande battaglia — la loro pressione. Le nostre artiglierie hanno efficacemente battuto reparti di mezzi meccanizzati nemici, mentre le nostre formazioni aeree hanno bombardato unità corazzate più lontane. L’incrociatore nemico silurato dinanzi a Porto Bardia, di cui al bollettino n. 193, è stato visto capovolgersi e affondare. Gli aerosiluranti affondatori erano al comando del capitano pilota Grossi e del tenente pilota Barbani, coadiuvati dagli osservatori tenenti di vascello Marazio e Riva. Nostri apparecchi hanno bombardato navi da guerra inglesi presentatesi davanti a Porto Bardia. L’aviazione da caccia avversaria ha contrastato l’azione dei nostri bombardieri, che hanno abbattuto un apparecchio Glouchester. Nostre formazioni da caccia, di scorta ai bombardieri, hanno impegnato combattimento con la caccia nemica: un Hurricane è stato abbattuto; un nostro apparecchio da caccia non è rientrato. Dei cinque apparecchi nazionali che nel bollettino n. 193 erano stati dati come perduti, due hanno fatto rientro alla base. Fra i tre apparecchi che si possono ritenere definitivamente perduti è anche quello del colonnello Aramu, due volte Atlantico, bombardiere di eccezione, che alla testa dello stormo aveva diretto l’azione.

Ma il più famoso in

assoluto, sia per l’opera che per le intuizioni, è

Rino Corso Fougier

Rino

Corso Fougier nasce a Bastia in Corsica il 14 novembre 1894. Arruolatosi come

allievo Ufficiale di complemento il 31 dicembre 1912, è nominato Sottotenente e

presta il servizio di prima nomina come Bersagliere ciclista. Allo scoppio della

prima guerra mondiale è mobilitato con il 7° Reggimento Bersaglieri,

dimostrando ardimento e coraggio; il 23 giugno 1915, in una missione di

ricognizione presso le cave a nord-ovest di Seltz, viene ferito dallo scoppio di

una mina, ma riesce a continuare la sua missione. Per questa azione è stato

decorato della medaglia d’argento al valor militare. Il 29 giugno 1916 chiede

di entrare al Battaglione Scuole Aviatori come aspirante allievo pilota: a

Venaria Reale fa pratica su Blériot e a Cascina Costa su Aviatik e S. 200.

Consegue il brevetto di pilota il 26 ottobre 1916 e quello di pilota militare il

4 febbraio 1917. Le missioni di volo che compie sono essenzialmente di

ricognizione, ma non mancano anche i combattimenti aerei. Assegnato il 6 marzo

1917 alla 113a squadriglia, il 20 maggio 1917 viene ferito in un combattimento

aereo sopra i cieli di Bainsizza, quando viene attaccato da tre aerei nemici.

Rimane ferito e gli viene concessa sul campo la seconda medaglia d’argento al

valor militare. Una terza medaglia d’argento al valor militare gli verrà

conferita per il periodo marzo-novembre 1918. Il 10 agosto 1917 è alla 181a

squadriglia e pochi giorni dopo (il 23 agosto) viene promosso Capitano dei

Bersaglieri. Il 24 agosto 1918 è assegnato all’83a Squadriglia di stanza a

Poianella, fino a quando l’11 aprile 1919 passa alla 87a Squadriglia

Serenissima a San Pelagio, Aquileia, Aiello, rimanendovi fino al 2 settembre

1919. Il 10 aprile 1921 è effettivo ai corpi aeronautici e il 16 ottobre 1923

cessa di appartenere ai ruoli del R. Esercito per entrare in quelli del Corpo di

Stato Maggiore della R. Aeronautica. Nel frattempo è stato promosso Maggiore il

15 settembre 1925 e Tenente Colonnello il 21 luglio 1927. Diviene comandante del

1° stormo il 1° giugno 1928 e vi rimane fino al 1° giugno 1933 quando assume

il comando della 3a Brigata Aerea. E’ particolarmente attento alla

preparazione di uomini e mezzi, trascurando talora i doveri d’ufficio ed è

appunto di questo periodo la sua idea di creare una pattuglia acrobatica. Il

Col. Fougier convince i vertici delle Forze Aeree che un pilota militare deve

essere, innanzitutto, un vero sportivo per manovrare efficacemente il suo

aeroplano nelle operazioni al fronte. L'onore di raccogliere questa eredità e

di rappresentare l'Italia nelle competizioni aeree nazionali ed internazionali

fu inizialmente assegnato, a rotazione annuale, a squadre formate all'interno

dei vari Stormi. Formazioni come "Lancieri Neri", "Cavallino

Rampante", "Getti Tonanti", "Diavoli Rossi" e

"Tigri Bianche" sono ora nella leggenda. Nell’aprile 1934, per

esplicita richiesta dell’allora comandante della Libia, Italo Balbo, viene

messo a disposizione del governo della Tripolitania e dal 1° luglio 1935 al 16

dicembre 1937 è comandante dell’aeronautica della Libia (il 17 febbraio 1936

è promosso Generale di divisione aerea). Oltre che ad operazioni nell’Africa

Orientale, ha partecipato anche alla guerra di Spagna. Viene promosso Generale

di squadra aerea (3a) il 14 aprile 1939. Il suo compito è connesso con la

mobilitazione in vista della guerra, in particolare per il fronte occidentale:

mantiene questo incarico fino al 15 giugno 1941, con un’interruzione fra il 10

settembre 1940 ed il 28 gennaio 1941, quando comanda il Corpo Aereo Italiano in

Belgio. Il 15 novembre 1941 è chiamato a ricoprire l’incarico di

sottosegretario di Stato all’Aeronautica e di capo di Stato Maggiore

dell’Aeronautica. Promosso generale di armata aerea il 28 ottobre 1942, è

stato rimosso dagli incarichi di sottosegretario e di capo di Stato Maggiore

alla caduta del fascismo. È morto il 24 aprile 1963. Il 29 giugno 1916 chiede

di entrare al Battaglione Scuole Aviatori come aspirante allievo pilota: a

Venaria Reale fa pratica su Blériot e a Cascina Costa su Aviatik e S. 200.

Consegue il brevetto di pilota il 26 ottobre 1916 e quello di pilota militare il

4 febbraio 1917. Le missioni di volo che compie sono essenzialmente di

ricognizione, ma non mancano anche i combattimenti aerei. Assegnato il 6 marzo

1917 alla 113a squadriglia, il 20 maggio 1917 viene ferito in un combattimento

aereo sopra i cieli di Bainsizza, quando viene attaccato da tre aerei nemici.

Rimane ferito e gli viene concessa sul campo la seconda medaglia d’argento al

valor militare. Una terza medaglia d’argento al valor militare gli verrà

conferita per il periodo marzo-novembre 1918. Il 10 agosto 1917 è alla 181a

squadriglia e pochi giorni dopo (il 23 agosto) viene promosso Capitano dei

Bersaglieri. Il 24 agosto 1918 è assegnato all’83a Squadriglia di stanza a

Poianella, fino a quando l’11 aprile 1919 passa alla 87a Squadriglia

Serenissima a San Pelagio, Aquileia, Aiello, rimanendovi fino al 2 settembre

1919. Il 10 aprile 1921 è effettivo ai corpi aeronautici e il 16 ottobre 1923

cessa di appartenere ai ruoli del R. Esercito per entrare in quelli del Corpo di

Stato Maggiore della R. Aeronautica. Nel frattempo è stato promosso Maggiore il

15 settembre 1925 e Tenente Colonnello il 21 luglio 1927. Diviene comandante del

1° stormo il 1° giugno 1928 e vi rimane fino al 1° giugno 1933 quando assume

il comando della 3a Brigata Aerea. E’ particolarmente attento alla

preparazione di uomini e mezzi, trascurando talora i doveri d’ufficio ed è

appunto di questo periodo la sua idea di creare una pattuglia acrobatica. Il

Col. Fougier convince i vertici delle Forze Aeree che un pilota militare deve

essere, innanzitutto, un vero sportivo per manovrare efficacemente il suo

aeroplano nelle operazioni al fronte. L'onore di raccogliere questa eredità e

di rappresentare l'Italia nelle competizioni aeree nazionali ed internazionali

fu inizialmente assegnato, a rotazione annuale, a squadre formate all'interno

dei vari Stormi. Formazioni come "Lancieri Neri", "Cavallino

Rampante", "Getti Tonanti", "Diavoli Rossi" e

"Tigri Bianche" sono ora nella leggenda. Nell’aprile 1934, per

esplicita richiesta dell’allora comandante della Libia, Italo Balbo, viene

messo a disposizione del governo della Tripolitania e dal 1° luglio 1935 al 16

dicembre 1937 è comandante dell’aeronautica della Libia (il 17 febbraio 1936

è promosso Generale di divisione aerea). Oltre che ad operazioni nell’Africa

Orientale, ha partecipato anche alla guerra di Spagna. Viene promosso Generale

di squadra aerea (3a) il 14 aprile 1939. Il suo compito è connesso con la

mobilitazione in vista della guerra, in particolare per il fronte occidentale:

mantiene questo incarico fino al 15 giugno 1941, con un’interruzione fra il 10

settembre 1940 ed il 28 gennaio 1941, quando comanda il Corpo Aereo Italiano in

Belgio. Il 15 novembre 1941 è chiamato a ricoprire l’incarico di

sottosegretario di Stato all’Aeronautica e di capo di Stato Maggiore

dell’Aeronautica. Promosso generale di armata aerea il 28 ottobre 1942, è

stato rimosso dagli incarichi di sottosegretario e di capo di Stato Maggiore

alla caduta del fascismo. È morto il 24 aprile 1963.

Alla

fine del 1960, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana ,

rispolverando le esperienze di Fougier, decise che era venuto il momento di

istituire una Pattuglia Acrobatica Nazionale con sede permanente sulla Base di

Rivolto del Friuli. In seguito a ciò venne fondato il 313° Gruppo

Addestramento Acrobatico, meglio conosciuto come Frecce Tricolori. La formazione

è costituita da nove velivoli più un solista ed è perciò la pattuglia

acrobatica più numerosa, nonché una delle più prestigiose, al mondo. Le

Frecce Tricolori possono essere a tutti gli effetti considerate le eredi delle

formazioni acrobatiche uscite dalla scuola di Campoformido intorno al 1930.

(I profili biografici di Fougier e degli altri

sono rielaborati dal sito Ufficiale dell'Aeronautica).

Torna

all'indice delle curiosità |