|

PICCOLE STORIE - DIARI MINIMI

|

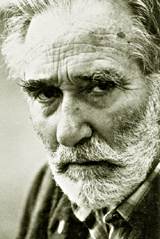

MARIO RIGONI STERN

2000 chilometri di neve

Mario Rigoni Stern è nato ad Asiago

(Vicenza) l1/11/1921. Trascorre l'infanzia tra i pastori e la

gente di montagna dell’Altopiano uscito dalla grande guerra. Nel 1938,

entra alla Scuola Militare d’alpinismo di Aosta e, più tardi, combatte

come alpino, nel battaglione Vestone, in Francia, Grecia, Albania, Russia.

Fatto prigioniero dai tedeschi dopo l'8

settembre 1943, è trasferito in Prussia orientale. Rientra a casa, a

piedi, il 5 maggio 1945. Non si muove più dal suo paese natìo, dalla casa da lui stesso costruita; trova impiego al

catasto comunale fino al 1970, e poi si dedica interamente al mestiere di

scrittore. Muore ad Asiago il

16 giugno 2008 |

|

Con un calcio Berton aprì la porta del ricovero. Una folata di

vapore bianco uscì e lui entrò nel caldo tenendo fermo il palo sulle spalle. Poi

entrò la marmitta appesa per le catenelle e infine Barp che teneva a sua volta

li palo. Giuanin, da vicino alla stufa, si precipitò a chiudere la porta

spalancata. Berton e Barp, in sincronia, posarono la marmitta per terra e si

rizzarono. Berton tornò ad abbassarsi, sfilò il palo dalle catenelle, quindi,

alzatosi, si posò ad esso come un pastore e disse pacato: " Siamo circondati".

Non altro disse. Dopo si sentì il fuoco nella stufa e lo scricchiolio del freddo

che premeva sulle travature del ricovero. Le parole erano lì immobili e ferme; avevano cacciato tutte le altre di prima.

Ricordi dell’Italia, di compagni, di

ragazze, turni di vedetta, razioni di vino, tiri di mortai. Non avevano più

valore. Siamo circondati.

Radio scarpa, radio gavetta, radio naia, radio conducenti funzionavano sempre

portando a volte le notizie più strampalate e inverosimili, ma sentivamo che

questa volta la notizia era vera. Più vera che se l’avessimo vista scolpire

sulla pietra dal Colonnello Comandante del 6° Reggimento. Se due parole avevano

tanta forza da svegliarmi dopo una notte di contropattuglia, da farmi aprir gli

occhi e tendere le orecchie da sotto il pastrano e da far tacere tutti nel

ricovero, tanta forza da cacciar via i ricordi d’attorno alla stufa dovevano

essere vere e basta.

Uscii fuori da sotto il pastrano, mi alzai, strinsi la cinghia delle giberne, mi

avvicinai alla stufa sbadigliando: Be’ dissi “dove l’hai sentita questa balla? “

e guardai fuori come volessi chiederlo alla neve o alla steppa.

“Da un conducente che ho incontrato per strada” rispose Berton.

“E vero” confermò Barp ammiccando “l’ho sentito anch’io alle cucine”

“Distribuisci il rancio” dissi a Cappa che aspettava con il mestolo in mano

«e

poi pensa per il cambio alle vedette”

Così ci arrivò la prima notizia; con il rancio portato da Berton e Barp. Doveva

capitare così, era destino che dovesse capitare così. L’aspettavamo. Eravamo,

nei primi di dicembre, a far graticci per coprire i camminamenti del Verona,

quando d’un tratto ci fecero smettere e con una marcia di 40 chilometri, carichi

di armi e munizioni e bardati come muli, in una notte di freddo cane, ci

mandarono in linea a dare il cambio al Valcismon della Julia. Il Valcismon partì

in camion, a tutta furia, per chissà dove e solo dopo, molto dopo, abbiamo

saputo che era andato con la Julia a fronteggiare i russi che in aperta steppa

avevano dilagato tra gli Alpni e la Fanteria. Prendemmo in consegna le trincee

del Valcismon tra il Morbegno e l’Edolo, e più tardi, da Sud, nelle notti fredde

e calme si vedevano i bagliori e a tendere le orecchie si udiva il brontolio

lontano della battaglia che infuriava. Questo era peggio che esserci dentro.

Passavano così le giornate tra vedetta e lavori di piccone per rinforzar le

trincee e scavar nuove postazioni, a sventare i colpi di mano che i russi un

paio di volte alla settimana tentavano al nostro caposaldo e a lottare con il

freddo per tenere sbloccate le armi. Dopo Capodanno si prepararono a darci

battaglia. Da loro, a notte fonda, arrivavano autocarri che portavano materiali

e uomini; i russi aprivano il campo di tiro alle loro armi e si facevano più

molesti. Fu in quei giorni che ci arrivò la notizia.

In silenzio mangiammo il rancio e Cappa mandò per il cambio alle vedette.

Giuanin, che stava raspando con il cucchiaio il fondo della gavetta, d’un tratto

alzò il viso, mi guardò un attimo in silenzio e finalmente disse:

“Quanti chilometri siamo lontani dall’Italia, sergenmagiù?” “Quanti chilometri siamo lontani dall’Italia, sergenmagiù?”

Mai sentii la distanza come in quel momento: una cosa dolorosa e al contempo

dolce mi penetrò nelle midolla. Veniva quasi voglia di piangere. Tutti facevano

silenzio e nessuno raschiava più con il cucchiaio la gavetta.

“ Non so di preciso” dissi. “Forse cinquemila”

Giuanin abbassò la testa e si restrinse alla stufa.

« Cinquemila » disse Monchieri. «Cinquemila! Facciamo un po’ il conto:

30 chilometri al giorno. Tre per cinque quindici. 15 giorni? No, non và. Ci sono

gli zeri. 1500 giorni. No. Ecco, 150 giorni a 30 chilometri al giorno»

« Sì, asino, centocinquanta giorni» disse Agnoli. « Ma senza mai

riposare. »

Ormai la paura della distanza era passata e anche il terrore della steppa e

dell’accerchiamento. Cose concrete: chilometri e giorni. Si riprese a ragionare

attorno alla stufa.

« Sergenmagiù, e la strada la sai? »

«Beh, o con le stelle o con il sole la troveremo»

«E se c’è la tormenta? »

Non dissi niente. Non avevo bussola e non pensavo che vi erano

generali, colonnelli, divisioni, reggimenti e tanti capisaldi. Con l’ultima

frase tornarono il silenzio e l’apprensione di prima. Dentro, attorno alla

stufa, vennero il freddo, la neve, la tormenta e i chilometri. Ci sentivamo

soli.

Contando i mesi sulle dita dissi: « Per giugno saremo a casa». Ma non fu

sufficiente a sperare. Era troppo lontano anche giugno. « Asciugheremo le

cantine di Brescia» dissi. Neanche, non fu sufficiente. Allora dissi: « Lunardi,

fai la polenta e noi, intanto, puliremo le armi » Continuai con una filastrocca

di parolacce.

Due giorni dopo i Russi ci attaccarono. I loro carri armati erano già al Comando

di Corpo d’Armata; ci avevano aggirato dopo aver distrutto la Julia. Tenemmo

duro per tre giorni anche se stavano per finire le munizioni, anche se non

arrivava il rancio. Una notte ci dissero di abbandonare le trincee.

Incominciammo a fare i 5.000 chilometri. Quaranta gradi di freddo,

tormente, steppa. Svanimmo in una nube di neve.

Erano passate settimane e forse mesi. Quei pochi rimasti, a gruppi, camminavano

dall’Ucraina verso la Polonia. Ci si riforniva lungo la strada nei villaggi che

incontravamo. A volte c’era anche la sussistenza. Se non fosse stato per una

parvenza di divisa e per il fucile che si portava ci avrebbero anche potuto

scambiare per dei vagabondi capitati in quelle contrade chissà come. Del resto

non disturbavamo nessuno: né tedeschi né russi. I combattimenti di gennaio

parevano tanto lontani quanto le sbornie fatte in Italia prima di partire. Lungo

la pista, a giorni, si incontravano delle lunghe colonne di tedeschi che

andavano ad alimentare la battaglia di Karcov. Li guardavamo passare in silenzio

e Loro guardavano noi con rispetto e invidia. Forse avevano saputo che eravamo i

sopravvissuti del Don. Non ci importava niente della guerra, ora. Volevamo solo

arrivare in pace alle nostre case e lavorare finalmente per noi. E non scavar

tane come i lupi, non sparare con le mitragliatrici, non andare all’assalto.

All’assalto eravamo andati in settembre e poi in gennaio. Ma in gennaio era

differente: era per arrivare a casa, per non restare prigionieri, per

conquistare un poco di caldo da poter riposare dopo trenta o sessanta chilometri

di steppa. Bene, ora era finito tutto; solo che si era rimasti in pochi: la mia

Compagnia forse cinquanta da trecento; e compresi i conducenti.

Da vergognarsi

quasi d’essere vivi e ritornare. Si camminava da molti giorni ed eravamo in

marzo. La neve scioglieva e il freddo della notte non era cosi duro e spietato

come allora. Le squadre e i plotoni si erano sciolti e ognuno aveva scelto i

compagni con i quali dividere l’isba e il cibo. Era bella la nostra fratellanza,

non c’erano liti, né voci alterate e nemmeno comandi. Non era necessario

comandare né sparare. Si parlava pianamente e sottovoce; un passero o la prima

allodola sulla neve ci commuovevano. Il viso di una donna pareva una visione, le

voci dei bambini suscitavano ricordi di giochi lontani. Si camminava anche per

delle ore senza dire una parola; il sole, la pace, la neve impregnata di sole ci

occupavano tutti i pensieri. Quèste cose sembravano esistere per la prima volta

e noi rinati in un mondo nuovo. Se poi qualche volta nevicava non era come in

dicembre davanti al Don gelato quando la neve penetrava sotto il pastrano come

polvere di vetro. Ora i fiocchi erano soffici e nello sfarfallio si sentiva

cantare la calandra. Da vergognarsi

quasi d’essere vivi e ritornare. Si camminava da molti giorni ed eravamo in

marzo. La neve scioglieva e il freddo della notte non era cosi duro e spietato

come allora. Le squadre e i plotoni si erano sciolti e ognuno aveva scelto i

compagni con i quali dividere l’isba e il cibo. Era bella la nostra fratellanza,

non c’erano liti, né voci alterate e nemmeno comandi. Non era necessario

comandare né sparare. Si parlava pianamente e sottovoce; un passero o la prima

allodola sulla neve ci commuovevano. Il viso di una donna pareva una visione, le

voci dei bambini suscitavano ricordi di giochi lontani. Si camminava anche per

delle ore senza dire una parola; il sole, la pace, la neve impregnata di sole ci

occupavano tutti i pensieri. Quèste cose sembravano esistere per la prima volta

e noi rinati in un mondo nuovo. Se poi qualche volta nevicava non era come in

dicembre davanti al Don gelato quando la neve penetrava sotto il pastrano come

polvere di vetro. Ora i fiocchi erano soffici e nello sfarfallio si sentiva

cantare la calandra.

Una sera, non so come, mi trovai solo nella steppa e annottava. Forse mi ero

fermato in qualche parte, in un villaggio, non ricordo ora. Camminavo lungo la

pista, lentamente, godendo d’esser vivo e seguendo chissà quali pensieri. Forse

era la ragazza che mi aveva salutato attraverso le tendine mentre passavo

zoppicando. Alzando la testa mi accorsi d’esser solo. Non si vedeva traccia

d’uomo fin dove arrivava lo sguardo. Venne buio e sorse la luna. Ero una piccola

formica su una terra immensa e la luna mi faceva chiara la pista sulla neve.

Dov’era la guerra ormai? Dov’erano i carri armati e la mia Breda? Le lettere

nelle tasche, avevo, e sentendomele attraverso il pastrano mi immersi in un mare

di ricordi. Parlavo a voce alta con gli amici che avevo lasciato oltre Karcov e

con una ragazza che era più lontana della luna.

Arrivai in un villaggio. Mi trovai sulla piazza e da un edificio in muratura

veniva della musica. Mi avvicinai e attraverso le fessure delle imposte guardai

dentro: c’erano dei tedeschi che facevano festa e l’ampia stanza era addobbata

con festoni di carta colorata e con rami verdi. Volevo ingenuamente entrare per

chiedere ristoro e notizie dei miei compagni che certamente erano passati per di

là quando sentii dei passi e un vecchio russo si avvicinò. Salutò per primo e io

in russo risposi: « Buona sera nonnino ». « Non entrare li» mi disse

« fanno

baldoria.» « Allora indicami una isba dove poter riposare. » Scosse il capo e mi

guardò fisso: « Sei italiano? ». « Sì, italiano, Alpino. Hai visto i miei

compagni? » « Sono passati stasera» « Per dove? » « Per di là» E indicò con la

mano verso occidente. « Vieni » disse poi.

Lo seguii fuori dalla piazza e mi indicò un’isba isolata in periferia del paese.

« Vai laggiù » disse « c’è Magda» Lo ringraziai e mi lasciò solo. Bussai a quell’isba e una donna venne ad aprire. Potei vederla alla luce fioca d’un

lumino quando socchiuse l’uscio. «Buona sera, Magda» Mi sorrise ammiccando con

gli occhi, mi prese per un lembo del pastrano e mi tirò dentro.

L’Alpino Tavelli non parla mai della guerra di Russia, ma, qualche volta

d’inverno, quando il freddo lotta con il fumo dei camini e la disoccupazione,

allora, quando è preso male, va all’osteria e beve.

« Morbegno Avanti il Morbegno! Il maggiore Fabrocini!» E poi:

« Voi! Voi non sapete niente di quello che è successo in Russia. Quello che è

scritto sui libri sono balle. Tutte balle! Cosa vuoi che sappiano quelli che

scrivono sui libri? Dio buono, sacr..., quella volta della mitraglia li ho

presi... ».

Avevamo camminato tutta la notte, tutto il giorno e ora si avvicinava la sera

ancora una volta. All’alba v’era stata la tormenta. Dovevamo camminare

aggrappati l’uno all’altro, avvolti nella coperta, con la testa bassa, guardando

tra le ciglia incrostate di neve i piedi del compagno che camminava avanti.

A

volte si inciampava in qualcosa: un’arma o un corpo rigido come legno. Lo sa

Cristo come le gambe portavano avanti. Verso le dieci la tormenta si placò e

uscì il sole. Le teste uscivano dalle coperte e si scrollavano come l’orso

bianco quando esce dall’acqua. Verso mezzogiorno si sentì sparare in testa alla

colonna. Dicevano che Edolo, Vestone e Valchiese erano all’attacco. Ci eravamo

fermati e aspettavamo l’esito del combattimento. Molti erano seduti sulla neve,

rannicchiati nella coperta come una chiocciola nel guscio. V’erano dei feriti

fasciati con la panciera e molti con i piedi congelati avvolti nella paglia e

stracci. Si udirono gli scoppi delle bombe a mano. Lontani, come ovattati dalla

neve. La colonna, a sussulti, riprese la marcia. Mangiavamo manciate di neve. La

fame era molta perché quelli che erano in testa e aprivano la strada

combattendo, portavano via dai villaggi tutto quello che era mangiabile. A

quelli che venivano dopo, ed erano i più, non restava che rosicchiare le ossa di

qualche carogna di mulo e trangugiare le bucce delle patate. Venne il

pomeriggio. Si passò per il villaggio dove avevano combattuto; isbe bruciavano e

fumo denso e acre stagnava nel freddo. Proseguimmo ancora senza alcuna sosta.

Solo i rassegnati-sfiniti si fermarono. Si sentì sparare e dei colpi arrivarono

in pieno. Improvvisamente apparvero tre carri armati: tozzi, minacciosi,

terribili nella loro forza meccanica. Vennero sparando con tutte le armi di

bordo e investirono la colonna: travolsero, macinarono, schiacciarono. Si misero

a semi cerchi e quelli che erano rimasti dentro alzarono le mani. Il resto

sbandò come uccelli sorpresi dal falco. A gruppi, in fretta, per quanto lo

permettevano gli arti congelati e le membra ferite, ci portammo avanti dove

sembrava finisse la neve e dove avrebbero dovuto incominciar le montagne. A

volte si inciampava in qualcosa: un’arma o un corpo rigido come legno. Lo sa

Cristo come le gambe portavano avanti. Verso le dieci la tormenta si placò e

uscì il sole. Le teste uscivano dalle coperte e si scrollavano come l’orso

bianco quando esce dall’acqua. Verso mezzogiorno si sentì sparare in testa alla

colonna. Dicevano che Edolo, Vestone e Valchiese erano all’attacco. Ci eravamo

fermati e aspettavamo l’esito del combattimento. Molti erano seduti sulla neve,

rannicchiati nella coperta come una chiocciola nel guscio. V’erano dei feriti

fasciati con la panciera e molti con i piedi congelati avvolti nella paglia e

stracci. Si udirono gli scoppi delle bombe a mano. Lontani, come ovattati dalla

neve. La colonna, a sussulti, riprese la marcia. Mangiavamo manciate di neve. La

fame era molta perché quelli che erano in testa e aprivano la strada

combattendo, portavano via dai villaggi tutto quello che era mangiabile. A

quelli che venivano dopo, ed erano i più, non restava che rosicchiare le ossa di

qualche carogna di mulo e trangugiare le bucce delle patate. Venne il

pomeriggio. Si passò per il villaggio dove avevano combattuto; isbe bruciavano e

fumo denso e acre stagnava nel freddo. Proseguimmo ancora senza alcuna sosta.

Solo i rassegnati-sfiniti si fermarono. Si sentì sparare e dei colpi arrivarono

in pieno. Improvvisamente apparvero tre carri armati: tozzi, minacciosi,

terribili nella loro forza meccanica. Vennero sparando con tutte le armi di

bordo e investirono la colonna: travolsero, macinarono, schiacciarono. Si misero

a semi cerchi e quelli che erano rimasti dentro alzarono le mani. Il resto

sbandò come uccelli sorpresi dal falco. A gruppi, in fretta, per quanto lo

permettevano gli arti congelati e le membra ferite, ci portammo avanti dove

sembrava finisse la neve e dove avrebbero dovuto incominciar le montagne.

In uno

di questi gruppi c’era lui. Smemorato, sbandato e quasi impazzito dopo aver

visto cadere il fratello. Senza memoria e senza ricordi La colonna era lontana:

un segno nero sulla neve bianca che si perdeva nella sera livida. Udì sparare e

quelli davanti caddero in silenzio. Una mitragliatrice li fermava come

arrivavano sul crinale della mugila. Ripresero a camminare: la mitragliatrice

tornò a sparare. Caddero ancora i primi. Gli altri si sedettero sulla neve,

immobili e silenziosi nella sera senza cielo. Era freddo. Si rialzarono: la

mitragliatrice sparò ancora. Non un lamento, non un gemito. Silenzio. Solo le

raffiche della mitragliatrice quando tentavano di proseguire.

Si trovò anche lui

tra i primi ma si gettò subito a terra quando presentì la raffica. Scrutò con

gli occhi arrossati e quasi pazzi. Tornò indietro, vide un ufficiale: «Tenente

vado io da quella mitraglia. State fermi e se avete fucili sparate». Il tenente

lo guardò senza rispondere; gli altri stavano silenziosi. Si levò il pastrano,

lo piegò e lo posò sulla neve. Aprì l’otturatore, guardò per la canna, rimise il

caricatore e richiuse. Levò la sicurezza. Dalla cacciatora uscirono fuori due

bombe nere e rosse; le guardò e le soppesò. Levò la sicurezza anche a queste e

delicatamente le ripose. «Bene» disse « ora vado. Voi state fermi e sparate»

Nessuno rispose, lo seguivano in ogni gesto come fossero svaniti e con i sensi e

le membra congelati Camminò per un tratto in piedi dietro la mugila e sparì alla

vista. Era in un piccolo avvallamento e studiava il terreno. La mitragliatrice

sparava sulla pista quasi d’infilata. Vide anche i soldati. Erano tre, tutti

intenti a sparare sul gruppo ogni qualvolta uno si muoveva. Guardò bene il

terreno.

Doveva fare un ampio giro e l’ultimo tratto, una trentina di metri,

allo scoperto. Da dove si trovava poteva anche ammazzarne uno, ma l’avrebbero

visto e fatto fuori con una raffica di mitra. Meglio aggirarli. Strisciò sulla

neve e non sentiva il freddo. Anzi sudava. Cercava di appiattarsi il più

possibile e scavava un solco nella neve. Di spalla vedeva i russi e i movimenti

che facevano attorno all’arma. Si fermò, distese le gambe e le braccia. Sentì il

freddo salirgli dai piedi. Lentamente levò una bomba e la posò sulla neve,

davanti a destra. La riprese, levò anche la seconda sicurezza - poteva non

scoppiare -: delicatamente la ripose. Sempre con movimenti lentissimi alzò il

fucile, lo guardò attentamente se era sporco di neve, affondò i gomiti e mirò al

soldato che manovrava la mitragliatrice. Abbassò un attimo la testa e si fregò

gli occhi. Gli sembrava d’essere vicino a casa, sul l’imbrunire nel tardo

autunno, quando faceva la posta alla lepre e mirava e tornava a mirare - in

pochi e lunghi secondi - per accertarsi veramente se fosse la lepre o il

miraggio di una lepre.

Mirò in mezzo alla schiena, un poco più basso, e tirò il grilletto. Il soldato

si rovesciò indietro come se una molla si fosse rotta dentro e prima ancora che

gli altri due si rendessero conto dell’accaduto afferrò la bomba e la gettò. Si

alzò in piedi, urlò e corse avanti. Il gruppo si era alzato dietro i morti ma

non veniva avanti. Allora bestemmiando gridò: « Ei laggiù! Venite avanti!

Imboscati avanti, non sparano più! » Doveva fare un ampio giro e l’ultimo tratto, una trentina di metri,

allo scoperto. Da dove si trovava poteva anche ammazzarne uno, ma l’avrebbero

visto e fatto fuori con una raffica di mitra. Meglio aggirarli. Strisciò sulla

neve e non sentiva il freddo. Anzi sudava. Cercava di appiattarsi il più

possibile e scavava un solco nella neve. Di spalla vedeva i russi e i movimenti

che facevano attorno all’arma. Si fermò, distese le gambe e le braccia. Sentì il

freddo salirgli dai piedi. Lentamente levò una bomba e la posò sulla neve,

davanti a destra. La riprese, levò anche la seconda sicurezza - poteva non

scoppiare -: delicatamente la ripose. Sempre con movimenti lentissimi alzò il

fucile, lo guardò attentamente se era sporco di neve, affondò i gomiti e mirò al

soldato che manovrava la mitragliatrice. Abbassò un attimo la testa e si fregò

gli occhi. Gli sembrava d’essere vicino a casa, sul l’imbrunire nel tardo

autunno, quando faceva la posta alla lepre e mirava e tornava a mirare - in

pochi e lunghi secondi - per accertarsi veramente se fosse la lepre o il

miraggio di una lepre.

Mirò in mezzo alla schiena, un poco più basso, e tirò il grilletto. Il soldato

si rovesciò indietro come se una molla si fosse rotta dentro e prima ancora che

gli altri due si rendessero conto dell’accaduto afferrò la bomba e la gettò. Si

alzò in piedi, urlò e corse avanti. Il gruppo si era alzato dietro i morti ma

non veniva avanti. Allora bestemmiando gridò: « Ei laggiù! Venite avanti!

Imboscati avanti, non sparano più! »

Capita a volte che alle tre di notte giri per il paese gridando che non ha paura

nemmeno del generale dei carabinieri, se non basta dell’appuntato che lui era

del Morbegno in Russia e che ha ben diritto di bere e anche di lavorare.

Torna

all'indice delle curiosità

|