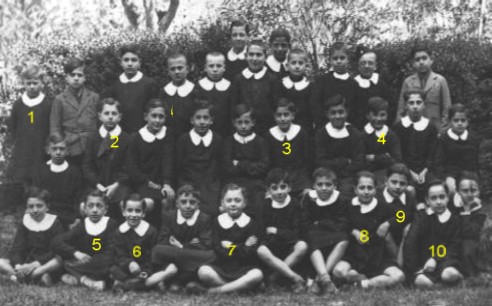

La quinta elementare (anno scolastico 1942-43) la trascorsi alle scuole “De Amicis, dove avevo frequentato tutte le classi, esclusa la prima (alla Scuola elementare San Bartolomeo), con la guida del Maestro Pini. Era composta, in parte da un gruppo di alunni dell’Istituto San Filippo Neri di Via Sant’Orsola (i Patronatini) e da due terzi di bambini della zona nella quale mi trovavo, molti dei quali figli della “buona” borghesia modenese (come si può evincere dalla fotografia della classe allegata al testo), i quali ebbero la possibilità di fare delle belle carriere nella società modenese, negli anni del boom economico e successivi.

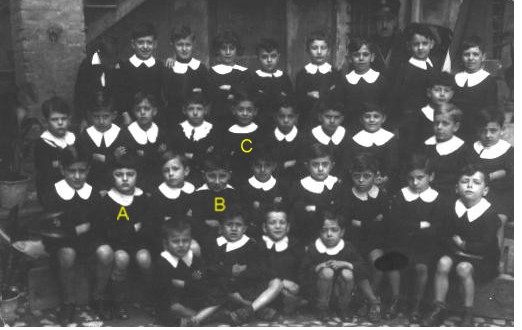

| Anno scolastico 1938-39 - Classe 1° San Bartolomeo (A) Bruno

Zucchini (B) Sergio Brighenti (C) Ivan Manicardi |

| Anno scolastico 1942 – 1943 - Classe 5° Scuole De Amicis – 1

Gozzi – 2 Piero Vicini – 3 Gianni Bulgarelli – 4 Vergnani 5

Giancarlo Vezzalini – 6 Giorgio Loi –7 Tavani –8 Giulio

Piccinini – 9 Bruno Zucchini – 10 Loi |

| Anno scolastico 1940-1941 Scuola De Amicis In piedi i maschi- il primo Vergnani. Il secondo Bruno Zucchini. Il quarto Saguatti Giordano. Delle femmine sedute ricordo solamente : Vecchi Anna Maria, Taglini, e Gozzi |

Ricordo Giancarlo Vezzalini poi noto ingegnere e industriale, uomo Fiat,

direttore generale e amministratore delegato Fiat trattori, Presidente

New Holland Italia, presidente del Banco San Geminiano e San Prospero, e

Presidente di Confindustria modenese; Giulio Piccinini, amico del gruppo

dei “Cordigeri” e della banda di Corso Vittorio Emanuele, poi noto

assicuratore, Piero Vicini, anche lui ingegnere e amico-nemico nelle

lunghe discussioni politiche al Bar Pellini di Largo Garibaldi, ritrovo

abituale della mia compagnia, i fratelli Loi (figli dell’olimpionico e

insegnante di Educazione Fisica degli anni trenta) affermatisi, l’uno

nella carriera militare, essendo stato, allora, uno dei pochi modenesi a

frequentare la nostra Accademia e l’altro, Giorgio, funzionario

dell’INA. Gianni Bulgarelli, in seguito impiegato al Banco di San

Geminiano e San Prospero, componente del mitico gruppo di amici del Bar

Pellini, oltre a Gozzi, Vergnani, Tavani e tutti gli altri che non

ricordo. Si era nel pieno del conflitto mondiale, la guerra si stava

mettendo male per gli eserciti dell’Asse impegnati su vari fronti e

dall’estate del 1943, anche in casa nostra, dopo lo sbarco americano in

Sicilia. A Modena si cominciava a “mugugnare”, le cose non andavano nel

modo che il “mascellone” aveva dato ad intendere agli italiani, già in

quei tempi si parlava di tradimenti e di “alte gerarchie” colluse con il

nemico, tanto è vero che a Luglio si ebbe il crollo del Regime Fascista.

Noi bambini sentivamo, senza rendercene completamente conto, che

qualcosa non andava, vedevamo le nostre case, i nostri viali privati di

tutte le cancellate in ferro che dovevano servire per fare cannoni e

venivano sostituite con cancellate in cemento; il cibo scarseggiava, le

nostre madri erano sempre preoccupate per quel poco che veniva passato

attraverso la carta annonaria, non proprio sufficiente per dei ragazzini

nella fase dello sviluppo adolescenziale; molte città italiane avevano

già subito terrificanti bombardamenti, quello sulla vicina Bologna, alla

fine del ’43, toccò particolarmente anche la mia famiglia dato che

rimase sotto le macerie, in Via Galliera, il marito della sorella di mio

padre (la zia Adele). Durante la calda estate, alla caduta del Fascismo,

il 25 Luglio, la gente s’ illuse che presto la guerra sarebbe terminata

e ancor più all’otto Settembre. Ma proprio quei due fatti furono le

premesse per lo scatenamento della vera tragedia italiana. Fu subito

guerra civile. Fratelli contro fratelli, Modena e la sua Provincia

ebbero a subire pesantemente tale tragica situazione.

Non ci si aspettava che la nostra città potesse subire attacchi dal

cielo, ma un triste giorno toccò anche a noi conoscere il terrorismo

aereo degli anglo-americani, accadde il giorno 14 Febbraio 1944.

Da parecchio tempo le sirene, che segnalavano ai modenesi gli allarmi

aerei e la possibilità d’incursioni, laceravano l'aria sempre più

frequentemente. Le formazioni aeree anglo-americane avevano ormai

conquistato la supremazia dei cieli di tutta Europa e in particolare su

quelli italiani; già moltissime città del Centro-Nord avevano subito

pesanti bombardamenti e la possibilità di contrastare le centinaia di

aerei delle forze alleate da parte della caccia italiana e tedesca,

nonostante i numerosi episodi di eroismo dei pochi piloti della

rinnovata aviazione repubblicana, andava sempre più riducendosi.

A Modena il terrore dal cielo arrivò di Lunedì, poco dopo l'ora di

pranzo. L'allarme aereo aveva avvertito i cittadini, ma ben pochi si

erano recati nei rifugi, che in realtà erano delle grandi buche

ricoperte di sacchi di sabbia e di terra e che, data la loro limitata

consistenza, avrebbero, tutt'al più, protetto dagli spezzoni delle

micidiali bombe sganciate dalle formazioni anglo-americane.

La maggior parte dei modenesi era dunque rimasta nelle case e si

limitava a guardare, come in tante altre circostanze, il passaggio di

tutti quegli aerei. Il cielo era limpido, i bambini nei cortili o dalle

finestre delle case si additavano quelle grosse macchine volanti che,

malgrado l'altitudine, facevano un rumore assordante.

Tutti pensavano fossero diretti verso i grandi centri industriali del

nord, dato che Modena poteva offrire solamente bersagli di ben limitata

portata e di scarso interesse militare. Ma ormai la guerra terroristica,

anche dal cielo, aveva preso il sopravvento sulla guerra guerreggiata.

Così come gli agguati e le imboscate partigiane aumentavano via via di

intensità con l'incrementarsi degli aiuti anglo-americani, anche la

guerra aerea era programmata con incursioni esclusivamente

terroristiche, su obbiettivi di ogni tipo e particolarmente contro le

inermi popolazioni. Queste incursioni avevano lo scopo principale di

spezzare il morale della gente comune che, ovviamente, veniva a trovarsi

in prima linea e altro non poteva sperare se non in una veloce

conclusione di tanto massacro.

La guerra psicologica, fatta di azioni terroristiche, di bombardamenti a

tappeto, di mitragliamenti continui, di spezzonamenti notturni, di

continue trasmissioni radiofoniche tendenti alla frattura del fronte

interno, fu un’arma micidiale, che i comandi delle potenze militari

"alleate" misero in atto con spietata ferocia e con particolare dovizia

di mezzi.

Modena era ancora, in quei giorni, una città piena di vita e di attività

e la maggioranza della popolazione era rimasta, nonostante gli esempi

della città vicine, come Bologna e Reggio Emilia, più volte duramente

colpite: tutti confidavano sull'ipotesi che, ben difficilmente gli

angloamericani avrebbero attaccato un centro di scarsa importanza

strategica.

Alle 13,30 si scatenò su Modena il finimondo; centinaia e centinaia di

bombe piovvero dal cielo in pochi minuti; scene di panico avvennero

ovunque, si correva fuori dalle case con il cuore in gola a cercare

scampo, mentre tutto sussultava e la terra tremava come in un violento

terremoto; una polvere bianca aveva coperto tutta la città colpita in

vari quartieri.

Io mi trovavo alla finestra a guardare quelle formazioni di aerei nella

mia casa di Viale Mazzoni quando, al primo rumore di bombe che cadevano,

assieme ai miei genitori, mi precipitai fuori casa per raggiungere il

ponte del cavalcavia della Sacca. Non facemmo in tempo poiché le bombe

piovevano da tutte le parti e ci buttammo a terra sul terrapieno prima

del ponte. E lì subimmo l’inferno, vidi saltare in aria la conceria

Pellami al di là della ferrovia e enormi massi arrivarono sino a pochi

metri da noi. Siamo scampati miracolosamente.

Quando la nube cominciò a diradarsi, la tragedia apparve in tutta la sua

vastità. Furono particolarmente devastate le zone della Sacca e di San

Cataldo, molte bombe caddero attorno alla stazione ferroviaria che non

subì gravi danni. Danni enormi, al contrario, subirono numerosi

stabilimenti e case di abitazione civile nelle zone circostanti; saltò

in aria la conceria pellami, nel luogo ove attualmente sorgono gli

edifici delle scuole Ferraris; vennero colpite varie scuole elementari,

le De Amicis, le Campori, le Carmelo Borg Pisani e fortunatamente le

lezioni erano state terminate da poco; moltissimi palazzi vennero

totalmente distrutti, specialmente in Viale Crispi; altre bombe caddero

un pò ovunque: in Via Emilia Ovest, nei Viali del Parco e nei giardini

pubblici. I morti, furono oltre cento, e parecchie centinaia i feriti. I

danni alle cose incalcolabili.

Ha inizio in questo modo la serie dei pesanti bombardamenti che in

seguito colpiranno la città e la Provincia modenese sino al termine

della guerra; centri come Pavullo, Vignola e tanti altri paesi subirono

enormi distruzioni e grosse perdite tra la popolazione civile. La

maggior parte di questi bombardamenti non portò danni consistenti nè

alle strutture dell'esercito tedesco, né alle strutture industriali e

tanto meno agli obbiettivi militari; subirono invece distruzioni ingenti

moltissimi monumenti ed opere d'arte, oltre alla distruzione di interi

quartieri popolari.

Va inoltre ricordato che molti degli obiettivi da colpire, in realtà

quasi mai centrati, erano comunicati alle forze angloamericane da

speciali formazioni partigiane munite di radiotrasmittente ed in

collegamento con i comandi militari anglo-americani.

Modena entra così nell'occhio del ciclone della guerra. Nessuno aveva

più scampo, militari e civili erano continuamente bersagliati dagli

attacchi aerei e dalle imboscate sulle strade; la città dopo questa

bestiale aggressione cominciò a svuotarsi, tutti coloro che potevano

rifugiarsi da amici o parenti nelle campagne, scapparono; ebbe inizio

così il triste esodo degli "sfollati" con tutti i drammi umani che si

portò dietro.

I bombardamenti massicci, i mitragliamenti a bassa quota su tutto ciò

che si muoveva di giorno, il terrore notturno con i lanci isolati ed

indiscriminati di bombe, da parte di aerei che la popolazione chiamava

"Pippo", avevano creato in tutti una vera e propria psicosi, d'altronde

ben comprensibile, al minimo rumore di aereo.

Il bombardamento successivo avvenne esattamente tre mesi dopo.

Il 14 Maggio alle ore 14,35, Modena subisce il secondo e più

terrificante bombardamento, superiore per danni, distruzioni e vittime a

quello, già pesante, del mese di Febbraio. A ondate successive, le

formazioni dei bombardieri angloamericani, le famose fortezze volanti,

scaricarono, indiscriminatamente dal cielo, sulla nostra città,

tonnellate e tonnellate di bombe; furono quindici minuti lunghissimi; i

bombardieri alleati dimostrarono ancora una volta, che il loro impegno

principale era quello di seminare il terrore tra la popolazione civile,

senza curare minimamente gli obiettivi militari. Il centro della città

subì gravissimi danni; venne semidistrutta la Chiesa di San Vincenzo,

completamente distrutta la Chiesa dei Servi, di cui oggi rimane,

simbolicamente, il vecchio campanile, unica parte rimasta integra, della

Chiesa. Gravissime lesioni subirono, il Tempio Monumentale dei Caduti e

la Chiesa di San Domenico; il Duomo cittadino subì gravi danni, in

particolare modo alla “Porta dei Principi”; sembrava che dal cielo fosse

stato preordinato un preciso disegno per la distruzione dei monumenti

storici e dei luoghi di culto.

Danni enormi subirono, il Palazzo delle Poste, il Palazzo Ducale,

l’Arcivescovado, il Portico del Collegio, ecc.

Ai mulini nuovi fu colpito un ponte sul canale Naviglio, sotto al quale

si erano rifugiati i bambini e le suore del vicino asilo; fu una vera e

propria carneficina. Venne anche colpita la Caserma “Ciro Menotti” sede

della Scuola Allievi Ufficiali della GNR.

Subito dopo il bombardamento di Febbraio, la mia famiglia si trasferì,

dopo aver caricato su di un carretto i pochi bagagli utili e le cose di

maggior pregio, nelle campagne di Ravarino dove abitavano i parenti di

mio padre, questa fu una manovra giusta in quanto nel bombardamento di

Maggio la nostra casa venne colpita e fortemente danneggiata.

Lo “sfollamento” in campagna stravolse tutto il mio sistema di vita; si

dovette abbandonare oltre alla casa, gli amici, i giochi nelle strade e

ai giardini, la scuola, anche se, noi ragazzini, non ci lamentammo più

di tanto per la forzata chiusura delle scuole. Ed ecco che iniziarono le

scorribande per i campi, anziché sulla strada di Corso Vittorio, alla

ricerca di tutto quello che era possibile trovare allora e che potesse

dare sfogo alla nostra esuberanza e al desiderio di divertirci anche in

momenti così difficili. La frutta sulle piante, che entrava nelle nostre

camicette, e i contadini urlanti che ci rincorrevano senza mai riuscire

a prenderci, la “spigolatura” dei campi di grano dopo la trebbiatura

alla ricerca delle poche spighe rimaste sul terreno, la battitura del

grano, la pigiatura dell’uva a piedi scalzi nelle aie, la macellazione

dei maiali, la caccia alle munizioni che si trovavano un po’ ovunque,

bossoli di fucili, di mitragliatrice, ricercatissimi quelli da 20 e 12

mm. degli aerei americani che durante il giorno mitragliavano ogni cosa

in movimento. Con quei giochi ci divertivamo “un sacco”. Un giorno fu

mitragliato e bombardato un treno tedesco carico di munizioni, fermo

alla stazione di Ravarino e saltato completamente in aria, lasciando per

lungo tempo la possibilità, a noi bambini, di un recupero incredibile di

“materiale”, micce, bossoli, ecc.

Erano giochi pericolosi che i “grandi” ci offrivano in quei giorni

crudeli, molti subirono mutilazioni per lo scoppio di questi ordigni

messi tra mani inesperte, oltre agli “omaggi” che gli americani ci

lanciavano dal cielo, come penne stilografiche esplosive che allettavano

la fantasia di noi ragazzini quando le trovavi in mezzo a un campo, e

non sapevi, se non dopo che erano esplose nelle mani di qualcuno, che

quei “doni” che ci venivano offerti erano delle micidiali trappole

mortali.

La guerra non più solamente al fronte, era quotidianamente tra i civili

che continuavano a scannarsi tra loro, colpiva tutti, bambini compresi.

La strada che porta da Ravarino, frazione La Grande, a Nonantola è

ancora un lunghissimo rettilineo, allora non asfaltato, lo percorrevamo

una mattina in bicicletta quando, dopo aver superato un carro agricolo,

vedemmo venirci incontro, a bassissima quota un aereo americano;

istintivamente, i quattro o cinque ragazzini, quanti eravamo, si

infilarono, biciclette comprese, nel fossato laterale abbastanza

profondo, un attimo prima che l’aereo, vedemmo perfettamente il volto

del pilota dentro l’abitacolo, sgranasse le sue mitragliatrici, con un

fuoco spietato, sul carro agricolo che venne completamente distrutto; il

carrettiere, fortunosamente, si lanciò anche lui dal carro, nel fossato,

salvandosi.

Inoltre c’era sempre il problema della presenza dei tedeschi: nella

nostra zona precisamente nell’edificio della Scuola elementare di Rami

di Ravarino s’installò per lungo tempo un distaccamento di truppe

germaniche, che in realtà non diede mai grossi problemi, anzi vi fu un

buon rapporto tra la popolazione e questi militari. Vi era un certo via

vai di mezzi militari, sia fascisti sia tedeschi: una notte si fermarono

nel cortile interno dei fabbricati dove ero alloggiato, tre o quattro

carri armati “tigre”e lì si attestarono per alcuni giorni. Vi fu

un’enorme preoccupazione da parte di tutti i residenti, per

l’eventualità di un attacco aereo che sarebbe stato devastante se i

carri fossero stati visti dall’alto.

I tedeschi li misero in posizione strategica e inoltre li coprirono con

reti mimetizzanti, così, noi bambini, che facilmente facevamo amicizia

con tutti, riuscimmo a convincere i soldati a farci visitare,

all’interno, i loro “mostri d’acciaio” che avevamo visto, sino allora in

fotografia, in particolare sulle riviste tipo “Signal” che qualche volta

raggiungevano la nostra località. In questa circostanza, i tedeschi,

restarono al loro posto e non disturbarono nessuno.

Una notte, in casa mia c’era l’unica radio della zona portata con noi

dopo lo sfollamento dalla città, si radunarono alcuni parenti e

residenti del borgo per ascoltare “Radio Londra”; la trasmissione

radiofonica inglese in lingua italiana, che trasmetteva, tra l’altro,

comunicati ai partigiani ed era osteggiata dal Governo della Repubblica

Sociale, ne era tassativamente proibito l’ascolto, ci fu veramente

paura. Erano previste sanzioni pesanti se si fosse stati scoperti.

Ad un tratto sentimmo bussare alla porta, assieme a voci tedesche,

terrorizzati o quasi, gli adulti ammutolirono, e si spense

immediatamente la radio. Mia madre, Bruna Della Casa, tutta tremante

andò ad aprire, si trovò di fronte due “carristi” che, con il loro

italiano stentato e quasi timidamente chiesero “in prestito” alcuni

bicchieri poiché all’interno dei loro carri stavano festeggiando un

camerata; ovviamente furono dati loro i bicchieri che ritornarono

regolarmente il mattino successivo. Per alcune sere la voce di Radio

Londra rimase spenta, ma dopo alcuni giorni gli ascolti “clandestini”

ripresero, dato che, il desiderio di sapere notizie, assieme alla

speranza della fine del conflitto, era troppo forte per tutti.

Mia madre, per tutto il periodo dello ”sfollamento”, lavorava come sarta

presso l’Ospedale Militare di Via San Geminiano a Modena, si faceva

quotidianamente una pedalata di 18 chilometri al mattino e altrettanti

alla sera per il ritorno, per la tratta Ravarino-Modena.

L’unico episodio, di un certo rilievo, che la vide protagonista in quei

15 mesi di “allenamento ciclistico” le capitò il giorno 21 Aprile 1945.

I giorni della “liberazione”. Le truppe anglo-americane avevano sfondato

il fronte della Linea Gotica e stavano rapidamente conquistando tutta la

pianura padana. Modena, proprio in quelle ore, era evacuata da tedeschi

e fascisti.

All’Ospedale Militare lasciarono libero il personale non

infermieristico, di conseguenza mia madre si rimise in bicicletta per

tornare a Ravarino. Con le strade quasi deserte si avviò per la Via

Nonantolana quando, giunta sul ponte di Navicello, si vide venire

incontro un soldato tedesco che la implorava: “Mamma, mamma, tu dare a

me bicicletta che io dovere scappare”, lei non ci pensò due volte, e non

per la paura, ma perché pensò subito al figlio che non era, e non

sarebbe, tornato dalla guerra, lasciò la bicicletta al soldatino che

fuggì per andare chissà dove, facendosi tutto il tragitto sino a casa, a

piedi.

Nei racconti, prodotti a profusione, che parlano di quei tempi,

specialmente in tutti i testi “resistenziali” i soldati tedeschi vengono

sempre, spregiativamente, chiamati i “tognari”. Sempre in quel giorno,

mentre aspettavo il ritorno di mia madre, nel sito dove mi trovavo,

tutti si erano portati fuori casa in attesa degli eventi che stavano

precipitando. Molti si improvvisarono “partigiani dell‘ultima ora” e

qualcuno aveva tirato fuori i fucili nascosti attendendo, agli angoli

delle case, di poter fare la “loro guerra”.

Davanti a miei occhi accadde che all’improvviso, dalla curva della

strada, spuntò una bicicletta montata da un militare tedesco. Senz’altro

non era quello al quale mia madre aveva lasciato la sua al ponte di

Navicello. Appena lo videro, gli eroi dell’ultima ora, tra lazzi e

risate, iniziarono il tiro al bersaglio contro il poveraccio, colpendolo

prima alle gambe poi in altre parti del corpo, finendolo una volta che

era carambolato per le terre. Poco importava che quel disgraziato fosse

o no responsabile di misfatti, fosse semplicemente un furiere o un

addetto alle cucine, era un “tognaro” e bisognava eliminarlo.

Nelle campagne attorno, nel frattempo, era iniziata la mattanza, la

caccia al fascista o al presunto tale: coloro che avevano avuto

rapporti, anche i più banali, oppure dettati da semplici situazioni di

doveri istituzionali, entravano nel mirino perverso dei “liquidatori”

che con la prospettiva di creare sulle nostre terre una parvenza di quel

“paradiso sovietico” verso il quale erano stati indottrinati,si

preoccuparono di spedire “tra gli angeli” il maggior numero di persone

che avrebbero potuto essere, nell’immediato futuro, dei potenziali

avversari.

Nelle zone dove ero sfollato, molte cose le imparai tempo dopo,

accaddero massacri ed eliminazioni arbitrarie che mai, sino ad oggi,

hanno avuto la possibilità di essere scoperte e tanto meno puniti gli

esecutori. Quei territori nascondono ancora oggi cadaveri di fascisti,

di possidenti, di religiosi, di persone dabbene che furono eliminate con

una programmazione feroce e spietata.

Non riuscirono nei loro intenti e l’Italia, in particolare per la

spartizione del mondo voluta a Yalta, non cadde nelle mani dei comunisti

russi e nostrani, come invece successe a molte nazioni del cosiddetto

est europeo. Appare semplicemente irrazionale che a distanza di oltre

sessanta anni, dopo tutto quello che è successo nel “loro paradiso”, ci

siano ancor oggi in Italia persone e gruppi, che occasionalmente si

trovano al governo, convinti del miraggio di quella fallimentare e

criminale ideologia.

I ragazzini allora, terminata la tremenda carneficina, si scatenarono

allegri e divertiti nelle nuove formule dell’americanismo trionfante.

Era impossibile, in quel contesto e a quell’età, recepire che “le

novità” portateci dalle truppe, americane, inglesi, francesi,

neozelandesi, brasiliane, marocchine, sudafricane ecc. altro non erano

se non i presupposti di una conquista, che dura ancora oggi, della

nostra civiltà crollata e conquistata dai nuovi padroni, gli americani,

che tutto hanno livellato al loro volere e alla loro pseudo-cultura

attraverso un capitalismo che ha inglobato e fagocitato tutto e tutti,

compresi anche coloro che si erano dichiarati loro acerrimi nemici, i

comunisti.

Siamo pertanto calati in una dimensione, dopo l’epoca dei Giganti, nel

tempo dei nani, omuncoli e donnicciole che della politica politicante,

hanno fatto il loro mestiere, dal 1945 ad oggi, siamo arrivati al tempo,

come diceva lo scrittore siciliano Sciascia, dei quaquaraqua, per

arrivare sino alla genia degli invertebrati, che strisciano e sbavano

davanti ai padroni del mondo, quelli che ci hanno massacrato,

bombardato, svillaneggiato e svuotati di ogni dignità continuando ad

incensarli come i nostri “liberatori”.

Cosa ne sapevano i ragazzini del 1945, dato che imperava solamente il

nuovo “verbo” e dato che anche le generazioni successive furono educate

scolasticamente in modo unilaterale nelle conoscenze storiche e della

libertà di pensiero, del mondo che era stato sconfitto?

La libertà è bella e sacrosanta, ma obbligatoriamente deve avere delle

regole, la scusante della libertà è stata una falsa chimera e non solo

la mia, ma anche le generazioni successive ne sono state “sconvolte”. A

quei tempi, noi che ancora giocavamo, eravamo all’oscuro di tante cose,

sia da una parte sia dall’altra, mentre “i monatti” portavano al

cimitero i nostri fratelli maggiori con la scusante della”nuova libertà

conquistata”.

Modena e la sua Provincia hanno subito pesantemente questa “liberazione”

che ancora oggi sentiamo, come “la scimmia della droga”, sulle nostre

spalle.

Il benessere diffuso ci ha resi completamente “ciechi”, anche gli uomini

della cosiddetta “destra” hanno fallito miseramente il loro scopo, in

quanto sono rimasti prigionieri di un passato che cercava di andare

avanti tra “doppiopetto” anacronistico e, ancor più fuori tempo,

attraverso le “pagliacciate” nostalgiche. Le nuove generazioni erano

desiderose di creare qualcosa di nuovo e di combattere la “decadenza

dell’Europa” ma purtroppo non ebbero riferimenti culturali di sorta che

spiegassero loro il perché di passati gloriosi di fronte al vuoto del

presente. I giovani di allora come in buona parte quelli di oggi, sono

soprafatti da una concezione del mondo che tutto “cloroformizza”, anche

quell’ultima ridotta che concettualmente avrebbe dovuto ribellarsi alla

decadenza e allo sfascio di una Europa e di una Italia disarticolata,

disintegrata in tante battaglie di retroguardia e in una forma

reazionaria improbabile e a dir poco disgustosa, che và a sollecitare

gli istinti peggiori di un popolo decisamente imbelle, incapace di ogni

reazione e decisamente vile e traditore.

Nel 1945, al termine del secondo conflitto mondiale le nuove generazioni

furono sopraffatte, nella stragrande maggioranza, dalla prepotenza

economica e in parte culturale, delle forze coalizzate che avevano

conquistato il mondo.

Fu una conquista quella della bicicletta, una volta tornato a Modena, e

non era certo la mitica “Bianchi”, né la “Legnano”, ma un “burtel”, come

venivano chiamati i vecchi “catorci”; cercando di tenerla ben oliata e

in ordine, ebbi la possibilità, assieme ad un gruppetto di ragazzi, di

partecipare a tante gite con percorsi, anche esterni alla città. Spesso

andavo e tornavo nelle campagne di Ravarino, dove avevo trascorso il

periodo dello sfollamento, a trovare parenti e amici¸vi furono anche

puntate in montagna arrivando “sino” a Serramazzoni con la famosa curva

del “Taglio” che, fatta con la mia bicicletta, assumeva quasi la scalata

di uno “Stelvio” o di un “Tourmalet”. Una delle gite più lunghe fu una

Modena-Ferrara, che a quei tempi con strade sterrate e con mezzi così

scadenti a disposizione assumeva una specie di “trionfo ciclistico”.

Un’altra gran passione di quel periodo, anni 1946-47, era, per il nostro

gruppetto, la scalata alla Ghirlandina, ovviamente fatta, salendo le

ripidissime scale, di corsa per arrivare primi in vetta a goderci lo

splendido panorama di Modena e delle campagne circostanti, con visuale,

durante le belle giornate sino al Cimone e alle prealpi venete; si

restava, sul ballatoio più alto, a lungo a goderci il lancio dei nostri

aereoplanini di carta volteggiare, e vederli atterrare sui tetti della

città.

Ci teneva molto impegnati anche la raccolta e la rilegatura dei

giornalini. Avevo costituito il mio primo “club”, il club Salgari, che

ovviamente raccoglieva tutte le pubblicazioni del grande romanziere

veronese: leggevamo quei libri con avidità, e vivevamo, con la nostra

fantasia, quelle storie come fossero reali, immedesimandoci nei vari

personaggi delle, “Tigri di Monpracem”, in “Sandokan alla riscossa”, nel

“Corsaro Nero” e in tutte le altre mirabolanti avventure di quei mitici

racconti. Per non dimenticare le altre splendide storie della raccolta

della “Biblioteca dei Ragazzi” della Casa Editrice Salani.

Vi è un grosso rammarico da parte mia per non aver conservato la

vastissima raccolta dei giornalini di quel periodo, che, se fosse ancora

in mio possesso, costituirebbe un discreto capitale, visti i prezzi che

ci sono su quel particolare mercato.

Avevamo acquisito una buona tecnica della rilegatura, e nella nostra

esclusiva biblioteca avevamo gli “Albi d’oro” di Topolino, le collezioni

di “Gordon” con i mitici personaggi di Dale, Ming, Zarro, Flash Gordon

illustrati in splendide tavole a colori. La raccolta di “Mandrake” con

il suo fedele “Lotar”, gli album ricercatissimi di “Cino e Franco” e

dell’”Uomo Mascherato”, il mitico personaggio anteguerra, italiano,

“Fulmine”, “L’Avventuroso” con le prime striscie del grande Jacovitti,

gli album, più piccoli ma molto interessanti di un personaggio meno

famoso, ma sempre molto avvincente, “Jim Toro”. Avevamo scoperto anche i

famosi giornalini dell’americano “Joe Petrosino” con le sue formidabili

lotte alla mafia come, “La mano Nera”.

| Squadra di calcio Tof Modena : Biondini, Mariotti, ?,

Zamboni, ?, ?, accosciati: Mantovani, Bertocchi, Piccinini,

Zucchini, Incerti, Sartoris. |

Certo che, man mano che si “diventava” grandi, si tralasciavano questi

interessi per dedicarci alla conoscenza “più approfondita” delle bambine

nostre coetanee che, al tempo dei giornalini, non degnavamo nemmeno di

uno sguardo,

Vi furono episodi, accaduti in città, che hanno lasciato un ricordo

indelebile nella mia memoria, come il grave incidente nella gara

automobilistica sui Viali del Parco cittadino che avvenne il 27

Settembre del 1947. L’avvenimento era attesissimo, il “Gran Premio

Automobilistico” per le strade di Modena, nessuno lo voleva perdere.

Ero, assieme ad una moltitudine di modenesi quel giorno sul circuito,

abitando, tra l’altro, ai margini dello stesso, avevo potuto seguire

tutte le prove. Durante la gara mi ero sistemato vicino ad uno dei

platani, all’altezza dell’Istituto dei Salesiani”, attualmente vi si

trova uno dei più noti e frequentati “chioschi” dei nostri viali, dove

erano stati sistemati, tra un platano e l’altro, per contenere la folla,

rotoli di filo spinato pericolosissimi; a circa 100/150 metri dal mio

punto di osservazione uscì di strada la “Delago” del pilota Bracco. Fu

una strage: 5 morti e 20 feriti; corsi immediatamente sul posto e mi si

offerse uno spettacolo “atroce”, tutti quei corpi dilaniati e dalla

macchina e dal filo spinato, mi lasciarono sconvolto per giorni e

giorni.

Ricordo anche le notti insonni, trascorse su quei viali, per assistere

al passaggio o dalla curva di Largo Garibaldi o al Monumento dei Caduti,

della mitica “Mille Miglia” o della cavalcata dei centauri

dell’altrettanto famosa Milano-Taranto.

Un’enorme impressione ci fu il 5 Maggio del 1949, alla notizia della

tragedia del “Grande Torino”, quando l’aereo, che trasportava giocatori,

dirigenti e giornalisti di quella famosa squadra, precipitò,

schiantandosi sul Colle di Superga.

Il Cinema è stata un’altra grande passione: ci fu un periodo che si

andavano a vedere due, tre film al giorno. Si partecipava a “cineforum”,

i locali come il “Principe”, lo “Splendor”, l”Orientale”, l’Excelsior”,

la “Scala” e poi l’”Astra”, il “Metropol”, il “Paradisino”, la sala del

TOF, erano sempre affollatissimi anche nelle prime ore del pomeriggio.

Così come d’estate i cinema all’aperto quali, l’”Italia”, l’Estivo”, il

“Tennis” erano costantemente frequentati dal mio gruppo di amici.

Frequentemente cercavamo di entrare di “straforo” o con la “patouna”,

oppure con l’accorgimento dei biglietti strappati, poi ben ricomposti

tanto da superare la prova del bigliettaio; per un certo periodo, con

altri due amici, scoprimmo una strada per entrare gratuitamente al

cinema Astra da poco inaugurato. Dall’ingresso del fabbricato a lato del

cinema, saliti nella zona granai, trovammo una porta che, dalla

terrazza, dava direttamente accesso alla galleria, di fianco alla cabina

di proiezione. Sfruttammo quella situazione per un periodo abbastanza

lungo, ma un giorno, credo una maschera, si accorse di quel nostro

stratagemma e ci portò in Direzione. Da allora quella porta fu ben

chiusa a chiave.

|

AMICI A Fianco MAURIZIO REBUCCI

A fianco OTELLO INCERTI

|

L'amico Franco Casolari |

L'amico Ivan Manicardi, deceduto in un incidente nel 1951 |

Inaugurazione del gagliardetto della Società Sportiva " La Fratellanza" allo Stadio Braglia (si notano da sinistra: Nando Romagnoli, Gek Bertolini, Grillenzoni, Giulio Magnoni, nascosto dal gagliardetto, Franco Squadrini e Tosi) |