Basiliche Paleocristiane di Cimitile (NA)

Il più antico monastero d'Europa giunto fino a noi

|

Associazione

Culturale per imitile Patrimonio dell’Umanità |

Le Basiliche Paleocristiane di Cimitile - il Monastero

Il monastero

a cura di Sabato Scala

Problemi sollevati dalla ricostruzione fino ad oggi proposta per il sitoGli studiosi moderni sono concordi nel ritenere che il primo edificio religioso del complesso, realizzato nel IV secolo, sia stata l'aula nata attorno la Tomba di Felice con una orientazione nord sud e con abside a nord. Tale abside, come risulta dall'epistolario di Paolino, era, ancora esistente quando egli vi giunse ma era inglobata nella parete nord di una basilica con orientazione est-ovest ed abside ad est, realizzata con colonne in "rozza successione". Concorde é anche la tesi secondo la quale prima della nascita dell'edificio contenente la tomba di Paolino una serie di edifici funerari di origine pagana si sviluppasse ininterrottamente lungo il lato ovest del complesso aprendovi con piccole finestre e presentando ingressi verso est. A nord alcuni edifici più piccoli e sempre rettangolari, contenevano altre sepolture tra cui quella dello stesso Felice e presentavano ingressi a sud. Ad est sono accertati almeno altri due edifici funerari con ingresso ad ovest. Si veniva, così, a determinare una sorta di "peristilio" che aveva al centro un grosso ed alto mausoleo corredato due edifici funerari più piccoli ad est e ad ovest con ingressi verso sud. La ricostruzione proposta e la tesi archeologica, solleva vari dubbi connessi, per lo più, alla totale discordanza con la testimonianza di Paolino. Sappiamo da Paolino, infatti, che la tomba di San Felice era collocata al centro di un orto mal coltivato che forniva pochi frutti. Nulla ci viene detto in merito ad edifici funerari diversi da quello di Felice, nè tantomeno di tombe pagane o non. Paolino ci parla di 4 basiliche già esistenti prima del suo arrivo, di un porticato che egli aveva fatto edificare al tempo della sua missione in Campania come governatore e di un "tugurio", con probabile estensione longitudinale che egli aveva adoperato come sede del suo monastero. Sappiamo, inoltre che l'unico edificio con orientazione diversa da quella adoperata al tempo per gli edifici sacri (ingresso ad est) fu la basilica da lui costruita ed anche che già alla fine del IV secolo, esistevano ben 4 basiliche nel sito; non si spiega, quindi, nè la orientazione nord sud proposta per la grande Aula, nè la orientazione est ovest con ingresso ad ovest della Basilica Vetus. A ben guardare le tombe più antiche e pagane, peraltro con orientazione ovest-est ed assolutamente prive di corredo funerario, sono collocate o all'interno dell'edifico che campeggiava in questa sorta di peristilio funerario (sede della Basilica dei Martiri), o lungo in margine est di questo all'aperto, o a nord in piccoli edifici rettangolari. In buona sostanza non si hanno prove che la lunga fila di edifici rettangolari che si estende ad est del complesso ospitasse tombe. Gli unici edifici che sono stati adoperati per contenere tombe terragne e pensili, in questa lunga fila, si trovavano nelle immediate vicinanze della tomba di Felice ma sono stati riempiti con tombe a strati in epoca cristiana e non si hanno prove di una presenza di uno strato pagano sul fondo. Inoltre gli edifici più studiati (nord est) di tale fila, presentano notevoli e singolari anomalie. Dal Chierici sappiamo che si trattava di edifici di "almeno due piani", con soglie in marmo e stipiti, con ingressi ad est (tranne l'ultimo edificio che chiudeva a nord l'atrio) a doppio battente e porte di almeno un metro di larghezza e con finestre che davano tutte verso ovest. Se, allora, questa serie di edifici rettangolari in fila da nord a sud, collocati ad est del sito, non era adibita ad uso funerario, cos'altro poteva essere?

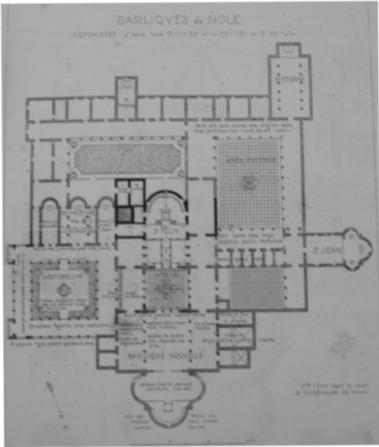

I primi studiPurtroppo l'aspetto che rende più importante il sito, e cioè l'essere il più antico monastero d'Europa giunto fino a noi dopo quello di Martino di Tours, e la identificazione problematica delle celle del monastero, non hanno suscitato, negli studiosi moderni, la attenzione che il problema avrebbe meritato e che aveva acceso la fantasia dei primi storici e studiosi del complesso come il Leone, il Canina,il Remondini e per ultimo il De Fleury che trascorse nel sito cimitilese ben 2 anni della sua vita dedicandovi tempo ed attenzione davvero inusuale. Il Charles Rohault De Fleury ritenne il complesso di tale importanza da dedicarvi una lunga e dettagliata monografia con cui concluse la sua immensa opera "La Messe", iniziata dal padre, altro grosso archeologo di fine 800, dedicata alla storia dell'arte cristiana ed a tutto ciò che afferisce al rito messale (Chiese, Altari, Cibori, Tuniche ecc...). Nella introduzione a tale monografia il De Fleury segnala come essa sia il migliore compendio e la migliore sintesi di tutto quanto scritto nel suo libro, proprio perché Cimitile rappresentava evidentemente, a suo avviso, il più completo e complesso esempio di ciò che é stata la storia del cristianesimo Europeo. Tornando al Monastero diverse sono le ipotesi formulatein passatoi ed in maniera più o meno documentata. L'ingressoSi parte da quella di Ambrogio Leone che, proponendo l'ingresso a ovest su via Portelli ove era l'ingresso al complesso fino agli anni 50, identificò in quest'area l'insieme degli alloggi e degli atri descritti nell'epistolario Paolino. Segue la ricostruzione del Remondini rivisitata successivamente dal De Fleury. Tale ricostruzione che, all'estrema fantasia associa un incomprensibile errore nella orientazione complessiva della mappa, propone un ingresso opposto a quello proposto da Leone, e quindi ad Est.

Segue, per ultima, quella del De Fleury:

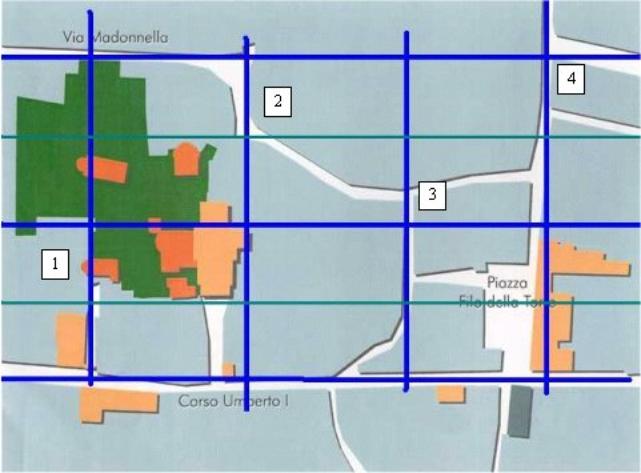

Il De Fleury é, come mostra la ricostruzione, il primo ad intuire ciò che sarebbe stato accertato dagli scavi successivi: la Basilica Nova manteneva originariamente, orientazione nord - sud ed intersecava la basilica Vetus (Basilica di San Felice) in un atrio centrale con un vaso ancora presente al tempo di De Fleury (1887), rappresentato tra le due basiliche nella pianta e misteriosamente scomparso negli anni successivi. Non disponendo di dati di scavo, invece, a differenza di quanto é stato accertato successivamente, il De Fleury suppone che l'abside originaria della Basilica Vetus fosse ad Ovest, mentre é accertato che tale abside é successiva e che quella originaria, unica e non tripla, come raffigurato dal Remondini, era ad est. In entrambe i casi, però, il vestibolo di accesso, decantato da Paolino poiché chiaramente visibile da lontano e riferimento per i pellegrini, é collocato ove oggi si trova il sagrato della cattedrale di San Felice affacciato sul cardo al lato est. Tale collocazione é, però, alla luce delle conoscenze attuali, impossibile poichè l'antica abside della Basilica Vetus, come detto, é stata rivenuta proprio lì dove il Remondini ed il De Fleury ponevano tale vestibolo. Di recente il Mercogliano, nella suggestiva ricostruzione tridimensionale disponibile presso il negozio sito all'ingresso delle basiliche, propone l'ingresso del complesso al lato opposto, riprendendo la tesi del Leone, e quindi ad Ovest lungo lungo la strada ove si trovava l'antico ingresso prima dell'apertura di quello attuale: oltre l'arco Santo, lungo l'antico cardo. Noi, invece, abbiamo ritenuto che lo sviluppo del complesso, partito dal lato sud con una possibile origine colonica, si sia poi evoluto verso nord occupando via via tutti e tre gli iugeri in precedenza adibiti a coltivazione. Nella immagine sottostante proponiamo la struttura da noi ipotizzata con la indicazione delle diverse unità che componevano il sito, desunte sulla base delle indicazioni fornite da Paolino nei suoi scritti.

Le celleLe celle sono stare diversamente collocate dagli studio in passato. Il Remondini le suppone, probabilmente, collocate all'estremo lato ovest lungo il muro perimetrale che collegava le basiliche di Santo Stefano e San Tommaso. Il De Fleury, invece, parrebbe collocare l'edificio residenziale nella zona est all'esterno del complesso e prospiciente il vestibolo d'ingresso. Nessuno dei nuovi studiosi, ad eccezione del Mercogliano e noi, azzarda ipotesi. Il Mercogliano propone una suggestiva possibilità collocando, nella sua ricostruzione 3d, le celle sopra le navate della della Basilica Vetus e di quella Nova poggiando la sua ipotesi sulla affermazione di Paolino che indica come dalle camere degli ospiti si potevano osservare le tombe dei martiri collocate sotto gli altari. Noi, riteniamo,invece, che le celle dell'antico monastero siano ancora oggi chiaramente visibili ad ovest della Basilica dei Martiri e corrispondano a quelli che sono stati ritenuti, dagli studiosi, mausolei funerari. Le ragioni che adduciamo per tale tesi sono molteplici. Alla questione meramente logica data dalla sequenza di sviluppo da sud a nord partendo dal decumano principale e dalla casa colonica su esso insistente che riteniamo fosse quella ricordata da Paolino nel suo epistolario, si aggiunge l'osservazione stratigrafica. Il piano più basso su cui insiste il primo strato di tombe nella Basilica dei Martiri é sito a circa 2,15 mt sotto il piano attuale di calpestio. Sulle tombe appoggiate a tale livello sono visibili gli affreschi stratigraficamente più bassi del complesso (quelli veterotestamentari della Cappella di San Giacomo, uno dei tre ambienti della Basilica dei Martiri), che riteniamo a torto collocati al IV secolo ma in realtà realizzati intorno al III (vedi introduzione storica e comparazione con gli affreschi identici del III secolo siti nelle Catacombe di San Gennaro) Il piano, invece, su cui insiste la fila rettilinea dei presunti mausolei ad ovest é sito a 2,45 metri e quindi a soli 30 centimetri sotto quello degli edifici originari che costituirono la Basilica dei Martiri. Tale lieve differenza, che in assenza di una precisa analisi stratigrafica dei depositi può essere anche associata alla orografia del terreno, é sicuramente, incompatibile con la differenza di 100 - 200 anni indicata dagli studiosi che collocano quelli che presumono essere edifici funerari nel I-II secolo. Se così fosse ci troveremmo di fronte ad uno dei primi esempi di celle monacali d'Europa e sicuramente il primo che sia giunto fino a noi. Nella immagine seguente é raffigurato l'interno di una delle celle con quello che doveva essere un corridoio di accesso

L'ortoL'orto costituiva, per la piccola comunità mista di monaci e monache, l'una presieduta da Paolino e l'altra dalla moglie Terasia, la prima ed unica fonte di sostentamento. Degli scarsi frutti di questo orto si lamenta Paolino quando afferma che la tomba di Felice sita al margine sud del secondo iugero di terreno dei tre su cui insiste il complesso, era collocata in un orto scarsamente produttivo. E' probabile che per motivi sia di esposizione che di vicinanza al decumano, l'orto originario fosse collocato di fronte alla casa colonica e quindi partisse da sud tra gli edifici estendendosi all'aperto nella zona nord. La parte nord fu poi occupata dalla Basilica Nova e quindi ci si spostò, probabilmente ad ovest per la coltivazione degli ortaggi mentre il vecchio orto a sud, ormai chiuso all'interno degli edifici e privo di luce, fu, come ricorda Paolino, adibito a giardino "quasi privato", una sorta di piccolo paradiso ove i monaci si rifugiavano per la preghiera e la deambulazione fuori dai rumori dei pellegrini che affollavano l'ala nord del complesso con la basiliche Vetus e Nova. La vita dei monaci centrata sulla scarna produzione di cereali e legumi, quale unica fonte di sostentamento, doveva essere davvero dura se lo stesso Paolino lamenta non solo la scarsità del cibo ma anche la imperizia del maldestro cuoco che preparava pasticci di ortaggi non ben identificabili. Lo spazio disponibile per l'orto a sud poi divenuto giardino chiuso,é chiaramente visibile rappresentando la struttura viaria delimitata dalle antiche centuriazioni da noi ricostruita nella figura seguente sulla base della misura tipica (35 x 70 dello iugero, nucleo minimo di una centuriazione romana), e sulla base dei resti di tratti stradali allineati all'antico piano viario

|