|

Instantanés de mémoire Les

regards photographiques et leurs limites Jean-Marie

Winkler |

| Il nazismo e i campi di concentramento |

«Plus jamais ça» |

mostra fotografica e documentale |

fotografie - Mauthausen, ieri - Introduzione

|

Instantanés de mémoire Les

regards photographiques et leurs limites Jean-Marie

Winkler |

Davantage qu'une documentation, le lecteur découvrira ici plusieurs regards portés sur une part de réalité concentrationnaire. Les photographies de Mauthausen sont des documents iconographiques exceptionnels, montrant diverses faces du système concentrationnaire nazi; certains clichés sont devenus de véritables icônes de la déportation. Devant une exposition photographique, a fortiori devant un large fonds de clichés documentaires, le visiteur aura l'impression qu'il s'agit là d'une démarche objective, historique, montrant une réalité non altérée, aux antipodes des témoignages, par essence subjectifs, lacunaires, voire contradictoires. La tentation sera grande de voir dans ces photographies une image fidèle de la réalité concentrationnaire, d'autant plus que la grande qualité technique de la plupart des clichés s'inscrit en faux contre les images floues, les retirages approximatifs que l'on associe d'habitude à la représentation des camps de concentration. Et pourtant... Documenter la réalité concentrationnaire à partir de quelque 500 photographies issues majoritairement d'un fonds SS implique en effet que l'on ait recours à la vision des bourreaux pour tenter d'approcher le vécu des victimes. Or, la fonctionnalité de chaque cliché s'inscrit dans la logique du système concentrationnaire. S'il est aujourd'hui possible de documenter, très minutieusement, la construction de la «forteresse» de Mauthausen, comme on l'appelle, c'est précisément parce que les nazis avaient besoin de prouver à leur hiérarchie administrative et politique le bon avancement des travaux. La monumentalité d'un camp de concentration, en soi une perversité de l'esprit, devait apparaître sur les clichés, si bien qu'il n'y avait pas de place là-dessus pour les concentrationnaires. On sait que les SS étaient logés à l'extérieur du camp; sur les photographies, au contraire, les bourreaux s'immortalisent eux-mêmes, dans un camp vide, où aucune atrocité n'est visible - et pour cause, puisque les exactions quotidiennes et omniprésentes devaient rester cachées. Que dire également de la «banalité du mal», pour reprendre un concept parfois galvaudé, quand les bourreaux SS donnent d'eux-mêmes l'apparence d'une normalité qui ne dira jamais rien de leurs crimes. La monstruosité d'un assassin, d'un tortionnaire pervers ou d'un ivrogne n'y est pas visible. Les SS ont laissé les photos, officielles ou privées, qui les magnifiaient. De même, on ne verra jamais sur ces photographies les autocars de détenus en partance pour le château d'Hartheim, où les invalides et les indésirables étaient gazés. Au lieu de cela, on pourra voir le kommando chargé de la culture des patates... Tant par les conditions de leur production que par les circonstances de leur conservation, les photographies du système concentrationnaire resteront à la fois des documents d'une valeur historique inestimable, et des extraits lacunaires, réducteurs, souvent aléatoires, d'une réalité plus complexe. Pour cette raison, il fut même, un temps, envisagé de disposer au cœur de l'exposition un panneau noir, entièrement vide, signalant concrètement aux visiteurs qu'il existe une part irrémédiablement invisible des camps, soit parce qu'elle n'a pas été photographiée, soit parce que ces photographies trop compromettantes ont été détruites par les bourreaux, ou plus prosaïquement parce qu'elles ont disparu. Les photographies SS parlent le langage nazi, elles véhiculent l'idéologie totalitaire qui est à l'origine du système concentrationnaire. En ce sens, elles témoignent, malgré elles, du nazisme et de l'oppression - à condition d'êtres lues, d'être déchiffrées. Si, au détour d'une image, aux limites du cadrage, un détenu apparaît, souriant, c'est soit qu'il avait reçu l'ordre de sourire, et que tout refus d'obtempérer équivaudrait à la mort, soit qu'il sourit parce qu'il trouve là, l'espace d'une photographie, quelques minutes de vie gagnées, extorquées aux bourreaux. Que dire de la photographie montrant la Strafkompanie sur l' «escalier de la mort», image emblématique de l'horreur à Mauthausen, sinon qu'elle respire l'ordre, la discipline et le rendement, valeurs chères aux bourreaux nazis devenus exploitants de carrière. Il y manque les cadavres remontés par les derniers rangs, les agonisants achevés d'une balle dans la nuque, les coups de trique des gardiens ou des kapos. Cette réalité n'est pas visible ici, sans doute parce qu'elle ne correspondait pas aux objectifs de propagande. Au lieu de cela, on verra les bourreaux triomphants et souriants, montant l'escalier aux 186 marches, une cigarette aux lèvres. Les historiens s'interrogeront sur la facture des marches, que tous les survivants décrivent comme irrégulières, et que la photographie montre parfaites. Montées par un concentrationnaire exténué portant une pierre sur l'épaule, sous les coups des SS et entre les cadavres des compagnons, ces mêmes marches sont beaucoup plus redoutables que celles gravies alertement par les hiérarques nazis en visite de représentation. Le danger serait de faire se substituer à la mémoire vivante des concentrationnaires, qui seuls peuvent témoigner de l'horreur vécue, l'apparente réalité sur papier glacé de ces images. Aucune photographie de la carrière, si impressionnante soit-elle, ne donnera jamais l'idée du bruit assourdissant, ni l'odeur de la poussière; aucune image du camp ne rendra l'odeur de la mort; aucune photographie de l'Appellplatz ne saura jamais exprimer l'écoulement des heures passées là, au garde-à-vous, et dont le cliché isole en le figeant l'instant éphémère d'une fraction de seconde. Il n'y a pas dans l'exposition, au sens strict, de regards photographiques croisés, car chaque vision est autonome, séparée chronologiquement de la précédente, sans interférer avec elle. A la vision SS de l'univers concentrationnaire, surdéterminée par l'idéologie nationale-socialiste et les visées propagandistes d'une image asservie au système, succèdent, sans transition, la Libération, son cortège de manifestations de joie (scène reconstituée dans le cas du camp central, deux jours après la Libération effective), mais aussi la découverte des cadavres entassés, des survivants squelettiques. Le regard des libérateurs, soucieux de réunir les preuves et de documenter l'horreur concentrationnaire, se dessine sur le fond des atrocités nazies, qui sont montrées sans retenue. Le choc des images avait aussi une visée pédagogique, attestée par les réactions de l'immédiat après-guerre, où ces clichés ont bouleversé tous ceux qui les découvraient. Or, le parcours de l'exposition ne s'arrête pas avec la découverte de l'horreur concentrationnaire. On y voit ensuite les photos d'après la Libération, prise par les anciens détenus, jusque dans l'organisation concrète de la liberté retrouvée, la reprise des activités politiques, celles-là mêmes qui avaient valu la déportation et qui avaient été poursuivies, tant que possible, dans la clandestinité au campo. Des clichés tardifs, plus privés, montrent les lieux vides, à l'abandon, vestiges livrés aux herbes folles, à côté des cimetières rappelant combien le complexe concentrationnaire de Mauthausen a été meurtrier. Ces cimetières ont aujourd'hui disparu, de même que la plupart des constructions des camps annexes. Seules les photographies les arrachent encore à l'oubli d'une mémoire défaillante. Le médium photographique rend envisageables des utilisations extrêmes. Pour documenter des «morts non naturelles », les nazis prenaient un cliché du cadavre qu'ils joignaient au rapport administratif. La même duplicité qui veut que les assassins nazis écrivaient «suicide» ou « tentative de fuite » dans la rubrique censée expliquer le décès, conduisait les bourreaux à humilier leurs victimes jusqu'au-delà de la mort qu'ils leur avaient infligée, en les photographiant. Sur certains clichés, la mise en scène macabre ne trompe guère; sur tous, l'objectif réifie une dernière fois les êtres humains dont les nazis ne reconnaissaient pas même l'existence, si ce n'est sous la forme de Stück au sein du système concentrationnaire. Il est vain d'épiloguer sur le flou de certains clichés, qui peut provenir d'un mauvais réglage, ou, au contraire, d'une volonté délibérée, puisque le cliché flou pouvait documenter n'importe quelle mort. La photographie SS ne vise pas à représenter les êtres qu'elle fixe sur pellicule: elle montre les choses, les visages et les corps, tels que les SS voulaient qu'ils soient vus. Dans le cas des concentrationnaires montrés à travers l'objectif des bourreaux nazis, cette photographie équivaut à une humiliation supplémentaire - et cet outrage est paradoxalement destiné à perdurer, puisqu'il est immortalisé sur pellicule. Les mêmes appareils qui servirent aux bourreaux nazis à documenter ce qu'ils estimaient être la gloire d'un Reich millénaire, permirent aussi aux concentrationnaires libérés d'immortaliser les premiers instants de leur survie. Le geste du photographe d'après la Libération, tout comme celui du déporté posant librement devant l'objectif, relèvent de l'affirmation primaire d'une existence de soi, par-delà une mort programmée qui semblait inéluctable. Lorsque les survivants se saisissent des appareils photographiques, ils vont fabriquer l'image d'eux-mêmes qu'ils veulent opposer aux bourreaux. Là encore, cette représentation du rescapé vu par un photographe qui, lui aussi, quelques jours auparavant, était encore un concentrationnaire, exprime le regard du photographe, tout autant que la réalité du sujet refusant la réification et l'anéantissement auxquels il a survécu. Pour les déportés qui avaient sauvé ces photographies, majoritairement des Espagnols, pour tous ceux qui figuraient sur les clichés d'après la Libération, ces images ont une valeur symbolique forte. Cette ambiguïté structurelle de la photographie, située quelque part entre réification et expression identitaire, est inscrite au cœur du corpus présenté. Le paradoxe n'est pas mince. Cette insoluble dualité marque le parcours du visiteur à travers les différents regards photographiques. Chaque pays a depuis écrit son Histoire. Les différents comités scientifiques ont bien mis en évidence les sensibilités nationales dans l'approche du corpus photographique exposé. La question même du national-socialisme dépasse les clivages nationaux. En Espagne, la guerre civile et la victoire des franquistes, dont le régime survivra à la chute du national-socialisme, oppose des conceptions difficilement conciliables, jusqu'à aujourd'hui. Autre raccourci de l'Histoire, de nombreux Espagnols avaient transité par les camps d'internement français, créés par la République au moment de la déclaration de guerre, puis par les camps de Vichy, avant de retourner en France, à la Libération, puisqu'ils étaient toujours indésirables dans l'Espagne de Franco. En France, la question de la collaboration est inscrite, en filigrane, derrière les images de la déportation, puisque les résistants français étaient escortés, jusque dans les convois, par des compatriotes en uniforme, au service de l'occupant ennemi, tout comme les délateurs français qui avaient envoyé au camp leur voisin ou leur ami. Bien des questions restent dans l'ombre, dès lors qu'il s'agit de délimiter la responsabilité des Français dans les crimes commis sous Vichy. Les Autrichiens fournissaient quant à eux une part importante du personnel SS au sein du complexe concentrationnaire de Mauthausen, et la population pouvait difficilement ignorer la présence de nombreux kommandos de travail disséminés sur l'ensemble du territoire. Mais l'Autriche avait aussi ses concentrationnaires, dont les premiers furent emmenés vers Dachau ou Buchenwald dès avril 1938. Et des Autrichiens étaient détenus à Mauthausen. Pour l'Autriche, victime autoproclamée d'une annexion au Reich qui ne donna lieu à aucun coup de feu, mais à des scènes de liesse populaire, le problème semblait réglé, puisque l'Autriche annexée, l'Ostmark, n'avait pas d'existence légale entre 1938 et 1945, ni même avant 1955, date de création de la Seconde République d'Autriche. Si l'Autriche est longtemps restée en marge du vaste débat sur la culpabilité nationale et le rapport au passé nazi, la Vergangenheitsbewältigung à l'allemande, la fin des années 1980 a marqué une prise de conscience. L'Autriche a récemment entamé un vaste débat, par exemple sur la restitution des biens juifs. Par l'intermédiaire du Ministère de l'lntérieur, auquel a été confiée la gestion du mémorial de Mauthausen, la République d'Autriche devenue souveraine est responsable de la conservation non seulement des pierres et des sites, mais aussi de la mémoire de Mauthausen. En ce sens, la démarche de deux amicales de déportés, unissant leurs efforts sous l'égide du Comité International de Mauthausen pour réaliser une exposition photographique unique, possède une dimension symbolique majeure. Retourner en Autriche, aujourd'hui, pour y exposer la mémoire photographique de Mauthausen, est à la fois une preuve de confiance face à une Autriche ouverte, qui a su affronter son passé national, et un appel à la responsabilité, voire à la vigilance des Autrichiens. La dimension européenne du projet indique la voie à suivre pour les générations futures; le temps n'est plus à l'accusation, mais il n'est pas non plus à l'oubli. Cette exposition n'est pas un aboutissement: elle se veut, au contraire, le point de cristallisation d'un nouveau débat sur Mauthausen et sa mémoire.

|

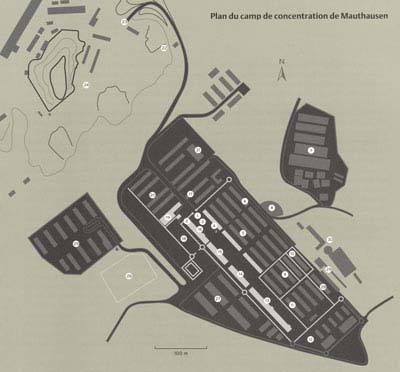

Abrégé historique du camp de concentration de Mauthausen |

Au

début du mais d'août 1938, quelques semaines après l'Anschluss, le

rattachement de l'Autriche à l'Allemagne national-socialiste, un camp de

concentration fut fondé à Mauthausen, près de Linz. L'organisation SS voulait

créer un camp pour hommes destiné à augmenter les capacités de détention

dans l'espace autrichien. Après une courte période, les Autrichiens n'étaient

cependant plus majoritaires et des détenus de l'Europe entière furent déportés

à Mauthausen. A l'origine, le camp avait été créé pour exploiter la main

d’œuvre concentrationnaire dans les carrières d'une firme SS, les «Entreprises

des Terres et Pierres Allemandes» (Deutsche Erd- und Steinwerke

GmbH ou

DE5T). Dès les premiers temps, les conditions de vie et de travail, sur le

chantier de construction du camp et dans les carrières, furent extrêmement pénibles.

Les détenus étaient brutalisés jusqu'à la mort, maltraités, battus, exécutés,

victimes d'injections mortelles pratiquées dans le Revier du camp;

nombre d'entre eux mouraient des suites de la malnutrition et de l'épuisement.

Après le début de la Seconde Guerre mondiale, des groupes de détenus furent

ainsi successivement éliminés: des Polonais, tout d'abord, puis des juifs

venus de Hollande ainsi que des Tziganes. Des républicains espagnols, des déportés

«par

mesure de sûreté»

ainsi que

des prisonniers de guerre soviétiques furent également détenus dans le camp

pour y être «exterminés par le travail».

En tant qu'unique camp de niveau III, Mauthausen constituait

en effet un véritable «camp

de la mort».

Les techniques d'extermination y furent à la fois mécanisées et rationalisées.

Entre l'été 1941 et la fin de l'année 1944, des détenus juifs, des malades

et des personnes aux limites de l'épuisement, issus de Mauthausen et de Gusen,

furent régulièrement envoyés à Hartheim, près de Linz, pour y être gazés

dans un institut dit «d'euthanasie».

Plus de 5.000 détenus trouvèrent la mort, entre 1942 et 1943, dans des«

camions à gaz»,

conçus pour l'extermination par asphyxie. Au printemps 1942, Mauthausen fut

l'un des premiers camps de concentration à se doter d'une chambre à gaz, où

furent assassinés plus de 3.500 détenus. Jusqu'à 1942, les fonctions de répression

et d'élimination des opposants politiques et idéologiques prévalaient à

Mauthausen, alors que se poursuivaient les activités économiques des SS. La pénurie

de main d’œuvre, aggravée par la guerre, obligea à un réajustement des

fonctions du campo Les détenus furent alors principalement utilisés dans la

construction et dans l'industrie d'armement au service d'entreprises privées et

publiques. À l'automne1943, des prisonniers furent exploités dans la

construction d'installations souterraines destinées

à abriter les industries stratégiques d'armement. Durant cette période,

Mauthausen devint le centre organisationnel d'un complexe de plus de 40 camps,

alors que se poursuivait la liquidation des détenus les plus faibles, envoyés

des camps annexes vers le camp central. À la fin de l'année 1944,10.000 détenus

se trouvaient à Mauthausen et environ 60.000 à Gusen et dans les camps annexes:

ces chiffres reflètent l'ampleur du travail forcé, à destination de l'économie

de guerre, auxquels étaient soumis les détenus des camps de concentration, en

particulier durant la dernière phase du régime national-socialiste. Le chaos

des derniers mais qui précédèrent la libération entraîna la mort de plus de

50.000 détenus à Mauthausen et dans les camps annexes. Au total, sur les

200.000 hommes et femmes déportés à Mauthausen, 100.000 n'ont pas survécu.

Le 5 mai 1945, l'armée américaine libéra Mauthausen ; l'un des camps annexes,

Ebensee, fut le tout dernier des camps de concentration nazis à être libéré,

le 6 mai 1945.

Photographies

du

camp de

concentration de Mauthausen - un panorama

Stephan

Matyus et Gabriele Pflug

Il

existe un très grand nombre de photographies de Mauthausen, de la construction

du camp de concentration jusqu'à sa transformation en un lieu de mémoire après

1945. Très souvent publiées depuis soixante ans, certaines d'entre elles sont

devenues de véritables icônes du campo La plupart cependant, dispersées à

travers de nombreux pays depuis la fin de la guerre, demeurent inconnues. Le

catalogue de

l'exposition «La

part visible des camps» réunit, pour la première fois, une très large

documentation photographique venue de France, d'Autriche, d'Espagne, de la République

Tchèque et des Etats-Unis. Jusqu'à la libération des camps, les photographies

furent exclusivement réalisées par les SS qui cherchèrent ensuite à détruire

les preuves visuelles de leurs crimes avant leur fuite. Les photographies ne

disparurent cependant pas tout à fait grâce à un groupe de détenus espagnols

qui risquèrent leur vie pour sauver plusieurs centaines de négatifs. La

lecture des photographies de cette exposition n'est pas aisée: leur mise en scène

doit être déchiffrée. Beaucoup semblent, au premier regard, immédiatement

lisibles, certaines au contraire, demandent une analyse détaillée et une

recherche du contexte de leur production. Ainsi, les photographies réalisées

par les SS dissimulent plus qu'elles ne montrent. Elles exigent un regard extrêmement

critique car nombre d'entre elles placent le spectateur dans la même position,

sans distance aucune, que celle adoptée par les SS sur le camp et les

prisonniers. Beaucoup de photographies réalisées par les SS étaient

manifestement utilisées à des fins de propagande. Seule était photographiée

une infime partie de la réalité, consciemment mise en scène, qui montrait une

image propre et lisse de Mauthausen et éludait les atrocités de l'univers

concentrationnaire. Les photographies mettant en scène les SS partagent ce même

principe: l'apologie d'un certain esprit de groupe et la construction visuelle

d'une supériorité venaient cacher leurs véritables actions criminelles. Les

photographies de la libération réalisées après le 5 mai 1945 donnent un tout

autre témoignage sur Mauthausen. Les photographies des libérateurs américains

et notamment ici celles du US Signal Corps (le service d'information

militaire américain) cherchèrent à choquer en multipliant les images d'amoncellements

de cadavres, de fosses communes et de détenus squelettiques. Les images

voulaient exposer ainsi les conséquences de l'idéologie nazie et légitimer l'intervention

américaine en Europe. Avec l'arrivée des Américains à Mauthausen, d'autres

photographes, parmi lesquels d'anciens détenus, des civils et des journalistes,

tentèrent de rendre compte de l'horreur concentrationnaire. Cela donna lieu à

des témoignages photographiques extraordinaires auxquels on avait prêté,

jusque-là, peu d'attention: certains détenus espagnols présentent un point de

vue personnel de la libération, montrant le triomphe des survivants, la reconquête

progressive d'une individualité perdue ou encore l'interrogatoire du commandant

du camp blessé, Franz Ziereis.

La production photographique à Mauthausen : le laboratoire photographique du servite d'identification

A

Mauthausen, des panneaux portaient l'inscription «Attention

- limite du camp.

Interdiction formelle d'entrer, de s'arrêter et de photographier. Tir à vue!».

Seuls les membres du service d'identification (Erkennungsdienst) étaient

autorisés à prendre des images. Créé en 1940 à Mauthausen, ce service

photographique officiel était rattaché directement au bureau politique. Il était

dirigé par deux officiers SS qui employaient plusieurs détenus chargés du développement

et de l'archivage des photographies. Les fonctions du service d'identification

étaient nombreuses: sa principale mission consistait à réaliser une

photographie signalétique à l'entrée de chaque nouveau détenu. Le

laboratoire réalisait aussi des portraits ethnographiques répondant aux

principes de la science raciale du national-socialisme. De plus, le service

photographique SS produisait des relevés photographiques de l'édification du

camp et des reportages réalisés lors d'événements importants: visite des

hauts dirigeants nazis comme Heinrich Himmler, capture de détenus évadés,

arrivée de grands convois ou encore exécutions publiques. Les photographies

des ateliers, des carrières ou des camps annexes devaient, en outre, mettre en

valeur la productivité et l'efficacité économique du complexe de Mauthausen.

Enfin, une part considérable de l'activité photographique était consacrée à

l'autoreprésentation des gardiens et officiers du camp: portrait d'identité,

portraits officiels, cérémonies militaires, faisaient partie du quotidien de

ce service. Les photographies officielles des SS devaient fournir une image de

la sévérité extrême du régime concentrationnaire. Elles ne dissimulaient

pas la discipline et l'asservissement auxquels étaient soumis les opposants

politiques ou les membres des «races

inférieures»

tels

les juifs et les Tziganes. Et pourtant, elles sont

loin de tout révéler sur le fonctionnement du campo Aucune des exécutions de

masse n'était documentée. On ne trouve également aucun cliché officiel des

exécutions par le gaz, par injections intra-cardiaques ou par aspersion d'eau

froide (qui consistait à provoquer la mort par refroidissement en soumettant le

prisonnier à des douches froides de plusieurs heures). Manifestement, montrer

la violence quotidienne, l'hygiène très insuffisante ou les conditions de vies

catastrophiques des prisonniers ne relevait pas des devoirs des photographes SS.

Certes, il existait des photographies d'assassinats pendant une «tentative

d'évasion

», mais elles jouaient pour les SS un rôle purement administratif. Lorsqu'ils camouflaient

les meurtres sous l'appellation de «tentative

d'évasion», une lourde procédure bureaucratique était engagée sous le titre

de « mort

non naturelle». Il fallait

alors produire un témoignage, rédiger des rapports et réaliser des esquisses

ou justement des photographies du lieu du crime.

|

Francisco Boix muni d'un appareil photographique devant une baraque du camp. Mauthausen, 1945 |

L'histoire

du fonds

photographique : un acte de résistance |

Anna Pointner e ses duex filles entourées de républicains espagnol, devant leur maison au village de Mauthausen. 1945 |

«Quelqu'un,

un jour, saura-t-il ce qui s'est passé? Est-ce que l'on nous croira lorsque nous

raconterons?» Ces

questions obsédaient les détenus des camps de concentration.

Seuls quelques-uns d'entre eux avaient la possibilité de rassembler des preuves,

surtout ceux qui travaillaient directement dans l'administration SS. lIs tentèrent,

au péril de leur vie, de dérober des documents, de les recopier et de les

cacher ou de les faire sortir par contrebande hors du campo. Ils espéraient

qu'un jour ce matériel prouverait la culpabilité des criminels nazis. S'il

existe encore de nos jours des photographies des camps prises par les SS, c'est

en grande partie grâce au courage d'anciens détenus de différents camps. Le

destin du détenu Rudolf Opitz qui travaillait au laboratoire photographique de

Buchenwald et qui fut exécuté pour avoir tenté de cacher des photographies témoigne

bien du risque immense qu'encouraient les détenus de Mauthausen. Ce

sont principalement des détenus espagnols qui organisèrent le sauvetage des

photographies de Mauthausen. Dans le laboratoire photographique SS,

travaillaient normalement six détenus, parmi lesquels un Autrichien, plusieurs

Polonais et deux Espagnols (Antonio Garda et Francisco Boix) qui étaient arrivés

en avril 1941 dans le campo Les deux alertèrent le groupe de résistants des républicains

espagnols pour signaler l'existence de négatifs remisés dans des boîtes et

laissés sans surveillance. Ramon Bargueno, Santiago Bonaque, Julios Capellias,

Mariano Constante, Florencio de la Fuente, Joan Pagès, José Perlado et Manuel

Razola s'organisèrent en filière. De mars 1942 jusqu'à la libération, des

morceaux de négatifs enveloppés dans du papier journal furent sortis du

laboratoire et déplacés dans divers ateliers où ces hommes travaillaient,

comme la menuiserie, la désinfection ou l'atelier de réparation des fenêtres.

Ils cachèrent ces pochettes dans de nombreux recoins, dans les caisses à

outils ou sous le

plancher des baraques ou

dans

les montants des portes. Pendant quelques semaines, des pochettes furent cousues

dans les épaulettes de l'uniforme de plusieurs détenus. Environ une trentaine

d'actions de ce genre furent menées. Les Espagnols privilégiaient les

photographies les plus compromettantes pour les SS, en particulier les

assassinats et les humiliations de détenus. Quand,

à partir de 1944,

les

conditions de vie se détériorèrent gravement, les dirigeants de l'opération

tentèrent de sortir les photographies du camp. Ils firent appels aux jeunes

Espagnols du Kommando «Poschacher»

(voir

p. 36). Ces jeunes devaient travailler dans les carrières de l'entrepreneur

Anton Poschacher en tant qu' «apprentis-Poschacher».

Parmi eux, Jesus Grau et Jacinto Cortès reçurent dans les cuisines des négatifs

qu'ils cachèrent pour certains dans des boîtes de pastilles, pour les sortir

du campo. En 1945, ils tentèrent une manœuvre extrêmement risquée. Les SS

avaient organisé une partie de football entre eux, devant le campo. A

cette

occasion, les détenus cachèrent les pochettes de négatifs dans les chaussures

de sport des joueurs, les portèrent ainsi jusqu'au portail du camp et purent

les donner pendant le match à un jeune « Poschacher».

Anna Pointner, une résistante autrichienne, qui habitait au village de

Mauthausen et qui avait pris contact avec les jeunes Espagnols, accepta, malgré

le danger pour elle et sa famille, de dissimuler la boîte de négatifs dans le

mur de son jardin. Le 5 mai 1945, tout de suite après la libération le groupe

des Espagnols récupéra cette collection. Elle fut alors complétée par des négatifs

retrouvés au laboratoire et par des portraits de SS dissimulés par Casimiro

Climent Sarrion, détenu espagnol qui travaillait au service politique du campo.

Dans les jours suivant la libération, Francisco Boix, qui travaillait

jusqu'alors au laboratoire photographique des SS, utilisa les appareils laissés

en place pour effectuer de très nombreuses photographies du camp qui offrent

sur le camp et les survivants une tout autre perspective que celle des libérateurs.

Devant l'objectif du photographe s'opère la métamorphose des détenus en

survivants qui se présentent comme témoins du temps et soulignent leur

inflexible esprit de résistance. Les images de cette transformation d'identité

marquent un état décisif dans la vie des prisonniers qui, après des mais et

des années de détention, retrouvent le difficile chemin vers la normalité et

une vie autonome et libre. Dans cette perspective, le photographe ne devient pas

seulement le témoin des identités des détenus en redéfinition, mais, face à

ses camarades, il participe aussi de cette nouvelle conscience de soi. En

outre, Boix

fit développer un grand nombre de négatifs SS dont il légenda les tirages au

verso. Ce fond de plus d'un millier d'images fut ensuite dispersé entre

plusieurs Espagnols qui les rapportèrent en France dans des enveloppes ou dans

des pochettes trouvées au laboratoire photographique.

|

Habitants de Linz devant une exposition de photographies de Mauthausen prises par le Signal Corps à la libération. Linz, 1945 |

La

diffusion des photographies de Mauthausen après 1945 |

Peu

de temps après la libération de Mauthausen, les photographies connaissent une

diffusion considérable dans la presse internationale. En

Autriche,

les populations locales sont informées de l'horreur des crimes commis dans leur

région par des murs d'images placés dans les lieux publics. Ces photographies

des libérateurs façonnent pour longtemps l'image collective de Mauthausen.

Beaucoup d'Espagnols survivants partirent en France. Le retour en Espagne leur

était interdit en tant qu'opposants à Franco. Certains possédaient les négatifs

des photographies des SS ainsi que les images de la libération, qui commencèrent

à être diffusées dans la presse communiste (Regard,

Ce soir).

Par

l'intermédiaire de

Francisco Boix, des photographies paraissent dans des journaux et des livres qui

rappellent l'acte de résistance dont certaines d'entre elles proviennent et

leur valeur particulière. Boix est appelé comme témoin au procès de

Nuremberg et comparait les 28 et 29 janvier 1946. A

cette

occasion, il

présente

à la Cour, face aux

plus hauts dirigeants du régime nazi, une trentaine de photographies du campo.

Ces déclarations accompagnant les photographies contribuèrent à faire

condamner Ernst Kaltenbrunner et Albert Speer. A la mort de Boix, en 1951,

le

fond des photographies prises par les SS est éparpillé entre plusieurs mains:

d'anciens détenus espagnols conservent des collections personnelles d'images;

en France, diverses organisations comme la Fédération Nationale des Déportés,

Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP), l'Amicale française de Mauthausen

qui regroupe les anciens déportés du camp, le journal L'Humanité, recueillirent

des photographies. Quelques photographies furent rassemblées par les Archives

photographiques des monuments du camp de concentration de Mauthausen dépendant

du Ministère Fédéral autrichien de l’Intérieur, à

Vienne (Fotoarchiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen des österreichischen

Bundesministeriums

für Inneres). Les

recherches pour l'exposition menèrent également à

exploiter

les très nombreux négatifs des SS du Museu d'Història de Catalunya (Barcelone),

ainsi que les archives privées de Mariano Constante. Depuis 1970, les anciens détenus

de Mauthausen comme Joan Pagès en Espagne, Hans Maršálek en Autriche, Paul Le

Caër et Mariano Constante en France, rassemblent à nouveau ces

images éparpillées depuis 1945.

Avec

l'exposition «La

part visible des camps»

et

son catalogue, ce rassemblement est enfin achevé symboliquement.

da

«La part visible des camps – Les photographies du camp de concentration de

Mauthausen» - Editions Tirésias – Catalogue de l’exposition du homonyme,

Wien 2005