T

The Magic I.D. - Till My Breath Gives Out (2008)

Ovvero, come quattro musicisti di difforme estrazione concepirono, ai nostri tempi, un misto musicale inaudito e folgorante.

Tutto è nato un paio d’anni fa, da una collaborazione tra i due clarinettisti esordienti Kai Fagaschinski e Michael Thieke (alias The International Nothing) con la compositrice e cantante Margareth Kammerer (autrice di un memorabile act digitale come “To Be An Animal Of Real Flesh”) per l’esordio “Mainstream” (2006).

Christof Kurzmann, sensibile musicista viennese conteso tra mille progetti, nonchè titolare dell’etichetta Charhizma, è poi stato contattato per lavorare su un remix di un brano dal disco dei due.

Svelandosi l’un l’altro, peculiarmente, emotivamente, questo inedito quartetto inizia a lavorare assieme su nuovo materiale musicale per quattro elementi, ma anche su parti relative ad ambiti ristretti a duo e trio.

Lì a poco, fondano The Magic I.D. con sede a Berlino.

“Till My Breath Gives Out”, pubblicato in questi giorni, è il primo immaginoso, allarmante frutto di esperimenti compiuti assieme: ineffabili virgulti musicali, avvincenti reazioni sorte tra individui, cui ‘fisicità’ e ‘respiri’ provengono da diverse esperienze e saggezze.

Vezzi dissimili ma complementari, quando a guidarli è il giusto motivo, oltre all’invisibile, capricciosa fantasia che orchestra una nuova forma.

Privilegiando un’aura introspettiva e minimale, malinconica e cordiale, i protagonisti perlustrano gli estremi dell’emozione in gesti domestici e sguardi deferenti, al cospetto del fragile velo tra silenzio e suono. Come mirabilmente, esemplifica l’ingresso “True Holiday”, da cui diparte questo insolito, ineffabile viaggio (con tanto di sbuffo di treno a suggerire un distacco, un rimpianto, lasciti del tempo).

L’inquieto, misterioso calore di “Feet Deep” è pervaso dallo spettro del rock più interiore da alba anni ’90: Slint, in cerca di una voce muliebre dopo Spiderland, avrebbero verosimilmente prodotto questo sbocco.

E la prosecuzione “Wintersong” dal crooning esangue, i fiati sinistri e le lievi pulsazioni di tastiera (direi alla Tortoise), non s’allontana da quel rifugio.

Il coinvolgente percorso musicale del disco ora si versa ora s’assottiglia come luce interposta, in chirurgica alternanza. Scorrono sequenze di fantasie strumentali, tra i pendii del clarinetto, negli arpeggi sospesi di chitarra, nell’allerta di uno screzio ‘glitch’, il cui potenziale torna a esprimersi alto, brillando per ingegno.

E ancora, passaggi canori intrisi di alma blues o lusinganti modulazioni jazz, su fondi ambient, o trame post-rock a tendere il quadro.

L’eredità dell’improvvisazione aleggia sovente, tra sottili apparizioni cerulee (strumenti e voce in “From the Same Road”) e duttili cromature da crepuscolo (il moto inquieto e allucinato in “Loopstück”) offrendo il giusto orientamento, tanto nell’indeterminazione di un tuffo nell’astratto quanto nel sincronismo strumentale più rigido.

Ma si badi, il comune denominatore in tutto il progetto, è il pop. Obiettivo ultimo, punto di sbocco, foce di strumenti di ieri e di oggi. Il pop è l’arteria che media e coniuga timbri e accenti più svariati.

Verso nuovi, possibili sensi.

THROW THAT BEAT IN THE GARBAGECAN! – Not Particularly Silly (Electrola, 1991)

Throw That Beat In The Garbagecan! è (stata) una pop band tedesca

capitanata da Klaus Cornfield, voce, artwork, songwriting, più Polli Pollunder

(chitarra, voce aggiunta), Iwie Candy (voce e tastiere), Lord Ray (basso),

Lotzi Lapislazzuli (voce e strumenti a fiato); Alex (batteria) Gina ed Hänsel.

Tedesco, ma con una vocina da destinarlo ineluttabilmente al pop.

Lui è Klaus Cornfield, e il suo gruppo é Throw That Beat In The Garbagecan!,

il cui nome (poi ridotto a Throw That Beat!) s'ispira a un brano del più noto

quartetto B'52's di Athens.

La band georgiana è un serbatoio di idee per Cornfield, affascinato da quel

surrealismo, misto alle tipiche vivaci e giocose nostalgie degli albori del

pop '50-'60.

Non a caso l'altro hobby (e destino…) del nostro è il fumetto.

Eletti dagli inglesi quale migliore pop band teutonica, Throw That Beat… operano

tra la fine degli anni ottanta e la seconda metà dei novanta.

Tra gli album di Throw That Beat… “Not Particularly Silly” si mostra

irrinunciabile, per via di una equilibrata e bizzarra scaletta, efficacemente

spartita fra brevi intensi ritratti pop, epidermici e spontanei ad hoc, e

acute indagini introspettive.

Nella band cantano in tre (in inglese). Cornfield si alterna a due ragazze

di nome Iwie Candy e Lotsi Lapislatzuli, le cui amabili variazioni timbriche

offrono una piacevole, affiatata assistenza.

I loro cori twee ammaliano su "You only think of me when there's no

program on tv" e sull'irrefrenabile power pop di "Little red go-cart".

Contagiano "I am all dressed up", "A kiss from you each day", e le autentiche

gemme revival a base di fastosi cori sixties quali "I dedicate my life

to you", "A choklatbar for breakfast" con le efflorescenze sparse dall'armonica.

Più matura disillusione su "She came from orion" e su "I go by" con vortici

di cori eterei. Assieme al suono della chitarra elettrica (o l'organo su "Be

friendly") portano a una sorta di trance.

Su "We were waiting" immaginiamo una giornata grigia e i protagonisti fissare

la strada dalla finestra, in attesa che qualcuno li trovi e li riscaldi.

Un flauto alato sembra curiosarne i pensieri, addolcendoli con disincanto.

I soventi i riferimenti all'età dell'infanzia e all'adolescenza colgono l'essenza

pudibonda e quella timidezza, attuano un ritorno vero e proprio, non un semplice

richiamo.

Volgono in eccitazione svagata l'isteria schizoide da dance-hall dei B'52's.

Un pizzico da demenzialità s'affaccia invece sulla filastrocca "Some alien…":

ennesimo irresistibile refrain dell'album, che si fa strada tra un contrasto

di distorsioni grottesche e di idilliaci assordanti cinguettii.

(autunno 2003)

TOBY DRIVER - In The L..L..Library Loft (2005)

Il compositore Toby Driver, leader polistrumentista di Kayo Dot, è qui al debutto solista. “In The L..L..Library Loft” pubblicato da Tzadik, è un progetto pensato e concretato nella semioscurità, frutto dei variegati influssi musicali e delle visionarie concezioni di questo artista a una svolta nella carriera musicale.

In questo cupo e irrequieto cammino rivelatore, ossessivo e affascinante, Driver è assistito da un ristretto e deciso stuolo di collaboratori (molti dei quali reclutati da band in cui milita lo stesso autore), che interpretano e ne assecondano le direttive e i dinamismi, complessi contrappunti e contrasti chiaroscurali; proiettando ombre ed elementi oscuri, gestendo respiri diversi tra metodo e improvvisazione musicale.

Dei quattro lunghi brani che compongono l’album, “Kandu vs. Corky (Horrorca)” inaugura in un incalzante tema percussivo che ciclicamente tesse una trama persuasiva e torbida, gradualmente integrata da panneggi orchestrali e strumenti neoclassici.

Sino alla brusca deflagrazione del rullante che surriscalda il clima, e una lancinante recita deformata come dal peso di una condanna, erutta l’energia sinora contenuta, assurgendo a tragedia collettiva.

“The Lugubrious Library Loft” è prolungamento illusorio che abilmente raggela il cerimoniale, ribadendone la tensione e macerandosi in una supplica. Protrae una perlustrazione abbinando sapientemente strumenti da camera e rock, con cui satura il perimetro in un torbido, emozionante diluvio sonico di forme astratte.

Con “Brown Light Upon Us” si approda al cuore dell’album, un lungo brano finemente concepito e indagato che svela il suo intimo in un estraneo e palpitante organismo di pece.

Lucido e gotico, cova in sè un fremente rituale che monta magmatico e austero nella penombra tra echi e sussulti, pulsazioni di panico atavico e funeree ricognizioni ambient, a dislocare e storcere prospettive.

I colpi sordi e regolari della batteria sono avvertiti, dall’occhio-orecchio dell’ascoltatore, come tonfi cardiaci, o una risacca che ripetendosi infierisce su un corpo sfinito.

“Eptaceros” rappresenta infine la spettrale dipartita di una velenosa avvenenza espressionista, che incede “perturbabile” e ordisce e intesse con sottile perfidia sinistri, filiformi loop sinusoidali, aperture di effetti, esalanti riverberi di corde e schiusure drones.

La voce dell’interprete stregato e avvinto, si mostra mentre scala in verticale cuspidi di suono, tra forme oscure e spiragli di luce, incede tra incanto e sconforto.

Questo disco sa come mostrare il “magico” in un fremito d’inquietudine, lo splendore nel torbido svelarsi di una natura misteriosa.

TODD RUNDGREN Something/Anything? (1972)

"Something/Anything?..." don't forget the question mark cos that's the important part!" (T.Rundgren, 1972)

Nel 1972 il ventitreenne di Philadelphia Todd Rundgren diede alle stampe un

lavoro dal titolo Something/Anything?, un doppio monumentale che

racchiude tutto lo scibile musicale pop.

Dopo gli esordi a fine '60 col beat-gruppo Nazz dove il nostro era compositore

e chitarrista, appena ventenne intraprenderà la carriera solista mostrando

presto un'arte dell'eclettismo, bizzarria e contaminazione da imparentarlo

a Frank Zappa, portando con sé un impareggiabile talento melodico affine

a Van Dyke Parks e gli ultimi Beatles.

Todd Rundgren è allo stesso tempo teorico e virtuoso della sala d'incisione

così come pratico pop di inenarrabile capacità e misura. Come

dire, Phil Spector e Brian Wilson nella stessa persona.

In Something/Anything?, terzo album solista, Rundgren proverà a racchiudere moltissimi idiomi della musica di massa del ventesimo secolo

in un solo Lp doppio. Idealista, egocentrico, musicologo, mitomane,

comunque si etichetti il nostro, ciò che ha sempre desiderato, anzi

preteso, é l'assoluta autonomia in sala d'incisione, luogo deputato

ad ordine e disordine in cui può vivere e regnare un solo sovrano,

un solo despota e demiurgo. Perdere e ritrovare direzioni nel profluvio di

linguaggi, arrangiamenti, ritmi, timbri musicali, mostrando un'entusiasta,

benedetta ingenuità.

Il traguardo di questo leggendario monumento alla melodia è aver saputo

congiungere ogni cosa al pop, al punto da considerarsi un concept sul

pop tout-court, la musica popolare estremo approdo. Una (La?) riflessione

sui metodi e sull'evoluzione dell' atto creativo musicale da parte di un giovane

musicista, sound-ingegnere, disc-jockey pop-rock-glam-operetta, figlioccio

zappiano. Ognuna delle venticinque miniature di

Something/Anything? è così perfetta da considerarsi "prototipo" del presunto genere d'appartenenza.

Ogni cosa suona ideale e incosciente insieme.

Per tre quarti del lavoro Rundgren suona, canta, dirige tutto. Ci si accorge

presto di avere a che fare con qualcosa di smisurato. Something/Anything? rimarrà

sempre uno degli album più belli e sconvolgenti della luminosa

storia del pop. Da restarne prigionieri per tutta la vita.

Il giorno in cui si scopre questo album

diventa uno dei più belli della propria esistenza.

Apre I saw the light, il singolo

ideale e accessibile, che l'autore dedica con devozione alla Motown. Questa

canzone è una delle perle pop degli anni settanta, un misto di passione

e di leggerezza sublimato nel chorus e dalla batteria incalzante, per poi

scivolare con naturalezza in it wouldn't have made any difference,

e ripetersi in sweeter memories, saving grace, dust in the wind, hello

it's me…. indelebili irradianti ballate, nostalgici sconsolati tormenti

(non sulle droghe, precisa il nostro), intessuti di armonie vocali, arrangiamenti

sopraffini, raddoppi, tipicamente philly sound.

Ed è solo l'inizio. La melodia ripetiamo, è il tema ricorrente,

congiunzione fra distanti estetiche musicali.

L'interludio breathless è una elucubrazione sintetica mozzafiato

(appunto), fra le novelty-primizie che porteranno la coscienza espansa di

Todd, effetto di esperimenti del nostro con gli allucinogeni.

The night the carousel went down, song

of the viking sono siparietti propri dell'immaginario decadente mitteleuropeo,

black maria che apre la seconda facciata é un efficace allarmato

hard soul.

One more day, Marlene e I went to the mirror liriche e narcotiche

malinconie cantautoriali, spargono abulici languori, smorzano ultimi vespertini

bagliori.

Wolfman jack sin dal titolo prende di mira l'iconologia di American

Graffiti, un rock ingenuo, impacciato e insieme rozzo e travolgente.

La quarta e ultima facciata dell'album

si ricollega a questo immaginario mitizzato, dando vita a un sotto-concept.

Pare provenga da un'altra epoca, mettiamo tardi anni '50. Rundgren qui si avvale del contributo

di una band vera e propria, eseguono le canzoni (da overture-my roots

a slut) appena assimilate, in presa diretta, senza sovrincisioni, in

maniera rabbiosa ed eccessiva, mantenendo freschezza e ironia irresistibili.

L'intenzione di Rundgren è restituire al pubblico qualcosa sempre appartenuto

ma che a forza di trascurarlo ha lasciato indietro nel tempo.

Nella performance l'autore non si mantiene imparziale come l'arte che racconta,

arrivando spesso a rivelarsi e citarsi, tra dolcezza e nevrosi, anarchia e

riverenza, satira e conformismo, maliziosa esaltazione e rigidità formale.

L'ascoltatore ritrova i vari codici musicali deviati dalle egotiche torsioni

del performer.

Sfigurare la musica, dirà un giorno.

Stupisce come un musicista abbia potuto accedere così giovane e cosciente

a tanta materia, a tanta cultura musicale; di come abbia potuto (nel caso

di Something/Anything? e limitrofi A Wizard A True star e

Todd), esprimere, dirigere (dirigersi) rielaborare il tutto con estro

genialoide, e montare con un senso superiore alla misura delle singole parti.

(inverno 2002)

Tolerance

Anonym (Vanity 0004)

Uno dei gruppi più interessanti della wave-industrial nipponica sono i poco noti Tolerance.

“Anonym” si basa su fitte foschie di tastiere noise, livide e fragorose, brevi intromissioni di una voce femminile, un bisbiglìo come un respiro dolente che, in modo sinistro, recita e salmodia lontana, e lembi di chitarra, tra sghembi glissando o brevi assoli strumming.

A volte un pianoforte o effetti elettronici acuti e caldi arricchiscono la combine e la dinamica. Prezioso.

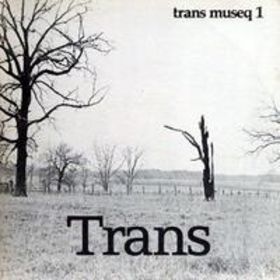

Disordine sotto il cielo in Alabama. Verso la metà degli anni ’70 la compositrice violinista e pianista LaDonna Smith, assieme col polistrumentista Davey Williams origina Trans Museq suscitando un modello di musica improvvisata particolarmente caratteristico e visionario, esito di ascendenze di pionieri dell’elettronica quanto di free jazz europeo, via catalogo FMP e Incus.

A metà anni ’70, in seguito ad alcuni concerti realizzati dal duo al campus Ferguson Center (1974) e a orge collettive (Raudelunas 'Pataphysical Revue, Tuscaloosa ’75), Trans Museq sono pronti ad esordire su microsolco, con collettivo allargato a 5 elementi, oltre alla Smith e Williams alle chitarre, l’organista Adrian Dye, Theodore Bowen al basso e Timothy Reed a ottone e fiati; più Anne LeBaron all’arpa e James Hearon electronics. “Trans 1 – Transcendprovisation” (1976, 1977) è il primo trascinante esito di questo spiritato ensemble di musicisti, ancora piuttosto atipico a quelle latitudini.

“Trans 1 – Transcendprovisation” (1976, 1977) è il primo trascinante esito di questo spiritato ensemble di musicisti, ancora piuttosto atipico a quelle latitudini.

Sulla stessa impronta metodologica seguiranno poi numerosi altri lavori altrettanto apprezzabili: “Trans Museq 2 - Folk Music”, 1978, “Trans Museq 3 - Jewels”, 1979, tutti ridotti trio: fissi la Smith e Williams, variabile il terzo elemento.

Su “Trans Museq 4 – Velocities” 1979, appare invece il più noto collega Andrea Centazzo (che collaborava con numerosi artisti tra cui Don Cherry, Steve Lacy, Evan Parker, Eugene Chadbourne e John Zorn); mentre l’ultimo disco del periodo classico, “Trans Museq 5 - Direct Waves”, 1980, appaiono i soli due mentori del progetto.

Dopo “Trans-Idio” dell’81 (che presenta nuovamente un quintetto) gli incontri saranno più sporadici.

“Transcendprovisation” si compone di quattro tracce per ciascun lato vinile suonate interamente in presa diretta, in un sapido flusso filiforme e traslucido che relaziona varietà spaziali, che reca suggestioni e aromi ora dell’uno, ora dell’altro strumento, o colti assieme in colloquio e viluppo, nel vario spiegarsi prismatico.

“Transcendprovisation” si compone di quattro tracce per ciascun lato vinile suonate interamente in presa diretta, in un sapido flusso filiforme e traslucido che relaziona varietà spaziali, che reca suggestioni e aromi ora dell’uno, ora dell’altro strumento, o colti assieme in colloquio e viluppo, nel vario spiegarsi prismatico.

Più dettagli lievi, lirici e esotici, che non agoni strumentali: in questa sorta di cocktail esoterico riesci a distinguere i componenti, a seguire estensioni e effusioni non alterate nella pratica collettiva, ma arricchite da incontri in grado di profondere e estendere, nella concatenazione, corpi, respiri, trame.

Com’è stato rilevato, rispetto ai colleghi (mittel)europei, in questa disciplina il collettivo di Birmingham (AL) presenta accenti meno chiassosi e deflagranti e più componente empatica, stante la medesima bruciante inesausta passione creatrice collegiale, a pretesto.

I nervi stesi, le fila di ciascun discorso (di performer e di strumento) temprandosi intorno inclinazioni ‘cameristiche’, coniugano propensioni per il subconscio, per il frammento significante (retaggi ontogenetici e culturali) che apre o incurva obliquo; sono ricerche intorno se stessi, fino alle radici, senza mai rompere il flusso di (parziale)coscienza: gli stacchi tra i brani possono dirsi puramente fittizi.

TRASH CAN SINATRAS- I've Seen Everything

(1993)

TRASH CAN SINATRAS- I've Seen Everything

(1993)

Più che volgere lo sguardo alla madrepatria, già terra di origine di Orange

Juice e Aztec Camera, gli scozzesi Trash Can Sinatras rimandano con insistenza

al pop “storico” prodotto negli Stati Uniti.

Nascono nel 1987 come cover band, dal cantante e chitarrista Frank Reader

(fratello della Eddi degli indimenticati Fairground Attraction), e dagli altri

chitarristi Douglas e Paul Livingston. Completano la formazione il bassista

George McDaid (David Hughes dal '92) e il batterista Stephen Douglas.

Vengono scoperti da Simon Dine della Go! Discs e realizzano di lì a poco il

primo singolo “obscurity knocks" nel 1990, cui seguiranno tre album e vari

singoli in dieci anni.

I Trash Can Sinatras sono satelliti ruotanti attorno ai pianeti Beatles, Josef

K, Beach Boys, Rundgren, Raspberries.

Le influenze musicali provengono massicce dal pop-rock chitarristico anni

settanta, con stile e arrangiamenti eccentrici e rigogliosi.

L'album qui proposto é prodotto da Tom Shulman che vi traspone norme e originalità

delle partiture strumentali riconducibili (in parte) al pop colto inglese.

Certamente “I've Seen Everything” è il disco più folgorante di questo gruppo

scozzese, un album percorso da un intenso e insolito senso melodico.

L'involucro rimane propriamente indie, il modo di esporre ironico, fluido,

vivace e sperimentale.

A volte lo stile ha una grinta jangly-radiofonica, ma può rivelare origini

tutt'altro che umili e sbarazzine.

Le canzoni svelano strutture ed armonie classiche ma sono accorte e sensibili

a non scadere nello scontato o nel kitsch. Merito soprattutto di accorte variazioni

armoniche in una scrittura in stato di grazia e parsimonia in tutto l'album;

raccontato da timbri vocali tutto fuorché istrioni o manierati.

Una sapiente scaletta alterna le struggenti ballate introverse e oniriche “the perfect reminder”, “worked a miracle”, le eleganti elegie “iceberg” e

“hairy years”, il magico riff di “orange fell” e un prezioso acquarello quale

“i'm immortal” a più aggressive spinte ritmiche, i veri e propri inni boogie

di “heyfever” e “killing the cabinet”.

Dunque si prende lezione dai prodromi pop-rock contemplandone la forma assoluta

che non manca mai di suggestionare e animare l'immaginario degli scrittori

pop. E poi ci si “arrangia” con mezzi propri, generando adorabili paradossi

come in questo caso.

E'stato un vizio discretamente diffuso nei '90, quello dell'indiepop-baccanale

dalle ambizioni romantiche, pretenzioso ma affascinante, soprattutto oltreoceano,

con restauratori quali Jellyfish, Baby Lemonade, Heavy Blinkers, Wondermints

e i propri memorabili esiti.

I've Seen Everything è un'opera che non si dimentica.

(inverno 2004)

TRUE LOVE ALWAYS – Clouds (2003, Teenbeat)

True Love Always nascono nel 1995 a Charlottesville

e sono in tre, Matt Datesman, Tony Zanella e John Lindaman .

True Love Always nascono nel 1995 a Charlottesville

e sono in tre, Matt Datesman, Tony Zanella e John Lindaman .

La svolta avviene nel 1996 quando i tre aprirono un concerto ai Versus e furono

notati da Mark Robinson, leader degli indimenticabili Unrest e patron della

Teenbeat, una delle etichette che ha reso grande l'indie rock statunitense

nella prima parte degli anni novanta.

Da quel 1996 True Love Always incidono stabilmente per Teenbeat.

True Love Always costruiscono in questo album una sintesi invitante di esperienze

musicali udite negli anni settanta e di balzo, nei primi anni novanta.

Gli strumenti sembrano presi, di volta in volta, ai primi Steely Dan, a Bobby

Caldwell, a Marc Jordan, autori con cui TLA condividono non poche

sentimentali affinità; ma l'esecuzione richiama l'indie pop dello scorso decennio.

C'è mestiere ma anche sicuro talento nelle canzoni di Clouds. Nuvole tenere

che liberano cristalline melodie, ispirate, colme di trame accattivanti, di

rifiniture strumentali e tessiture vocali emozionanti, oltre ad essere smaliziate

al punto giusto.

Si ascoltino sidewalks and spaces, bachelor bare, summer books, modesto,

tracing the rays: testimonianze di un artigianato pop lucido e sapiente;

canzonette delicate e gentili, ricostruzioni di forme familiari che è piacevole

trovarsi costantemente accanto.

Si riconoscono nell'album i tipici timbri dell'etichetta Teenbeat di Mark

Robinson (che collabora al progetto assieme con Evelyn Hurley), come K Records é votata a un pop dal metodo sbarazzino e informale, per questo più autentico. Ma la differenza con tanti altri dischi di simile fattura, è che questo resta dentro.

Clouds è stato registrato e mixato in una sola settimana. Il

navigato produttore Matthew Ellard (Pet Shop Boys, Perry Farrell, ecc..),

pulisce i suoni degli stumenti, eleva il talento di Lindaman e soci, che osservano: “when you hear me actually hitting the right note, it is the result of hours

of agonizing takes”.

Un paio di brani può richiamare i Sea and Cake degli esordi. Lo dico senza

associare i due gruppi sul piano musicale: True Love Always sono focalizzati

sul pop, senza il tenue e stranito impressionismo e le derive post rock della

band di Sam Prekop.

Clouds è forse il disco più riuscito di questi ragazzi, e di Teenbeat, da

parecchio.

Bersaglio centrato.

(estate 2003)

TWENTY SIX - This skin is rust 2lp (bj 21 -1996)

Oscuro doppio vinile del 1996 licenziato da Bobby J Records, questo progetto che si vocifera opera del chitarrista Johnny Jewel oggi nei Glass Candy, offre in quattro lunghi pezzi un misto panico, tra post rock coevo (1996), art-rock alla This Heat, abrasioni e distorsioni di avant-chitarra da vivere al massimo volume.

A volte è come un sogno dreamrock precipitato in anfratti industrial, o ancora, recite e cadenze quasi slintiane, rumori ambientali, bolge kraut, organi sospesi e silenzi immani, come mantra sterminati, quasi ambient.

E spogli, desolati grappoli di fingerpicking, tutto nelle 4 facciate del doppio.Sarà che è da un pezzo che non mi riimmergevo in luoghi simili (?) ma l'effetto è stato davvero folgorante.l'album è stato citato in una rece di Halve Maen dei Double Leopards, su Pitchfork:

"I am tempted to shove this in alongside such shadowy double albums as Wickham & Young's Lake, The Dead C's Harsh 70s Reality, Charalambides' Market Square, and Twenty-Six's This Skin Is Rust, but even those gave you a little breathing room now and then; Halve Maen smothers all light from the get-go as it burrows into the bowels of the earth below."Il progetto ha avuto un seguito, quasi contemporanea, l'omonimo

For every river buried lp (bobby j 37 -1996)