F

Fan Modine - Homeland (Grimsey, 2004)

Gordon Zacharias è colui il quale si cela dietro la sigla Fan Modine. Un solo-project allargato a vari elementi e luoghi, da New York (downtown Manhattan, Chinatown) a Los Angeles, sino a New Orleans, Massachusetts e Carolina del Nord.

Dopo il promettente 12" vinilico "Slow Road to Tiny Empire" (Provsho prima, Rykodisc poi), Zacharias torna col debutto su lunga distanza.

“Homeland” si suggestiona e si permea di questo senso del viaggio e dello spostamento, un'impressione fascinosa e apolide, filtrata in vocalismi e suoni di strumenti.

È una Homeland simbolica, creata in itinere, con tinte acriliche, che esplora costantemente forme e colori, che aggiunge sensi ad ogni nuovo ormeggio.

Si percepiscono differenze nell'aria, ma anche consuetudini, familiarità, gesti casalinghi.

L'insieme si anima in una sensuale e insospettata leggerezza, di modulazioni brillanti e sinuose, “dressed up fancy”.

Come Sufjan Stevens, la comunicazione di Zacharias si caratterizza di un senso gioioso e febbrile articolato su gesti leggeri, il piacere e lo stupore dell'agnizione durante il percorso, con una maggiore propensione a bagnarsi d'impalpabile elettronica a base tastiere e drum machine -non rinunciando al gusto d'orchestrare, finemente- eccitando l'insieme.

Il proprio aspetto è come una sottile pioggerella primaverile. Gordon, sensitivo traghettatore, abbellisce costantemente attraverso il proprio sguardo inconsueto e appassionato, con un'inflessione canora calda e rincuorante come un abbraccio (“pageantry”, “wings”, "back and forth", “homeland”, “newsstand of the sun”…)

Questo oscuro Lp del terzetto Fat di Phil Giborski (drums, delay) Jeff Noble (bass, delay), Eric Rosenzveig (guitar) è un saggio fulminante e rivelatore di rock-psyche energico e potente, improvvisato e visionario, in ampi panneggi dall’incedere risoluto e austero.

Suonato primordiale e brado, rovescia magnetico un fiume di magma a valle, in flutti di basso irrequieto e alchimista, sgargianti arabeschi di chitarra, batteria ossessa, precisa ed efficace.

Una plausibile espressione ‘math’ ante litteram, questa musica è in realtà solitaria e ascetica, senza nome, pubblicata in vinile dalla gloriosa These. Gli strumenti sanguigni ribollono quali protagonisti assoluti, esprimono contrasti di colori caldi e freddi sviluppando in tinte spesse forze violente inopinate, immagini ancestrali, caracollanti, lancinanti svolte free-jazz.

Saltuari corni Borbetomagus, contributi congas di Dave Feliciano.

FENNESZ Field Recordings 1995-2002

FENNESZ Live Detroit 2000 / Sonar 1997

Altre illuminanti testimonanze del livello di sintesi di linguaggio astratto

e melodico ottenuto da quest'artista.

Effetti acustici e digitali in cerca di una fusione essenziale, manipolazioni

strumentali, nastri magnetici, dissonanze ma il suono della chitarra sempre

a sovrintendere e dirigere, matrice e panacea, la massa sonora, trasdotta

dal computer.

Stratificazioni sonore tra improvvisazione rarefazione e struttura, un tipo

di struttura ciclica e spirituale che lo avvicina all'idea di ritmo e natura-cosmo

teutonici.

La performance dal vivo estende e dilata il flusso dei suoni, fa percepire

un senso ancestrale, di claustrofobica immanenza e di ribollione. Esemplare

il trasporto estatico che genera questo fluente magma sonoro digitale, afferente

del proprio spazio di azione e di appartenenza. (2002)

Field Mice

Field Mice

"Snowball + Singles" (Sarah 1989, LTM 2005)

Otto canzoni, un intenso e memorabile afflato vitale che illumina e seduce e confonde i sensi.

“Snowball” è del settembre '89, numero 402 del catalogo Sarah e prima sorta di album di Field Mice. Un connubio verista e onirico, corrente e straniante, che esprime per desideri, coscienti e non coscienti, profondi e umorali, in cui, finalmente, chiunque può (ri)conoscersi.

Essa ricolora coi suoi vani bagliori il genere cui s'inscrive, ch'è volatile per eccellenza. Un opera in cui la voce è un sospiro paranoico e un oceano chiaro e gentile che trasporta e assimila, e gli strumenti surreali e inviolati sono pregni e sintesi, mai carichi.

Elettronica glaciale e pop soffuso, di spirituale e ineffabile inquietudine psichedelica.

La propria eccezionale freschezza è come vento maestoso che in spirali apre spazi; spazi aurorali della memoria, come per Durutti Column e Felt, sprofondando tra dolcezze purissime in tormenti incandescenti.

"Snowball", è certo solo "parte" della complessiva storia del gruppo di Robert Wratten e Michael Hiscock, ma è anche una vicenda assoluta.

Questo è il nettare di Field Mice, il fulcro di una carriera ventennale.

Vivere di tenue inquietudine il quotidiano, dire e rimpiangere, amare è ferire, ferire per troppo amore, senza redenzione.

I singoli in calce -tra cui gli atti incipienti della carriera “I can see myself alone forever” ed ”Emma's house” dell'88- tingono a parte, senza implicare l'integrità e la sintesi di postura d'un corpo coerente nelle proprie percezioni: in questo va oltre ogni raccolta o compendio di Field Mice.

Per quanto “databile” (incombe su tutto l'alba tragica nuorderiana “letting go”), quest'opera è imperitura e non può storicizzarsi.

Per quanto “databile” (incombe su tutto l'alba tragica nuorderiana “letting go”), quest'opera è imperitura e non può storicizzarsi.

Effimera durata, senso dell'effimero che pure assorbe e affonda col nostro corpo, senza rimedio (“this is it, isnt'it?, this is it, isnt'it?...”). “Snowball” è un gorgo, orfano infecondo, irripetibile e infatti irripetuto; infinitamente lontano e imprendibile nel proprio ideale traslucido, flagrante e fragrante blocco di armonie rispetto alle casualità sublimi, sempre più assottigliate, ai giri a vuoto e alle svaporazioni che fanno amare e compatire Trembling Blue Stars.

Allontanarsi non farà che accrescerne l'equivoco: la perfetta sequenza della scaletta di “Snowball” è terminale, cortocircuito per gli stessi suoi artefici. È infatti espressione di una poetica che riverbera con tenacia ancora oggi nelle forme di Bob Wratten.

Fatale sequenza emozionale, emulsione di neo-minimalismo drammaturgico, un viaggio doloroso e pudico che reca un'alienazione sottile, landa chiusa inviolabile da ammirare nel suo profuso gemmare.

Le due raccolte postume di Field Mice degli anni '90, ovvero la storica “Coastal” e la doppia antologica “Where'd You Learn to Kiss That Way?” sono onorevoli per l'abbaglio e l'emozione che hanno concesso a chi, come il sottoscritto, mancò i vinili originali.

Eppure, se “Coastal” è un impeccabile viatico (che anticipa tuttavia l'Lp “For Keeps”), è anche fittizio biglietto da visita, abbaglio appunto, che riduce a termini troppo minimi, suscitando emozioni ma anche equivoci, accrescendo l'ansia d'altri ascolti.

“Where'd You Learn to Kiss That Way?” d'altro canto indispone nel proprio programmatico sconvolgente disordine cronologico.

Pertanto il consiglio è far proprio il terzetto ristampato. Partendo da “Snowball+singles”, passando per “Skywriting” e “For Keeps”.

Bob e Michael non avrebbero potuto amar(ci) più di così.

(primavera 2005)

FilFla, "Frame" (Plop, 2005)

“Floating lonely about 5km off the southern coast of Malta, lies Filfla”.

“Floating lonely about 5km off the southern coast of Malta, lies Filfla”.

Nel nostro caso, Filfla sta in Giappone, a Tokyo, a casa di Keiichi Sugimoto. Costui è uno dei compositori minimalisti più straordinari degli ultimi anni, già noto come Fourcolor, nonché attivo via Fonica e Minamo, è insomma tra i più attraenti autori micro-elettronica e glitch di culto.

"Frame", edito dall'ottima e vigile Plop label mescola loop di chitarra come gocce, scaglie-glitch, scrosci beats e altre scintille di suono.

Ma l'immagine che si ricava (favoriti dall'artwork opera dello stesso Fujimoto) è di petali di margherita sparsi dal vento che s'inseguono gentilmente senza soluzione di continuità, assieme a qualche sporadico intervento ritmico (atmosferico) percussivo.

Com'era accaduto con il Fonica (“Ripple”, Plop/TomLab) qualche tempo fa, Sugimoto dà vita a uno dei concept più fascinosamente naturalisti e creativi dell'anno. Questo musicista è dotato di talenti immaginifici assoluti; osservazione e abilità di montaggio, arte nel palesare e avvicendare pattern contemplativi come immersi in piane landscapes mattutine, umide e nebbiose sospese dal tempo, assieme a creature elettriche in movimento, embrioni, girini, catarifrangenti.

Otto tracce, da “DX (Distance)” a “Azure”, in mezzo la straordinaria “Stanza” più una intro. Il tutto immerso in un'estrema soavità di panneggi, colori levigati e luce graduata, reminiscenze dreamy a restituire un senso equilibrato, di ammantato tepore.

FILLE QUI MOUSSE - TRIXIE STAPLETON 291 - SE TAIRE POUR UNE FEMME TROP BELLE (Futura RED 04)

Questo disco del 1971 è stato per decine d'anni un fantasma, pubblicato in pochissime copie, scomparso poi ristampato nei '90 (Moroni/Mellow lo pagò un occhio) e nel 2001 (da Fractal, che si occupa anche di Ilitch e Mahogany Brain), eppure compreso in questa lista apparsa nell'esordio NWW “Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella”, con titolo alterato (Stapelton/Stapleton) a sviare ulteriormente.

Francamente sbalordisce l'avvenirismo e la ricchezza espressiva di questo concept infragenere, tutt'altro che pretenzioso (penso solo ai Faust per un simile potere di capienza e depistaggio), in cui tutto è studiato per il massimo effetto. Si va dalla piece spacerock che apre e chiude l'album, costruito su un giro di basso diabolico e ipnotico come un cobra, accerchiato da eloquenti fantasie strumentali, a occulte pieces concrete che vanno da colpi di percussioni sorde a field recordings sino a sinistre, oniriche recite muliebri. Ancora, strumenti esotici e un pianoforte minimalista volto in una scioccante trance rumorista. Capolavoro.

“Antinomique" is an intriguing track, basically a very experimental folk song with a completely distorted violin (or maybe bagpipes?), playing an almost Middle Eastern-like melody. Great.” (Gnosis 2000)

Tusk, apparso in doppio vinile, è una prova di coesione stilistica, di forza balenante e di elegante varietà per Fleetwood Mac.

I tre songwriter protagonisti, Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, e Christine McVie sono caratteri distinti tra loro che raggiungono qui, spesso, i propri vertici assoluti. Tusk è un album di lusso, una vetta con vista ‘totale’ in cui gli autori versano tutto quanto di sé, provano, inventano, s’immolano in quest’esito sorprendente dapprima poco compreso, poi imitato sempre più, ininterrottamente sino ad oggi.

Tusk è indubbiamente il ‘White Album’ del pop FM, una contaminazione difficilmente perfettibile tanto più a distanza di tutti questi anni. E’ancora e sempre lo stesso “Rumours”, quello “Yesterday (not) gone” a esaminarsi in ogni anfratto, con un radar in profondità, o sotto una lente d’ingrandimento, sin nelle viscere. Un mosaico struggente che svela un potenziale impensato e travalica i limiti, oltre le simmetrie comunemente intese, dalle singole parti a infondere nell’insieme.

I brani, inquieti, a volte lunghi, hanno soluzioni multiformi e un insolito senso di profondità; sono ispirati e dotati di identità precisa e distinta. Compongono uno strano mosaico di dramma e baccanale in cui ogni passo, ogni sequenza è spiazzante, alterante, inaudita. Si prenda ad esempio il vizio-vezzo in pop-folk acustico di Buckingham a spezzare, intervallando vortici emozionali come ‘Never Make Me Cry’ o ‘Storms’. ‘Sara’ è poi lo sbraco che non possedeva “Rumours”, una sospirosa dedica che il canto fluviale di Stevie Nicks carica d’emotività, un’elegia parossistica che la protende nell’Empireo, nell’eccellenza.

Diversi brani s’ammantano di quell’aura. Lo stesso Buckingham spasima e trafigge nell’inquieta ‘That's All for Everyone’ straripante capolavoro d’eco nostalgica e fragranza wilsoniana, o nella vulnerabile ‘Walk a Thin Line’.

Sinuosa, fatale e sibillina la McVie, in ‘Over and over’, ‘Brown Eyes’ e ‘Beautiful Child’. Groppi in gola alleviati dalla vivacità di ‘Not That Funny’, irrequieta alla Talking Heads, mendati dalle sarabande guizzanti e le colluttazioni ritmiche di ‘The Ledge’, ‘Tusk’, ‘That's Enough for Me’, ‘Angel’, ‘I Know I'm Not Wrong’. Danze in cerchio leggiadre e spregiudicate assieme.

È in questa mimesi, in questa assidua smania collettiva l’antidoto ai ‘rumours’, il rimedio al cupo senso di oppressione che scatenano sospetti, attriti, equivoci e che si traducono in una rassegnazione pacata ed estrema. Tusk è pervaso da un’atmosfera dimessa e onirica, trapassi ingannevoli, un’avvilita delicatezza aleggia ovunque. Una malìa che marchia a fuoco quando ancora è vago il sospetto, si resta e si veleggia nella ritentiva che chiude l’album: “We’ll never forget tonight”.

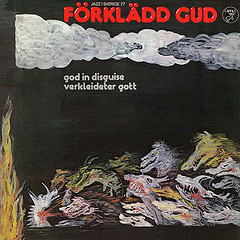

God In Disguise (Forklad Gud)

Forklad Gud (Caprice Riks Lp 6)

Free jazz combo svedese del 1977, un capolavoro come pure l' Iskra . Sax soprano e baritono, flauto, pianoforte, percussioni, in un'atmosfera magnetica, volatile, perfettamente controllata.

Il primo lato è occupato dalla lunga impro-composizione Suite Birth , turbolenta, brulicante, evocante immagini ora pianeggianti e bucoliche, placidamente orizzontali, ora deliranti e tribali.

davis' cup è allertata invece da un motivo ritmico che si fa perno intorno cui si muove il tourbillon di strumenti a fiato, fläsklägg è eco e regno di un sax stranito, per poi trasalire e veder balenare chitarre e pianoforte da lontano…

FOG s-t (2002)

Sin dai primi giri di piatto questo Fog, alias Andrew

Broder, si rivela una creatura mutante come poche.

Una sfida che irrompe nell'ascolto, che l'ascoltatore perde presto, nel tentativo

di chiarirne il genere d'appartenenza, disporre di un punto fermo da cui procedere. Più infatti ci si addentra e più questa creatura sfugge come una stretta di

mani nell'olio.

Si comincia con a word of advice, una breve esortazione declamata in

incipit, su una base strumentale screziata, che richiama alcune opere rap.

Segue una sorprendente the smell of failure, con uno sfondo di chitarra

acustica che ha l'andatura del primo Beck –quello di pay no mind- corredata

di una massiccia dose di scratching quasi a simulare le corde di un

violino.

Più avanti si arriva alla bellissima fuckedupfuckfuckup in cui fraseggi

chitarristici incantati ricorderebbero Penguin Cafè Orchestra e Mice Parade

(!) se non fosse invasa da fruscii, scricchiolii e graffi, a fare le veci

di un flauto pastorale, calcolati dunque per trasmettere sensazioni precise,

rendere partecipi di emotività, spleen; ossia ciò di cui spesso, a ragione,

si accusa la scena “digitale” di non poter essere, per costituzione: calda,

coinvolgente, toccante.

Si intravede, in Fog, la presenza dei redivivi tipi Ninja Tune in cabina di

regia, ma anche quella dell'ensemble Anticon, che nella persona di Doseone

ha presentato Fog ai Ninja e ha prestato la voce in un brano, glory.

Ma non ci si può fare un'idea delineata degli intenti iconoclasti divertiti,

degli accostamenti geniali e della una curiosità bambinesca presenti in questo

lavoro, senza poterlo ascoltare.

Lunghe, avvincenti scorribande nei territori postmoderni, post Dj Shadow,

sono quello che si ascolta in truth and laughing glass, che si fa incredibilmente

tesa nella propria coda, in cui s'avvertono lontani e sinistri echi di canti

gregoriani.

Il magico violoncello di glory dona speranze, dal vuoto: un brano che

fa riacquisire ottimismo e gioia, e come un grande riverbero si propaga e

irradia tutta l'opera.

Questo particolare stato di beatitudine prosegue in ghoul expert, un'altra

incantata landscape da dopobomba che ha l'ossatura di strumenti a corda,

gli organi di scratch, effetti sonori, lo-fi, e la voce sospirante

e alienata di un Thom Yorke sotto morfina.

And stay out è un dormiveglia che conclude in modo mirabile come Mercury

Rev non sarebbero riusciti (più) a fare. Questi tre ultimi brani, che nelle

note del booklet vengono considerati dall'autore “bonus tracks”, rappresentano

proprio l'anima e il genio del disco.

Fog è la curiosità innata, è l'incredibile fascino dell'ignoto, la nebbia

in cui siamo spinti ad addentrarci dall'istinto, da forze superiori, consapevoli

di smarrirci.

L'ideale fratello gemello dell'ultimo, recente, Hood, ne condivide coscienze,

consapevolezze, tormentati stati d'animo.

(2002)

FREE AGENTS - £3.33 (Groovy STP 1)

Creatura estemporanea del Buzzcocks Pete Shelley. Mini Lp di una suite industrial-rumorista tra tastiere, oscillatori, manipolazioni d'effetti, chitarra e batteria.

Concepito come una qualche colonna sonora, se vogliamo simile per istinto ai primi entusiasmanti episodi dei Nocturnal Emissions. La prima facciata è occupata da una mini-suite senza titolo (come gli altri brani) d'un quarto d'ora, di forte senso evocativo. Ma anche il lato B non è da meno: apre in una sorta di motorik-beat alla Neu! Per poi riproporsi manipolato in interessanti camuffamenti e alterazioni strumentali, sino a polverizzarsi in un'atmosfera orgiastica, un Raga empio. Emozionante.

“It's a montage of feedback, tapeloops and drum machines, with possibly a bit of the T.V in the background (well, it was made at home). Experiments in rhythmic annihilation and free form improvisation with just a hint of Buzzcock attitudes in the framing of several of the structures.”

Fritz Müller Rock - Fritz Müller Rock (1977)

“Fritz Muller Rock” è moniker di Eberhard Kranemann poliedrico artista, già al basso nei concerti di Kraftwerk e Neu!

Kranemann e séguito (due chitarre, basso batteria, tastiere) realizza nel ’77 un album arduo da schierare, che inizia in una maniera e finisce quasi nel proprio opposto.

In sostanza “Kommt” racchiude ruvidissimi pezzi rock’n’blues interpretate alla ‘garage’ durante l’esplosione del punk.

Kommt inizia alla grande con la trascinante “Ich kauf mir ne gitarre”, che sembra la “Peter Gunn Theme” con anziché i Blues Brothers un Sid Vicious crucco alla voce.

“Bratkartoffel r’n’r” manda indietro la lancette in un frenetico rockabilly arricchito di versi (satanici) alla Alvaro (altro squilibrato ovviamente presente nella lista).

“Schulwand” è una mefistofelica orgia di chitarre, tastiere alla Utopia e grida da posseduto, “Yes we can” è un altro ottimo pezzo hard con codazzo synt space in delirante assolo e batteria martellante.

“Ich Stehe..” è un recitato su asfalto di motorik 4/4 alla Neu, che prelude a “Fritz Muller Traum”, inquietante, affilata suite ambient dove tra frammenti field rec., marcette di paese, sibili vortici e altri effetti, Kranemann ripercorre isolazionismi krautrock.

FUCHSIA s-t (1971)

Tensione strumentale drammatica, spirituale,

che presto contamina la sensibilità dell'ascoltatore viandante. Ambiguo

fascino fiabesco (e qualche affinità in fatto di stranezza naif col

Nursery Cryme), che sfugge alle interpretazioni, come indecifrabile è l'intensa e misteriosa espressione dell'elegante, composta donna dai lunghi

e sparsi capelli neri raffigurata in copertina, una sorta di immaginaria

chiromante Morgana, Circe, o Medea, dipinta, questo sicuramente, da una donna.

Divagazioni metaforiche e romantiche, atipici e curati effetti cromatici;

stili, colori e sagome irradiano una luce particolare, smeralda. Gone with

the mouse, la preziosa, umorale, a tiny book, shoes and ships. Non campata

in aria la suggestione pop-sinfonico, assist per ELO: la sezione cameristica,

alcune svolazzate d'archi violino e violoncello anticipano ("pre-datano")

la maniera di molti loro brani che verranno.

(2002)

FUGU

As Found (3rd Side / Differ-ant, 2005)

Fugu, “pesce dalla carne finissima, di grana sottile e dal sapore

particolarmente intenso, di cui i giapponesi sono ghiotti”...nonchè nickname del polistrumentista francese Mehdi Zannad.

Egli si alterna agli strumenti (pianoforte, violoncello, chitarre, organo e tastiere, tromba), oppure delega a una ciurma di strumentisti nelle sortite live.

Il satellite Fugu ruota (o nuota?) attorno ai globi Beach Boys primi anni settanta, Paul McCartney, Emitt Rhodes sino ad High Llamas.

Ci porge canzoni pop percorse da una vena afflitta, se non proprio dolente, efficace contesa alle tinte accese e radiose dei suoi strumenti.

Con Fugu ci eravamo lasciati più di un lustro fa, ma il pop è anche questo, un luogo di risvegli, d'inopinati ritorni, di reduci. Ed eccolo allora bissare oggi, nel secondo album “As Found”.

Questo nuovo sembra annullare i tanti giorni avanzati da allora, dal tempo trascorso anche in compagnia del bell'esordio “Fugu 1” (1999): tanta è la parentela, la prossimità tra queste composizioni, che potremmo quasi vederle parti d'un tutto, d'un organismo unico.

Sembra infatti protrarsi su “As Found” un magico, ideale sposalizio tra Beatles, Beach Boys ed Harpers Bizzarre (come lucidamente riferiscono i gestori della webzine BabySue, aka i musicisti di LMNOP), ma non solo.

Salutiamo con un quale entusiasmo il ritorno sulle scene di Mehdi Zannad per quel singolare talento melodico che è sempre ststo in grado di offrire, percorso da un'autentica vena d'afflizione amorosa.

È la sensazione di una disinvolta creatività, di un incessabile tormento sentimentale che può portare al concepimento d'una “a bigger splash” e di “the flow”, due brani davvero memorabili.

Non solo inerzia o senso di sopravvivenza dunque, per questa musica, ma anche slancio, nuova profondità, ricerca.

I dischi a nome Fugu sono soliti concedersi aperture memorabili. Se “the best of us” dell'esordio era una delle più belle canzoni chamber-pop degli ultimi anni, la nuova “here today” non le è da meno e dà il là ad una serie di bozzetti melodici sorpresi in un incessante atto di contemplazione, di rifrazione.

Bozzetti: intendiamo quella percettibile instabilità molecolare consona alla materia più incrollabilmente indie, modellata qui anche da Fugu, sia pure con maggiore padronanza e meno sperpero che in passato (l'esordio alternava infatti brevi strumentali a canzoni vere e proprie), bissando oggi in un album attraente, garbato, comunque coeso e organico se pensiamo alla limpidezza di “Straight From The Heart”, “People”, “She's coming over” e “Parking Lots”.

Canzoni delicate, placide ma assieme stranite, in tensione, attraversate da una voce divorata dalla solitudine.

Come intrappolata in una perpetua Eleanor Rigby: quegli stessi personaggi, quelle materie, quei contorni estranianti. Zannad riesce ad abbinare e far coagire in uno stesso corpo elementi diversi, in contrasto, in un esito che è autentico unicum.

Davvero allora mi verrebbe da appoggiare uno slogan letto in rete: “fugu, a french band to fall in love with”.

Fugu 1 (2001 Ici

D'Ailleurs)

La copertina della riedizione

di questo esordio in perfetto stile lounge sembra sottratta dalla collezione

di qualche maestro disegnatore dell'epoca pin-Ups come Elvgren o Sundblom,

e può fuorviare appena sul contenuto musicale per Ici D'Ailleurs ad

opera del compositore polistrumentista Mehdi Zannad in arte Fugu.

In realtà il satellite Fugu ruota attorno ai pianeti Beach Boys primi anni

settanta, High Llamas, o più recenti Gorky's Zygotic Mynci; dei quali, in

particolare il fulgido Barafundle sembra esser preso come construction-kit

di molte songs ivi contenute, le migliori, per l'esattezza.

Canzoni pop percorse da una vena afflitta, se non proprio dolente, vero contenuto

delle apparenze spensierate e gaie di superficie.

Fugu 1 apre in

modo sublime, dopo una breve intro, con the best of us, uno dei pezzi pop più belli degli ultimi anni, per proseguire

con grand celesta, ed è già una coppia ineccepibile, da manuale.

Il disco è un tripudio di melodie vocali e strumentali lucenti, cangevoli e insieme calibrate,

realizzate con assoluta sapienza e gusto artigianale.

Per tutta la propria durata (divisa idealmente in due parti da altrettante

intro senza titolo), non si dimentica il preciso equilibrio a sovrintendere

che, se ci ha sorpresi in questa occasione, nel prossimo incontro

siamo certi, sbalordirà senza alcuna riserva.

(2002)

The Fun Years - Baby, It's Cold Inside (2008)

Giunta al secondo appuntamento discografico, la collaborazione tra il chitarrista Ben Recht e il tastierista Isaac Sparks, turntablist manipolatore di suoni ed ex dj del Midwest, entra nel vivo con “Baby, It's Cold Inside”, una sontuosa dimostrazione di post-rock contemporaneo.

The Fun Years, questo il nome del progetto, concepisce una musica cerimoniale dai notevoli effetti di luce e di spazio, una sorgente sonora dal potere straniante e suadente. Atmosfere trascendenti giocate su accesi contrappunti emozionali, sottili contrasti complementari e tenui dilatazioni, ora post, ora ambient, shoegaze e drones.

Di ciascuno dei cinque lunghi brani di questa prova registrata nelle case dei due musicisti, intriga dapprima la costruzione, lo sviluppo di un tema embrionale, poi vitalità e movimento, le progressioni parallele o le ripetizioni che insomma, generano un senso spaziale e svelano tracce d’umanità.

Il sommarsi e il montare intricato di altri elementi tra cui interferenze di suono, fonti preregistrate, incursioni nell’aleatorio, orna e concreta sinfonie circolari d’ampio respiro.

Si hanno riflessi di luce raggiante, cascate e distese soniche, fitte tessiture di tastiera appaiate a soavi abrasioni noise, mentre verdeggiano frequenze di chitarra baritono o persistono, in un recesso, pulsazioni e turbini in loop (“My Lowville”, “Auto Show Day of the Dead”).

The Fun Years serba e riflette l’eredità di autori asseriti quali ispiratori, come Gas, Jan Jelinek, Tim Hecker, Philip Jeck e Mogwai. Stupisce la misura di trucchi e campionamenti di studio, che si tratti di persistenti gracchiate viniliche o di rintocchi scanditi di un toccante “sospiro” primigenio, in drappi e dirupi di tastiera (“Fucking Milwaukee's Been Hesher Forever”).

O, ancora, rapisce l’audace inoltrarsi per circonvoluzioni, in lande taciturne cupe e possenti di natura astratta, remota ("We're Again Buried Under”), mentre l’accensione drammatica improvvisa, appassionata e profonda, di “The Surge Is Working”, è il colmo di luce in cui rimbomba e in ultimo, dissolve l’album: rammenta alcuni spleen sbalorditivi di Mogwai e sottende mai celate tristezze. (Fabio R., 2008)