I Piccoli Bersaglieri

Collegi, convitti, scuole militari e non

Questo non vuole essere un testo esaustivo delle istituzioni civili che concorsero alla cultura ed educazione militare o premilitare dei giovani durante il primo e secondo risorgimento.

Nondimeno faremo riferimento anche ad epoche recenti e ad istituzioni che tuttora

operano in Italia. Questa pertanto è solo una carrellata su

alcune consuetudini tipiche dell’800 di iscrivere i figli in collegi che, volenti o

nolenti, avevano spesso la struttura di un collegio militare e divise a foggia. I collegi che si rifacevano ad una educazione di tipo militare avevano spesso

anche insegnanti provenienti dall’esercito. L’esercito poi, attraverso proprie istituzioni ufficiali, provvedeva alla

formazione ed educazione, in un ambito più ristretto e sociale, dei giovani in età dai 13/14 anni

fino ai 19/20 come scuola propedeutica alla successiva Accademia o Scuola Militare sia di terra che di mare. La tradizione dei collegi come istituzione era molto forte nel mondo anglosassone

e prussiano ed in genere in tutte le società rette a Monarchia. Si trovano comunque simili istituzioni anche nella repubblicana America (Stati Uniti) a volte anche per sopperire all’abbandono o recupero di minori poveri, senza

famiglia o orfani di dipendenti statali. Il collegio, dagli inizi dell'800, abbinava

la forma fisica, l'igiene, la salute e implicitamente lo sport con la vita militare. Non per nulla i primi atleti

e molti

odierni sono di estrazione militare.

In certe specialità, esempio l'ippica, il supporto militare era quasi

assoluto.

1800: Cuoco, seguace di

Filangeri, “Non vi può essere una buona educazione letteraria disgiunta da una educazione fisica e militare”.

1851: Il municipio di Torino rende obbligatoria la ginnastica nelle scuole elementari superiori.

1865: Nuovo regolamento discriminante la ginnastica militare a fini pedagogico educativi.

Estratto dal sito http://ospiti.peacelink.it/marino/testisco

Drago Antonino Università di Napoli

Ministri della Pubblica Istruzione

prima dell'Unità:

Cesare Alfieri di Sostegno, dal 30 novembre 1847 al 16 marzo 1848

Carlo Boncompagni di Montebello, dal 16 marzo al 29 luglio 1848

Vincenzo Gioberti, dal 4 al 16 agosto 1848

Felice Merlo, dal 16 al 27 agosto 1848

Carlo Boncompagni di Montebello, dal 29 agosto al 16 dicembre 1848

Carlo Cadorna, dal 16 dicembre 1848 al 27 marzo 1849

Cristoforo Mameli, dal 24 marzo 1849 al 10 novembre 1850

Pietro Gioia, dal 10 novembre 1850 al 20 ottobre 1851

Luigi Carlo Farini, dal 21 ottobre 1851 al 21 maggio 1852

Carlo Boncompagni di Montebello, dal 21 maggio al 4 novembre 1852

Luigi Cibrario, dal 4 novembre 1852 al 31 maggio 1855

Giovanni Lanza, dal 31 maggio 1855 al 18 ottobre 1858

Carlo Cadorna, dal 18 ottobre 1858 al 19 luglio 1859

Gabrio Casati, dal 24 luglio 1859 al 15 gennaio 1860

Terenzio Mamiani della Rovere, dal 20 gennaio 1860 al 22 marzo 1861

LEGGI BONCOMPAGNI, CASATI, COPPINO

Il movimento ideologico che ispirò la legge Boncompagni, (1848) avrebbe voluto contrapporre alla pedagogia dei gesuiti una pedagogia di matrice militare sul modello dell’accademia ma ben presto questo si rivelo una mera velleità ed anzi il processo di laicizzazione (sganciamento da modelli religiosi) si mostro più lento del previsto. Nell’articolo del 1860

“La nuova legge del pubblico insegnamento”, scritto a commento della legge Casati

(*1859), Cattaneo sottolinea gli aspetti negativi come l’accentramento burocratico, la prevalenza dell’istruzione classica su quella tecnica e professionale, il mancato rinnovamento dell’insegnamento religioso (Gesuiti) e la mancanza di una dimensione ”militare e civica” che desse forza e dignità al popolo e rendesse sicura la difesa della patria. Cattaneo teorizzava poi un modello federale dove i singoli federati avrebbero difeso il suolo nazionale sicuramente con maggior entusiasmo, mandando in campo i figli migliori. Cattaneo propone di far partire questa riforma proprio da quel clero minore che fino ad allora aveva gestito l’istruzione di base ed

elementare. Con

la legge n. 3725 del 13 novembre 1859 (ministro della P.I. Gabrio Casati) si

regolò anche l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica

impartita al primo livello dai maestri, che avevano l’obbligo di portare

teologia all’esame finale di diploma. Nel giro di 20 anni, con una accelerazione

dopo la presa di Roma, la scuola statale sempre più laicizzata e anticlericale

elimina l’obbligo religioso da ogni scuola di ordine e grado.

Dovranno passare quasi 50 anni (fino ai

patti lateranensi), per vedere di nuovo l'insegnamento religioso nelle scuole.

http://www.provincia.venezia.it/medea/est/frulli/marginali/scuola1/scuola0.htm

personale insegnante

Brani da

http://www.provincia.venezia.it/medea/est/frulli/marginali/scuola1/scuola0.htm Brani da

http://www.provincia.venezia.it/medea/est/frulli/marginali/scuola1/scuola0.htm

Il nuovo Stato italiano si trovò immediatamente di fronte all’impellente

necessità di sostituire, con personale laico, il clero ostile alla nuova

configurazione politica del paese. In questa fase di emergenza la qualità e la

formazione degli insegnanti vennero messe in secondo piano, furono immessi nelle

scuole maestri dotati di spirito patriottico e nazionalistico, facendo prevalere

le garanzie politiche che essi offrivano sui requisiti culturali e

professionali. Di fronte alle difficoltà di reclutamento degli insegnanti, lo

Stato dovette organizzare corsi della durata di qualche mese per creare nuovi

maestri. Il livello qualitativo del corpo insegnante era pertanto basso.

Esistevano maestri - sarti, calzolai o sagrestani - di umili origini, privi di

preparazione, ispirati fondamentalmente dal buon senso, che venivano in

corrispondenza retribuiti con bassi stipendi. La nomina, la carriera ed il

licenziamento dei maestri erano lasciati alla completa discrezionalità dei

Comuni che avevano spesso difficoltà a pagare. Parimenti a loro si richiedeva

un’ineccepibile condotta morale, anche nella vita privata, un certo modo di

comportarsi e di vestirsi, non solo in ambito scolastico, ma al di fuori di

esso. La legge Casati aveva fissato i minimi degli stipendi per impedire alle

amministrazioni locali di offrire retribuzioni così misere da rendere difficile

agli insegnanti di adempiere il loro ufficio, e per tutelarne il decoro; ma i

Comuni, minacciando i maestri di licenziamento scesero spesso sotto il minimo

definito. A queste richieste continue, a questa esaltazione del ruolo del

maestro da parte dello Stato non corrispondeva, di fatto, un’adeguata

retribuzione economica e queste condizioni negative spiegano già allora la

femminilizzazione del corpo insegnante.

"Siamo uomini i quali

pensiamo che la libertà non va desiderata solamente per noi ma per tutti"

(Michele COPPINO,

Camera dei Deputati, 30/IV/1872)

Nel 1867,

nell’assumere il dicastero della Pubblica Istruzione, Coppino espresse il

concetto di laicizzazione della scuola pubblica. È chiaro che le difficoltà da

superare non erano poche. Tra Stato e Chiesa esistevano problemi, specialmente

per quanto riguardava l’istruzione privata e la libertà d’insegnamento. Solo

due anni prima era passato il disegno di legge che aboliva la facoltà di

Teologia nelle Università italiane. Coppino coronò il suo sogno, quello

dell’istruzione obbligatoria per tutti, con una legge che fu approvata il 15

luglio 1877, a 18 anni dalla legge Casati; quest’ultima solo in teoria enunciava

l’obbligo scolastico, perché priva di regole per farlo rispettare. Il nuovo

ministro colmò questa lacuna annunciando ammonizioni e ammende per le famiglie

che non mandavano i figli alle scuole comunali, ma per molto rimarrà

lettera morta. All’art. 1: «I fanciulli e le

fanciulle che abbiano compiuto l’età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli

che ne tengano il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di

scuole private… o con l’insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla

scuola elementare del comune. L’obbligo di provvedere all’istruzione degli

esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli

istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando

questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l’obbligo passerà

al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall’istituto». All’art.2:

«L’obbligo di cui all’articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore,

il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei

doveri dell’uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della

lingua italiana, dell’aritmetica e del sistema metrico”

Robert Baden Powell

Robert Baden Powell

(Paddington, London 1857-1941)

quello dei Boyscouts http://www.pinetreeweb.com/index.htm Uno

di loro http://www.scouting.milestones.btinternet.co.uk/cornwell.htm

La socializzazione alla organizzazione comunitaria data dalla struttura militare, fu massima nell'800. Ma proprio alla fine dell'800 la sua importanza sociale incominciò a diminuire (con l'eccezione della Germania), perché erano nati nuovi modelli organizzativi, che ormai si sviluppavano anche in concorrenza con quello militare: l'organizzazione produttiva industriale e l'organizzazione burocratica, statale e anche sindacale

(Spencer).

E' noto che l'esperienza decisiva per la conversione di Baden Powell dal militarismo tradizionale fu l'esperienza dell'assedio di Mafeking in Sud Africa

(1899/1903), di cui egli fu considerato

l'eroe e l'artefice. In quell'evento, egli fu impegnato in un'opera di difesa e non di attacco, non per portare morte ma per cercare la sopravvivenza comune di inglesi e sudafricani. Inoltre egli imparò ad organizzare ed educare la gente civile e fece ciò unendo popolazione colonialista e popolazione colonizzata, quindi facendosi partecipe della vita e dei costumi culturali di una popolazione molto diversa da quella europea inglese.

Egli stesso si meravigliò della grande capacità ed efficienza dei ragazzi, una volta che questi venivano responsabilizzati a compiti di interesse collettivo. Egli andò oltre l'organizzazione militarista formale, scoprendo le grandi capacità che possono essere messe in gioco dalla popolazione civile e addirittura da quella parte che di solito viene considerata come inadatta all'organizzazione e alla lotta. Con la fondazione del movimento scout B.P. ha voluto trasferire la socializzazione militare nella vita civile;

così come suggerisce Spencer, in senso positivo e costruttivo.

Polenghi, S.

Figli della patria L'educazione militare di esposti orfani e figli di truppa tra

sette e ottocento in Italia S. Giuntini, Sport, scuola e caserma dal risorgimento al primo conflitto mondiale, Padova, Centro Grafico Editoriale, 1988

In tempi più recenti, l’educazione militare venne introdotta dal fascismo anche nelle scuole

di ogni ordine e grado permeandone ogni aspetto, finanche didattico. I bimbi da 6 a 8 anni sono organizzati in reparti speciali, detti "Figli della Lupa" e portano una divisa particolare, su cui spicca la tradizionale Lupa di Roma. Dall’8° al 12° anno di età i Balilla sono escursionisti, dal 12° al 14° anno sono Moschettieri armati di moschetto ’91 ridotto; dal 14° al 16° anno gli Avanguardisti sono Moschettieri armati di moschetto ’91 ordinario, dal 16° al 18° sono Mitraglieri, costituiti in regolari sezioni, armati di moschetto e di mitragliatrice leggera. Alla preparazione militare degli Avanguardisti attendono giovani ufficiali della Milizia,appartenenti al ruolo speciale dell’Opera Balilla. L’organizzazione degli Avanguardisti cura in special modo l’addestramento e la preparazione militare dei giovani. In tutte le Province marittime sono istituiti reparti di Marinaretti

con la stessa scala gerarchica e addestrativa di cui sopra. Esistono inoltre le navi scuola, che, nei maggiori porti raccolgono orfani della gente di mare, orfani di guerra, e fanciulli abbandonati, per avviarli al mare, fornendoli di una educazione elementare e professionale sufficiente per farne dei marinai della

R. Marina o della Marina Mercantile. L’Opera organizza Inoltre ogni anno un viaggio navale di istruzione e una crociera navale, la cui iscrizione è aperta a tutti gli organizzati. La preparazione aeronautica è curata mediante frequenti visite ai campi volo, voli di prova e corsi di volo a vela. La materia,

Cultura militare, introdotta nel 1935, costituisce un vero sbarramento che, se non superato, impedisce il conseguimento sia della maturità che della laurea. Peraltro si trattava sempre di un insegnamento e di uno sbarramento "all’italiana" e i giovani bocciati

si conteranno sulle dita di una mano.  Per la ginnastica il regime aveva già provveduto nel 1928, istituendo la Scuola Superiore di Educazione Fisica, che nel '31 prenderà la denominazione di "Accademia Fascista di educazione fisica". I professori di ginnastica dovranno avere una preparazione non solo atletica, ma anche politica .

Per la ginnastica il regime aveva già provveduto nel 1928, istituendo la Scuola Superiore di Educazione Fisica, che nel '31 prenderà la denominazione di "Accademia Fascista di educazione fisica". I professori di ginnastica dovranno avere una preparazione non solo atletica, ma anche politica .

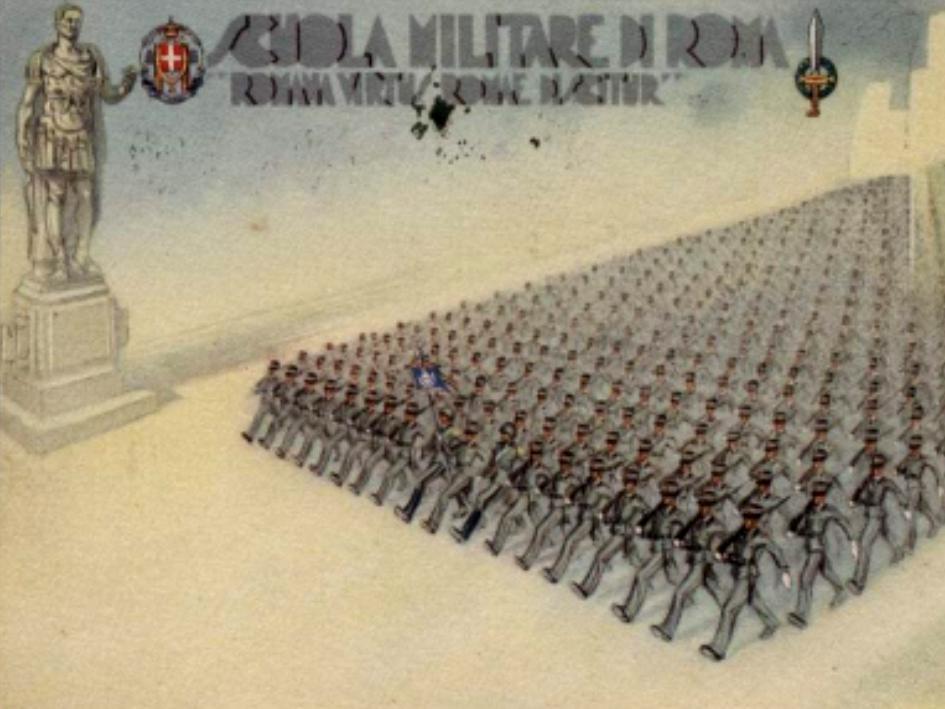

I Collegi e le Reali Accademie

Nel 1669 il Duca Carlo Emanuele Il fonda a Torino la Reale Accademia di Savoja che il 1° gennaio 1678 sarà inaugurata come il primo Istituto di istruzione Militare al mondo. Inizialmente frequentato solo da giovani aristocratici, dal 1756 l'istituto avvia corsi specifici per soli ufficiali e, alla caduta di

Napoleone Bonaparte, Vittorio Emanuele I lo trasforma in Regia Accademia aperta anche a giovani cittadini di ogni

estrazione sociale. Il processo di riunificazione italiana rende necessaria l'istituzione di corsi suppletivi per ufficiali di complemento,

(che andavano a coprire i ruoli dell'esercito non permanente costituito dalla

Milizia Mobile e Territoriale) visti gli organici aumentati, e l'apertura di una Scuola Militare di Fanteria a Ivrea, seguita nel 1860 dalla Scuola Militare di Cavalleria a Pinerolo.

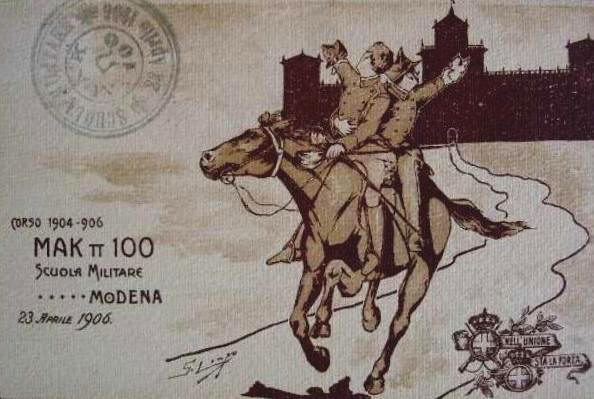

Nel frattempo, a plebiscito svolto, viene aperta a Modena un'altra Scuola Militare di Fanteria con il compito di sussidiare l'attività degli altri Istituti. Modena era capitale del Ducato Estense dal 1598 nonché sede universitaria ed importante centro economico, politico e culturale.

Nel 1923, l'Istituto modenese viene elevato a rango di Accademia Militare di Fanteria e Cavalleria con corsi finali di perfezionamento a Torino.

L'Esercito gestisce, ancora oggi, due Collegi militari, la Scuola Militare Nunziatella di Napoli e la Scuola Militare Teuliè di Milano.

Titolo di Studio necessario: idoneità al 3° liceo Scientifico o al 1° Liceo Classico. • Età: 15 –

17. La Marina forma i suoi giovani al Collegio Navale Morosini ex Collegio Navale della G.I.L del 1937 sull'isola di S. Elena a Venezia riaperto nel 1961. Il rinato Collegio Navale è stato intitolato a Francesco Morosini, grande Ammiraglio e stratega della Repubblica Veneta che si distinse nel '600 nella guerra di Candia contro gli Ottomani.

Gli Allievi portano le stellette e sono equiparati, a livello economico, ai Marinai "Comuni di seconda classe". Con la chiusura del Collegio Navale, avvenuta nel 1945 in seguito al trattato di pace che imponeva all'Italia un solo Collegio Militare

(NUNZIATELLA) oltre alle Accademie, gli edifici vennero destinati a Scuole per i Sottufficiali della Marina Militare sino al 1960. Vennero pure chiusi il Collegio Navale di Brindisi ed i Collegi Militari di Roma e Milano.

Nel marzo del 1996, dopo 53 anni di interruzione, il Collegio di Milano alla guida del suo primo Comandante, il Colonnello degli alpini Marco Grasso, è stata

riaperto quale sede staccata della "Nunziatella" di Napoli. Dal 1° ottobre 1998, con la nuova denominazione di 2a Scuola Militare dell'Esercito, ha assunto piena autonomia funzionale raddoppiando l'offerta di un istituto militare di formazione di alto livello culturale e organizzativo. Gli Allievi portano le stellette e sono equiparati, a livello economico, ai Marinai "Comuni di seconda classe". Con la chiusura del Collegio Navale, avvenuta nel 1945 in seguito al trattato di pace che imponeva all'Italia un solo Collegio Militare

(NUNZIATELLA) oltre alle Accademie, gli edifici vennero destinati a Scuole per i Sottufficiali della Marina Militare sino al 1960. Vennero pure chiusi il Collegio Navale di Brindisi ed i Collegi Militari di Roma e Milano.

Nel marzo del 1996, dopo 53 anni di interruzione, il Collegio di Milano alla guida del suo primo Comandante, il Colonnello degli alpini Marco Grasso, è stata

riaperto quale sede staccata della "Nunziatella" di Napoli. Dal 1° ottobre 1998, con la nuova denominazione di 2a Scuola Militare dell'Esercito, ha assunto piena autonomia funzionale raddoppiando l'offerta di un istituto militare di formazione di alto livello culturale e organizzativo.

Scuola Militare "Nunziatella

La Nunziatella nasce come Scuola Militare il 18 novembre 1787 sulla collina di Pizzofalcone,

a Napoli. Prende vita nel clima di generale rinnovamento che caratterizza la storia napoletana nella seconda metà del secolo XVIII, quando, tra l'altro, una particolare cura viene dedicata alla riorganizzazione delle forze di mare e di terra del Regno di Napoli e Sicilia. Carlo III di Borbone, con il suo consigliere Bernardo Tanucci e Ferdinando IV di Borbone, con lo stesso Tanucci e con John Acton, ufficiale di marina inglese, sono gli artefici di questo impulso: nuovi cantieri navali, nuove fabbriche d'armi, la fortificazione di tratti di costa, la premura nella formazione dei Quadri, l'invio di ufficiali napoletani all'estero per studiare l'organizzazione di altri Paesi. Nell'opera di ammodernamento un posto di rilievo occupa il lucano Giuseppe Parisi, che fa parte del gruppo di ufficiali inviati all'estero per aggiornarsi. Il Parisi, ospite a Vienna dell'Imperatore Giuseppe II, viene a conoscenza dell'arte militare prussiana e matura le proprie convinzioni sull'importanza di una corretta formazione dei Quadri Militari. La sede prescelta è l'ex noviziato dei Gesuiti a Pizzofalcone. L'edificio con annessa una Chiesa dedicata alla Vergine Annunziata è ben presto denominata Nunziatella.

La chiesa inaugurato due secoli prima, era pervenuto al demanio pubblico nel 1767, dopo l'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Napoli. Con Dispaccio Reale del 28 maggio 1787 il Ministro della Guerra e della Marina John Acton comunica che Re Ferdinando IV di Borbone si degna di affidare il Comando del "Real Collegio della Nunziatella" al Maresciallo Domenico della Leonessa, marchese di Supino, mentre Giuseppe Parisi riceve la nomina di Comandante in seconda, con il grado di Tenente Colonnello. Il sogno della Repubblica napoletana nel 1799 durò 144 giorni. La repubblica, difesa anche dai giovani della "Nunziatella", cadde sotto i colpi della armi sanfediste il 13 giugno ’99. La repressione scattò durissima. L’Accademia militare venne chiusa da Acton. Iniziarono i processi che si conclusero con rito abbreviato in poche settimane. Il 20 agosto vi furono le prime sentenze capitali. Napoli perdeva cospicue energie intellettuali, perché oltre alle 180 vittime, era colpita dall’esilio e dalla fuga di molti altri patrioti.

Solo con l’ascesa al trono di Murat,

da parte delle armi francesi, il Real collegio venne rinnovato. Ritornato nel 1816 sul trono napoletano Ferdinando IV, divenuto I, per le decisioni del congresso di Vienna, la "Nunziatella" cambia ancora una volta denominazione: si chiamerà" Real Collegio Militare" ed avrà il compito di preparare gli Ufficiali di Stato Maggiore dell'Esercito Napoletano. aggiornarsi. Il Parisi, ospite a Vienna dell'Imperatore Giuseppe II, viene a conoscenza dell'arte militare prussiana e matura le proprie convinzioni sull'importanza di una corretta formazione dei Quadri Militari. La sede prescelta è l'ex noviziato dei Gesuiti a Pizzofalcone. L'edificio con annessa una Chiesa dedicata alla Vergine Annunziata è ben presto denominata Nunziatella.

La chiesa inaugurato due secoli prima, era pervenuto al demanio pubblico nel 1767, dopo l'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Napoli. Con Dispaccio Reale del 28 maggio 1787 il Ministro della Guerra e della Marina John Acton comunica che Re Ferdinando IV di Borbone si degna di affidare il Comando del "Real Collegio della Nunziatella" al Maresciallo Domenico della Leonessa, marchese di Supino, mentre Giuseppe Parisi riceve la nomina di Comandante in seconda, con il grado di Tenente Colonnello. Il sogno della Repubblica napoletana nel 1799 durò 144 giorni. La repubblica, difesa anche dai giovani della "Nunziatella", cadde sotto i colpi della armi sanfediste il 13 giugno ’99. La repressione scattò durissima. L’Accademia militare venne chiusa da Acton. Iniziarono i processi che si conclusero con rito abbreviato in poche settimane. Il 20 agosto vi furono le prime sentenze capitali. Napoli perdeva cospicue energie intellettuali, perché oltre alle 180 vittime, era colpita dall’esilio e dalla fuga di molti altri patrioti.

Solo con l’ascesa al trono di Murat,

da parte delle armi francesi, il Real collegio venne rinnovato. Ritornato nel 1816 sul trono napoletano Ferdinando IV, divenuto I, per le decisioni del congresso di Vienna, la "Nunziatella" cambia ancora una volta denominazione: si chiamerà" Real Collegio Militare" ed avrà il compito di preparare gli Ufficiali di Stato Maggiore dell'Esercito Napoletano.

Il 1° gennaio 1819 si emanò un nuovo ordinamento che prevedeva tre stabilimenti: il “Real Collegio Militare”, con sede a Pizzofalcone (la Nunziatella), con il compito di fornire ufficiali di artiglieria, al genio ed allo Stato Maggiore; la “Reale Accademia Militare”, con sede a San Giovanni a Carbonara, che doveva fornire ufficiali per tutti gli altri Corpi e servire da scuola preparatoria al “Real Collegio Militare”; le “Scuole Militari” (Maddaloni), con il compito di fornire sottoufficiali e di servire da scuole preparatorie alla “Reale Accademia Militare”. Ma nel 1821, dopo i moti rivoluzionari che avevano visto una

partecipazione attiva degli ufficiali, Ferdinando I decise di revocare l’ordinamento del 1819 e di lasciare in vita solo la Nunziatella, sebbene notevolmente ridotta e “controllata”. Sarà l'Istituto più prestigioso del Regno.

Nel 1855, Ferdinando II, nell'anacronistico tentativo di neutralizzare il sentimento di italianità che in quel periodo animava gli animi di molti Allievi, trasferisce la sede della Scuola a Maddaloni. Sarà soltanto con Francesco II, nel 1859, che la "Nunziatella" potrà tornare nella sua sede naturale a Pizzofalcone, sul Monte Echia. Fu questo il periodo in cui i sentimenti di un'Italia libera, unita, indipendente, aveva fatto accorrere gli Allievi della "Nunziatella" pieni di fede per partecipare alla lotta. Essi avevano appreso dalla viva voce di Francesco De Sanctis e di Marino d'Ayala che la Patria e la libertà sono i beni più preziosi di un popolo, che essi vanno difesi fino al supremo sacrificio. Dopo l'unità d'Italia, per il conseguimento della quale la "Nunziatella" aveva pagato un notevole tributo di sangue, essa riprenderà il suo glorioso cammino e, forte delle sue nobili tradizioni, riacquisterà l'antico prestigio, non più come accademia, bensì come "Scuola Militare", unico ed importante vivaio per le accademie del novello Esercito. Nel 1881 ne fu Allievo Vittorio Emanuele di Savoia, allora principe di Napoli. E nel 1914 il Principe Amedeo di Savoia Aosta. Negli anni che vanno dal 1870 al 1949, la storia della "Nunziatella" si intreccia, e talvolta si fonde con la stessa storia della Patria. Dopo una triste e forzata pausa, legata agli eventi dell'ultimo conflitto mondiale, il "Rosso Maniero" riaprirà i battenti e tornerà ad essere il vivaio delle Accademie e delle FF.AA. italiane. Il 1° gennaio 1819 si emanò un nuovo ordinamento che prevedeva tre stabilimenti: il “Real Collegio Militare”, con sede a Pizzofalcone (la Nunziatella), con il compito di fornire ufficiali di artiglieria, al genio ed allo Stato Maggiore; la “Reale Accademia Militare”, con sede a San Giovanni a Carbonara, che doveva fornire ufficiali per tutti gli altri Corpi e servire da scuola preparatoria al “Real Collegio Militare”; le “Scuole Militari” (Maddaloni), con il compito di fornire sottoufficiali e di servire da scuole preparatorie alla “Reale Accademia Militare”. Ma nel 1821, dopo i moti rivoluzionari che avevano visto una

partecipazione attiva degli ufficiali, Ferdinando I decise di revocare l’ordinamento del 1819 e di lasciare in vita solo la Nunziatella, sebbene notevolmente ridotta e “controllata”. Sarà l'Istituto più prestigioso del Regno.

Nel 1855, Ferdinando II, nell'anacronistico tentativo di neutralizzare il sentimento di italianità che in quel periodo animava gli animi di molti Allievi, trasferisce la sede della Scuola a Maddaloni. Sarà soltanto con Francesco II, nel 1859, che la "Nunziatella" potrà tornare nella sua sede naturale a Pizzofalcone, sul Monte Echia. Fu questo il periodo in cui i sentimenti di un'Italia libera, unita, indipendente, aveva fatto accorrere gli Allievi della "Nunziatella" pieni di fede per partecipare alla lotta. Essi avevano appreso dalla viva voce di Francesco De Sanctis e di Marino d'Ayala che la Patria e la libertà sono i beni più preziosi di un popolo, che essi vanno difesi fino al supremo sacrificio. Dopo l'unità d'Italia, per il conseguimento della quale la "Nunziatella" aveva pagato un notevole tributo di sangue, essa riprenderà il suo glorioso cammino e, forte delle sue nobili tradizioni, riacquisterà l'antico prestigio, non più come accademia, bensì come "Scuola Militare", unico ed importante vivaio per le accademie del novello Esercito. Nel 1881 ne fu Allievo Vittorio Emanuele di Savoia, allora principe di Napoli. E nel 1914 il Principe Amedeo di Savoia Aosta. Negli anni che vanno dal 1870 al 1949, la storia della "Nunziatella" si intreccia, e talvolta si fonde con la stessa storia della Patria. Dopo una triste e forzata pausa, legata agli eventi dell'ultimo conflitto mondiale, il "Rosso Maniero" riaprirà i battenti e tornerà ad essere il vivaio delle Accademie e delle FF.AA. italiane.

Volontari "speciali" erano quelli arruolati nel btg allievi militari con sede a Maddaloni. In esso potevano essere ammessi solo i figli dei militari di carriera di età compresa tra i dodici e i diciotto anni. Oltre agli esercizi militari, gli allievi studiavano letteratura, calligrafia, disegno e religione. Alla fine del corso, della durata di cinque anni, erano inviati ai corpi come soldati semplici e con una ferma di dieci anni. Considerata la loro preparazione superiore ad un soldato coscritto e ad un normale volontario, avevano il 50% dei posti riservati agli esami per caporale, al quale potevano partecipare dopo un anno di servizio al reparto. Poi, da questo grado, si poteva accedere alla carriera di sottufficiale tramite il superamento di esami e in base ai posti vacanti negli organici. Promossi sottufficiali, si riceveva l'istruzione al corpo stesso, con lezioni di maneggio delle armi, tiro, marcia, equitazione (per la cavalleria), calligrafia ed aritmetica.

Volontari "speciali" erano quelli arruolati nel btg allievi militari con sede a Maddaloni. In esso potevano essere ammessi solo i figli dei militari di carriera di età compresa tra i dodici e i diciotto anni. Oltre agli esercizi militari, gli allievi studiavano letteratura, calligrafia, disegno e religione. Alla fine del corso, della durata di cinque anni, erano inviati ai corpi come soldati semplici e con una ferma di dieci anni. Considerata la loro preparazione superiore ad un soldato coscritto e ad un normale volontario, avevano il 50% dei posti riservati agli esami per caporale, al quale potevano partecipare dopo un anno di servizio al reparto. Poi, da questo grado, si poteva accedere alla carriera di sottufficiale tramite il superamento di esami e in base ai posti vacanti negli organici. Promossi sottufficiali, si riceveva l'istruzione al corpo stesso, con lezioni di maneggio delle armi, tiro, marcia, equitazione (per la cavalleria), calligrafia ed aritmetica.

Gli ufficiali, per due terzi, provenivano dai sottufficiali che avevano superato l'apposito doppio esame da 1° sergente a portabandiera, e da portabandiera ad alfiere; per un terzo provenivano dagli allievi del Collegio Militare della Nunziatella e dalle guardie del corpo del Sovrano, i primi destinati in maggioranza all'artiglieria e al genio (detti corpi facoltativi o dotti), i secondi in cavalleria e fanteria. Alla Nunziatella si entrava previo esame e con un'età compresa tra i tredici e i quindici anni, e si frequentavano sei anni di corso molto

impegnativo che permettevano la formazione di ottimi ufficiali, fra i quali nomi illustri del patriottismo italiano: Carlo Pisacane, Girolamo Ulloa, Enrico Cosenz, Luigi e Carlo Mezzacapo. Gli allievi della Nunziatella, terminato il corso, uscivano come alunni alfieri, con l'obbligo di servire per un determinato periodo di tempo, in genere qualche mese, come artigliere (o geniere) o sottufficiale, per poi guadagnare i gradi di alfiere. La carriera si svolgeva molto lentamente per vuoti organici. Si avanzava a tenente e a maggiore tramite il superamento di appositi esami, mentre si raggiungevano i gradi di capitano, tenente colonnello e colonnello per anzianità. Ciò provocò un intasamento dei ruoli, una media di età molto alta anche negli ufficiali subalterni e una mancanza di stimoli all'impegno per fare carriera.

Teuliè Milano

Da Pagine Difesa: Fu il generale napoleonico Pietro Teuliè a fondare nel 1802 l'Orfanotrofio militare in quella stessa sede di corso Italia che oggi ospita la Scuola. L'edificio, sorto nel 1758 come Monastero cistercense di San Luca sulle strutture dell'ex ospedale di San Celso di origine medioevale, viene adibito dal governo napoleonico in un primo tempo a ospedale militare. Fu il primo ente di istruzione militare per adolescenti a Milano. Con alterne fortune durante gli oltre due secoli di storia, l'orfanotrofio diventa di Reale collegio degli orfani militari nel 1807

(con l'istituzione del Regno d'Italia

di Napoleone I. In quel periodo Silvio Pellico iniziò a insegnare francese nella Scuola grazie alla presentazione di Ugo Foscolo, che era buon amico del Gen.Teuliè)

e Imperial regio collegio dei cadetti nel 1839, con l'avvento della dominazione austriaca.

Nel 1839 l'Imperatore Ferdinando I, in vista di una omogeneizzazione nell'educazione militare all'interno dell'Impero

Asburgico, trasforma la precedente Scuola sul modello di quelli già esistenti in

Austria. L'istituzione durerà fino all'episodio delle "Cinque Giornate di Milano" (18-22 marzo 1848), quando l'edificio verrà adibito dal governo provvisorio a Scuola d'Artiglieria e Genio.

Soppresso nel

1848 ( Il ritorno degli Austriaci non coincide con la riapertura della Scuola

perché la non troppo celata complicità dei collegiali milanesi con i rivoltosi del '48 viene "punita" con la destinazione del fabbricato ad Ospedale

Militare), viene ricostituito nel 1859 con l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna e con il nome di Collegio militare di Milano, ma problemi di bilancio ne impongono la chiusura nel

1869. Una legge del 1873 sul nuovo ordinamento dell'Esercito ne consente la riapertura ma chiude ancora nel 1894.

Passando attraverso la Prima Guerra Mondiale e l'utilizzo dell'edificio come caserma, si giunge al 1935, quando il Governo decide di istituire la Scuola Militare di Milano, la cui attività viene troncata dal precipitare delle vicende belliche

dopo l'8 settembre 1943. Dal 1998 la Scuola, dove i giovani completano la propria formazione culturale, morale e fisica durante i tre ultimi anni

del liceo classico o scientifico, ha raggiunto la completa autonomia funzionale, seguendo lo stesso programma educativo e formativo della più nota Nunziatella di

Napoli da cui dipendeva dal 1996. Nel 1839 l'Imperatore Ferdinando I, in vista di una omogeneizzazione nell'educazione militare all'interno dell'Impero

Asburgico, trasforma la precedente Scuola sul modello di quelli già esistenti in

Austria. L'istituzione durerà fino all'episodio delle "Cinque Giornate di Milano" (18-22 marzo 1848), quando l'edificio verrà adibito dal governo provvisorio a Scuola d'Artiglieria e Genio.

Soppresso nel

1848 ( Il ritorno degli Austriaci non coincide con la riapertura della Scuola

perché la non troppo celata complicità dei collegiali milanesi con i rivoltosi del '48 viene "punita" con la destinazione del fabbricato ad Ospedale

Militare), viene ricostituito nel 1859 con l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna e con il nome di Collegio militare di Milano, ma problemi di bilancio ne impongono la chiusura nel

1869. Una legge del 1873 sul nuovo ordinamento dell'Esercito ne consente la riapertura ma chiude ancora nel 1894.

Passando attraverso la Prima Guerra Mondiale e l'utilizzo dell'edificio come caserma, si giunge al 1935, quando il Governo decide di istituire la Scuola Militare di Milano, la cui attività viene troncata dal precipitare delle vicende belliche

dopo l'8 settembre 1943. Dal 1998 la Scuola, dove i giovani completano la propria formazione culturale, morale e fisica durante i tre ultimi anni

del liceo classico o scientifico, ha raggiunto la completa autonomia funzionale, seguendo lo stesso programma educativo e formativo della più nota Nunziatella di

Napoli da cui dipendeva dal 1996.

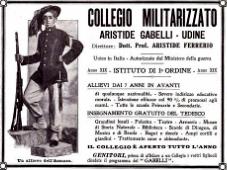

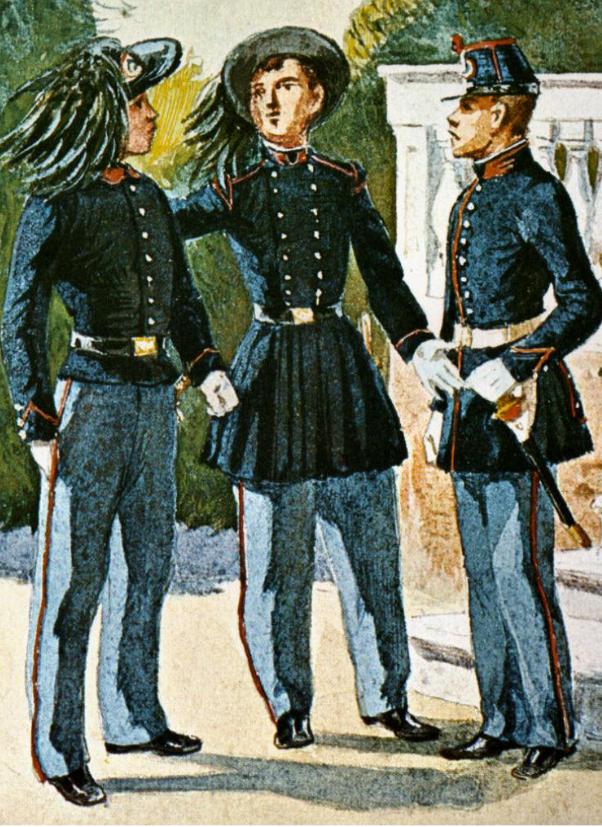

Al di fuori di questo elenco non completo vi erano decine di Collegi minori sparsi per le province che educavano i ragazzi ad un futuro di dirigenti, professionisti e se occorreva anche di militari in servizio

permanente e non. Adottavano la divisa da Bersagliere

o solo il cappello piumato di differente colore (Piume):

| |

copricapo |

tipo |

colore |

|

|

Novi Ligure |

piume |

turchino |

|

Asti |

piume |

azzurro |

|

Chieri |

piume |

tricolore

|

|

Terni |

piume |

tricolore |

|

Firenze (Collegio ex Monastero Poverine) |

nota sotto |

non

noto |

| In

tutta l’Italia la notizia della vittoria della Tchernaja (ago 1855) fu

accolta come notizia di fausto avvenimento nazionale. E nel bersagliere

gli Italiani non piemontesi si raffiguravano sempre più il soldato tipo

della nazione. A Firenze, il colonnello conte Cesare De Laugier, ministro

della guerra dopo la restaurazione del 1850, aveva fondato un collegio per

i figli de’militari. Gli allievi ne uscivano sergenti e molti di essi sono

poi giunti ad elevati gradi nell’esercito italiano. Il Laugier li aveva

vestiti press’a poco come i bersaglieri sardi, col cappello piumato, e il

popolo, dal nome di un ex-convento dove era stato posto il collegio, li

chiamava i bersaglierini delle Poverine e li applaudiva, in grazia del

loro cappello piumato, sotto gli occhi del corpo d’occupazione austriaco.

|

|

Roma |

divisa |

da bers. |

|

Vigna Corsini Principe Doria (1870) |

Giuseppe Cesare Abba poeta e narratore: Un collegio

nelle Langhe a mezzo 1' Ottocento cosi diceva in Cronache a memoria…

Due ciuffi di case sulle due rive della

Bormida, un ponte che li congiunge, colli che si profilano chiari sullo sfondo

cupo dei monti, ai quali fa da nodo il Settepani, pioppetti lungo il fiume,

castagneti a piagge nei colli, macchie d'abeti in quei monti lassù, e lì,

fuori un passo dalla borgata, il convento Calasanziano, che le genti delle

terre intorno chiamano senz'altro: Collegio di Carcare, dal nome della stessa

borgata; dolce visione il tutto insieme, per chi vi fu e vi amò qualcuno o

qualcosa….. Di questo era anima un Padre Canata da Lerici; poeta focoso in

tutto, fin nel far penitenza; uomo da dipinger con la spada in pugno come San

Paolo. Quello poi sì! non solo sarebbe divenuto della Giovane Italia, ma se

fosse rimasto nel mondo, fra il 1830 e il 1848, avrebbe trovata la via di

andar a morire in qualcuna delle sfide di pochi al potere onnipotente, qua o

là dove che gli fosse capitato di vedere un po' di tricolore. Egli poi leggeva

nella scuola pagine della Battaglia di Benevento e dell'Assedio di Firenze,

lettere dell'Ortis, passi del Colletta; né il Rettore del Collegio glielo

vietava. Anzi, questi, come gli altri Rettori degli Scolopi di Genova, di

Savona, d'Ovada, di Finale, metteva a nuovo qualcosa anch'egli nella

giovinezza dei suoi convittori; dava il

bando all'abito a coda, all'alta cravatta, alla feluca, e vi sostituiva la

divisa dei bersaglieri, e il cappello piumato, nero e azzurro i colori.

Da tutto ciò una bell'aria di rinascita che

spirava da tutto, e chi aveva lasciato pensare o pensato che gli Scolopi

fossero stati sempre un po' in guerra contro i Gesuiti, poteva dire che

avevano vinto o stavano per vincere …..E chi non aveva potuto vedere Vittorio

Emanuele in Montenotte (Cairo durante una rivista militare o esercitazione),

lo vide là su certo poggio, dove la tradizione ancor fresca diceva che si

fosse fermato pur Buonaparte. Stava il Re non per darsi dell'aria, ma pensoso,

a guardare il suo esercito simulare gli assalti e le difese, onde potersi

fidare d'adoperarlo sul serio quando fosse tempo. Era allora tutto biondo !!!,

giusto di forme, d'occhi brillanti, quasi bello. Il suo baio gli si muoveva

sotto come se si sentisse d'aver l'animo da lui. Cavalcava

grave al suo lato sinistro il generale

Lamarmora, di cui le donne e i ragazzi dicevano che era ben brutto. Parlavano

del generale Lamarmora come d'un drago e i piemontesi come d'un padre. Ma

quella faccia asciutta, quasi smunta, dava l'idea d'un uomo che lavorasse

giorno e notte pel Re, a fargli spendere in armi e soldati tutto il danaro che

il ministro Cavaoro aveva cominciato a spremere dalla povera gente.

I

BERSAGLIERI PREMILITARI

LA

MEDAGLIA D'ORO SCHIRO'

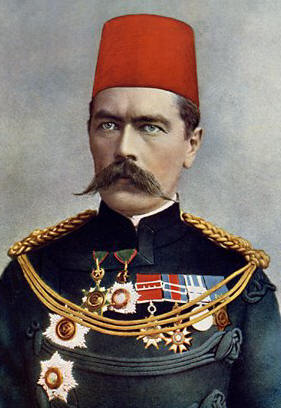

Nel

1919 la Società del Tiro a Segno costituì formazioni premilitari, anche di Bersaglieri, riservate ai giovani di leva ed utili per il loro futuro

incorporamento nei corpi. La guerra era appena terminata, e non si parlava

ancora di

demilitarizzazione . Gli impegni come potenza vincitrice, al

contrario facevano presagire un maggior coinvolgimento dell'Italia in questioni

internazionali. La doccia fredda della pace separata, da cui venne esclusa

l'Italia, non si era ancora avuta. La divisa delle formazioni di Bersaglieri

comprendeva il Fez e tutti gli altri elementi caratteristici del soldato di

fanteria dell'epoca. L'addestramento era di competenza di ufficiali del corpo. Al 12° battaglione premilitare di Napoli

dipendeva anche il caporale Giacomo Schirò

nato nel 1901(23 novembre) a Piana dei Greci (ora Albanesi- Pa)., figlio di

Giuseppe e Angelina Mandalà di lontane origini Albanesi. Il padre insegnante e direttore dell'Istituto

Orientale di Napoli lo iscrisse al seminario greco albanese di Palermo per gli

studi ginnasiali e quindi a Napoli per la licenza liceale. Fu tra i

ragazzi che assicurarono il servizio postelegrafonico durante i ripetuti e

prolungati scioperi del tempo. Promosso caporale per merito e gratificato di un breve

permesso raggiunse il padre nel paese natale durante le vacanze estive. Il 23

Luglio 1920 mentre ascoltava un concerto sul corso principale (Kastriota)del paese (in

divisa) veniva fatto segno a pesanti insulti da parte di numerosi facinorosi,

ora che il clima politico era molto cambiato rispetto all'anno precedente. La

minaccia verbale non tardò a trasformarsi in minaccia fisica, tanto che Schirò

dovette impugnare la baionetta che portava appresso per difendersi. Inseguito

per le strade del paese giunse nei pressi d'un circolo ricreativo agricolo. Il soverchiante numero degli avversari gli aveva già inflitto 53

coltellate mortali. Trascinatosi all'interno dello stabile, vuoto, prese la

bandiera stracciata dagli stessi facinorosi e vi si avvolse. Medaglia d'Oro decreto 20 dicembre 1925.

E' l'unico caso di concessione della medaglia d'Oro al Valor Militare a un non

appartenente alle Forze Armate. Nel

1919 la Società del Tiro a Segno costituì formazioni premilitari, anche di Bersaglieri, riservate ai giovani di leva ed utili per il loro futuro

incorporamento nei corpi. La guerra era appena terminata, e non si parlava

ancora di

demilitarizzazione . Gli impegni come potenza vincitrice, al

contrario facevano presagire un maggior coinvolgimento dell'Italia in questioni

internazionali. La doccia fredda della pace separata, da cui venne esclusa

l'Italia, non si era ancora avuta. La divisa delle formazioni di Bersaglieri

comprendeva il Fez e tutti gli altri elementi caratteristici del soldato di

fanteria dell'epoca. L'addestramento era di competenza di ufficiali del corpo. Al 12° battaglione premilitare di Napoli

dipendeva anche il caporale Giacomo Schirò

nato nel 1901(23 novembre) a Piana dei Greci (ora Albanesi- Pa)., figlio di

Giuseppe e Angelina Mandalà di lontane origini Albanesi. Il padre insegnante e direttore dell'Istituto

Orientale di Napoli lo iscrisse al seminario greco albanese di Palermo per gli

studi ginnasiali e quindi a Napoli per la licenza liceale. Fu tra i

ragazzi che assicurarono il servizio postelegrafonico durante i ripetuti e

prolungati scioperi del tempo. Promosso caporale per merito e gratificato di un breve

permesso raggiunse il padre nel paese natale durante le vacanze estive. Il 23

Luglio 1920 mentre ascoltava un concerto sul corso principale (Kastriota)del paese (in

divisa) veniva fatto segno a pesanti insulti da parte di numerosi facinorosi,

ora che il clima politico era molto cambiato rispetto all'anno precedente. La

minaccia verbale non tardò a trasformarsi in minaccia fisica, tanto che Schirò

dovette impugnare la baionetta che portava appresso per difendersi. Inseguito

per le strade del paese giunse nei pressi d'un circolo ricreativo agricolo. Il soverchiante numero degli avversari gli aveva già inflitto 53

coltellate mortali. Trascinatosi all'interno dello stabile, vuoto, prese la

bandiera stracciata dagli stessi facinorosi e vi si avvolse. Medaglia d'Oro decreto 20 dicembre 1925.

E' l'unico caso di concessione della medaglia d'Oro al Valor Militare a un non

appartenente alle Forze Armate.

Motivazione:

Ispirato da alto sentimento di patriottismo e civismo,

tenne testa risolutamente ad una turba di sovversivi, che vilmente lo avevano

aggredito, profferendo parole di vilipendio al Re e alla Patria. Dopo essersi

difeso accanitamente con la baionetta, colpendo anche gli avversari, sopraffatto

dal numero e respinto entro la sala gioco, cadde con 53 ferite. Abbandonato a

terra , morente, con sforzo supremo si trascinò per la sala e raccolta una

bandiera strappata a terra, si avvolgeva in essa.

La fondazione di Piana degli Albanesi risale alla fine del XV secolo quando, in seguito alla invasione della penisola balcanica da parte dei turchi ottomani, numerosi gruppi di profughi albanesi cercarono rifugio nelle vicine coste dell’Italia meridionale, dove si stabilirono fondando un cospicuo numero di nuovi insediamenti rurali. L’assetto riservato allo stanziamento degli Albanesi in Italia, fu improntato alla considerazione che essi avevano saputo guadagnarsi e conservare presso i cristiani d’Occidente.

Tra le regioni maggiormente interessate dalla diaspora albanese figurano la Calabria, la Sicilia, la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. I primi esuli in Sicilia, si stabilirono negli Stati dell’illustre casa Cardona-Peralta, nella proprietà dei Canonici di S. Giovanni degli Eremiti e in quelle del monastero di Fossanova, fondando in prossimità delle rovine di antichi casali, i paesi di Contessa Entellina, Mezzojuso e Palazzo Adriano. Gli arbëreshë pianoti diedero vita alla loro diaspora verso la Sicilia intorno al 1485. Essi diedero origine al più grosso centro albanese dell’isola: Piana degli Albanesi, che sorge negli ex feudi di Mercu e Ayindingli appannaggio dell’Arcivescovo di Monreale del tempo, Cardinale Borgia. Le condizioni sfortunate ma dignitose, dell’esodo iniziale erano state tali da segnare con caratteristiche definitive gli Albanesi impiantati in Sicilia. Ne sono testimonianza le

"capitolazioni" che gli Albanesi contrassero con gli ospitanti, dopo qualche anno dal loro insediamento, essendo svanita ogni speranza di ritorno in patria. Per quanto riguarda i Comuni che oggi costituiscono l’Eparchia di Piana degli Albanesi, quegli strumenti legali e giuridici si rivelarono assai vantaggiosi: oltre a permettere una sistemazione definitiva e a garantire agli esuli una vita tranquilla e laboriosa, privilegiandoli addirittura rispetto agli autoctoni dell’Isola, essi salvaguardarono le loro tradizioni e la loro autonomia. Verso la prima metà del XVIII secolo gli arbëreshë pianoti avviarono un profondo processo di rinnovamento spirituale e culturale grazie all’opera di P. Giorgio Guzzetta che fondando il suo Seminario greco-albanese, fornì un indispensabile sostegno alla salvaguardia dello specifico etnico, religioso e culturale delle Comunità siculo-albanesi. Lungo il XIX secolo, inserendosi negli umori rivoluzionari e risorgimentali che preparavano l’unità nazionale italiana, Piana e i suoi abitanti giocarono un ruolo significativo. La loro partecipazione alle fasi più incisive dei moti risorgimentali siciliani e nazionali si concretizzò in un decisivo sostegno politico e militare. Nel 1860 gli arbëreshë ospitarono nel loro paese gli emissari mazziniani: Rosolino Pilo e Giovanni Corrao, giunti in Sicilia con il compito di preparare lo sbarco garibaldino. In seguito allo sbarco, Piana ospitò i garibaldini, fornendo loro sostegni logistici, vettovagliamenti e un sicuro riparo strategico; quindi molti arbëreshë seguirono le campagne militari contro i borboni e alcuni rimasero vittime sul campo di battaglia. Un altro momento significativo della storia degli arbëreshë pianoti, coincise con il movimento dei Fasci siciliani che verso la fine del XIX secolo interessò la Sicilia e, più in generale, le vicende della politica nazionale. Il Fascio dei lavoratori di Piana ebbe come guida indiscussa il medico Nicola Barbato, tra i più prestigiosi e colti capi dell’intero movimento siciliano. I Fasci pianioti furono tra i più “pericolosi” e certamente tra i meglio organizzati della provincia di Palermo. Benché soppressi dal governo italiano, allora guidato da Francesco Crispi, anch’egli di origini siculo-albanesi, il movimento dei “fascianti” continuò la sua azione, perpetuando gli insegnamenti di Nicola Barbato.

Proprio intorno alla pietra che reca il suo nome, nella Portella

delle Ginestre, il I° maggio 1947 il bandito Salvatore Giuliano sparò contro i contadini inermi che celebravano la consueta festa del lavoro. Teneva il comizio un

ciabattino omonimo Giacomo Schirò.

|

|

|

|

|

|

| . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Fiume 1919 |

|

Allievi di un collegio non identificato |

|

Foto e auguri dalla famiglia |

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

Grande

guerra immagini dal vero

|

|

|

|

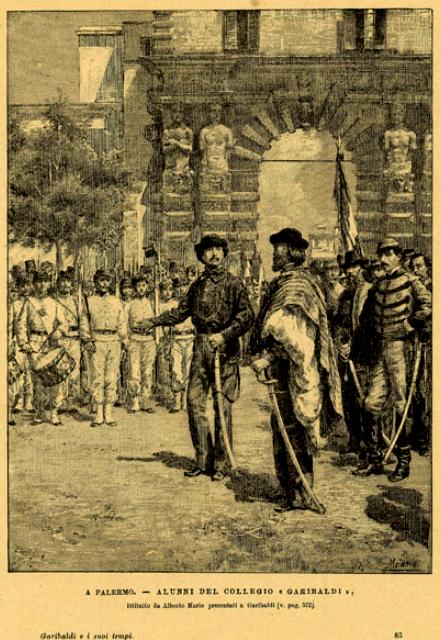

Primi atti di Garibaldi dopo la

liberazione di

Palermo.

"Comando in capo dell'esercito nazionale,

Il signor Alberto Mario é da me autorizzato

ed incaricato dell'organizzazione del

Collegio Militare. A tale oggetto gli

saranno somministrati i mezzi necessari.

GIUSEPPE GARIBALDI."

© 2002-2012 Regione Lombardia -

Università degli Studi di Pavia

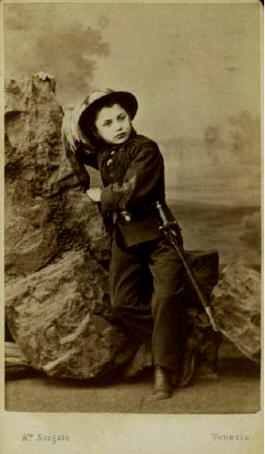

Foto a dx di Antonio Sorgato

ANTONIO SORGATO di

Agostino e Pietra Galliazzo,

nasce il 5-9-1825 a Padova, muore a Venezia il

2-11-1885. E’ fratello di Gaetano e Angelo fotografi, con

cui è socio degli

Stabilimenti Fotografici (F.lli Sorgato) di

Bologna, Modena,

R.Emilia e Firenze. Ha una filiale anche

a Udine, in

collaborazione con Brusadin. Lo Stabilimento

Fotografico principale è a Venezia in S. Zaccaria Campiello

del Vin n. 4674, che

apre intorno al 1860. La sua attività artistica inizia presso la scuola

padovana di pittura di Vincenzo Gazzotto e sotto l’influenza dello zio

Antonio Sorgato (omonimo), noto

incisore. Si dedica

poi professionalmente alla fotografia e acquista grande notorietà come

ritrattista, fama amplificata dal risiedere in

una città come

Venezia, frequentata da visitatori di tutto il mondo. Vince diverse

medaglie nelle esposizioni nazionali e internazionali, riportate nel

retro delle sue foto. I fratelli Angelo e Gaetano

più giovani, apprendono da lui l’arte, prima di spostarsi

verso l’Emilia e la Toscana. |

|

|

|

|

Giuseppe Schirò, poeta, pubblicista, storico, linguista, studioso e attento raccoglitore delle tradizioni poetiche siculo-albanesi, che lasciò una vasta e impareggiabile produzione letteraria; Cristina Gentile Mandalà, tra le prime donne arbëreshë ad occuparsi con dedizione alla valorizzazione del patrimonio etnografico pianioto; mons. Paolo Schirò che scoprì il “Messale” di Gjion Buzuku, la prima opera della letteratura albanese e tanti altri che in diverso modo e con diverse possibilità hanno contribuito all’arricchimento del prezioso patrimonio avito

|