|

1.Come si studiano

i media

Per avere una conferma

dell'importanza assunta dai mezzi di comunicazione nella cultura contemporanea,

è sufficiente osservare la crescente attenzione destinata ad

essi da tutte le scienze umane. Rispetto a tutte le discipline e le

scuole di pensiero che si occupano di comunicazione, le aree individuate

costituiscono, naturalmente, una semplificazione. Tuttavia lo scopo

di un'opera introduttiva, come questa, non è di esaurire gli

argomenti di cui si occupa ma di ridurne la complessità, e di

fornire una visione di insieme effettivamente rappresentativa dell'universo

tematico a cui si riferisce. Se si considera che le discipline che possono

interessarci non sono tutte quelle che si sono occupate di comunicazione

sociale, ma soltanto quelle disposte ad eleggere la comunicazione

a principale oggetto di studio, la rassegna proposta, per quanto

forzatamente schematica, costituirà tanto più una buona

approssimazione, un valido strumento per costruire la propria attrezzatura

concettuale.

1.1 La ricerca

empirica

Prima fase:

gli effetti Con il novecento i media di massa raggiungono la loro

massima diffusione, e con essi nasce una nuova sensibilità nei

confronti della comunicazione sociale. Questa attenzione ha ottenuto

la sua prima razionalizzazione in una disciplina che è stata

definita genericamente communication research, cioè, appunto,

ricerca sul ruolo e sugli effetti della comunicazione.

Avendo conosciuto

prima di altri paesi la diffusione dei media di massa, a partire dalla

radio, gli Stati Uniti hanno costituito anche il primo laboratorio della

ricerca. In realtà, la prima idea diffusa sui media - tra gli

anni venti e i trenta - è un'idea del tutto rudimentale e perfino

antiscientifica. Passata alla storia con il nome di "teoria ipodermica"

o "teoria del proiettile", quest'idea supponeva una diretta

correlazione tra il messaggio veicolato dai media e i comportamenti

passivamente adottati dal pubblico (colpito appunto da un proiettile

o da un ago ipodermico). Non si trattava, in realtà, di un'autentica

teoria (tanto che non ne esiste un autore), ma piuttosto di una sensazione

di disagio nei confronti di un mezzo, come la radio, che aveva improvvisamente

invaso gli spazi della vita privata. Il successo dello scherzo radiofonico

di Orson Welles, che nel 1938 aveva gettato nel panico l'America recitando

brani da La guerra dei mondi di Herbert George Wells, è

la migliore dimostrazione di questo disagio. Questo rudimentale modello

Stimolo-->Risposta era quindi legato ad una concezione eccessivamente

negativa dei media di massa, ma in qualche modo era anche commisurato

all'inesperienza e all'immaturità del pubblico, che nei decenni

successivi avrebbe invece acquistato una maggiore consapevolezza di

sé.

Con il superamento

di quest'idea si apre il periodo più ricco della ricerca empirica

tradizionale, tra gli anni trenta e gli anni cinquanta. Pur avendo abbandonato

il modello ipodermico, peraltro, i primi analisti della comunicazione

avevano ancora lo scopo di misurare gli effetti dei media sulla

società. La principale urgenza conoscitiva, infatti, nasceva

ancora nello sconcerto seguito alla penetrazione sociale della radio

e all'utilizzo che di questo mezzo avevano fatto gli apparati propagandistici

dei regimi totalitari (soprattutto Goebbels in Germania).

Nell'esperienza

della communication research nordamericana è divenuto

però sempre più evidente che nel rapporto tra emittente

e ricevente intervengono diversi fattori di mediazione, e che quindi

gli effetti dei media sono di natura "indiretta" o, per l'appunto,

"mediata". Se prima si riteneva che la radio fosse capace

di indurre nei suoi ascoltatori specifici comportamenti - acquistare

un prodotto, votare un candidato - si inizia ora a sostenere che i media

agiscono sugli atteggiamenti del proprio pubblico e non sul suo comportamento

finale, che dipende invece da molte variabili. Da un modello tradizionale

Stimolo-->Risposta si passa ad un modello Stimolo-->Interpretazione-->Risposta,

che evidenzia come non tutti gli individui reagiscano allo stesso modo

ad uno stesso messaggio. Gli effetti dei media dipendono infatti da

diversi fattori, relativi sia alle caratteristiche del messaggio inviato

che a quelle del pubblico. Diventa così una variabile decisiva

la disponibilità dello spettatore: con i concetti di esposizione,

percezione e memorizzazione selettiva si vuole

appunto mostrare la discrezionalità del pubblico nell'esporsi

ai messaggi che possono influenzarlo. I principali protagonisti di questo

rinnovamento sono due ricercatori americani, Harold Lasswell e soprattutto

Paul Lazarsfeld.

La ricerca più

importante di questo periodo è stata svolta nel 1940 negli Stati

Uniti, e precisamente nella comunità di Erie County, nell'Ohio.

I risultati di questa ricerca, pubblicati nel 1944 con il titolo The

People's Choice dagli studiosi Lazarsfeld, Berelson e Gaudet, hanno

portato alla luce l'esistenza dei "leader d'opinione" e del

cosiddetto "flusso a due fasi" (two-step flow) della

comunicazione. La ricerca voleva analizzare gli effetti della propaganda

elettorale in una precisa comunità, ed aveva portato a concludere

che gli effetti di "attivazione" di un sentimento latente

o di "rafforzamento" delle idee preesistenti sono molto più

frequenti dei casi di autentica "conversione". Tuttavia, Lazarsfeld

e i suoi collaboratori avevano scoperto qualcosa in più. Cioè

che non esiste sempre un rapporto diretto tra emittente e ricevente,

ma che questo rapporto è mediato da particolari figure, appunto

i leader d'opinione, considerati competenti in alcune specifiche materie

e chiamati quindi a interpretare e diffondere il messaggio proveniente

dai media (flusso a due fasi). Ad ogni argomento presente nell'agenda

dei media corrisponde, tendenzialmente, un diverso opinion-leader: in

una comunità ci si rivolge ad esempio ad una casalinga per sapere

se il detersivo pubblicizzato è davvero efficace, ad un uomo

se si parla di un'automobile, e così via. Il rapporto tra emittente

e ricevente è mediato da alcuni individui, e quindi gli effetti

dei media dipendono dalle relazioni sociali che si stabiliscono intorno

alla ricezione dei messaggi.

E' necessario precisare

che le ricerche tradizionali sugli effetti dei media seguivano un metodo

quantitativo, e che uno degli strumenti principali era costituito

dall'analisi del contenuto. Calcolando la ricorrenza dei termini significativi

(simboli-chiave) nei messaggi dei media, si cercava di astrarre una

conclusione metodologicamente rigorosa sull'andamento globale della

comunicazione e della cultura. Una tendenza, questa, che in tempi più

recenti ha portato ad un'opposizione radicale - spesso, in verità,

accentuata oltre misura dagli studiosi coinvolti - tra metodi quantitativi

e qualitativi. Tra quanti sostengono la necessità di scomporre

la realtà in singoli frammenti - in questo caso, in singole situazioni

comunicative - empiricamente verificabili, per poi giungere a risultati

statisticamente significativi, e quanti rivendicano invece l'urgenza

di un sapere teorico di più ampio respiro, in grado di cogliere

i processi culturali non riducibili a misure quantitative. In questo

senso, dobbiamo ora rivolgerci ad una precisa area di ricerca, di tipo

qualitativo, e ad un preciso periodo, gli anni '70, in cui non ci si

è più interrogati sugli effetti dei media ma sul loro

valore culturale. In cui, come si usa dire, non ci si più è

chiesti "cosa fanno i media alle persone", ma invece "cosa

fanno le persone con i media".

Seconda fase:

il consumo

Se gli Stati Uniti

avevano battezzato la ricerca sui media, questa seconda fase ha invece

il suo epicentro a Birmingham, presso il Centre for Contemporary Cultural

Studies. Qui un nuovo movimento di studi, noto appunto come Scuola di

Birmingham, si pone l'obiettivo di studiare la cultura contemporanea

nel suo senso "antropologico", intesa cioè come modo

di essere degli individui e delle collettività. I cultural

studies, come si definiscono, riguardano l'insieme di "pratiche

e testi che costruiscono significati", cioè tutte le pratiche

culturali che coinvolgono l'individuo medio, compresi quindi i generi

"bassi" (fumetto, soap-opera, fotoromanzo, e così via).

Cercando di analizzare la cultura di massa dal punto di vista dei suoi

membri, gli studiosi di Birmingham si interrogano anche sulle relazioni

sociali sviluppate intorno ai media.

La ricerca tradizionale,

soprattutto attraverso l'analisi del contenuto, aveva considerato il

testo come l'elemento più significativo dei processi di

comunicazione. Il contributo fondamentale della Scuola di Birmingham

consiste invece nell'avere evidenziato la natura polisemica del

testo, mostrando come un prodotto mediale (un film, un articolo di giornale,

e così via) sia oggetto di interpretazioni molto diverse con

il variare delle condizioni socioculturali degli spettatori. Ad n

spettatori, quindi, corrispondono n diverse strategie di lettura

di uno stesso testo. Il ruolo dei media, quindi, si può valutare

soltanto a partire dalle condizioni del pubblico a cui essi sono destinati.

La communication

research, come visto, aveva fatto proprio lo schema Emittente-->Ricevente

e, pur arricchendolo di nuove variabili - i leader d'opinione, il contesto

di ricezione, l'esposizione selettiva, e così via - ne aveva

preservato la struttura profonda, continuando a considerare il processo

comunicativo come una congiungente tra l'emissore e il pubblico. Con

i cultural studies britannici, invece, viene accettata la centralità

del pubblico come agente positivo nella costruzione sociale della realtà.

Uno dei massimi studiosi di questo periodo, David Morley, ha mostrato

che il rapporto tra emittente e ricevente può perfino ribaltarsi,

in quanto la trasmissione di un messaggio mediale deve essere valutata

in base alla sua pertinenza rispetto alle condizioni culturali

del pubblico. Questo sistema di pertinenze precede il momento

dell'emissione: ad esempio, una famiglia operaia ha un suo quadro di

pertinenze (che i media contribuiscono a definire, ma non esauriscono)

costituito dagli argomenti verso i quali i suoi componenti hanno maggiore

sensibilità. La comunicazione televisiva, quindi, è efficace

soltanto quando i suoi contenuti sono conciliabili con il profilo culturale

del pubblico (o meglio: dei pubblici).

I cultural studies,

naturalmente, hanno bisogno di un metodo in grado di tradurre efficacemente

queste convinzioni a livello operativo. E il metodo operativo più

adatto a questo scopo è la ricerca etnografica, che possiamo

considerare genericamente come lo studio di una cultura attraverso il

contatto con le persone che la vivono. E infatti, tra gli anni settanta

e gli anni ottanta, la cosiddetta "svolta etnografica" ha

condizionato pesantemente i destini della ricerca sui media.

L'etnografia, secondo

la definizione di Shaun Moores, vuole scoprire "il senso che i

consumatori attribuiscono ai testi e alle tecnologie dei media nella

loro vita quotidiana". Il ribaltamento rispetto alla ricerca empirica

tradizionale non potrebbe essere più evidente: non si tratta

più di scoprire in che modo, e attraverso quali mediazioni, il

messaggio arriva al ricevente, ma invece di come i contenuti e le tecnologie

dei media sono utilizzati dai consumatori. Si passa, in altri termini,

dalla centralità del testo (il contenuto dei messaggi

veicolati dai media) alla centralità del contesto sociale

e culturale in cui i media si inseriscono.

Questo proponimento

ideale - osservare una cultura nel suo farsi - comporta però,

sul piano pratico, numerosi problemi di metodo. Infatti la ricerca empirica

tradizionale aveva il vantaggio di fondarsi su una solida strumentazione

di concetti e di procedimenti, e sulla garanzia della significatività

statistica dei suoi risultati. La ricerca etnografica è invece

di più difficile codificazione. Il suo obiettivo è quello

di raccontare storie di vita, in cui si esprima il rapporto quotidiano

tra gli individui e i mezzi di comunicazione di massa.

Due dei migliori

interpreti di questo orientamento, Morley e Silverstone, hanno così

sintetizzato le caratteristiche dell'etnografia: una particolare attenzione

al contesto (come detto); l'uso di strumenti qualitativi; la triangolazione

delle fonti (cioè il confronto tra i risultati di diverse rilevazioni,

che ne verifica l'attendibilità). La ricerca etnografica usa,

appunto, strumenti qualitativi, perché vuole misurare

atteggiamenti non traducibili in statistiche e in dati quantitativi.

Il suo metodo privilegiato è l'osservazione partecipante,

cioè l'intervento diretto del ricercatore nel luogo in cui si

svolge il consumo culturale (cioè, sostanzialmente, la famiglia).

Si tratta in molti casi - l'osservazione partecipante, la storia di

vita, l'intervista non strutturata - di strumenti di difficile utilizzo

perché non rigidamente codificabili. La ricerca etnografica,

rispetto a quella tradizionale, presenta infatti alcune difficoltà:

l'esiguità del campione sottoposto ad indagine, la difficile

traducibilità statistica dei risultati, la discrezionalità

di alcune tecniche di rilevazione, la forte distorsione operata dai

ricercatori sulle famiglie coinvolte nell'ossevazione partecipante.

Tuttavia queste

difficoltà sono compensate dall'innovatività di una pratica

di ricerca in grado di cogliere le dimensioni qualitative del consumo

mediale, non riducibili a risultanze statistiche. Se, ad esempio, si

vuole conoscere la diffusione di un medium o la popolarità di

un genere televisivo, la ricerca quantitativa (con strumenti di solito

standardizzati o facilmente standardizzabili) è certamente insostituibile.

Ma se si vuole indagare sul rapporto di una particolare generazione

con il mezzo televisivo - cioè su un tema che non è scomponibile

in una batteria di domande definite, se non a prezzo di una forte perdita

di informazione - il migliore strumento è costituito dai metodi

qualitativi della storia di vita e dell'intervista in profondità

(non strutturata). Nella ricerca sul campo, c'è una differenza

sostanziale tra quello che si può chiedere e quantificare

(ad esempio: quante ore al giorno guardi la televisione?), e quello

che bisogna scoprire con un'orchestrazione di metodi qualitativi,

perché non si può chiedere direttamente all'intervistato

(ad esempio, come si comporta la famiglia intorno al televisore).

Un'opposizione

tra metodi qualitativi e metodi quantitativi indubbiamente esiste: ma

non è una ragione valida per esasperare le differenze tra i due

approcci, come spesso viene fatto, piuttosto che cercare una possibile

integrazione dei loro strumenti e dei loro vantaggi. A molti anni di

distanza dai primi lavori della Scuola di Birmingham, e a molti decenni

dall'inizio della communication research, questa sembra l'unica

conclusione possibile.

1.2 La semiotica

Definizioni

e svolte semiotiche

Iniziamo con una

definizione. La semiotica non è soltanto lo "studio dei

segni", ma, più precisamente, lo studio dei codici,

cioè delle regole di correlazione che permettono di associare

un significato ad un significante. Queste regole sono molto varie perché,

ad esempio, le correlazioni tra il colore rosso del semaforo e l'obbligo

di arresto, tra il fumo e il fuoco di cui è indice o tra la parola

"cane" e l'idea a cui essa si riferisce, sono per l'appunto

tre tipi di correlazione diversi. In ogni caso, appaiono evidenti le

ragioni per cui la semiotica è stata considerata da subito una

delle discipline più adatte all'analisi dei processi comunicativi.

Tutto inizia con

il linguista Ferdinand de Saussure (1857-1913), che ha proposto per

primo un concetto di segno come "associazione di un significante

a un significato" (ovvero di "immagine acustica" e "pensiero").

Il segno, in Saussure, è sempre arbitrario, perché non

c'è nessuna relazione necessaria tra il significante "cane"

e il significato a cui esso rimanda (mammifero a quattro zampe eccetera).

A questa concezione, l'americano Charles Sanders Peirce (1839-1914)

ha aggiunto una terza variabile, sostenendo che oltre ad un significato

e ad un significante che lo rappresenta sostituendolo (come una

fotografia sostituisce una persona), esiste un destinatario del processo

comunicativo. Questo destinatario decodifica il processo comunicativo

attraverso un'immagine mentale di cui dispone, detta interpretante,

che è a sua volta un segno, utilizzato come astrazione neccessaria

a mettere in correlazione significati e significanti. Infatti non possiamo

intendere la relazione tra la parola "cane" letta in un libro

e il significato che essa vuole trasmettere se non avendo già

un'idea di cosa significhi "cane": ma quest'idea dipende ancora

da un'associazione di natura segnica, e così via, tendenzialmente

all'infinito. Tanto è vero che si parla, in questo caso, di "semiosi

illimitata".

Anche se più

marcata nel pensiero pragmatista di Peirce, l'adattabilità della

semiotica allo studio della comunicazione sociale dovrebbe apparire

evidente. E infatti sono ricchissimi i contributi della semiotica alla

ricerca sulla comunicazione e sulla cultura di massa, al punto che approcci

di tipo semiologico sono stati produttivamente applicati non solo alla

teoria della comunicazione, ma anche all'analisi dei diversi media e

generi contemporanei: la televisione, il cinema, la narrativa, la pubblicità,

il fumetto e perfino le ricette culinarie.

Qui non si vuole,

naturalmente, rendere conto dei diversi approcci e delle diverse correnti

della semiotica, ma semplicemente prendere atto della centralità

che questa disciplina ha guadagnato (al di là delle oscillazioni

della moda) negli studi sociali. Ora, esistono, schematicamente, due

tipi di semiotica: o meglio, esiste una semiotica in quanto studio

dei segni, ed una semiologia, come studio dei segni destinato

essenzialmente ai segni del linguaggio verbale (due filoni che risalgono

ai fondatori della disciplina, cioè rispettivamente a Peirce

e a Saussure). Entrambe queste tradizioni disciplinari sono state applicate,

con profitto, allo studio delle comunicazioni di massa: anche se entrambe

presentano, com'è inevitabile, alcuni rischi.

La semiologia,

come detto, è uno studio dei segni appiattito sui segni linguistici.

L'idea, cioè, non è che il linguaggio alfabetico sia una

variante della comunicazione, ma che al contrario sia il linguaggio

verbale a contenere in sé tutte le possibili forme di comunicazione

(anche perché il linguaggio alfabetico verifica quella condizione

tipica dei processi comunicativi, che è la disgiunzione

tra espressione e contenuto). La "superiorità" del

linguaggio verbale consiste nella sua maggiore duttilità: mentre

altri sistemi di segni possono soltanto esprimere dei contenuti, il

linguaggio verbale può anche parlare di se stesso.

Tutti i codici hanno una loro precisa espressività (la musica,

i gesti, la pittura, e così via), ma c'è soltanto un linguaggio

nel quale tutti gli altri linguaggi sono traducibili, ed è quello

verbale. Tuttavia questo tipo di approccio, molto marcato anche in un

semiologo geniale come Roland Barthes (1915-1980), insiste forse troppo

sulla traducibilità alfabetica degli altri linguaggi per sposarsi

perfettamente con le ambizioni della ricerca sulle comunicazioni di

massa, che deve necessariamente ricercare le qualità specifiche

ed irriducibili di diversi formati espressivi (quello orale, quello

scritto, quello visivo, e così via).

La semiotica, a

differenza della semiologia, ha invece l'obiettivo di costruire una

tipologia dei segni che prescinda dalla loro natura (segni linguistici

e non linguistici). Il problema è che l'apertura a qualsiasi

genere di segno crea, come visto in precedenza, un meccanismo di "semiosi

illimitata", cioè una deriva in una catena interminabile

di significazione (se qualsiasi pratica sociale è portatrice

di significato, come è possibile ordinare e comprendere l'insieme

di queste pratiche?). Per evitare questo rischio, la semiotica ha provveduto

a porre una cornice rigida ai processi di significazione: e questa cornice

è quella del testo. Per quanto cioè idealmente

disposta ad analizzare tutti i segni, la semiotica si è di fatto

concentrata soltanto su quelli contenuti nella categoria di testo (e

quindi, di nuovo, su segni di natura alfabetica). E', questo, il caso

di Umberto Eco, secondo il quale un testo non ha un significato univocamente

definito, ma può essere interpretato dal lettore. Tuttavia questa

interpretazione è (semiologicamente) legittima, cioè non

dà luogo ad una "sovrainterpretazione", soltanto se

è interna alla gamma delle possibili interpretazioni contenute

dal testo. Quindi, in poche parole, esiste sempre una demarcazione tra

ciò che è corretto in quanto interno ad un meccanismo

di natura testuale, e ciò che è scorretto in quanto esterno

a questa cornice, aberrante.

Sulla necessità

di una svolta, in questo senso, si è pronunciato il semiologo

italiano Paolo Fabbri (che ha intitolato un suo libro proprio La

svolta semiotica). Fabbri sembra ribaltare il procedimento classico

della semiotica: non scompone il linguaggio nelle sue unità minime

(appunto i segni), ma vuole invece costruire "universi di senso"

più ampi. E quindi studiare non più il segno - che esiste

solo come convenzione scientifica - ma la significazione, cioè

qualsiasi processo in cui esistono un significante ed un significato

diversi tra di loro (perché se un albero rappresenta un albero,

cioè se stesso, non c'è significazione vera e propria).

Questi processi non sono soltanto di natura verbale, ma rimandano a

qualsiasi pratica che può essere portatrice di significato.

Questo passaggio

rischia di riprodurre quella stessa deriva verso la "semiosi illimitata"

che abbiamo incontrato in precedenza: rischia anzi di accentuarla, perché

Fabbri sostiene che non c'è differenza tra le parole e le cose

(ad esempio la prigione è il significante di un significato,

quello di delinquenza, perché per capire lo stato della delinquenza

non bisogna pensare all'idea di prigione, ma al modo in cui le prigioni

sono realmente costruite). Torna così a porsi il dilemma tradizionale:

porre dei limiti concettuali ai processi di significazione, e quindi

escluderne alcuni, oppure rispettare la varietà di questi processi

e quindi rendere impossibile una loro codificazione. Perché se

tutto è portatore di significato, detto in termini più

rudimentali, non esiste una vera semiotica (che si fonda su una delimitazione

del campo, cioè sulla differenza tra ciò che è

significazione e ciò che non lo è); ma se invece sono

considerati portatori di significato solo alcuni processi (quelli testuali

o alfabetici, di solito), si perde l'obiettivo di analizzare il rapporto

generico tra significati e significanti.

Tuttavia il compito

della semiotica - quella successiva alla svolta - non è

di ridurre queste forme di significazione ad un unico linguaggio (verbale),

né di incastrarle in un sistema definito (il testo). Anzi, è

impossibile compiere queste operazioni perché non può

esistere una tipologia precostituita dei segni: se non, appunto, a prezzo

di una loro riduzione ad una categoria particolare. Ad ogni processo

comunicativo corrisponde un codice diverso: il compito della semiotica,

secondo Fabbri, è quello di stabilire categorie di significato

(o "quadri di pertinenza") variabili per i diversi modi comunicativi.

In questo caso, quindi, non c'è una riduzione di tutti i linguaggi

ad un'unità ultima di testo: al contrario, è il concetto

di testo ad essere moltplicato, perché a diverse pratiche comunicative

corrispondono criteri di testualità qualitativamente diversi.

Se si è insistito molto sul contributo di Fabbri, rispetto ad

altri, è proprio perché questa "svolta" - come

apparirà evidente - apre nuove possibilità di utilizzo

della semiotica nello studio delle comunicazioni di massa.

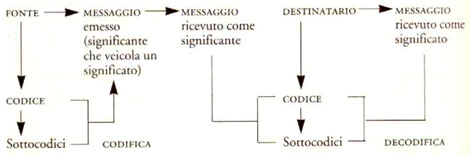

Modelli comunicativi

Questa strumentazione

- i concetti di significato e significante, di codifica e decodifica

- è stata utilizzata per costruire diversi modelli comunicativi,

adattabili anche al caso delle comunicazioni di massa.

In realtà

il primo di questi modelli comunicativi - che ha ispirato in modi diversi

tutti gli altri - è stato messo a punto tra il 1948 e il 1949

da due ingegneri, Claude Shannon e Warren Weaver, per cercare di ridurre

le perdite informative nel trasferimento di informazione tra una macchina

e l'altra (anche se il modello è stato considerato valido anche

per la comunicazione interpersonale). La loro teoria, nota come "teoria

matematica dell'informazione" segue questo schema:

Questo modello

riguarda quindi soltanto l'efficienza di un processo comunicativo (che

si raggiunge con la riduzione del rumore e della perdita informativa).

La semiotica ha cercato invece di spiegare il funzionamento effettivo

di questo processo, aggiungendo il concetto di codice (e quindi

i momenti della codifica e decodifica). Ne deriva questo

modello, elaborato nel 1965, tra gli altri, da Umberto Eco e Paolo Fabbri:

Il funzionamento

di un processo di comunicazione dipende quindi dai processi di codifica

e decodifica. Dopo la codifica, che avviene alla fonte, il messaggio

viene trasmesso (come significante che rimanda ad un significato, quindi

appunto sulla base di un codice), e quindi decodificato dall'emittente.

Perché ci sia un corretto scambio comunicativo, quindi, è

necessario che emittente e ricevente condividano lo stesso codice. Se,

ad esempio, uso l'aggettivo "intelligente" in senso ironico

(per sostenere che una persona è stupida) e il mio interlocutore

lo intende in senso letterale, il trasferimento informativo risulta

compromesso, proprio perché non c'è stata intesa sul codice

utilizzato.

Questo modello

semiologico di base, detto anche modello "semiotico-informazionale",

può essere ulteriormente complicato. E' quanto accade con il

cosiddetto modello "semiotico-testuale", elaborato da Eco

e Fabbri nel 1978. L'idea, in questo caso, è che un destinatario

non riceva mai un singolo messaggio (come in una condizione teorica

ideale) ma sempre un insieme di messaggi, detto "insieme testuale".

Questo modello è stato pensato specificamente per le comunicazioni

di massa (e non per le comunicazioni in generale), perché un

individuo riceve dai media una quantità enorme di messaggi: il

suo rapporto con l'emittente non è paritario, come quando si

scambiano singole informazioni, ma subalterno. I media veicolano quindi

un insieme di testi, che l'individuo decodifica soprattutto in base

all'insieme di pratiche testuali che già possiede grazie alla

sua esperienza.

Guardando un film

in televisione, ad esempio, noi non riceviamo un semplice messaggio,

ma una quantità di sollecitazioni e di informazioni. Un film

non ci racconta soltanto una storia, ma ci comunica per prima cosa la

sua natura testuale di film, che possiamo decodificare solo perché

possediamo alcune "pratiche testuali depositate", cioè

perché sappiamo già cos'è un film, avendone visti

molti altri in precedenza. Se la comunicazione è, in generale,

una trasmissione di informazioni, la comunicazione di massa è

trasmissione di testi che comprendono in sé anche una definizione

della propria natura e una definizione della natura del pubblico.

Il corretto funzionamento

della comunicazione è legato, come detto, alla coerenza tra codifica

e decodifica: se il ricevente utilizza lo stesso codice usato dall'emittente,

si dà una corretta trasmissione, altrimenti si parla di "decodifica

aberrante", cioè di un'errata interpretazione del codice

che vanifica la trasmissione. Tuttavia, nel caso delle comunicazioni

di massa, è piuttosto raro che l'emittente e il ricevente utilizzino

lo stesso codice (basta pensare gli schermi che si usano verso i messaggi

televisivi: l'ironia, la contestazione ideologica, il disinteresse,

la sopravvalutazione degli argomenti considerati interessanti, e via

dicendo). E' quanto ha rilevato nel 1980 uno studioso inglese (nell'area

dei cultural studies), Stuart Hall, con il suo modello "encoding/decoding"

(cioè, appunto, "codifica e decodifica"). Secondo Hall,

il ricevente non deve necessariamente rispettare la codifica avvenuta

alla fonte, ma può invece utilizzare tre strategie diverse, definite

lettura preferita, negoziata e di opposizione:

può cioè, rispettivamente, condividere peinamente il codice

dell'emittente, condividerlo solo parzialmente o contestarlo del tutto.

Ma la cosa importante è che la lettura preferita non è,

come nei modelli semiologici "puri", il caso dominante: è

anzi quello più raro, perché il ricevente modifica sempre

in qualche modo il codice usato dall'emittente. La "decodifica

aberrante" è quindi, nel caso delle comunicazioni di massa,

il caso più frequente.

1.3 La sociologia

dell'interazione

Interazioni

di sistema...

Il primo contatto

tra il pensiero sociologico e la questione dei media avviene al livello

che si definisce "macrosociologico", cioè a livello

di analisi delle grandi strutture che costituiscono la società.

L'orientamento di pensiero che ha cercato di spiegare più sistematicamente

l'andamento della società è quello della sociologia funzionalista

(che deriva, appunto, dalla riflessione struttural-funzionalista generale).

Quello che il funzionalismo propone è una visione d'insieme della

società, che in quanto tale prescinde, per molti versi, dai suoi

singoli componenti (si parla, in questo senso, di posizione "olistica").

In questa prospettiva, infatti, la società è considerata

come un insieme, come un sistema globale e integrato che mira

al proprio mantenimento.

E per mantenersi,

un insieme sociale (nell'ottica funzionalista) deve risolvere alcuni

problemi fondamentali (detti "imperativi funzionali"), che

sono tradizionalmente considerati: la conservazione del sistema (attraverso

la socializzazione degli individui, che vengono così educati

ad interiorizzare le norme di comportamento, piuttosto che a

subirle); l'adattamento all'ambiente (per cui un sistema sociale deve

adeguarsi alle varie condizioni geografiche, sociali ed economiche in

cui si inserisce); la definizione degli scopi (ad esempio: la scolarizzazione,

la piena occupazione, eccetera); l'integrazione tra le parti (che è

condizione fondamentale dell'esistenza di un sistema). In qualche modo,

il funzionalismo ricalca quindi quell'analogia tra struttura sociale

e organismo animale (in quanto entrambi insiemi che dipendono dall'armonia

delle parti) che aveva caratterizzato il primo periodo della sociologia,

alla fine del diciannovesimo secolo.

In sociologia,

il funzionalismo ha vissuto una stagione molto fortunata, ma è

stato poi soggetto a molte critiche. In particolare, è stata

fortemente contestata la sistematizzazione fornita dal sociologo americano

Talcott Parsons (1902-1979), l'interprete più riconosciuto di

questa scuola di pensiero. Non è qui possibile dare conto dei

meriti e delle imperfezioni del modello teorico, tanto più che

le critiche rivolte ad esso rimangono a tutt'oggi quelle più

tradizionali: secondo le quali il funzionalismo fornisce una visione

statica dei processi sociali e, soprattutto - esaltando i fattori

di integrazione - non dà conto dei conflitti che si consumano

nella società (tanto che il funzionalismo è spesso opposto,

per l'appunto, alle "teorie del conflitto", quali la sociologia

marxiana).

In realtà,

nelle sue versioni più evolute, la teoria funzionalista ha rinunciato

alla staticità di questa visione originaria, accettando la distinzione,

ad esempio, tra funzioni "manifeste" e funzioni "latenti".

Sempre all'interno della riflessione funzionalista, soprattutto, è

stata messa in evidenza una serie di disfunzioni (ovvero di funzioni

negative) che rendono più verosimile (in quanto meno armonico)

il quadro teorico complessivo. Tuttavia, malgrado l'apporto di queste

sostanziali innovazioni, l'obiettivo del funzionalismo rimane quello

di spiegare la società come struttura globale che dipende dall'integrazione

e dal funzionamento "corretto" delle sue parti.

In questa visione

d'insieme, naturalmente, è stato preso in considerazione anche

il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa. Esistono infatti diverse

teorie comunicative costruite sull'impianto generale della sociologia

funzionalista, destinate a studiare - per l'appunto - le funzioni

dei media rispetto alla società. L'obiettivo è quindi

analizzare l'importanza strategica dei media rispetto alla società

nel suo insieme, ma anche rispetto alle sue componenti (gruppi e individui).

Naturalmente, le funzioni dei media possono essere di vario genere:

ma quelle solitamente considerate sono le funzioni di socializzazione

(per chi consuma i media), di attribuzione di status (per chi è

protagonista nei media) e, più in generale, di diffusione dell'informazione.

Alla riflessione

funzionalista ha partecipato, soprattutto negli Stati Uniti, una parte

significativa dell'intelligenza sociologica (Lazarsfeld, Blumer, Katz,

Wright, McQuail, Gurevitch, Rosengren, Merton). Il prodotto più

tipico della scuola funzionalista, nel campo della comunicazione di

massa, è sicuramente la teoria degli "usi e gratificazioni"

("uses and gratifications"), elaborata, nelle sue versioni

mature, negli anni settanta. L'idea è che il sistema dei media,

in quanto componente dell'insieme sociale, sia dotato di una serie di

funzioni fondamentali che ne favoriscono l'uso da parte degli

individui, in vista (appunto) di particolari gratificazioni.

Secondo la versione più accettata di questa teoria, gli individui

utilizzano i media per alcuni bisogni fondamentali: bisogni cognitivi

(ricerca di informazioni e di sapere), bisogni affettivi (ricerca di

emozioni), bisogni di integrazione individuale (status personale) e

sociale (rafforzamento dei rapporti sociali), bisogni di evasione (come

superamento della tensione).

L'approccio funzionalista

alle comunicazioni di massa ha quindi dei vantaggi oggettivi rispetto

ai metodi tradizionali di studio, come la ricerca sugli effetti dei

media. Rispetto a questi studi, infatti, la teoria degli "usi e

gratificazioni" considera lo spettatore come un soggetto attivo,

che compie delle scelte in vista di un obiettivo da raggiungere. Questo

modello sminuisce quindi il potere dei media, perché li considera

come agenzie in concorrenza con altre agenzie per la soddisfazione

di alcuni bisogni essenziali, e rivaluta invece il ruolo del pubblico.

Il problema, tuttavia, è che questa teoria mantiene la caratteristica

del pensiero funzionalista: costruisce cioè un sistema chiuso

in cui tutte le possibili combinazioni di fattori sociali e culturali

tendono ad integrarsi in un ciclo sostanzialmente armonico di bisogni

e di funzioni.

A questa caratteristica

non sfugge nemmeno la cosiddetta "teoria della dipendenza",

messa a punto tra gli anni settanta e gli anni ottanta dai ricercatori

americani Melvin De Fleur e Sandra Ball-Rokeach. Anche se frutto di

una lunga lavorazione, la "teoria della dipendenza dal sistema

dei media" è appunto, in realtà, l'ultimo tentativo

di applicare il modello funzionalista allo studio delle comunicazioni

di massa. L'idea è che la società abbia una relazione

di dipendenza nei confronti dei media (sia nei confronti del sistema

mediatico, che nei confronti di un singolo medium o di un singolo genere,

come il telegiornale), e che questa dipendenza venga attivata

quando uno spettatore seleziona un programma da vedere (o un testo da

leggere, un programma radiofonico da ascoltare, e così via).

Lo spettatore si pone così in una situazione di coinvolgimento

non solo cognitivo, ma anche affettivo e comportamentale, perché

dipende dai media per obiettivi di natura diversa (di "comprensione,

orientamento e svago"), che hanno a che fare con tutta la sua esperienza

sociale.

...e interazioni

quotidiane

Ad un livello "microsociologico",

cioè di interazioni quotidiane, il discorso cambia. Naturalmente

questo piano di analisi (in qualche modo condiviso da sociologia e psicologia

sociale), che riguarda le relazioni interpersonali, non si presta a

grandi riflessioni sul ruolo dei media nella società. Si presta

piuttosto alla ricerca sul modo in cui i media si inseriscono nel vissuto

sociale (etnografia dei consumi) o lo modificano (ricerca sugli effetti),

come già visto in precedenza. Tuttavia non solo a livello empirico

(come nei casi appena citati), ma anche a livello teorico, la prospettiva

microsociologica ha offerto spunti interessanti allo studio della comunicazione.

In quest'area di studi, come detto, non è possibile mettere in

campo una riflessione sistematica sui media, come nel caso della macrosociologia.

Ma è invece possibile, come vedremo, sviluppare un'indagine che

tenga conto della comunicazione come variabile decisiva nei comportamenti

sociali. E, come vedremo, queste indagini, pur non riguardando direttamente

i media, offrono alla ricerca mediologica elementi perfino più

significativi, in molti casi, di quelli offerti dalla riflessione di

area macrosociologica sul ruolo dei mezzi di comunicazione.

E' il caso di Erving

Goffman (1922-1982), sociologo tra i più raffinati nella cultura

contemporanea, e del suo studio sulla "vita quotidiana come rappresentazione"

(1959). L'idea di Goffman (frutto sia di una ricerca empirica che di

una speculazione teorica) è che i gruppi sociali si dividano

in due categorie: i gruppi di "performance" e i gruppi di

"audience". La vita sociale è, appunto, una rappresentazione

(si parla infatti di "metafora drammaturgica"), che i gruppi

sociali mettono in scena di fronte ad altri gruppi. Goffman cita l'esempio

dei camerieri in un hotel delle isole Shetland (dove aveva svolto la

sua ricerca). Verificando che il gruppo di performance dei camerieri,

di fronte al proprio pubblico (ovvero i clienti del ristorante), inscena

una rappresentazione, mostrandosi deferente, rispettoso, discreto, e

così via. Questo accade in uno spazio di "palcoscenico"

(cioè dove il pubblico è presente): mentre nello spazio

di "retroscena", nascosto al pubblico, i camerieri hanno un

comportamento del tutto diverso, molto più informale e irrispettoso.

E' quanto accadeva nella cucina dello Shetland hotel.

La vita sociale,

quindi, si divide in spazi di palcoscenico e di retroscena, cioè

in spazi privati, in cui gli individui non "recitano", e spazi

pubblici in cui inscenano invece una precisa rappresentazione. Naturalmente,

il comportamento nel retroscena contraddice il comportamento pubblico:

una persona insicura, ad esempio, può assumere in pubblico un

atteggiamento spavaldo, e mostrarsi invece vulnerabile soltanto nel

suo retroscena (ad esempio in famiglia). Secondo Goffman, quindi, la

vita sociale si fonda sulla demarcazione dei confini tra palcoscenico

e retroscena: infatti il gruppo di audience non deve accedere alle situazioni

di retroscena che contraddicono il comportamento pubblico.

Vediamo perché

questo modello è importante per lo studio della comunicazione.

La società, sostiene Goffman, si divide in gruppi di audience

e di performance (dove ogni individuo, a seconda delle situazioni, appartiene

sia a gruppi di audience che a gruppi di performance). Per appartenere

ad un gruppo, quindi, bisogna condividere il suo retroscena, che è

lo spazio in cui si prepara la rappresentazione pubblica. Condividere

il retroscena, però, significa soprattutto conoscere i "segreti

distruttivi" del gruppo (cioè quei segreti che, portati

all'esterno, renderebbero poco credibile la rappresentazione): appartiene

al gruppo dei camerieri chi sa quello che i camerieri fanno nel retroscena

della cucina. Infatti se un cameriere raccontasse al pubblico dei clienti

i segreti del gruppo - il modo in cui i camerieri preparano le portate,

il modo in cui mangiano o in cui deridono i clienti - il gruppo stesso

verrebbe distrutto, perché la sua rappresentazione apparirebbe

falsa e non credibile. I segreti devono quindi rimanere all'interno

del gruppo: e per questo motivo, il gruppo stesso deve comprendere,

per definizione, tutte le persone che sono a conoscenza di questi segreti.

Quindi, appartenere ad un gruppo sociale - un gruppo di amici, una categoria

professionale, un'associazione, un circolo informale - significa soprattutto

condividere i suoi segreti, cioè il suo patrimonio di conoscenze.

Pertanto Goffman (non a caso un autore fortemente "durkheimiano",

e quindi interessato alla costruzione dell'ordine tramite il vissuto

culturale) finisce per fondare la sua sociologia sull'informazione

come risorsa strategica e come criterio di differenziazione. Solo il

controllo dell'informazione distingue un gruppo sociale da un altro:

è sufficiente trasportare questa considerazione sul piano macrosologico,

per verificare quanto sia rilevante nello studio delle comunicazioni

di massa.

Non è un

caso che Joshua Meyrowitz, uno studioso americano autore forse dell'ultima

grande teoria mediologica sulla televisione, abbia utilizzato proprio

il pensiero di Goffman per costruire il suo modello di analisi del rapporto

tra tv e società. In realtà, Meyrowitz parte dal superamento

della sociologia goffmaniana, sostendendo che la televisione ha eliminato

i confini tra palcoscenico e retroscena, rendendo visibili tutti gli

angoli della società. Infatti oggi, attraverso la tv, è

possibile conoscere il retroscena dei gruppi a cui non si appartiene:

non è più necessario essere un medico per conoscere i

segreti distruttivi della categoria dei medici (ad esempio), perché

questi sono mostrati a tutti dalla televisione. Meyrowitz ha ragione

nel sostenere che, rispetto al pensiero di Goffman, non esiste più

identità tra luogo e informazione (come quando

le notizie di retroscena circolavano, appunto, solo nel retroscena),

perché la televisione ha illuminato (ed eliminato) tutti i retroscena.

Tuttavia lo studio di Meyrowitz, pur superando i contenuti della sociologia

di Goffman, ne ricalca in realtà il metodo, mostrando come la

dinamica sociale dipenda sempre più dal modo in cui vengono distribuite

le risorse strategiche dell'informazione.

1.4 La "mediologia"

La mediologia

come studio dei mezzi

Tutti gli approcci

che stiamo prendendo in considerazione studiano la comunicazione a partire

da un preciso punto di vista: dal punto di vista della società

(la sociologia), dal punto di vista dei codici utilizzati (la semiotica),

dal punto di vista degli effetti che essa provoca sugli individui (la

ricerca empirica) o del modo in cui si inserisce in un contesto sociale

(l'etnografia). Vediamo ora cosa succede nel momento in cui si decide

di studiare la comunicazione da un punto di vista interno ad essa,

e cioè a partire dai mezzi attraverso i quali la comunicazione

avviene.

L'epicentro di

questa fase di studi è Toronto, dove, a partire dagli anni cinquanta

e a diverse ondate, un gruppo di ricercatori (Innis, McLuhan, Havelock,

de Kerckhove, più altri meno conosciuti in Europa) ha iniziato

a studiare il rapporto tra la cultura occidentale e i supporti fisici

della comunicazione (cioè i mezzi attraverso i quali la cultura

si diffonde e si mantiene). I protagonisti principali di questo rinnovamento

sono due studiosi piuttosto particolari, Harold Adams Innis (1894-1952)

e Marshall McLuhan (1911-1980).

Innis è

il vero fondatore della Scuola di Toronto, perché (dopo essersi

occupato di economia e di politica industriale) ha indagato per primo

in modo sistematico la relazione tra civiltà e mezzi

di comunicazione. La sua idea è che una civiltà

sia definita, principalmente, dai suoi equilibri spaziotemporali e dalle

sue convenzioni culturali: nel momento in cui questi equilibri e queste

convenzioni entrano in crisi, la civiltà si dissolve e viene

rimpiazzata da una nuova forma sociale e istituzionale. I mezzi di comunicazione,

secondo Innis, sono esattamente gli agenti di questa possibile rottura

storica, perché la loro natura tecnologica implica un particolare

modo di impiego e genera una precisa forma istituzionale. L'argilla

non è soltanto un mezzo di comunicazione, ma uno strumento di

diffusione del sapere: essendo difficilmente trasportabile, dà

luogo ad una forma istituzionale - quella delle civiltà mesopotamiche

- in cui il sapere, e quindi il potere, è fortemente

concentrato. Essendo più facilmente trasportabile, invece, il

papiro ha permesso un'organizzazione politica più complessa,

come quella della civiltà egizia. La semplificazione delle tecniche

di scrittura con l'invenzione dell'alfabeto ha permesso un ulteriore

allargamento della vita civile, e quindi la nascita della democrazia

(anche se esclusiva) in Grecia.

McLuhan, vivace

studioso di letteratura e di teatro convertito alla ricerca sui media,

utilizza questa concezione, arricchendola di una straordinaria capacità

di intuito e di esposizione, e sintetizzandola nei suoi celebri slogan.

Il più noto di questi slogan è, senza dubbio, "il

mezzo è il messaggio". E cioè: un mezzo di comunicazione

esiste in quanto tale, e la sua natura sarà sempre più

importante dei suoi contenuti. Quindi, ad esempio, quale che sia il

suo messaggio esplicito, la televisione è significativa in

quanto televisione. Questa era anche la tesi avanzata da Innis,

secondo il quale i diversi media (argilla, papiro, eccetera) definiscono

un sistema di realtà semplicemente per la loro natura - malleabilità,

duttilità, e così via - e non per l'utilizzo che di essi

viene fatto. Anzi: l'utilizzo di un medium è sempre vincolato

alla sua natura, previsto dalla sua qualità tecnica.

McLuhan applica

questo discorso anche ai media contemporanei, costruendo una tipologia,

divenuta classica, che prevede tre fasi storiche. In principio era l'oralità,

cioè l'epoca in cui l'uomo comunicava solo verbalmente o attraverso

i gesti. L'invenzione dell'alfabeto fonetico ha invece creato

una disgiunzione tra il linguaggio e la realtà (perché

mentre il pittogramma di un albero somiglia ad un albero, la parola

"albero" non ha niente a che vedere con il suo referente fisico,

ma dipende da una convenzione culturale e da un particolare utilizzo

dell'apparato di fonazione). Con questa disgiunzione, estremizzata dalla

stampa (McLuhan parla infatti di "galassia Gutenberg"), il

modo di pensare dell'uomo si sgancia dalla sua esperienza fisica, e

fa quindi nascere l'astrazione intellettuale e gli ordinamenti sociali

che ne derivano (la società in senso lato). Questo perché

la comunicazione orale sollecita l'udito, mentre la scrittura

porta ad una visualizzazione del sapere (infatti nell'epoca della stampa

nasce anche la prospettiva) e stimola quindi la vista. Con i

media elettronici - radio e televisione - la comunicazione orale guadagna

invece una nuova posizione di egemonia (la cosiddetta "oralità

secondaria" o "di ritorno"), e quindi, secondo McLuhan,

sollecita di nuovo l'udito, favorendo il recupero di forme di associazione

non più societarie ma tribali, come era nell'epoca dell'oralità

primaria (anche se questa aggregazione, favorita dai media elettronici,

può avvenire a livello planetario, tanto che McLuhan parla di

"villaggio globale").

McLuhan (che era

un autore talmente enfatico da divenire spesso antiscientifico) ha commesso

alcuni errori sostanziali. Infatti le diverse fasi oralità-scrittura-oralità

secondaria non si pongono in una relazione di reale discontinuità

(o meglio: sono discontinue sul piano fenomenologico, ma continue sul

piano storico). A differenza di quanto sostenuto da McLuhan, in realtà,

ogni fase rinforza quella precedente: non è un caso che nell'epoca

della televisione la lettura (a dispetto di quello che si sostiene)

sia molto più diffusa che in precedenza. In questo campo, sono

certamente più profonde le riflessioni di Eric Havelock, storico

della lingua greca molto attento al passaggio dalla cultura orale all'alfabeto

fonetico, e del padre gesuita Walter Jackson Ong (peraltro esterno alla

Scuola di Toronto), studioso di retorica e di lettere antiche, autore

della migliore monografia sul rapporto tra oralità e scrittura.

Ma l'utilità di McLuhan - la sua carica antiaccademica, la sua

fortissima capacità innovativa - non è in discussione:

la mediologia non può anzi prescindere dal suo contributo.

Tre sono, in sintesi,

i meriti fondamentali della Scuola di Toronto: aver portato la comunicazione

al centro del dibattito scientifico, fino a sviluppare un modo di studiare

la storia in funzione della comunicazione stessa; avere svelato

il condizionamento che i media operano in quanto tecnologia, indipendentemente

dall'utilizzo che se ne fa; e, infine, aver mostrato come tutti i sistemi

culturali e comunicativi dell'uomo, a partire all'invenzione dell'alfabeto,

siano di natura tecnologica e artificiale (una considerazione che invalida

quindi le tante discussioni sulla presunta superiorità della

scrittura sull'immagine, del libro sulla televisione, e così

via). Ma questo orientamento di studi comporta anche un rischio. Quello

di cadere nel cosiddetto "determinismo tecnologico", cioè

di spiegare tutti gli eventi storici e sociali soltanto come conseguenze

della tecnologia, e non, più realisticamente, come negoziazione

tra tecnologia e società. E' probabilmente per questo che un'area

sempre maggiore della mediologia (intesa come studio qualitativo dei

media) si è concentrata sull'archeologia dei mezzi di

comunicazione, cercando di scoprire le ragioni sociali che precedono

l'ideazione tecnologica dei media.

La mediologia

come ricerca archeologica

La mediologia,

come detto, non può rinunciare al contributo della Scuola di

Toronto. Tuttavia il suo scopo è quello di dare conto della relazione

dialettica che si stabilisce tra tecnologia e società,

mentre quella di McLuhan, come visto, è una posizione "determinista",

che spiega cioè la società come espressione della tecnologia

(scrittura, comunicazione elettronica, e così via). Ma questo

tipo di mediologia rischia di risultare - pur in tutta la sua produttività

- piuttosto arida. E qui nasce una seconda fase della mediologia, quella

"archeologica".

I media hanno ovviamente

una storia: ma hanno anche una protostoria. Infatti la nascita

dei media dipende dalla ricerca tecnologica (e quindi dalla produzione

industriale), ma il loro successo è commisurato alla necessità

sociale a cui questi media riescono a rispondere. Quindi è vero

che i media condizionano la società, ma è anche vero che

- nel lungo periodo - la società condiziona i media, nel senso

che le dinamiche socioculturali creano una condizione adatta all'affermazione

di una tecnologia piuttosto che di un'altra. Per capire la cultura televisiva

attuale, quindi, non basta più studiare la tecnologia audiovisiva:

bisogna anche studiare la storia delle civiltà che hanno conosciuto

la televisione, a partire dalla rivoluzione industriale e quindi dalla

modernità.

Uno dei fondatori

di questa area di ricerca è certamente il sociologo francese

Edgar Morin, ideatore di un approccio che si definisce "culturologico"

(in quanto analisi dei processi culturali generali in cui si inseriscono

i media, le tecnologie, i conflitti e così via). Morin parla

di "spirito del tempo" per spiegare una nuova condizione culturale,

quella della società di massa, che ha preparato l'avvento e la

diffusione della televisione. Secondo Morin, infatti, la società

industriale avanzata genera una cultura di massa, resa necessaria dall'allargamento

dei diritti (politici e, appunto, culturali). Questa cultura, per essere

adeguata ad un pubblico di massa, non può che fondarsi su stereotipi:

e appunto di stereotipi si costituisce la comunicazione audiovisiva.

Quindi: in una società esiste un immaginario collettivo

(un insieme di credenze, di simboli e di conoscenze), rappresentato

da alcuni archetipi (simboli o valori ideali), che la cultura

televisiva trasforma in stereotipi, mettendoli in circolo in

un circuito di consumo sociale. La televisione, pertanto, non nasce

solo come imposizione, ma anche come desiderio, nel senso che

riproduce alcuni valori socialmente diffusi.

Una simile prospettiva

"culturologica" è stata adottata, in Italia, da Abruzzese.

Portando avanti l'idea che la televisione non sia la causa dei

processi culturali della modernità (come spesso si sostiene),

ma invece la sua conseguenza. Abruzzese riprende infatti una

letteratura ricca ma poco organica (Simmel, Benjamin, Sennett, Kracauer)

facendo precipitare tutte le questioni culturali della modernità

occidentale nello spazio della metropoli. E' proprio nelle metropoli,

nei grandi conglomerati urbani sorti nel XIX secolo (e quindi assai

prima dell'invenzione della televisione) che si viene a creare quella

ridefinizione dei rapporti tra spazi interni (la casa) e spazi esterni

(la strada), che sarà messa in atto definitivamente dalla tv

(che per l'appunto apre una "finestra sul mondo" all'interno

dello spazio domestico). Soprattutto, nella metropoli viene esaltata

l'esperienza visiva attraverso una lunga serie di dipositivi:

l'illuminazione nelle strade, il valore estetico assunto dalle merci,

l'abbellimento delle vetrine, lo sfoggio spettacolare delle Esposizioni

universali. Situazioni e "cornici" che anticipano la televisione,

e che ne creano lo spazio culturale. Abruzzese parla in questo senso

di "dinamiche prototelevisive", cioè di eventi che

hanno abituato gli individui al confronto con una complessità

visiva e linguistica che la televisione ha poi riprodotto e amplificato.

La tv riesce quindi ad incarnare un desiderio sociale a lei preesistente:

e questa è la ragione del suo fascino, ma anche della sua fragilità

(nel senso che se la televisione è stata generata dalla storia

della modernità, il passaggio alla post-modernità,

creando nuove necessità sociali non più di aggregazione

ma di differenziazione individuale, rende inevitabile anche la rovina

della tv).

Questo approccio

archeologico è stato spesso contestato sul piano scientifico

(per via di una certa assenza di metodo), ma ha certamente il merito

di fornire una migliore visione d'insieme dei processi culturali in

cui i media di massa si sono trovati ad agire. E, in aggiunta, questo

metodo consente anche una valutazione serena e ideologicamente equilibrata

della cultura di massa, molto spesso fatta oggetto di critiche severe

e irriducibili da parte degli ambienti intellettuali.

Non è casuale,

infatti, che questo approccio trovi i suoi migliori precedenti teorici

nell'opera di alcuni autori poco apprezzati dall'accademia, ma capaci

più di altri di intendere la diversità culturale dell'epoca

moderna rispetto a quelle precedenti: capaci soprattutto di cogliere,

nelle pieghe di un processo quantitativo (la trasformazione della

società tradizionale in società di massa e l'incremento

delle folle urbane) un valore qualitativo, cioè l'affermazione

di una nuova cultura. E' il caso di pensatori difficilmente collocabili

come Walter Benjamin (1892-1940), Siegfried Kracauer (1889-1966) e perfino

Antonio Gramsci (1891-1937), protagonisti di una prima legittimazione

dei generi della cultura di massa (cinema, romanzo giallo, romanzo d'appendice,

musica operettistica, letteratura di consumo, e così via) nel

nome delle funzioni svolte da questi generi nella società industriale

avanzata.

1.5 Media e

politica

Elezioni e tv

Uno dei problemi

più dibattuti negli ultimi anni è il rapporto tra politica

e televisione. Questo problema ha molte dimensioni: il limite da porre

alla presenza dei personaggi politici in tv, la regolamentazione della

propaganda elettorale e la propaganda "occulta", il controllo

politico (parlamentare) sull'emittenza, il conflitto di interessi e

la normativa antitrust, e così via. Tuttavia, in termini mediologici,

la questione fondamentale riguarda proprio il rapporto (in generale)

tra la politica e i media. E cioé: dal momento che la vita politica

è sempre più "mediatizzata", in che modo cambiano

le sue regole?

A questa domanda,

tuttavia, bisogna arrivare in modo graduale. Infatti la prima questione

da risolvere riguardava, inevitabilmente, gli effetti della televisione,

e cioè il potenziale distruttivo della propaganda televisiva

rispetto agli ordinamenti democratici. In questo come in altri casi,

peraltro, si è passati progressivamente da una concezione "forte"

degli effetti dei media ad una valutazione più equilibrata dei

poteri della televisione. Un ideale spartiacque tra queste due concezioni

può essere individuato nella ricerca condotta dagli studiosi

Jay Blumler e Denis McQuail sulle elezioni inglesi del 1964. Focalizzata

su due collegi elettorali, questa ricerca ha messo in luce un legame

reale tra le preferenze espresse dagli elettori e la loro esposizione

alla propaganda elettorale: in particolare, (anche) alla televisione

poteva essere imputato il successo sorprendente del "terzo partito"

(il partito liberale). Tuttavia, se è vero che la popolarità

del partito liberale era cresciuta nel corso della campagna elettorale,

è anche vero che aveva contagiato soprattutto i soggetti che

affermavano di rivolgersi alla televisione per chiarire la propria posizione

politica, e quindi soggetti non dotati in partenza di un'idea "forte",

e anzi particolarmente (e consapevolmente) malleabili anche perché

poco interessati alla politica, al di là dell'appuntamento elettorale.

Quindi il potere della televisione, per molti versi, viene assai ridimensionato

dai risultati di questa ricerca.

Giungendo a conclusioni

equilibrate, e poggiando su una metodologia di ricerca inappuntabile,

lo studio di Blumler e McQuail ha costituito a lungo il miglior esempio

di analisi degli effetti di una campagna elettorale. Tuttavia i tempi,

rispetto ad allora, sono cambiati. Con l'era della cosiddetta "videopolitica",

o della "politica spettacolo", il problema del rapporto tra

televisione e consenso elettorale si è posto in termini più

urgenti: le discussioni suscitate dalla vittoria di Berlusconi nelle

elezioni del 1994 e del 2001 ne costituiscono la migliore dimostrazione.

A partire dal 1994, infatti, in Italia si sono moltiplicate le iniziative

di studio destinate ad analizzare il rapporto tra elezioni e propaganda

televisiva. E' naturalmente difficile dare conto della varietà

di questi studi, ma se ne può fornire una minima visione d'insieme.

Infatti per questi scopi, oltre agli studi di Paolo Mancini, è

sufficiente ricordare la ricerca di Luca Ricolfi sulla campagna elettorale

del 1994 (la più scrupolosa sugli effetti della televisione)

e, sempre a partire da questa scadenza, l'attività dei gruppi

di ricerca e di monitoraggio sulle apparizioni dei leader in televisione,

coordinate da Franco Rositi all'Università di Pavia (il celebre

"osservatorio di Pavia") e da Mario Morcellini all'Università

di Roma. Anche di queste attività, com'è ovvio, non si

può fornire un resoconto significativo. Bisogna però rilevare,

più in generale, la frattura che si è creata tra le forti

convinzioni sugli effetti della televisione maturate dall'opinione pubblica

e dalla pubblicistica (soprattutto di sinistra), e i risultati della

ricerca mediologica di vario genere, che ha portato a conclusioni varie,

ma comunque meno allarmanti rispetto a questo clima di opinione.

Sarebbe però

superficiale far coincidere l'avvento della "politica spettacolo"

con il successo di Berlusconi, per quanto quest'ultimo ne abbia certamente

costituito la manifestazione più clamorosa e più appariscente.

In realtà questa trasformazione era già in atto nei decenni

precedenti all'avventura di Forza Italia. E' anticipita, negli Stati

Uniti, dalla presidenza di John Kennedy (1960-1963), diviene visibile

con i mandati di Nixon (1968-1973) e Carter (1976-1980), ed è

già definitivamente compiuta nel periodo della presidenza Reagan

(1980-1988). Con i suoi celebri interventi televisivi noti come "discorsi

al caminetto", ad esempio, Carter aveva inaugurato una nuova stagione

comunicativa, votata ad un tono protettivo e confidenziale (molto significativo

era l'utilizzo del maglione al posto dell'abbigliamento "ufficiale").

E negli anni ottanta, come accennato, Ronald Reagan ha portato a compimento

questo processo, servendosene come strumento essenziale alla definizione

della propria leadership (non dissimile, in Italia, è stata negli

stessi anni la strategia di Craxi).

Su questa "mediatizzazione"

della politica bisogna però riflettere. Infatti, anche se la

posta in gioco è la stessa, e cioè la conquista del consenso,

c'è una differenza sostanziale nel modo in cui i leader contemporanei

gestiscono la comunicazione, rispetto a come la gestivano i leader politici

tradizionali. Infatti, laddove questi ultimi erano (si sforzavano di

essere) autoritari, i leader di oggi si mostrano sempre più

seduttivi e confidenziali: non devono imporsi, ma devono piacere.

Di fronte ad una telecamera, si direbbe, più che ad esercitare

un potere sono chiamati a difendere la propria immagine.

Infatti la "televisizzazione"

della politica non ha aumentato il potere dei leader - come spesso si

sostiene - ma lo ha invece indebolito. Lo ha spiegato uno studioso come

Meyrowitz, mettendo in luce come la televisione tenda a ridurre lo scarto

tra governati e governanti. Con la tv, infatti, i governanti divengono

per la prima volta nella storia visibili: al punto che diviene

visibile, come dimostra il caso di Clinton, anche la loro vita privata.

Questo processo, naturalmente, indebolisce la figura del leader perché

la umanizza e ne scopre gli aspetti di maggiore vulnerabilità.

E scoprendo questi aspetti, inevitabilmente, i media espongono i leader

politici al rischio di essere screditati e messi in difficoltà

(come nel caso appunto di Clinton, processato in mondovisione), o addirittura

delegittimati (come nel caso dello scandalo "Watergate", alimentato

dal "Washington Post" fino alle dimissioni di Nixon). Queste

trasformazioni radicali ci riportano all'interrogativo di partenza,

e cioè al ruolo della politica nella società mediale.

Perché la democrazia televisiva, a ben vedere, non è semplicemente

una democrazia giocata su un terreno diverso (quello mediatico), ma

è invece un tipo diverso di democrazia.

E' possibile

una mediologia dello Stato?

Con la diffusione

della televisione, si è detto, nasce una democrazia diversa da

quelle precedenti. Se non altro perché, attraverso la televisione,

l'elettore può essere direttamente e continuamente aggiornato

sulle questioni politiche, svincolandosi quindi dalla sua dipendenza

informativa verso un istituto di mediazione come il partito (e questa

è una spiegazione della crisi dei partiti politici). Per molte

ragioni, siamo quindi nel pieno di una democrazia di tipo "televisivo".

Ma ogni mezzo di comunicazione dominante (nel periodo in cui

è cioè il più importante mezzo di comunicazione)

ha il potere di definire una particolare forma dell'azione politica.

Lo aveva intuito,

già negli anni '20, lo studioso americano Walter Lippmann, notando

come la formazione di un'opinione pubblica dipenda dalla creazione di

ambienti informativi, cioè di rappresentazioni della realtà.

Essendo impossibile, nelle società complesse, un contatto diretto

tra l'individuo e l'evento (se non in casi particolari e comunque minoritari),

la creazione di questo ambiente informativo dipende sostanzialmente

dall'azione dei media: Lippmann cita infatti l'esempio degli abitanti

inglesi e tedeschi di un'isola sperduta che, non essendo stati informati

dello stato di guerra tra Inghilterra e Germania, si comportavano come

se la guerra non esitesse. E quindi - questo è il punto - la

guerra non esisteva: perché sono i media a definire le condizioni

e le possibilità del confronto (o dello scontro) politico.

Se i media definiscono

la porzione di realtà di cui si interessa la politica e i modi

in cui se ne interessa (si pensi ai tempi dei dibattiti, sempre più

contratti per esigenze televisive), l'intreccio comunicazione-politica

investe questioni anche più rilevanti degli effetti (presunti

o reali) della propaganda televisiva. Come è possibile spiegare

questo intreccio? O meglio: è possibile un'analisi comunicativa

della politica, una mediologia della forma-Stato?

Ne é convinto,

senza riserve, Régis Debray, singolare studioso francese (ex

guerrigliero guevarista ed ex consigliere di Mitterrand), recentemente

convertitosi alla ricerca sui media. Secondo Debray, lo Stato si è

sempre mantenuto attraverso il controllo dei mezzi di costruzione della

propria immagine: i diversi ordinamenti istituzionali della storia moderna

(monarchia assoluta, monarchia feudale, repubblica) dipendono soprattutto

una strategia di costruzione dell'immagine. L'araldica e l'iconografia

(cioè l'insieme dei ritratti e degli stemmi di una casa regnante)

sono esempi di strategie di legittimazione del potere messe in atto

appunto attraverso le immagini. Esiste quindi uno "Stato scritto",

uno "Stato scuola" e uno "Stato schermo", nel senso

che le trasformazioni nella sfera dei media determinano una trasformazione

delle possibilità dello Stato di accedere ai mezzi per costruire

la propria immagine. Non si può comunque negare che l'idea di

Debray - malgrado i suoi innegabili aspetti di interesse - è

frutto di una colossale costruzione intellettuale non sempre rapportabile

alla realtà delle cose.

Passiamo ad un

piano più concreto, e più attuale. Se esiste una democrazia

televisiva (con caratteristiche riconoscibili: massima partecipazione

al voto, spettacolarizzazione della politica, esaurimento progressivo

del ruolo dei partiti), quale democrazia corrisponderà all'epoca

della Rete telematica (Internet)? Il problema, sostanzialmente, è

questo: se la rete Internet, essendo interattiva, permettesse a tutti

i cittadini di avere un contatto diretto con le istituzioni e con le

amministrazioni, quale sarebbe il ruolo della politica? Serviranno ancora

le istituzioni rappresentative (i partiti, il parlamento, i comitati,

e via dicendo) se ogni cittadino potrà esprimere direttamente

la propria opinione, sul nuovo territorio telematico?

Su questo tema,

la posizione più radicale è certamente quella del giovane

filosofo francese Pierre Lévy, per qualche anno lo studioso europeo

più quotato nel campo delle comunicazioni di massa. L'idea di

Lévy è che la Rete renderà inutili, secondo il

meccanismo di cui si è detto sopra, le istituzioni politiche

attuali. Questa idea ruota intorno alla distinzione tra democrazia "diretta"

e democrazia "rappresentativa". La democrazia diretta è

la condizione ideale dell'esistenza umana, cioè la democrazia

vera e propria, in quanto governo di tutto il popolo: per questioni

pratiche, tuttavia, questo ideale non è mai stato realizzato

se non, molto parzialmente, nelle polis classiche (molto parzialmente

perché la democrazia ateniese non era "inclusiva" ma

"esclusiva", cioè limitata ai cittadini e preclusa

agli schiavi). Nelle società complesse è ovviamente impossibile

la democrazia diretta (nella misura in cui è impossibile pensare

ad un parlamento che raccolga decine di milioni di persone), ed è

stata quindi adottata la formula rappresentativa in cui i cittadini

delegano la propria autorità attraverso le elezioni. Ma la democrazia

rappresentativa, ricorda Lévy, non è un ideale ma un'approssimazione,

o meglio uno strumento e non un fine, reso indispensabile dall'estensione

delle società (una democrazia diretta è possibile, per

forza di cose, solo in una piccola comunità).

Ma cosa succede

nel momento in cui - attraverso la tecnologia - è possibile immaginare

un parlamento con decine di milioni di persone? Succede, prosegue Lévy,

che la democrazia rappresentativa viene superata e si instaura una democrazia

diretta, in cui tutti i cittadini intervengono alla discussione e alla

deliberazione attraverso la Rete. La risposta di Lévy, in verità,

non è troppo convincente, e ancor meno convincente è l'estusiasmo

con cui il filosofo francese immagina la nascita di questo "parlamento

virtuale". Esistono infatti (almeno) due obiezioni rispetto a questo

modello. In primo luogo, è da considerare la possibilità

che l'accesso alla rete non sia realmente a beneficio di tutti, se non

altro per questioni economiche (e questo potrebbe creare una discriminazione

fondata sulla ricchezza). In secondo luogo, è indimostrabile

(e poco probabile) che gli utenti della Rete siano, per questa stessa

ragione, membri di una "comunità intelligente", cioè

persone in grado di interrogarsi sulle questioni politiche più

delicate, come imporrebbe l'appartenenza al parlamento telematico o

"agorà virtuale".

1.6 Apocalittici

e integrati

Chi sono

Esistono, secondo

un approccio ormai tradizionale, due modi di affrontare i media: uno

"apocalittico" e uno "integrato". Questa distinzione,

proposta da Umberto Eco nel 1964, ha avuto un successo straordinario,

fino a condizionare fortemente il rapporto della cultura italiana con

la tecnologia. Sono "apocalittici" i pensatori che sostengono

un'idea negativa della cultura di massa e "integrati", viceversa,

quelli che seguono un approccio più ottimistico, senza pregiudizi

ideologici verso il "midcult" e il consumo di massa. E' appena

il caso di sottolineare che il primo orientamento, quello degli apocalittici,

è molto più diffuso del secondo: basta pensare al clima

di opinione fortemente avverso alla televisione, sostenuto ancora oggi

da molti intellettuali.

Naturalmente,

neanche gli apocalittici sono realmente estranei a quella realtà

che dicono di disprezzare. Anzi, il loro lavoro critico è sempre

più interno ad un meccanismo di produzione (industriale)

e di consumo (di massa), che rende piuttosto paradossali certe esternazioni

(così come è paradossale sostenere, senz'altra specificazione,

che la televisione "rincretinisce" il pubblico, perché

chi lo sostiene è necessariamente un telespettatore, e quindi

una vittima eventuale). Rispetto all'idea di Eco, vanno però

aggiunte anche alcune considerazioni più precise. Infatti non

sembra che gli apocalittici abbiano realmente come aspetto distintivo

un giudizio negativo sui mezzi di comunicazione: al punto che gli intellettuali

(e gli apocalittici sono sempre intellettuali, o pretendono di

esserlo) fanno un uso sempre più consapevole delle tecnologie

(appaiono in tv, utilizzano Internet e la posta elettronica, e così

via). In realtà, gli apocalittici non hanno (necessariamente)

un'idea negativa dei media, ma hanno sempre un'idea negativa del

pubblico di massa.

Quando si parla

di apocalittici, è impossibile non pensare alla Scuola di Francoforte.

Con questo termine ci si riferisce ad un gruppo di filosofi e di studiosi,

raccolti negli anni Trenta intorno all'Istituto per gli Studi Sociali

di Francoforte, e poi emigrati negli Stati Uniti per sfuggire al nazismo.

I pensatori più noti di questa scuola sono Herbert Marcuse (1898-1979)

e Theodor Adorno (1903-1969), filosofo e sociologo il primo, filosofo

e musicologo il secondo. Secondo Adorno, la società contemporanea

ha progressivamente eliminato e razionalizzato "il mito",

cioè l'insieme dei valori culturali in cui si riconoscevano le

civiltà tradizionali. La vita è quindi ridotta alla semplice

applicazione dei comandi imposti dalle "macchine", cioè

dalla tecnologia avanzata, e il progresso non fa che esasperare questa

tendenza. Allo stesso modo, Marcuse ritiene che la società industriale

avanzata, per ottimizzare il proprio rendimento, abbia gradualmente

imposto il silenzio a tutte le "voci antitetiche", cioè

a tutte le discipline portatrici di opinioni contrarie all'ideologia

del progresso (l'arte, il libero pensiero, la letteratura). In entrambi

i casi, i mezzi di comunicazione hanno un ruolo decisivo nell'alimentare

questa ideologia del progresso, fino a creare, come sostiene Marcuse,

una società "ad una dimensione".

La riflessione

dei francofortesi nasce da un tentativo di reinterpretare il pensiero

marxiano. Questi autori si sono infatti interrogati sul fallimento della

prospettiva rivoluzionaria (e quindi dell'idea di Marx), individuandone

la ragione nella capacità della "sovrastruttura" (i

media, la cultura, la stampa) di agire sulla "struttura" (l'ordinamento

del capitalismo) legittimandola e preservandone l'integrità.

Di qui, naturalmente, una forte critica nei confronti dei media, che,

tuttavia, è spesso scaduta in un semplice esercizio di critica

verso la modernità, e verso la superficialità della cultura

di massa. Ragione per cui la riflessione della Scuola di Francoforte

sull'industria culturale non può che provocare effetti schizofrenici:

del tutto efficace nello svelare i meccanismi di cui si costituisce

l'apparato della produzione culturale (la razionalizzazione, la "chiusura

dell'universo di discorso", la collusione dei poteri), risulta

invece assai approssimativa nel prendere in esame il rapporto tra i

media ed il loro pubblico. Rimarrà, questo, il grande nodo irrisolto

del pensiero critico: voler dedurre dalla macchina della produzione,

e dall'iniquità del suo funzionamento, uno stato di passività

del consumatore che costituisce, invece, un problema di ordine diverso.

Il pensiero

negativo che serve