|

Amedeo Ferri è nato

a Belforte del Chienti, abita a Caldarola e trascorre dei periodi a

Roma. É tra gli ultimi veterani della seconda guerra mondiale e reduci

dalla prigionia a voler ricordare e poter raccontare le sue

vicissitudini che i giovani considerano ormai “d’altri tempi”. Vicende

umane che lo hanno visto, suo malgrado, vittima, ma anche protagonista

di episodi d’altruismo. Io ritengo che queste Storie siano meritevoli di

attenzione anche per chi viaggia da turista.

Il padre era un mezzadro, fiero repubblicano ed avverso alla dittatura.

Per non aver voluto firmare una petizione, lo stesso giorno della

nascita di Amedeo Ferri (il 22 novembre 1923) subì la purga con il sale

inglese. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il giovane Ferri

viveva a Caldarola; gli giunse qui la cartolina di leva e il 9 gennaio

1943 dovette partire dal Distretto Militare di Macerata per il “Deposito

Misto Truppe Egeo” di Barletta, aveva compiuto da poco 19 anni. Qui fu

assegnato al 9° Reggimento fanteria della divisione Regina con

destinazione ignota; l’equipaggiamento (per modo di dire) era per la

Russia. In ogni caso con le scarpe dalle suole di cartone non sarebbero

arrivati lontano: è noto che il vestiario e l’equipaggiamento dei

soldati italiani erano carenti da tutti i punti di vista.

- - -

Amedeo Ferri, in treno, da Barletta via Trieste e Lubiana, giunse a

Lárissa, antica città della Tessaglia (Grecia orientale). Poiché in zona

i partigiani greci avevano fatto saltare tre ponti ferroviari, il

contingente fu dirottato verso Rodi, Lero e Cefalonia. Da Lárissa

giunsero al Pireo, porto a 10 km a sud di Atene, dove sostarono per un

mese. Verso aprile-maggio del 1943 il contingente fu imbarcato per le

isole di Lero e Rodi (reparti della div. Regina presidiavano anche

l’isola di Coo). Perla del Dodecanneso, isola del sole o delle rose,

questi sono alcuni dei nomi che, sin dall’antichità, decantano le

splendide caratteristiche paesaggistiche di Rodi, la più grande isola

del Dodecanneso (colonia italiana dal 1912 al 1943).

Amedeo aveva un buon carattere, era il più giovane della Compagnia e la

mascotte, a volte ne approfittava per qualche scherzo. La giovane età

non gli impedì di notare i litigi che avvenivano nelle fila davanti alle

case di tolleranza dell’isola tra i militari del Regio Esercito e i

volontari della Milizia Nazionale Sicurezza Nazionale le “camicie nere”:

tra di loro non correva buon sangue. La sede del 3° Battaglione era a

Salaco. Durante le frequenti marce "accelerate" di esercitazione verso

la costa, intese a tenerli allenati per un eventuale sbarco degli

Inglesi, Amedeo e altri a volte si dissetarono con l’acqua delle pozze.

A causa della malaria fu ricoverato all’ospedale da campo di Campochiaro.

Frequenti furono i bombardamenti di aerei britannici. Nonostante ciò, il

clima era ottimo, i pochi mesi trascorsero in fretta; di certo il peggio

doveva ancora venire.

I Greci, i Turchi ed anche gli Italiani dell’isola erano d’accordo nel

sostenere che da quando era stato governatore Cesare Maria De Vecchi

(dal 2 dicembre 1936 al 9 dicembre 1940), la situazione locale era

notevolmente peggiorata. Era terminata la tranquilla convivenza tra le

varie etnie dell’isola e regnava il malcontento generale. Forse qualche

militare italiano se ne sarà anche accorto, ma i contingenti tedeschi

della divisione corazzata Sturm Rhodos del gen. U. Kleemann, fornita di

carri Tigre affluiti nei primi mesi del 1943, erano aumentati ed avevano

assunto via via il controllo dei più importanti punti strategici di

Rodi: nodi stradali e due aeroporti. Il 25 luglio del 1943 quando il

duce fu messo in minoranza e fatto arrestare dal Re un sottotenente

della milizia, preso dal panico, decise di cedere la divisa; Amedeo per

scherzo la indossò e cedette la sua all’ufficiale. Lo incontrò il

colonnello che gli disse bonariamente: «Ferri anche stavolta ne hai

combinata una delle tue!».

Giunse presto il fatidico 8 settembre dell’armistizio che fu fatale ai

militari italiani. Alle 19,30 venne ricevuto il comunicato radio di

Badoglio sull’armistizio che colse impreparati ufficiali e soldati

italiani. I teutonici, invece, avendo previsto l’evento (piano Achse),

anche qui come a Cefalonia, non persero tempo a riflettere, sopraffecero

subito gli ex alleati. L’indecisione dell’ammiraglio Inigo Campioni,

governatore dell’isola e comandante delle forze armate dell’Egeo, fu

disastrosa; il promesso aiuto inglese non fu efficace. Dopo poco più di

due giorni di resistenza, che costarono 143 morti tra ufficiali e

soldati e 300 feriti, sopraggiunse l’ordine di resa; alcuni soldati, con

le lacrime agli occhi, spezzarono i calci dei fucili prima di

ammucchiarli sulla catasta! Fu così che 40 mila italiani dovettero

arrendersi a 7 mila tedeschi. Numerosi italiani, sottrattisi alla

cattura, continuarono nella clandestinità la lotta ai tedeschi.

Verso l’11 settembre il reparto di Amedeo fu disarmato a Pisito (Psinthos),

sede del comando di Reggimento. I tedeschi evacuarono subito gli

ufficiali italiani per evitare che scatenassero la rivolta tra le

truppe. I soldati furono radunati in campi di prigionia con guardie

armate. Il tentativo di “resistere senza sparare”, voluto

dall’Ammiraglio Campioni, fu fatale: messo agli arresti, portato nei

campi di concentramento polacchi, fu infine fucilato in Italia nel 1944

con Mascherpa. Al contrario nell’isola di Lero, importante base per

sommergibili, i marinai e i fanti della stessa divisione Regina di

presidio opposero un’accanita resistenza ai nazisti fino alla mezzanotte

del 16 novembre 1943. Amedeo e gli altri soldati del suo reparto, dopo

circa 50 giorni, furono trasferiti in nave al Pireo. Qui vennero a

sapere che il 23 settembre precedente, la nave mercantile italiana

Donizetti, era stata silurata dai cacciatorpediniere britannici, colando

a picco a largo di Prassonissi con un carico 1.825 uomini prigionieri.

Raggiunto il Pireo, gli italiani provenienti da Rodi si trovavano nei

pressi dei magazzini portuali, quando le sirene d’allarme annunciarono

un bombardamento aeronavale; gli italiani furono lasciati liberi di

mettersi in salvo con l’obbligo di radunarsi a “cessata esigenza”.

Ognuno di loro sciamò per proprio conto; il giovane Amedeo Ferri,

vagando, raggiunse addirittura il centro d’Atene fin sotto l’Acropoli.

La fame cominciò a farsi sentire, fu costretto a bussare in più porte in

cerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Una donna greca, il cui

marito era morto sul fronte italiano e il figlio era prigioniero dei

tedeschi, si commosse e, non avendo cibo, gli regalò un lenzuolo, dalla

cui vendita avrebbe potuto ricavare qualcosa. Dopo due, tre giorni quasi

tutti si ritrovarono dove erano stati lasciati liberi.

Oggi, conoscendo i successivi sviluppi, non è facile comprendere e

condividere la loro scelta, ma Amedeo sostiene che fuggire in un paese

straniero, occupato militarmente, non era davvero facile, inoltre tutti

speravano in un’imminente fine del conflitto. Restarono al Pireo per

qualche settimana e poi furono trasferiti in varie località dei Balcani

su carri bestiame. Ospiti indesiderati quali zecche e pidocchi

ovviamente non pagavano il biglietto: essi insieme alla mancanza

d’igiene erano tra le principali cause di malattie. A Belgrado, nei

pressi della confluenza del fiume Sava con il Danubio, aveva sede un

campo di smistamento (Dulac 171 o 172) per prigionieri di varie

nazionalità: Italiani, Bulgari, Polacchi, Rumeni, Greci, Russi, ecc. Il

campo fu confuso dagli Alleati per un acquartieramento di truppe

tedesche. I bombardieri americani, con base a Foggia, iniziarono un

lungo bombardamento di 5-6 ore che provocò centinaia di morti tra i

prigionieri. Uno spezzone colpì all’addome l’amico Giovanni Rapaccioni

di Pallorito (San Severino Marche). Amedeo lo soccorse prontamente e

chiamò subito un ufficiale medico tedesco, ma questi gli comunicò

brevemente che il suo compagno d’armi non aveva nessuna possibilità di

sopravvivenza e gli disse: «Prendi la fede a portala ai suoi familiari».

Non la prese, ma l’amico lasciò la moglie e due bambine.

Dopo la quarantena, furono trasferiti in un’altra località sulle alture

di Belgrado; rimasero accampati in una grandissima fornace e dormirono

sotto le pensiline d’asciugatura dei mattoni. Una partigiana

montenegrina di 18 anni fu catturata e portata nel campo, i tedeschi non

si erano accorti che la ragazza sotto i vestiti aveva nascosto una

pistola. Alla prima occasione favorevole la giovane cercò di uccidere il

comandante del campo, ma riuscì solo a ferirlo di striscio ad una

spalla. Presa come esempio, fu fucilata alla presenza di tutti; la

giovane morì coraggiosamente al grido di “Viva la libertà”. A causa

della forte sorveglianza dei campi di prigionia, i pur attivi partigiani

slavi non tentarono mai di liberarli. Nell’ala a loro riservata, i

Russi, un giorno riuscirono a far saltare con l’esplosivo un tratto di

recinzione, suonarono le sirene dell’allarme ma diversi prigionieri

riuscirono a svignarsela. I Russi, una volta fuggiti, difficilmente

venivano ripresi, sia per la buona conoscenza della lingua che per il

decisivo aiuto fornito dalle popolazioni slave. Nel campo i forzati più

deboli si appartavano, non avevano più nemmeno la forza di andare a

prendere il rancio, Amedeo, quando poteva, provvedeva a portare loro

qualcosa con la gavetta. In quel tunnel di disperazione ogni tanto

trapelava qualche barlume di luce: c’erano anche degli austriaci

antinazisti e qualche tedesco che non condivideva il duro trattamento

riservato ai prigionieri. Un sottufficiale dell’esercito tedesco, che

distribuiva il rancio, consigliò più volte ad Amedeo di trovarsi una

gavetta più capiente per ricevere una maggiore razione. Al costo di 500

dinari, riuscì a trovare una gavetta degli Alpini che conteneva oltre il

doppio della sua.

In seguito Amedeo fu prelevato, insieme con altri 150 prigionieri,

dall’organizzazione Todt per scavare camminamenti, trincee, per

costruire ferrovie e oleodotti fino ai monti Carpazi. L’organizzazione

Todt, un servizio del Genio della Wehrmacht, aveva reclutato con forza

nei paesi europei occupati e presi dai campi di prigionia ben 14 milioni

di lavoratori (dal 1941 solo un quinto erano tedeschi). Orari

massacranti, ferrea disciplina e tremende condizioni di vita, erano la

ricetta di Albert Speer, l’architetto di Hitler, che, grazie a questa

mobilitazione forzata, riuscì a prolungare di almeno due anni la guerra,

causando ulteriori milioni di morti. In Grecia nel 1942 la Todt aveva

costruito la rotabile asfaltata Atene-Salonicco.

Sui monti Carpazi l’inverno del 1944 raggiunse temperature di - 40° C. I

nostri forzati si appoggiarono su fattorie semi abbandonate e vi

restarono per circa 40 giorni. Erano fortunati quando riuscivano a

dormire sulla paglia di qualche stalla. Ai confini orientali

dell’Ungheria, Amedeo fu vittima di un principio di congelamento alle

gambe. Fu salvato dal decisivo intervento di alcuni collaboratori russi

che lo presero di peso nudo e lo deposero sulla neve frizionandolo e

facendogli così riprendere la circolazione del sangue a mani e gambe.

In quella regione, una mattina d’inizio ‘44, Amedeo con alcuni compagni

si allontanò dalla fattoria per recarsi alla ricerca di cibo, senza aver

chiesto il dovuto permesso. Riuscirono a trovare due sacchi di pane,

alcune mele e un po’ di lardo. Al loro rientro tutto questo ben di Dio

fu gettato dai tedeschi nel fango e calpestato. Inoltre Amedeo e il suo

amico brigadiere di Chiavari della Guardia di Finanza furono frustati a

sangue. Una donna della fattoria fece poi loro degli impacchi con acqua

e sale. Il lavoro forzato non proseguiva secondo le aspettative tedesche

perché i prigionieri cercavano di rallentarlo e contrastarlo per quanto

possibile. Questo finché giunsero le nuove leve delle SS (classi 1926-

’27-17 anni) dopodichè il controllo divenne ancora più insopportabile.

La Pasqua del penultimo anno di guerra (9 aprile 1944) trovò Amedeo e

gli altri accampati in una fattoria abbandonata vicino a Nova (provincia

di Zala) in Ungheria, un paese nei pressi del lago Balaton.

In quel

periodo stavano costruendo degli snodi ferroviari. Un pomeriggio,

accompagnato da un anziano austriaco dell’organizzazione Todt, di

ritorno dal lavoro, malato, per recarsi alla visita medica dovette

percorrere 6-7 chilometri sulla neve. Nell’infermeria, che aveva sede in

un vecchio teatrino, fu visitato dal dr Secondino Tricarico di Troia

(FG), ufficiale medico, anche lui prigioniero. Il buon sanitario gli

diagnosticò una bronchite con pleurite, ma aveva pochissimi farmaci.

Un’aspirina, probabilmente scaduta, gli causò un’intossicazione.

L’anziano austriaco ad un certo punto non fu più in grado di

sorreggerlo; trovò una zingara nascosta in un tugurio nella boscaglia e

lo affidò a lei. La donna si prese amorevole cura di Amedeo: lo riscaldò

con il focolare, lo rifocillò con bevande calde e lo coprì con degli

stracci. Grazie alla provvidenza divina, la notte di riposo al caldo gli

fece bene. Il mattino seguente ritornò l’austriaco, accompagnato da un

commilitone e lo trasportarono con due bastoni e un telo, a mo’ di una

rudimentale slitta indiana. In quel

periodo stavano costruendo degli snodi ferroviari. Un pomeriggio,

accompagnato da un anziano austriaco dell’organizzazione Todt, di

ritorno dal lavoro, malato, per recarsi alla visita medica dovette

percorrere 6-7 chilometri sulla neve. Nell’infermeria, che aveva sede in

un vecchio teatrino, fu visitato dal dr Secondino Tricarico di Troia

(FG), ufficiale medico, anche lui prigioniero. Il buon sanitario gli

diagnosticò una bronchite con pleurite, ma aveva pochissimi farmaci.

Un’aspirina, probabilmente scaduta, gli causò un’intossicazione.

L’anziano austriaco ad un certo punto non fu più in grado di

sorreggerlo; trovò una zingara nascosta in un tugurio nella boscaglia e

lo affidò a lei. La donna si prese amorevole cura di Amedeo: lo riscaldò

con il focolare, lo rifocillò con bevande calde e lo coprì con degli

stracci. Grazie alla provvidenza divina, la notte di riposo al caldo gli

fece bene. Il mattino seguente ritornò l’austriaco, accompagnato da un

commilitone e lo trasportarono con due bastoni e un telo, a mo’ di una

rudimentale slitta indiana.

Il prigioniero Ferri, risanato e ritemprato, era di nuovo al lavoro in

un centro dove si riparavano ponti, ferrovie e oleodotti. Ritornato poi

nella capitale serba fu messo a riparare scarpe insieme con altri otto

calzolai, vi erano anche sarti e barbieri. La baracca aveva sede a

fianco del reparto disinfezione. Vedeva passare i nuovi arrivi del campo

seminudi nonostante il freddo intenso, tra loro vi erano anche i

partigiani delle brigate “Garibaldi” (aveva anche tentato di

raggiungerli una volta ma era stato preso). Neanche le privazioni e le

sofferenze erano riuscite a far diventare Amedeo indifferente e

insensibile: solidarizzava con i feriti e i malati. Un giorno, mosso a

compassione, si appropriò di un pacco di pastrani militari francesi per

riparare dal freddo quei prigionieri. Il parapiglia della distribuzione

fece accorrere i tedeschi che decisero di fucilare Ferri. Si salvò solo

grazie all’intermediazione di un colonnello di Venezia, collaboratore

dei nazisti. Il 20 giugno del 1944 a Belgrado si diffuse la notizia

dell’attentato a Hitler, creando gran confusione e attesa di libertà

deluse in breve. Amedeo cercò di approfittarne ritentando la fuga, ma

dopo soli 3-4 giorni fu ripreso dai Cetnici, che lo riconsegnarono allo

stesso campo. I Cetnici (il cui nome deriva da un’antica organizzazione

militare per la lotta contro i Turchi) del col. Mihailović erano

nazionalisti serbi fedeli al re, dapprima alleati degli Italiani poi dei

tedeschi quando dopo l’8 settembre vennero scaricat ida Londra a favore

della Leadership comunista di Tito che non prevedeva un regno. In questo

panorama politico molto variegato si svolse la sanguinosa guerra di

liberazione iugoslava che si lasciò dietro un seguito di odi etnici,

razziali e religiosi, mai sopiti. Josip Broz detto Tito sconfisse sì,

per ora, i vari nazionalismi ma la guerra costò la vita di quasi 2

milioni di iugoslavi più diversi milioni di senza tetto: alla fine

rimase un paese in rovina!

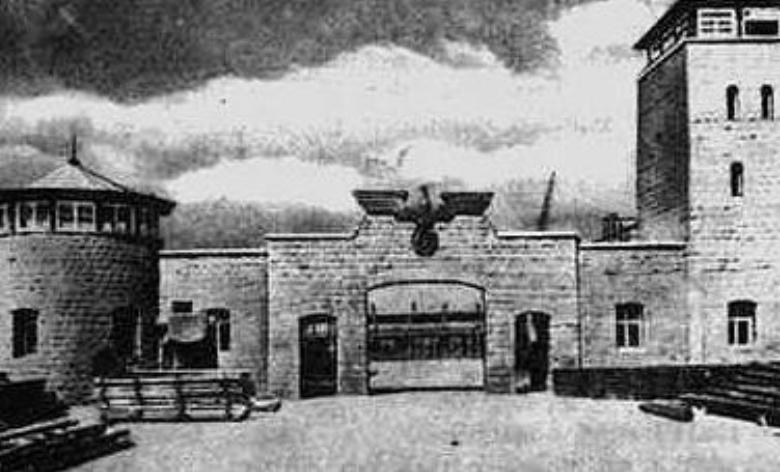

Anche a causa dell’ultima fuga, Amedeo fu spedito al campo di

concentramento di Mauthausen in Austria. Qui la fortuna volle che,

durante la distribuzione del mestolo di brodaglia, fu riconosciuto

dall’ufficiale medico che era stato con lui al 3° Battaglione di stanza

a Rodi. Nel lager avveniva lo sfruttamento intensivo dei deportati

utilizzati come schiavi in una vicina cava di granito. Oggi si sa che

tra le varie uccisioni (che voglio risparmiare ai lettori), alcuni

deportati furono semplicemente bagnati e lasciati morire al gelo del

rigido inverno austriaco. Amedeo e il suo gruppo di prigionieri, per una

dozzina di giorni, dovettero dormire seduti perché non c’era spazio

sufficiente per le brande.

Dopo lo sgombero di due baracche occupate dai

Rom (zingari) e dai testimoni di Geova, lo spazio aumentò. A qualche

centinaio di metri vi era una ciminiera che a volte emanava un lezzo

mortale. Loro non erano a conoscenza di ciò che accadeva in quel luogo;

oggi sappiamo bene cosa significava “sgombero”! Dei 200.000 deportati in

questo lager solo la metà sopravvisse. Fu merito dell’ufficiale medico

italiano se Amedeo, anziché finire in una doccia a gas, fu aggregato ad

una colonna di forzati diretta nuovamente in Jugoslavia ad una miniera

non lontana da Cettigne (Cetinje), antica capitale del regno

montenegrino. Nel Montenegro operavano unità partigiane del maresciallo

Tito e della divisione italiana partigiana “Garibaldi”. Forse si

trattava di una miniera di bauxite, l’alluminio era di vitale importanza

per la macchina bellica tedesca.. L’ingegnere tedesco addetto che passò

in rassegna i nuovi arrivati, osservando Amedeo commentò sarcastico: «Mi

hanno mandato dei cadaveri?». Mesi di lavoro forzato, denutrizione,

freddo e malattie avevano ridotto Amedeo Ferri al fantasma di se stesso.

Lo dichiararono non idoneo al lavoro in miniera e insieme ad altri

cinque fu aggregato a delle colonne di prigionieri dirette nelle

retrovie. Ricorda che durante questa dura marcia percorse 50-60 km al

giorno, anche sotto la pioggia battente. In lontananza sibilavano i

razzi Katiuscia russi (chiamati anche “gli organi di Stalin” in uso ai

partigiani di Tito) che martellavano le truppe tedesche in ritirata. Tra

i prigionieri, Amedeo incontrò due compaesami: Mario Pieroni e Carlo

Sparvoli. Durante la terribile marcia il giovane Ferri cadde sul margine

della strada sfinito dalla fame, fu soccorso e si riprese grazie ad un

tozzo di pane, offertogli dai due caldarolesi, avuto in cambio delle

fedi. Era il 31 marzo 1945, sabato santo dell’ultimo anno di guerra.

Amedeo Ferri si trovava con una colonna di prigionieri in ritirata a

circa 30 km da Wiener Neustadt in Austria dove stavano giungendo le

avanguardie russe del generale Tolbuchin. Il nostro prigioniero era allo

stremo delle forze e quindi poco controllato, decise così di tentare

nuovamente la fuga. Si camminava a fianco di un fiumiciattolo e ogni ora

si faceva sosta. Avrebbe provato da solo ad attraversarlo all’imbrunire

e, nel caso non fosse ritornato, altri dieci prigionieri l’avrebbero

seguito. Stava sopraggiungendo la notte, quando si allontanò di

soppiatto, ma nell’attraversare la vegetazione fluviale produsse dei

rumori e i tedeschi se ne accorsero. Si salvò grazie ad un brigadiere

napoletano della Guardia di Finanza, impiegato come aiuto interprete. I

tedeschi gli chiesero di tradurre: «Digli di ritornare che non gli

facciamo nulla», ma il coraggioso brigadiere urlò: «Hanno lasciato i

cani, cerca un posto sicuro e non farti trovare!». Guadagnata con

notevole ansia l’agognata libertà, non fu però facile mantenerla. Rimase

nascosto per due giorni in una pineta tra i ginepri e i rami dei pini

spezzati dalle bombe, finché la sete e la fame cominciarono a farsi

sentire. Memore delle precedenti catture, evitò accuratamente i luoghi

abitati e si avvicinò con estrema cautela alla carrozzabile. Vide

transitare un plotone di guastatori tedeschi in ritirata. Ad un

austriaco di passaggio chiese se erano arrivati i russi, l’uomo rispose

di no. Transitò poi un soldato russo a cavallo che, credendolo un

tedesco, gli puntò il mitra, riuscì con qualche parola e gesti a fargli

capire che era un prigioniero italiano fuggito dai nazisti. Il sovietico

saltò giù da cavallo, lo abbracciò, gli diede dei viveri di conforto e

gli raccomandò vivamente di non bere acqua che poteva essere stata

avvelenata. Non ricorda il grado del benefattore, perché sulle divise

dell’Armata Rossa era assai difficile distinguerli. Si rimise in cammino

di buona lena verso occidente e dopo qualche ora vide transitare una

divisione corazzata russa diretta a Vienna. Incontrò un polacco e un

greco, pure loro prigionieri e poco dopo due soldati russi, tornando

verso le retrovie, li portarono al loro comando che aveva sede in una

pineta. I russi erano assai diffidenti e prevenuti nei confronti degli

italiani. Dopo un lungo, pressante interrogatorio, quasi un lavaggio del

cervello, lo fecero salire su di un piccolo mezzo blindato e lo

portarono in un’infermeria dove lo pesarono: 43 chili; era rimasto pelle

e ossa. Da lì, a bordo di camion con feriti lievi, lo portarono a

Budapest e lo abbandonarono in città solo, dove trascorse quasi cinque

mesi. Dopo lo sgombero di due baracche occupate dai

Rom (zingari) e dai testimoni di Geova, lo spazio aumentò. A qualche

centinaio di metri vi era una ciminiera che a volte emanava un lezzo

mortale. Loro non erano a conoscenza di ciò che accadeva in quel luogo;

oggi sappiamo bene cosa significava “sgombero”! Dei 200.000 deportati in

questo lager solo la metà sopravvisse. Fu merito dell’ufficiale medico

italiano se Amedeo, anziché finire in una doccia a gas, fu aggregato ad

una colonna di forzati diretta nuovamente in Jugoslavia ad una miniera

non lontana da Cettigne (Cetinje), antica capitale del regno

montenegrino. Nel Montenegro operavano unità partigiane del maresciallo

Tito e della divisione italiana partigiana “Garibaldi”. Forse si

trattava di una miniera di bauxite, l’alluminio era di vitale importanza

per la macchina bellica tedesca.. L’ingegnere tedesco addetto che passò

in rassegna i nuovi arrivati, osservando Amedeo commentò sarcastico: «Mi

hanno mandato dei cadaveri?». Mesi di lavoro forzato, denutrizione,

freddo e malattie avevano ridotto Amedeo Ferri al fantasma di se stesso.

Lo dichiararono non idoneo al lavoro in miniera e insieme ad altri

cinque fu aggregato a delle colonne di prigionieri dirette nelle

retrovie. Ricorda che durante questa dura marcia percorse 50-60 km al

giorno, anche sotto la pioggia battente. In lontananza sibilavano i

razzi Katiuscia russi (chiamati anche “gli organi di Stalin” in uso ai

partigiani di Tito) che martellavano le truppe tedesche in ritirata. Tra

i prigionieri, Amedeo incontrò due compaesami: Mario Pieroni e Carlo

Sparvoli. Durante la terribile marcia il giovane Ferri cadde sul margine

della strada sfinito dalla fame, fu soccorso e si riprese grazie ad un

tozzo di pane, offertogli dai due caldarolesi, avuto in cambio delle

fedi. Era il 31 marzo 1945, sabato santo dell’ultimo anno di guerra.

Amedeo Ferri si trovava con una colonna di prigionieri in ritirata a

circa 30 km da Wiener Neustadt in Austria dove stavano giungendo le

avanguardie russe del generale Tolbuchin. Il nostro prigioniero era allo

stremo delle forze e quindi poco controllato, decise così di tentare

nuovamente la fuga. Si camminava a fianco di un fiumiciattolo e ogni ora

si faceva sosta. Avrebbe provato da solo ad attraversarlo all’imbrunire

e, nel caso non fosse ritornato, altri dieci prigionieri l’avrebbero

seguito. Stava sopraggiungendo la notte, quando si allontanò di

soppiatto, ma nell’attraversare la vegetazione fluviale produsse dei

rumori e i tedeschi se ne accorsero. Si salvò grazie ad un brigadiere

napoletano della Guardia di Finanza, impiegato come aiuto interprete. I

tedeschi gli chiesero di tradurre: «Digli di ritornare che non gli

facciamo nulla», ma il coraggioso brigadiere urlò: «Hanno lasciato i

cani, cerca un posto sicuro e non farti trovare!». Guadagnata con

notevole ansia l’agognata libertà, non fu però facile mantenerla. Rimase

nascosto per due giorni in una pineta tra i ginepri e i rami dei pini

spezzati dalle bombe, finché la sete e la fame cominciarono a farsi

sentire. Memore delle precedenti catture, evitò accuratamente i luoghi

abitati e si avvicinò con estrema cautela alla carrozzabile. Vide

transitare un plotone di guastatori tedeschi in ritirata. Ad un

austriaco di passaggio chiese se erano arrivati i russi, l’uomo rispose

di no. Transitò poi un soldato russo a cavallo che, credendolo un

tedesco, gli puntò il mitra, riuscì con qualche parola e gesti a fargli

capire che era un prigioniero italiano fuggito dai nazisti. Il sovietico

saltò giù da cavallo, lo abbracciò, gli diede dei viveri di conforto e

gli raccomandò vivamente di non bere acqua che poteva essere stata

avvelenata. Non ricorda il grado del benefattore, perché sulle divise

dell’Armata Rossa era assai difficile distinguerli. Si rimise in cammino

di buona lena verso occidente e dopo qualche ora vide transitare una

divisione corazzata russa diretta a Vienna. Incontrò un polacco e un

greco, pure loro prigionieri e poco dopo due soldati russi, tornando

verso le retrovie, li portarono al loro comando che aveva sede in una

pineta. I russi erano assai diffidenti e prevenuti nei confronti degli

italiani. Dopo un lungo, pressante interrogatorio, quasi un lavaggio del

cervello, lo fecero salire su di un piccolo mezzo blindato e lo

portarono in un’infermeria dove lo pesarono: 43 chili; era rimasto pelle

e ossa. Da lì, a bordo di camion con feriti lievi, lo portarono a

Budapest e lo abbandonarono in città solo, dove trascorse quasi cinque

mesi.

I russi, considerato lo sbandamento e i furti perpetrati in città dai

reduci, dagli sfollati e dagli ex prigionieri, diramarono un bando che

comparve anche sui quotidiani: in sostanza chi non rientrava nei campi

di raccolta veniva denunciato al tribunale militare russo e poi spedito

in Siberia. Era vivamente consigliabile non farsi prendere dalla GPU (la

polizia segreta russa). Amedeo entrò in un campo di raccolta di tutte le

nazionalità, già sede dell’accademia militare ungherese. Fu curato da

una dottoressa russa che aveva studiato a Padova, la quale gli

diagnosticò una tubercolosi, acuita dal deperimento e dal freddo.

Il

medico prese a benvolere Amedeo e gli confidò che, se non avesse reagito

alle cure, avrebbe dovuto inviarlo a Sochi o Yalta sul mar Nero, dove si

trovavano i sanatori per malati di TBC. Dopo due o tre mesi di terapie a

base d’iniezioni sembrò migliorare. Amedeo lavorò alla costruzione di

ponti di barche sul Danubio, consumando i pasti forniti dalla Croce

Rossa; le buone razioni di cibo gli consentirono di riprendersi

fisicamente, almeno in parte. In un giorno di libertà decise di recarsi

in treno presso il lago di Komárom. Sulla carrozza fu avvicinato da

alcuni soldati sovietici della Mongolia che s’impossessarono del suo

zaino, credendo contenesse oggetti di valore. Nella sacca teneva quel

poco a cui si era affezionato come gli indirizzi di persone conosciute

durante la guerra e prigionia e un lasciapassare russo. Il su è giù per

i territori, già appartenenti all’Impero Ottomano, per Amedeo non era

ancora terminato. Il contingente di prigionieri italiani doveva

inizialmente essere rimpatriato per mare da Odessa via Dardanelli, ma

alla stazione ferroviaria di Bucarest la Croce Rossa Internazionale

decise di farli rientrare con il treno via Austria. Furono predisposte

le tradotte e dopo 15 giorni giunsero ad Innsbruck. Qui una colta

signora, rimasta vedova di guerra, gli fornì un paio di pantaloni, una

camicia e vitto e alloggio per 3-4 giorni. Raggiunto il confine

italiano, gli ex prigionieri furono presi in consegna dagli inglesi che

provarono ad inquadrarli, ma molti preferirono fuggire (di inquadramenti

ne avevano abbastanza, ormai erano in Italia): ognuno ritornò a casa per

conto suo con mezzi di fortuna e senza nulla: Amedeo Ferri riuscì

finalmente a rientrare a Macerata il 25 agosto 1945. Qualcuno aveva

erroneamente riferito alla madre di aver visto in Abruzzo il figlio

Amedeo rimasto con una sola gamba. La madre disperata si recò in Abruzzo

e vi rimase per dieci giorni nelle vane ricerche del figlio. Amedeo

Ferri si ritiene fortunato di essere riuscito a sopravvivere a

Mauthausen con quello che si seppe dopo. Tra gli ottomila italiani

deportati è uno dei sopravvissuti. I superstiti di quel campo, il 16

maggio 1945 prima del rimpatrio, giurarono di combattere per “un mondo

nuovo, libero, giusto per tutti”. Per cercare di curare le malattie

contratte in quegli anni terribili, Amedeo fu ricoverato al

convalescenziario partigiani e reduci “Mario Pasi” di Lavarone Cappella

(Trento). Il

medico prese a benvolere Amedeo e gli confidò che, se non avesse reagito

alle cure, avrebbe dovuto inviarlo a Sochi o Yalta sul mar Nero, dove si

trovavano i sanatori per malati di TBC. Dopo due o tre mesi di terapie a

base d’iniezioni sembrò migliorare. Amedeo lavorò alla costruzione di

ponti di barche sul Danubio, consumando i pasti forniti dalla Croce

Rossa; le buone razioni di cibo gli consentirono di riprendersi

fisicamente, almeno in parte. In un giorno di libertà decise di recarsi

in treno presso il lago di Komárom. Sulla carrozza fu avvicinato da

alcuni soldati sovietici della Mongolia che s’impossessarono del suo

zaino, credendo contenesse oggetti di valore. Nella sacca teneva quel

poco a cui si era affezionato come gli indirizzi di persone conosciute

durante la guerra e prigionia e un lasciapassare russo. Il su è giù per

i territori, già appartenenti all’Impero Ottomano, per Amedeo non era

ancora terminato. Il contingente di prigionieri italiani doveva

inizialmente essere rimpatriato per mare da Odessa via Dardanelli, ma

alla stazione ferroviaria di Bucarest la Croce Rossa Internazionale

decise di farli rientrare con il treno via Austria. Furono predisposte

le tradotte e dopo 15 giorni giunsero ad Innsbruck. Qui una colta

signora, rimasta vedova di guerra, gli fornì un paio di pantaloni, una

camicia e vitto e alloggio per 3-4 giorni. Raggiunto il confine

italiano, gli ex prigionieri furono presi in consegna dagli inglesi che

provarono ad inquadrarli, ma molti preferirono fuggire (di inquadramenti

ne avevano abbastanza, ormai erano in Italia): ognuno ritornò a casa per

conto suo con mezzi di fortuna e senza nulla: Amedeo Ferri riuscì

finalmente a rientrare a Macerata il 25 agosto 1945. Qualcuno aveva

erroneamente riferito alla madre di aver visto in Abruzzo il figlio

Amedeo rimasto con una sola gamba. La madre disperata si recò in Abruzzo

e vi rimase per dieci giorni nelle vane ricerche del figlio. Amedeo

Ferri si ritiene fortunato di essere riuscito a sopravvivere a

Mauthausen con quello che si seppe dopo. Tra gli ottomila italiani

deportati è uno dei sopravvissuti. I superstiti di quel campo, il 16

maggio 1945 prima del rimpatrio, giurarono di combattere per “un mondo

nuovo, libero, giusto per tutti”. Per cercare di curare le malattie

contratte in quegli anni terribili, Amedeo fu ricoverato al

convalescenziario partigiani e reduci “Mario Pasi” di Lavarone Cappella

(Trento).

Nel 1950, dopo sei mesi di matrimonio, emigrò con la moglie e il figlio

in Argentina dove rimase fino al 1953. Abitava a Berazategui (a sud est

di Buenos Aires), vicino a Quilmes dove aveva sede la più grande

birreria del Sud America. Per questioni di lavoro si recava spesso a San

Fernando (vicino a San Isidro), con un collega che forniva pelli per

scarpe a un russo originario di Tbilisi (Georgia). Lì incontrò varie

volte un tedesco, il cui volto gli rimase fortemente impresso. Qualche

anno dopo vide la foto dell’uomo sui giornali e venne a sapere che si

trattava di Adolf Eichmann ufficiale nazista responsabile dell’uccisione

di milioni di ebrei che, trovato da Simon Whiesenthal, rapito dal Mossad

fu in seguito processato e condannato a morte a Tel Aviv. Un altro

incontro lo riporto ai più recenti ricordi di guerra. Sul treno per

Buenos Aires notò un uomo che gli sembrava di conoscere. Dopo alcuni

giorni decise di rivolgergli la parola. Scoprì che si trattava di tale

Nicola Stella, originario della provincia di Catanzaro e operaio alla

Todt in Ungheria. A questo punto si abbracciarono fortemente con grande

commozione. Ogni tanto riaffiorano in lui, pensionato di guerra con

croci, i ricordi delle passate sofferenze che non gli fanno però perdere

l’ottimismo. Concludo con una sua bella frase: «In tutto il mondo si

trova sempre qualcuno buono!

|