|

|

I morti del

bosco carpatico e il pope uniate

Dopo una nevicata il lavoro nel bosco riprendeva duro e logorante. Con

quel legname, una volta tagliato, non si fabbricavano solo assi per

costruzioni, ma si alimentavano anche le caldaie delle locomotive quando

scarseggiava il carbone destinato per priorità alle industrie.

Il fisico di molti non riusciva a reggere i ritmi di lavoro, in aggiunta

eravamo esposti a malattie da raffreddamento perché avevamo ancora i

miseri vestiti che ci erano rimasti dall’Italia e alcuni, leggeri,

ricevuti sul posto. Avevamo acceso la stufa nella baracca, ma potevamo

alimentarla solo con ritagli e potature raccolte nel sottobosco, e il

più delle volte erano scarti di legno bagnato che faceva solo fumo.

Il vitto era diventato monotono e insufficiente. Non mangiavamo verdura

cruda o frutta ormai da settimane, per non parlare di carne. La conta

del mattino spesso era la conta dei morti, di quelli che non si erano

più risvegliati. Seppi di più sull’utilizzo del legno tagliato quando

una parte di noi, me compreso, fu distaccata a valle nella segheria

raccordata alla ferrovia.

Lì si potevano incontrare anche contadini e avere con loro scambi,

spendendo la nostra misera paga in corone, ma anche volendo, quello che

non c’era non si poteva comprare poi i prezzi ci tagliavano fuori dalla

maggior parte dei beni. Eravamo anche riusciti a sapere che l’Italia non

si era arresa. La guerra continuava e con essa sarebbe continuata la

nostra prigionia.

Poco distante dalla segheria vi era un gruppo di case e, su quelle,

svettava un piccolo e basso campanile. Anche se la costruzione era in

legno, si vedeva benissimo che era una chiesa con la sua croce in alto.

Domandai più volte, cercando di farmi capire a gesti, se qualcuno

conoscesse il prete, o “pope” come dicevano loro, che veniva a

officiare, ma le difficoltà della lingua non consentivano di capirci, o

almeno così sembrava.

Un giorno, all’improvviso, mi trovai davanti un religioso come se fosse

capitato lì per caso. Non sapevo cosa dire, ma mi tolse lui

dall’imbarazzo parlando uno stentato italiano e facendomi intendere che

lui era un prete della chiesa di Roma, anche se dall’abbigliamento e

dalla forma non sembrava.

Quando mi ripresi dalla sorpresa, cercai di spiegargli che i miei

compagni morivano abbandonati, senza un segno di misericordia, e gli

chiesi se poteva far qualcosa, non tanto per me qui alla segheria, ma

per quelli che erano su nel bosco al taglio. Mi disse che aveva capito e

avrebbe chiesto al comando il permesso di venire con me quando fossi

rientrato al campo. Gli lasciai tutti i miei soldi guadagnati con il

lavoro perché ci portasse qualcosa di commestibile.

Non si dovette attendere

molto perché nell’aria c’era un gran fermento. I Greco Cattolici Ruteni

che abitavano quella parte d’Ungheria a sud della catena dei Carpazi,

esultavano per la fine della guerra e per la pace firmata dalla nazione

ucraina con l’Austria.

Non capivo bene cosa fosse

successo ma il prete si unì a noi, al momento del trasferimento, con una

sua cavalcatura, un ragazzo (che doveva essere suo figlio perché, così

mi aveva detto, era sposato!), e un sacco di viveri. |

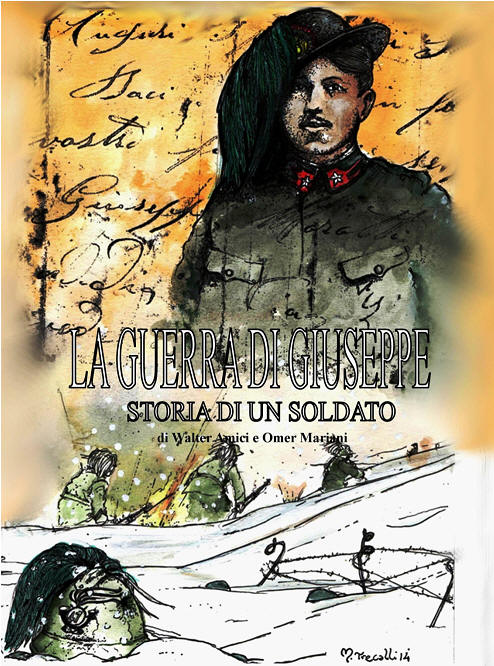

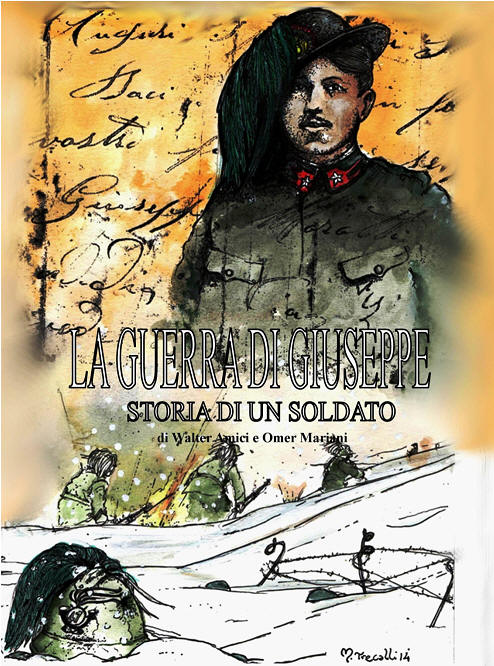

Il racconto si snoda attraverso il ritratto di una grande famiglia

contadina bergamasca dell’800, i Morotti di Grumello che, allo scoccare

del conflitto, è pesantemente coinvolta nella chiamata militare di tutti

i maschi di famiglia in età di leva. La fortuna vuole che tutti, escluso

lo zio Giuseppe Previtali fratello della madre, tornino a casa ma Luigi

Giuseppe lo fa portando con sé i segni di una lunga e dolorosa

prigionia, che nel breve volgere di un anno lo condurrà a morte. Nelle

pagine del libro sarà possibile seguire molte delle vicende belliche

note, dalle battaglie del Carso fino a quelle sconosciute della Carnia.

E’ proprio qui, in Carnia, alla fine di ottobre del 1917, che Giuseppe e

molti compagni del 47° battaglione autonomo Bersaglieri sono fatti

prigionieri dando inizio a un calvario itinerante nell’Est Europa che è

sintetizzato nei suoi momenti più importanti.

La sua destinazione sarà ai confini dell’Impero di Vienna, nella Galizia

martoriata dalle battaglie che vi sono state combattute dal 1914 al

1917. Qui si consumano in maniera violenta anche divisioni etniche e

religiose, inasprite dalle vicende della Rivoluzione Russa.

Giuseppe cercherà di uscire da questa trappola e di portare in salvo il

compagno Gustavo che muore però dieci giorni dopo la fine della guerra.

Le violenze che si compiono nel mese di novembre 1918 (e che

continueranno anche dopo) nel ghetto ebraico di Leopoli, capitale della

Galizia, segneranno profondamente il suo animo e solo la forza della

volontà lo riporterà a casa. Alla frontiera però non trova degli amici,

ma una nazione a pezzi che lo considera, per la seconda volta, un

nemico, un traditore e che lo ritiene, a detta di tanti, un italiano “da

rieducare”. Le porte della sua cascina si spalancheranno in un freddo

pomeriggio d’inizio marzo quando anche i parenti e i genitori

faticheranno a riconoscerlo.

Le sofferenze fisiche, spesso, non sono nulla a confronto di quelle

dello spirito e della mente e solo la continua e assidua assistenza

familiare condurranno Giuseppe fuori da questo tunnel buio. Il suo

essere resterà, però, come svuotato e apatico nei confronti del mondo,

tanto da preoccupare la famiglia che farebbe qualsiasi cosa pur di

curarlo e aiutarlo.

La sua morte improvvisa, dovuta ai gravi danni patiti in prigionia e da

lui non compiutamente manifestati, coglie familiari e amici impreparati

ma accomunati, nella sofferenza, ai congiunti di tanti altri, morti chi

per cause belliche, chi per i postumi del conflitto e chi per l’epidemia

di “spagnola” che passava a raccogliere fra i più deboli il suo obolo di

dolore e di morte.

|

Era almeno un mese che mancavo dal campo, e quello che vidi all’arrivo

mi tolse la parola. Dei miei compagni ne erano restati ormai ben pochi,

oltre a Gustavo: gli altri, morti di stenti e di fatiche, erano andati

ad aggiungersi al campo delle croci.

Un bersagliere di un altro reggimento giaceva sul pagliericcio in

condizioni pietose. Il prete giunse in tempo per dargli l’estrema

unzione, poi la sua anima volò via come un uccellino. Era più pesante la

sua anima del suo corpo.

Quando, dopo la messa in latino, ci trovammo tutti in cerchio attorno al

prete, questi cercò di spiegarci in parole povere che in Russia, dopo la

rivoluzione bolscevica di Lenin, dell’ottobre passato, era in atto una

guerra civile fra le diverse popolazioni della Russia oltre che con i

rivoluzionari.

Gli Ucraini avevano deciso di recuperare le libertà perse 800 anni

prima, rispolverando un nazionalismo sopito da tempo. In pratica avevano

dichiarato guerra ai Russi bolscevichi, e anche a quelli che non erano

né zaristi né bolscevichi ma che osteggiavano le loro mire

indipendentiste come i seguaci del vecchio Zar.

Non c’era nulla di buono nelle sue parole. Queste montagne rischiavano

da un momento all’altro di diventare un terreno di scontro e nessuno

sapeva che fine avremmo fatto noi, prigionieri di una guerra non più

nostra. Ci ascoltò e confessò, poi distribuì quello che aveva portato

con sé e abiti pesanti per affrontare l’inverno ancora lungo. Ci disse

anche che di chiese come la sua ne avremmo incontrate altre poi riprese

la via del ritorno prima che facesse notte.

L’ordine di partenza giunse verso metà marzo e rifacemmo in senso

inverso il sentiero del bosco verso la ferrovia lasciata quattro mesi

prima. I volti e il fisico distrutto ora esprimevano bene la nostra

condizione. La lunga fila era diventata una piccola colonna di spettri.

I più si trascinavano appoggiandosi a chi stava meglio nell’immaginifica

speranza di una vicina salvezza.

Era la libertà, la fine delle sofferenze o l’inizio di una nuova

tragedia? La cosa ci fu più chiara quando vedemmo che il treno che

arrivava aveva la locomotiva rivolta a est per portarci oltre la catena

montuosa dei Carpazi.Leopoli

La mattina del sesto giorno di marcia si vide lontananza, su alcune

colline, una grande città che poteva essere la nostra meta. Anche i più

deboli si fecero forza nella speranza che il nostro calvario fosse

giunto al termine.

A sera arrivammo alla periferia di Leopoli e questa volta ci misero in

un vero campo per prigionieri, come denunciava la struttura che sembrava

però semi abbandonata. Alcuni uomini si stavano dando da fare, intorno a

un fuoco con un pentolone, per approntare la nostra prima cena, le

solite rape e cavoli.

Ci lasciarono riposare due giorni per smaltire il viaggio allucinante.

Qualcuno fece venire anche un medico per verificare il nostro stato di

salute che non doveva essere dei migliori. I più gravi, gli infetti,

erano allontanati e non so dove li avrebbero portati. Nei giorni

successivi scoprimmo che le guardie che ci sorvegliavano erano ridotte a

pochi uomini, tanto che si poteva entrare e uscire dal campo

tranquillamente anche senza un lavoro assegnato, e questo senza che ciò

provocasse alcuna ritorsione.

Si trattava di anziani delle milizie territoriali, o Landsturm , di

varie regioni dell’Impero multilingue, prigionieri come noi del loro

destino. Nessuno aveva la più pallida idea di cosa stesse succedendo in

quella regione né di come sarebbe andata a finire. Il vecchio Imperatore

austriaco era già morto quando avevamo lasciato il Carso, e delle

“fortune” del nuovo non si sapeva nulla.

La nostra fame era in parte anche la fame dei nostri carcerieri perché

era come se Vienna si fosse dimenticata di tutti, di noi e dei suoi

soldati. Uno fra questi, che non avevo mai visto prima e che gli

Austriaci chiamavano Endo, ci si avvicinò dopo che ebbe visto la scheda

di Gustavo (che veniva da Modena). In uno stentato italiano ci fece

capire che suo padre era stato un vecchio soldato del Duca di Modena,

poi fuggito nei territori dell’Impero con la Brigata Ducale nel 1859 e

arruolato nell’esercito austroungarico fino al 1880. Qualche anno prima

del congedo era nato lui, Dovendo Ferrari, divenuto soldato della

territoriale, di anni quarantacinque, ora residente a Bolzano.

La mattina presto, dopo la scodella di caffè d’orzo con un pezzo di pane

nero, ci facevano uscire dal campo e con picconi e badili andavamo verso

il centro della città a sgomberare le strade dalle macerie e a

controllare se qualche muro sbrecciato poteva ancora reggere o se era

meglio demolirlo e recuperare i mattoni.

Altrettanto facevamo con caselli ferroviari e massicciate perché

tornassero totalmente agibili. Qualche convoglio militare su quella

linea ferroviaria, diretta a Czernowitz, aveva ripreso a funzionare.

Non era raro che sotto le macerie trovassimo anche cadaveri decomposti,

specialmente quando si trattava di case di periferia occupate da

sbandati delle campagne su cui la guerra era passata come un rullo

compressore. Se sotto le macerie si trovavano oggetti preziosi o di

valore, era molto pericoloso tenerli per sé perché, in caso d’ispezione

o se sorpresi a venderli, sarebbe seguita l’immediata fucilazione. E

successe.

Man mano che il nostro lavoro ci portava verso il centro della città dal

lato di sud est, ci apparvero edifici di rara bellezza che contrastavano

fortemente con quanto visto fino allora nelle campagne e nei paesi

attraversati. Il centro sembrava miracolosamente intatto nonostante il

vento della guerra fosse passato più volte: solo qualche mucchio di

macerie qui e là, il degrado di strade e case lasciate a se stesse e

manutenzione di opere pubbliche abbandonate da anni ne erano il segno.

A me sembrava una grande città, molto più grande di Bergamo, con chiese,

conventi, parchi, scuole, caffè, tram. Questi spesso però giacevano

distrutti o carbonizzati sulla sede stradale e dovevano essere sospinti

verso un deposito, dove si raccoglieva tutto quanto poteva essere

reimpiegato.

Era durante le pause del mezzogiorno che avevamo occasione di incontrare

chi viveva ancora in città. Dalla generosità di alcune di queste persone

riuscivamo, a volte, a ottenere qualche cosa in più da mettere in pancia

in cambio di qualche lavoretto. Eravamo retribuiti con la paga del

soldato ma occasioni per spendere non ve ne erano molte.

Giravano in città le più strane monete e la diffidenza dei negozianti

era alta. C’era solo uno spaccio, presso una caserma, dove spendere i

nostri soldi, ma solo saltuariamente aveva generi alimentari.

Diversamente andava quando lavoravamo per opere pubbliche, come le

fognature, e allora ci pagavano in corone austriache.

Infatti, Gustavo, per l’esperienza che aveva in opere edili interrate,

da metà aprile era stato nominato caposquadra per riattare i tratti di

fognatura crollati o pericolanti. Mi aveva preso con sé come aiutante,

anche se diceva che, per la mia statura piuttosto alta, io non ero

adatto a quel lavoro: m’insegnava in fretta, quasi presagisse di non

aver forze per continuare a lungo. La maggior parte del tempo la passava

fuori da quei buchi, al sole, fino a che, ad agosto, non fu più in grado

di scendere sotto e poi, addirittura, di raggiungere il centro città. |