Prologo.

Ci sono storie che sembrano romanzi. Films, addirittura.

Grandi storie con personaggi eccezionali. Avvenimenti incredibili e coincidenze.

Colpi di scena ed intrighi, ma soprattutto misteri. Strani, stranissimi misteri.

Sono storie che sarebbero romanzi da leggersi tutti d’un fiato; oppure sarebbero

films da vedere e rivedere, ricordandoli passo dopo passo. Come quando si esce

da un cinema o si chiude un romanzo ben scritto.

Solo che con queste storie non si può fare così. Non si possono ricordare con

soddisfazione come se fossero avventure della fantasia. E per due motivi: perchè

sono storie brutte... e perchè sono storie vere.

Capitolo 1 – Si parte da lontano.

Ecco, se

la nostra storia fosse un romanzo si aprirebbe con l’immagine di una donna che

cammina. Cammina piano, tranquillamente. E’ stata una bella giornata ed ora è

sera. Una fresca sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo

compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li.

Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua.

Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una

brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che,

quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane.

sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo

compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li.

Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua.

Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una

brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che,

quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane.

Adesso la nostra donna sta tornando verso casa dopo aver gettato la spazzatura.

E c’è quasi arrivata; deve solo attraversare la strada ed è davanti al cancello

del vialetto del suo palazzo. Non c’è ragione che si volti indietro. Non quel

giorno in particolare; non in quel momento. Non si volta e non si accorge,

invece, che dietro di lei ci sono due uomini che la stanno seguendo.

Fermiamoci

qui e torniamo indietro. Un flashback. Come si fa nei film e nei romanzi.

Bari. 11

giugno 1969. Aula della prima sessione della corte d’assise. E’ un lunedi e

sono le 11.30. Il presidente di quella corte sta per leggere la sentenza a

carico di sessantaquattro persone. Non sono persone da poco. Non sono semplici

delinquenti comuni. Sono la mafia di Corleone. Sono i boss ed i soldati dei

corleonesi accusati di una serie impressionante di delitti e di associazione a

delinquere. Non di mafia. L’associazione a delinquere di stampo mafioso ancora

non esiste. Anche

perchè

c’è ancora qualcuno, tanti, che dicono che è proprio la mafia che non esiste. I

delitti di cui sono accusati, però, quelli esistono davvero. Il giudice

istruttore Cesare Terranova ha ricostruito decine di omicidi avvenuti a

Corleone.

perchè

c’è ancora qualcuno, tanti, che dicono che è proprio la mafia che non esiste. I

delitti di cui sono accusati, però, quelli esistono davvero. Il giudice

istruttore Cesare Terranova ha ricostruito decine di omicidi avvenuti a

Corleone.

Bari. 11 giugno 1969. ore 11.30. Il presidente del tribunale sta per

leggere la sentenza. I sessantaquattro imputati, la mafia di Corleone, gli

avvocati, il pubblico ministero aspettano in silenzio e trattengono il fiato.

Liggio Luciano, capo della famiglia dei Corleonesi: assolto! Riina Salvatore,

detto Totò, il suo braccio destro: assolto! Provenzano Bernardo, detto Binnu u

tratturi: assolto! Bagarella Leoluca, detto Luchino: assolto! E con loro anche

gli altri sessanta imputati. Con formula piena o per insufficienza di prove.

Come era sempre successo in quasi tutti i processi di mafia. A Bari, a Lecce, a

Viterbo a Catanzaro. Spostati da Palermo per legittima suspicione... e poi...

tutti assolti! Tutti a casa. Come se non fosse mai successo niente.

Ma perchè

tutto questo? Come è possibile? Come potevano tutti essere ciechi o corrotti? La

realtà non è così semplice. La realtà è più complessa di così: la ragione è

legata al fatto che i tribunali valutavano i singoli reati, spesso non ne

trovavano le prove ed ancor più spesso non ne capivano le logiche perchè le

logiche erano legate a quanto accadeva all’interno dell’organizzazione mafiosa.

Tutto accadeva a seguito di un conflitto nell’organizzazione stessa ed era

necessario riconoscere questo elemento ma non era facile all’epoca e quindi si

finiva con un nulla di fatto. Niente

prove, niente testimoni, nessuno che abbia visto o sentito niente. Nessuno che

sappia dire cos’è questa mafia e neanche se esista davvero. Nemeno per gli

avvocati. Per loro non esistono i mafiosi ed i loro clienti sono solo degli

imputati accusati di essere mafiosi. Ma, partendo loro dal presupposto che tutti

i clienti sono innocenti...

Restiamo

però in quell’aula di tribunale, a Bari, nel 1969. Ecco, se fosse davvero un

film la nostra storia, a questo punto la macchina da presa si sposterebbe.

Lascerebbe gli imputati che esultano per l’assoluzione; lascerebbe il pubblico

ministero, costretto, per l’ennesima volta, ad ingoiare la rabbia di una nuova,

ingiusta, sconfitta, e si fermerebbe su un altro uomo poco distante. Un uomo

dalla fronte molto ampia, vestito in modo poco appariscente, che se non avesse

un blocco note in mano potrebbe benissimo essere

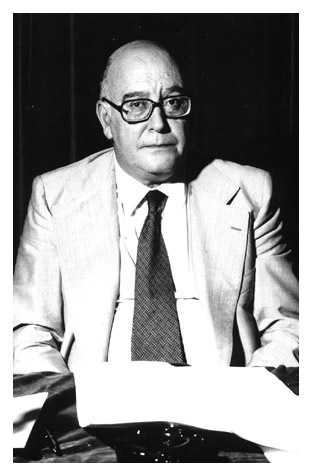

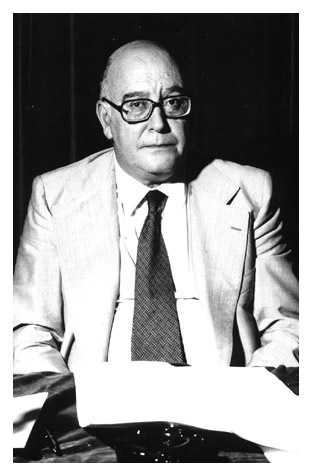

semplicemente un uscere. E’ un

giornalista invece. Uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e

meno, purtroppo, nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto. Che riesce a

capire le cose prima ancora che succedano. Ma cominciamo a mettere un pò di

nomi: il giornalista si chiama Mario Francese. Per lui il giornalismo è una

passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione: comodo e

ben pagato. Era il capo ufficio stampa di un assessorato, e si è fatto assumere

al Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani di Palermo, di cui è diventato

responsabile della cronaca giudiziaria. Mario Francese era un uomo buono,

solare, un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia.

Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Lui cercava

solo di usare una sua piccola rete di informatori. Grente che stava nelle

taverne e nei bar della città, nel palazzo di giustizia o all’interno dei

mercati popolari. Questo era necessario per capire come era fatta la città di

Palermo e per andare oltre la semplice notizia. Mario Francese ha un pallino,

come una specie di ossesione: i corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia,

lui lo ha capito, ed i corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i

corleonesi, sono più pericolosi degli altri. Totò Riina, Leoluca Bagarella,

Bernardo Provenzano. Anche questi, alcuni li possiamo immaginare mentre se ne

vanno liberi dal palazzo di giustizia, sono tutti personaggi da romanzo.

Soprattutto Totò Riina, il braccio destro di Luciano Liggio, di cui presto

prenderà il posto come capo della famiglia dei corleonesi.

semplicemente un uscere. E’ un

giornalista invece. Uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e

meno, purtroppo, nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto. Che riesce a

capire le cose prima ancora che succedano. Ma cominciamo a mettere un pò di

nomi: il giornalista si chiama Mario Francese. Per lui il giornalismo è una

passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione: comodo e

ben pagato. Era il capo ufficio stampa di un assessorato, e si è fatto assumere

al Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani di Palermo, di cui è diventato

responsabile della cronaca giudiziaria. Mario Francese era un uomo buono,

solare, un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia.

Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Lui cercava

solo di usare una sua piccola rete di informatori. Grente che stava nelle

taverne e nei bar della città, nel palazzo di giustizia o all’interno dei

mercati popolari. Questo era necessario per capire come era fatta la città di

Palermo e per andare oltre la semplice notizia. Mario Francese ha un pallino,

come una specie di ossesione: i corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia,

lui lo ha capito, ed i corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i

corleonesi, sono più pericolosi degli altri. Totò Riina, Leoluca Bagarella,

Bernardo Provenzano. Anche questi, alcuni li possiamo immaginare mentre se ne

vanno liberi dal palazzo di giustizia, sono tutti personaggi da romanzo.

Soprattutto Totò Riina, il braccio destro di Luciano Liggio, di cui presto

prenderà il posto come capo della famiglia dei corleonesi.

Capitolo 2 – I personaggi.

Sulla sua carta d’identità,

sopra la fotografia che lo ritrae da giovane, con i baffetti ed i capelli ricci

fissati dalla brillantina, c’è scritto Salvatore Riina ma tutti lo chiamano

Totò. Totò u curtu per la sua corporatura massiccia e per la sua bassa statura.

Totò Riina non è colto, non ha studiato. Come dirà in un processo: “Sono un

quinta elementare!”. Ma per fare carriera in Cosa Nostra non c’è bisogno di una

laurea. Lui comincia presto: uccide il suo primo uomo a diciannove anni in una

rissa; finisce in carcere, si fa sei anni, poi esce, torna a Corleone e continua

con la sua carriera. Per raccontare il suo modo di vedere le cose c’è un

aneddoto: Totò Riina si trova assieme ad alcuni dei suoi a progettare un

attentato, molti anni più avanti. Qualcuno dei suoi gli fa notare,

rispettosamente e con molta cautela, perchè è difficile muovere un appunto a

Totò Riina, che per compiere quell’attentato bisogna sparare d’estate sulla

spiaggia e ci sono

processo: “Sono un

quinta elementare!”. Ma per fare carriera in Cosa Nostra non c’è bisogno di una

laurea. Lui comincia presto: uccide il suo primo uomo a diciannove anni in una

rissa; finisce in carcere, si fa sei anni, poi esce, torna a Corleone e continua

con la sua carriera. Per raccontare il suo modo di vedere le cose c’è un

aneddoto: Totò Riina si trova assieme ad alcuni dei suoi a progettare un

attentato, molti anni più avanti. Qualcuno dei suoi gli fa notare,

rispettosamente e con molta cautela, perchè è difficile muovere un appunto a

Totò Riina, che per compiere quell’attentato bisogna sparare d’estate sulla

spiaggia e ci sono

molti bambini. Potrebbero morire dei bambini. “E allora?”

dice Totò Riina. “Anche a Sarajevo muoiono i bambini!”. Ecco, questo è il modo

di concepire gli affari di Cosa Nostra che ha Totò Riina: come una guerra; una

guerra da vincere a tutti i costi e contro tutti. Questo è Riina Salvatore; e

Leoluca Bagarella è il suo braccio destro. E’ anche lui un personaggio da

romanzo; uno dei capi più sanguinari di Cosa Nostra. Per raccontare Luchino

Bagarella c’è una fotografia: Bagarella assieme a sette carabinieri che faticano

a tenerlo fermo. Siamo negli anni settanta: Leoluca Bagarella è all’inizio della

sua carriera nella mafia ma è già latitante. E’ stato fermato dai carabinieri

per un controllo casuale, insieme ad una ragazza, e poi portato in caserma ma

non è stato riconosciuto. Bagarella ha fretta di andarsene, non vuole farsi

riconoscere. Soprattutto non vuole compromettere la ragazza che è con lui e che

poi diventerà sua moglie. Ma proprio mentre sta uscendo dalla caserma, nel

corridoio, incontra un maresciallo dei carabinieri che lo riconosce. Ce ne

vogliono sette di carabinieri per bloccarlo, immobilizzarlo e riportarlo dentro.

molti bambini. Potrebbero morire dei bambini. “E allora?”

dice Totò Riina. “Anche a Sarajevo muoiono i bambini!”. Ecco, questo è il modo

di concepire gli affari di Cosa Nostra che ha Totò Riina: come una guerra; una

guerra da vincere a tutti i costi e contro tutti. Questo è Riina Salvatore; e

Leoluca Bagarella è il suo braccio destro. E’ anche lui un personaggio da

romanzo; uno dei capi più sanguinari di Cosa Nostra. Per raccontare Luchino

Bagarella c’è una fotografia: Bagarella assieme a sette carabinieri che faticano

a tenerlo fermo. Siamo negli anni settanta: Leoluca Bagarella è all’inizio della

sua carriera nella mafia ma è già latitante. E’ stato fermato dai carabinieri

per un controllo casuale, insieme ad una ragazza, e poi portato in caserma ma

non è stato riconosciuto. Bagarella ha fretta di andarsene, non vuole farsi

riconoscere. Soprattutto non vuole compromettere la ragazza che è con lui e che

poi diventerà sua moglie. Ma proprio mentre sta uscendo dalla caserma, nel

corridoio, incontra un maresciallo dei carabinieri che lo riconosce. Ce ne

vogliono sette di carabinieri per bloccarlo, immobilizzarlo e riportarlo dentro.

Riina Salvatore, Bagarella

Leoluca... e Provenzano Bernardo? Lui in aula non c’è; lui è latitante già fin

dal 1963! Di lui, sino al momento dell’arresto, si ha solo una foto segnaletica

che lo ritrae come un giovane di 26 anni, alto e robusto, con i capelli lucidi

di brillantina come se fosse appena uscito dal parrucchiere. Lo chiamano “il

ragioniere” e questo potrebbe far pensare che sia una persona più moderata, meno sanguinaria dei suoi compagni. Però lo chiamano anche “Binnu”, che significa

Bernardo, “u tratturi”, il trattore; per la sua volontà ferrea ma anche perchè

dove passa lui non cresce nemmeno più l’erba. Ci penserà poco più avanti a

dimostrare la proprietà di quel soprannome, quando un gruppo di mafiosi

travestiti da agenti di polizia fa irruzione nel covo di una famiglia rivale in

Viale Lazio a Palermo. Devono uccidere tutti, recuperare dei documenti

compromettenti e poi dare fuoco a tutto l’appartamento. Vogliono giocare sulla

sorpresa, su quel travestimento, come Al Capone a Chicago nella strage di San

Valentino; ma uno dei mafiosi travestiti ha troppa fretta e si mette a sparare

subito bruciando l’effetto sorpresa e facendo saltare la trappola. In

quell’appartamento si scatena l’inferno: passano tre minuti in cui tutti sparano

contro

sanguinaria dei suoi compagni. Però lo chiamano anche “Binnu”, che significa

Bernardo, “u tratturi”, il trattore; per la sua volontà ferrea ma anche perchè

dove passa lui non cresce nemmeno più l’erba. Ci penserà poco più avanti a

dimostrare la proprietà di quel soprannome, quando un gruppo di mafiosi

travestiti da agenti di polizia fa irruzione nel covo di una famiglia rivale in

Viale Lazio a Palermo. Devono uccidere tutti, recuperare dei documenti

compromettenti e poi dare fuoco a tutto l’appartamento. Vogliono giocare sulla

sorpresa, su quel travestimento, come Al Capone a Chicago nella strage di San

Valentino; ma uno dei mafiosi travestiti ha troppa fretta e si mette a sparare

subito bruciando l’effetto sorpresa e facendo saltare la trappola. In

quell’appartamento si scatena l’inferno: passano tre minuti in cui tutti sparano

contro

tutti. Alla fine restano a terra cinque morti e tre feriti. Una strage

che passerà alle cronache come la strage di Viale Lazio. Nel gruppo dei mafiosi

travestiti c’era anche lui, Bernardo Provenzano. Gli altri vorrebbero scappare;

quelli della famiglia avversaria sono morti tutti. Anche il loro capo, Michele

Cavataio, e tra poco arriverà la polizia, quella vera... ma lui no. Provenzano

non vuole ancora andarsene perchè vuole controllare. Tira fuori il capo della

famiglia avversaria da sotto la scrivania sotto la quale è caduto e lo gira, ma

Cavataio si volta di scatto puntandogli in faccia una pistola. Spara; ma a

vuoto, perchè ha finito i colpi. Prova a sparare anche Provenzano ma la sua

mitraglietta si inceppa. Allora colpisce Cavataio alla testa con il calcio

dell’arma, prende un’altra pistola e lo finisce. Questo è Bernardo Provenzano,

Binnu u tratturi.

tutti. Alla fine restano a terra cinque morti e tre feriti. Una strage

che passerà alle cronache come la strage di Viale Lazio. Nel gruppo dei mafiosi

travestiti c’era anche lui, Bernardo Provenzano. Gli altri vorrebbero scappare;

quelli della famiglia avversaria sono morti tutti. Anche il loro capo, Michele

Cavataio, e tra poco arriverà la polizia, quella vera... ma lui no. Provenzano

non vuole ancora andarsene perchè vuole controllare. Tira fuori il capo della

famiglia avversaria da sotto la scrivania sotto la quale è caduto e lo gira, ma

Cavataio si volta di scatto puntandogli in faccia una pistola. Spara; ma a

vuoto, perchè ha finito i colpi. Prova a sparare anche Provenzano ma la sua

mitraglietta si inceppa. Allora colpisce Cavataio alla testa con il calcio

dell’arma, prende un’altra pistola e lo finisce. Questo è Bernardo Provenzano,

Binnu u tratturi.

Ma in quell’aula di tribunale

lui non c’è, c’è soltanto la sua foto segnaletica. E’ un vero e proprio mistero

Bernardo Provenzano, un fantasma che non c’è e di cui non si sa niente. Un

personaggio da romanzo, appunto.

Capitolo

3 – Gli altri personaggi.

In un romanzo, all’inizio, si

cerca ogni appiglio per presentare tutti i personaggi principali della storia.

Ma, oltre a Bernardo Provenzano, ce ne sono altri due, molto importanti per noi

che non erano in quel tribunale, a Bari, perche non ci potevano essere in quanto

appartengono tutti e due ad un altro ambiente. Uno si chiama Giuseppe Puglisi,

ma tutti lo chiamano Don Pino, e non perchè sia un Boss; è un prete. Un

semplice

parroco di borgata che ha preso i voti nel 1960 e sta a sette cannoli, un

quartiere di Palermo che sta vicino a brancaccio, quello in cui è nato. Don

Pino, un prete, un semplice sacerdote di borgata. Il secondo invece è un uomo

politico. Si chiama Salvo Lima ed è un uomo politico molto importante. Deputato

alla camera nelle liste della Democrazia Cristiana, eletto con ottantamila voti,

da un anno ha lasciato la corrente di Amintore Fanfani per transitare in quella

di Giulio Andreotti. E’ un uomo imponenete, il fazzoletto candido sempre nel

taschino della giacca, le sigarette fumate con un corto

semplice

parroco di borgata che ha preso i voti nel 1960 e sta a sette cannoli, un

quartiere di Palermo che sta vicino a brancaccio, quello in cui è nato. Don

Pino, un prete, un semplice sacerdote di borgata. Il secondo invece è un uomo

politico. Si chiama Salvo Lima ed è un uomo politico molto importante. Deputato

alla camera nelle liste della Democrazia Cristiana, eletto con ottantamila voti,

da un anno ha lasciato la corrente di Amintore Fanfani per transitare in quella

di Giulio Andreotti. E’ un uomo imponenete, il fazzoletto candido sempre nel

taschino della giacca, le sigarette fumate con un corto bocchino nero sempre fra

i denti; Salvo Lima è un uomo che parla poco, che sembra chiuso perennemente in

un freddo assoluto distacco. In realtà, però, si tratta dell’uomo politico più

potente di tutta la sicilia. E’ un uomo chiacchierato l’onorevole Lima. Nella

relazione della prima commissione antimafia viene nominato ben 162 volte! Ha poi

ben due uomini d’onore all’interno della sua corrente nella DC di Palermo. Per

11 volte viene richiesta l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti; e per

quattro volte viene anche concessa... anche se, ovviamente, non si arriva a

nessun processo. Dal 1959 al 1963 Salvo Lima è il sindaco di Palermo ed ha un

assessore ai lavori pubblici che si chiama Vito Ciancimino. Magro, con i baffi

stretti sulle labbra e la voce roca per il fumo delle mille sigarette, quando

arriva a Palermo da Corleone, dove è nato, subito dopo la guerra, Vito

Ciancimino possiede soltanto il suo diploma di Geometra. Poi, all’improvviso,

vince un importante appalto per le ferrovie. Sono suoi i carrelli ferroviari,

quelli che

bocchino nero sempre fra

i denti; Salvo Lima è un uomo che parla poco, che sembra chiuso perennemente in

un freddo assoluto distacco. In realtà, però, si tratta dell’uomo politico più

potente di tutta la sicilia. E’ un uomo chiacchierato l’onorevole Lima. Nella

relazione della prima commissione antimafia viene nominato ben 162 volte! Ha poi

ben due uomini d’onore all’interno della sua corrente nella DC di Palermo. Per

11 volte viene richiesta l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti; e per

quattro volte viene anche concessa... anche se, ovviamente, non si arriva a

nessun processo. Dal 1959 al 1963 Salvo Lima è il sindaco di Palermo ed ha un

assessore ai lavori pubblici che si chiama Vito Ciancimino. Magro, con i baffi

stretti sulle labbra e la voce roca per il fumo delle mille sigarette, quando

arriva a Palermo da Corleone, dove è nato, subito dopo la guerra, Vito

Ciancimino possiede soltanto il suo diploma di Geometra. Poi, all’improvviso,

vince un importante appalto per le ferrovie. Sono suoi i carrelli ferroviari,

quelli che  trasportano le merci per la stazione di Palermo. Anche Vito

Ciancimino è un personaggio molto chiacchierato; la commissione antimafia lo

definisce “un personaggio simbolo della penetrazione mafiosa all’interno del

comune di Palermo”.

trasportano le merci per la stazione di Palermo. Anche Vito

Ciancimino è un personaggio molto chiacchierato; la commissione antimafia lo

definisce “un personaggio simbolo della penetrazione mafiosa all’interno del

comune di Palermo”.

Salvo Lima sindaco di Palermo,

Vito Ciancimino assessore ai lavori pubblici. Sono anni particolari per la

città, sono gli anni del “sacco di Palermo”.

Il sacco di Palermo fu la più

grande speculazione edilizia portata avanti dal sistema politico mafioso che

abbia conosciuto Cosa Nostra siciliana. In pochissimo tempo furono abbattute le

numerose ville liberty del Boulevard della Libertà di Palermo e sostituite con

enormi casermoni. L’operazione consisteva appunto in una joint venture tra mafia

e politica; soprattutto politica amministrativa. In sostanza si trattava di

cambiare la destinazione d’uso di alcuni terreni e di alcuni siti per fare

edilizia ad altissima densità. Operazione che fu resa possibile anche da un

atteggiamento compiacente di alcuni istituti di credito siciliani che

finanziavano gli imprenditori mafiosi a discapito di altri imprenditori che non

avevano, al contrario, amicizie “altolocate”. Nell’immaginario palermitano

questa grande operazione fu sintetizzata in una sigla, che era: VALIGIO. Data

dall’insieme delle iniziali dei tre protagonisti di questa speculazione che

erano il costruttore Francesco Vassallo, Salvo Lima (che era, in quel momento,

sindaco di Palermo), e l’ex ministro democristiano Giovanni Gioia.

Il sindaco Lima ed il suo

assessore Ciancimino hanno uno slogan: “Palermo è bella; facciamola ancora più

bella.”; ma chissà com’era quella Palermo bella?

Capitolo 4 – Lo scempio ed il patto scellerato.

Quella del centro! Perchè quella delle periferie, dei

quartieri ghetto come “Cortile cascino”, come “Brancaccio”, come “Sette

cannoli”, dove lavora Don Pino Puglisi; quelli, hanno il fango per le strade;

quelli, hanno le fogne a cielo aperto. In quelli i bambini si ammalano di

scabbia e di tubercolosi!

Chissà com’era bella la Palermo

bella di allora? Quella degli anni cinquanta. Nei quartieri residenziali del

centro, in viale della Libertà, in mezzo alle ville liberty, c’erano grandi

cespugli di gelsomino. Che d’estate fiorivano e facevano di quello l’odore

caratteristico di Palermo. Proprio l’odore di Gelsomino. Il centro della vita

culturale della città era il Teatro Bellini, che aveva un ristorante all’aperto

dove, d’estate, si vendevano le “sponse”; piccoli bouquet di citronella e

gelsomino. Profumatissimi, naturalmente!

centro, in viale della Libertà, in mezzo alle ville liberty, c’erano grandi

cespugli di gelsomino. Che d’estate fiorivano e facevano di quello l’odore

caratteristico di Palermo. Proprio l’odore di Gelsomino. Il centro della vita

culturale della città era il Teatro Bellini, che aveva un ristorante all’aperto

dove, d’estate, si vendevano le “sponse”; piccoli bouquet di citronella e

gelsomino. Profumatissimi, naturalmente!

Adesso non ci sono più. In una

notte: brucia il villino Florio, un cottage all’inglese nel verde di Viale

Margherita; salta per aria con la dinamite villa Deleila, una palazzina liberty;

va in fiamme anche il teatro Bellini.

Questa città non è quella città.

Quella città non c’è più! Salvo Lima sindaco e Vito Ciancimino assessore

ai

lavori publici sventrano il centro di Palermo. Abbattono i palazzi e li

sostituiscono con casermoni e grattaceli. Coprono di cemento le periferie.

Tolgono il vincolo ad aree adibite a verde pubblico e coprono di cemento anche

quelle. In quattro anni vengono concesse 4205 licenze edilizie, ma sono licenze

strane: 3011 licenze, circa l’80%, sono intestate sempre alle solite cinque

persone. Cinque semplici mastri muratori, sconosciuti e quasi nullatenenti, dei

prestanome insomma!

ai

lavori publici sventrano il centro di Palermo. Abbattono i palazzi e li

sostituiscono con casermoni e grattaceli. Coprono di cemento le periferie.

Tolgono il vincolo ad aree adibite a verde pubblico e coprono di cemento anche

quelle. In quattro anni vengono concesse 4205 licenze edilizie, ma sono licenze

strane: 3011 licenze, circa l’80%, sono intestate sempre alle solite cinque

persone. Cinque semplici mastri muratori, sconosciuti e quasi nullatenenti, dei

prestanome insomma!

E non ci sono soltanto le

licenze; ci sono i sub appalti per il cemento, per la manutenzione delle strade

e delle fognature, per la nettezza urbana, per la riscossione delle tasse

comunali. E’ qui che arriva la mafia! E’ qui, in questo enorme affare di potere

e di soldi, che arriva “cosa nostra”. E’ nell’edilizia, che comporta

necessariamente un rapporto molto stretto con l’amministrazione pubblica, che

inizia il legame fra mafia e politica.

Capitolo 5 – Il sesso debole.

Torniamo a quella donna, quella che sta attraversando la

strada tranquillamente nel quartiere che non è suo,

ma che lo deve diventare.

Una bella serata di fine settembre, e magari sta pensando che compie gli anni:

quaranta e passa! Più della metà di una vita. Ma per una come lei ci sono ancora

un sacco di cose da fare. Se non si è guardata attorno non si è accorta che ci

sono due uomini che la stanno seguendo. Se non si è guardata attorno non si è

accorta che sono giovani e che camminano decisi, non come se stessero

passeggiando, ma come se volessero andare dove sta andando lei. Ma anche se si

fosse voltata a guardarsi attorno, come una volta era solita fare di abitudine,

quella donna difficilmente si sarebbe accorta che uno di quegli uomini, sotto il

giubbotto nasconde una pistola.

ma che lo deve diventare.

Una bella serata di fine settembre, e magari sta pensando che compie gli anni:

quaranta e passa! Più della metà di una vita. Ma per una come lei ci sono ancora

un sacco di cose da fare. Se non si è guardata attorno non si è accorta che ci

sono due uomini che la stanno seguendo. Se non si è guardata attorno non si è

accorta che sono giovani e che camminano decisi, non come se stessero

passeggiando, ma come se volessero andare dove sta andando lei. Ma anche se si

fosse voltata a guardarsi attorno, come una volta era solita fare di abitudine,

quella donna difficilmente si sarebbe accorta che uno di quegli uomini, sotto il

giubbotto nasconde una pistola.

Il giornalista, i mafiosi, gli

uomini politici. In questa storia, sino ad ora, eccetto per una sola, mancano i personaggi femminili. Questa è una storia di mafia. Di guardie e di ladri. E

fare la guardia o il ladro è sempre stato e, ai massimi livelli, dove si gioca

duro, lo è ancora, un mestiere da uomini. Però, in questo romanzo, ci sono anche

le donne; e, anche loro, sono personaggi da romanzo. Ce n’è una che si chiama

Francesca. E’ una bella donna; molto dolce

e riservata ma anche molto decisa. E’ una donna di legge. Viene da una famiglia

di magistrati ed è un magistrato anche lei; prima presso la procura dei minori e

poi come consigliere presso la corte d’appello di Palermo. Ma non è per questo

che è costretta a vivere blindata dietro la porta di una villetta che ha da una

parte una bellissima pianta di magnolia, e dall’altra una garitta con il vetro

antiproiettile e guardie armate dentro. E’ perchè è la compagna di una altro

magistrato, un giudice istruttore presso la procura di Palermo che si chiama

Giovanni Falcone. Quando lo conosce, Francesca ha trentacinque anni e lui ne ha

quarantadue. E’ una donna di legge Francesca e quindi sa come vanno certe cose,

e poi ama quell’uomo; e per lui è disposta a sopportare l’elicottero che gira

sopra il tetto della villa tutte le volte che lui torna a casa con tre uomini

armati dentro l’ascensore e altri due che salgono le scale, piano per piano, con

le pistole in mano. E’ disposta, Francesca, a sopportare il fatto di uscire da

sola per comprare le cose che a lui servono. Di uscire da sola con la sua

macchina per andare a casa di amici, quando escono la sera a cena, mentre

Giovanni Falcone arriva per un’altra strada, con quattro auto blindate con

dentro uomini armati con il mitra e che indossano i giubbotti antiproiettile.

personaggi femminili. Questa è una storia di mafia. Di guardie e di ladri. E

fare la guardia o il ladro è sempre stato e, ai massimi livelli, dove si gioca

duro, lo è ancora, un mestiere da uomini. Però, in questo romanzo, ci sono anche

le donne; e, anche loro, sono personaggi da romanzo. Ce n’è una che si chiama

Francesca. E’ una bella donna; molto dolce

e riservata ma anche molto decisa. E’ una donna di legge. Viene da una famiglia

di magistrati ed è un magistrato anche lei; prima presso la procura dei minori e

poi come consigliere presso la corte d’appello di Palermo. Ma non è per questo

che è costretta a vivere blindata dietro la porta di una villetta che ha da una

parte una bellissima pianta di magnolia, e dall’altra una garitta con il vetro

antiproiettile e guardie armate dentro. E’ perchè è la compagna di una altro

magistrato, un giudice istruttore presso la procura di Palermo che si chiama

Giovanni Falcone. Quando lo conosce, Francesca ha trentacinque anni e lui ne ha

quarantadue. E’ una donna di legge Francesca e quindi sa come vanno certe cose,

e poi ama quell’uomo; e per lui è disposta a sopportare l’elicottero che gira

sopra il tetto della villa tutte le volte che lui torna a casa con tre uomini

armati dentro l’ascensore e altri due che salgono le scale, piano per piano, con

le pistole in mano. E’ disposta, Francesca, a sopportare il fatto di uscire da

sola per comprare le cose che a lui servono. Di uscire da sola con la sua

macchina per andare a casa di amici, quando escono la sera a cena, mentre

Giovanni Falcone arriva per un’altra strada, con quattro auto blindate con

dentro uomini armati con il mitra e che indossano i giubbotti antiproiettile.

Anche Ninetta non può fare una

vita normale a causa del marito; ma la sua è una storia proprio diversa. Ninetta

si chiama Antonietta Bagarella e viene da una famiglia di mafiosi di Corleone.

Ha il padre al confino, un fratello ucciso nella strage di Viale Lazio, e

l’altro (l’altro fratello) è Leoluca Bagarella, e tanto basta. Ninetta fa la

maestra all’istituto privato del Sacro Cuore, e nel suo mestiere è preparata,

coscenziosa ed anche tanto devota. Nessuno si è mai lamentato di lei, anzi; ma a

dodici anni si è innamorata di un amico di Leoluca, un giovane robusto, appena

uscito di galera per aver ucciso un uomo, che si chiama Totò Riina. Si sono

fidanzati ufficialmente nel 1969, quando lui era ancora a piede libero per

essere stato assolto dal tribunale di Bari. Poi Totò Riina è scappato, è

diventato latitante. Dopo un pò è scoparsa anche lei, è entrata in

clandestinità. C’è un giornalista che riesce ad intervistarla poco prima che lei

svanisca. E’ il 1971 e siamo nel tribunale di Palermo, Ninetta è stata accusata

di favoreggiamento ed il pubblico ministero ha chiesto per lei quattro anni di

confino da scontarsi in una città del nord. Dopo l’udienza Ninetta è riuscita a

rifugiarsi negli uffici della cancelleria, al piano di sopra, per riuscire a

sfuggire ai fotografi ed ai giornalisti. E’ li, vestita con un abito a fiori,

con una borsa a tracolla bianca e scarpe con il tacco bianco, che viene sorpresa

da un altro giornalista: Mario Francese. “Lei”, dice Ninetta Bagarella a Mario

Francese, “mi chiederà perchè ha scelto come uomo della mia vita proprio Totò

Riina di cui sono state dette tante cose. Io l’ho scelto prima perchè lo amo, e

l’amore non guarda a tante cose!”. Per lei Totò Riina è l’uomo migliore di

questo mondo.

Capitolo

6 – Le guerre di mafia.

E’ una vera fissazione quella

di Mario Francese per i corleonesi; ma non è una fissazione gratuita, è una

fissazione da giornalista, da giornalista bravo che sa fare le cose. E qui ha

un’intuizione: sta succedendo qualcosa dentro la mafia e, nella fattispecie, sta

per scoppiare una nuova guerra.

Si parla spesso, infatti, di una

seconda guerra di mafia per distinguerla da una prima guerra di mafia che si è

svolta all’inizio degli anni sessanta. Ma la seconda guerra di mafia è molto

diversa dalla prima, perchè la prima fu uno scontro fra gruppi e fazioni

contrapposte, mentre la seconda non vide uno scontro di questo genere. La

differenza sta nel fatto che i morti ammazzati (come si suol dire) che, per

altro, furono numerosissimi, forse mille in un biennio soltanto a Palermo,

furono solo e soltanto da una singola parte. Per questa ragione, più che di una

vera e propria guerra, possiamo a ragion veduta parlare di una specie di

“golpe”; un colpo di stato fatto dalla “commissione” ed, all’interno della

commissione, da una fazione composta essenzialmente dai corleonesi. A questo

punto è necessario chiarire chi erano gli avversari dei corleonesi. Gli

avversari dei corleonesi erano quelle cosche, quei gruppi, legati a Stefano

Bontade soprattutto, ed anche agli Inzerillo, che avevano fatto una quantità

enorme di denaro con il commercio di droga con gli Stati Uniti, la cosiddetta

“Pizza connection”. In pratica la seconda guerra di mafia fu un feroce scontro

fra il denaro (gli Inzerillo ed i Bontade) e potere militare (i corleonesi).

Nell’immediato si risolse in una enorme vittoria di questi ultimi.

si è

svolta all’inizio degli anni sessanta. Ma la seconda guerra di mafia è molto

diversa dalla prima, perchè la prima fu uno scontro fra gruppi e fazioni

contrapposte, mentre la seconda non vide uno scontro di questo genere. La

differenza sta nel fatto che i morti ammazzati (come si suol dire) che, per

altro, furono numerosissimi, forse mille in un biennio soltanto a Palermo,

furono solo e soltanto da una singola parte. Per questa ragione, più che di una

vera e propria guerra, possiamo a ragion veduta parlare di una specie di

“golpe”; un colpo di stato fatto dalla “commissione” ed, all’interno della

commissione, da una fazione composta essenzialmente dai corleonesi. A questo

punto è necessario chiarire chi erano gli avversari dei corleonesi. Gli

avversari dei corleonesi erano quelle cosche, quei gruppi, legati a Stefano

Bontade soprattutto, ed anche agli Inzerillo, che avevano fatto una quantità

enorme di denaro con il commercio di droga con gli Stati Uniti, la cosiddetta

“Pizza connection”. In pratica la seconda guerra di mafia fu un feroce scontro

fra il denaro (gli Inzerillo ed i Bontade) e potere militare (i corleonesi).

Nell’immediato si risolse in una enorme vittoria di questi ultimi.

Siamo alla fine degli anni

settanta. Il predominio su cosa nostra è conteso fra due frazioni: da una parte

quella delle famiglie Bontade, Inzerillo e Badalamenti (il cui capo è Stefano

Bontade, detto “il principe di Villa Grazia”); dall’altra i corleonesi.

Siamo alla fine degli anni

settanta. Il predominio su cosa nostra è conteso fra due frazioni: da una parte

quella delle famiglie Bontade, Inzerillo e Badalamenti (il cui capo è Stefano

Bontade, detto “il principe di Villa Grazia”); dall’altra i corleonesi.

Fino a quel momento (gli inizi

degli anni sessanta), i soldi grossi la mafia li faceva con il sistema

dell’edilizia e degli appalti; poi arriva la droga. La sicilia diventa un punto

di passaggio della droga che dall’asia va fino agli Stati Uniti. Non solo: in

sicilia, intorno a Palermo, nascono tanti laboratori clandestini per la

raffinazione della morfina base, trasformarla in eroina, e portarla a vendere

sui mercati americani. Tutto questo significa soldi, tantissimi soldi. Allora la

nuova necessità è data dal fatto che bisogna riciclare, ripulire ed investire i

proventi di questo traffico di stupefacenti. Ma questo vuol dire avere dei

contatti più stretti con gli imprenditori ed i politici. La cosa ci interessa

perchè è questo flusso enorme di denaro a significare una maggiore capacità di

conizionamento da parte della mafia sulla politica e sull’economia.

Quello dell’abbraccio fra la

politica, i soldi e la mafia è il più grosso buco nero della storia della mafia siciliana. Raramente le indagini erano riuscite ad entrare nei santuari dei

soldi mafiosi che erano gli istituti di credito siciliani. L’esplosione del

benessere di cosa nostra coincide con l’avvento degli stupefacenti. Cosa nostra

si fa insieme produttrice e grande distributrice dell’eroina in un primo tempo e

della cocaina in un secondo. Ovviamente tutto ciò porta ad avere una valanga di

soldi a disposizione. Che avevano bisogno di essere occultati dietro facciate

rispettabili o, più semplicemente, nascosti in luoghi sicuri. Tutto questo

avviene con la complicità più o meno cosciente degli istituti di credito

siciliani e con una sorta di inspiegabile cecità degli uffici investigativi che,

pur avendone gli strumenti, non riuscivano a penetrare in queste banche colluse

con il sistema di potere mafioso.

siciliana. Raramente le indagini erano riuscite ad entrare nei santuari dei

soldi mafiosi che erano gli istituti di credito siciliani. L’esplosione del

benessere di cosa nostra coincide con l’avvento degli stupefacenti. Cosa nostra

si fa insieme produttrice e grande distributrice dell’eroina in un primo tempo e

della cocaina in un secondo. Ovviamente tutto ciò porta ad avere una valanga di

soldi a disposizione. Che avevano bisogno di essere occultati dietro facciate

rispettabili o, più semplicemente, nascosti in luoghi sicuri. Tutto questo

avviene con la complicità più o meno cosciente degli istituti di credito

siciliani e con una sorta di inspiegabile cecità degli uffici investigativi che,

pur avendone gli strumenti, non riuscivano a penetrare in queste banche colluse

con il sistema di potere mafioso.

Tutti questi soldi cambiano i

rapporti di forza all’interno di cosa nostra, ed è in questo contesto che

avviene il “golpe” dei corleonesi. La famiglia di Totò Riina è la più feroce e

la più preparata dal punto di vista militare. Attacca gli uomini delle famiglie

Bontade, Inzerillo e Badalamenti sterminandoli praticamente tutti e trasformando

Palermo e la sicilia in un grande campo di battaglia. In due anni ci sono più di

mille morti: “la mattanza”, la chiamano. Muore anche Stefano Bontade, il

“principe di Villa Grazia”; fermo ad un semaforo rosso nella sua alfa nuova di

zecca, viene massacrato a colpi di AK47 da due killer in moto.

Alcune di queste cose Mario

Francese le scrive: la frattura all’interno di cosa nostra; gli interessi dei

corleonesi nelle opere pubbliche come la “diga garcia”, vicino a Corleone, i cui

territori vengono comprati da imprenditori vicino alla mafia con un investimento

di circa due miliardi di vecchie lire e poi rivenduti al comune per diciassette.

Francese scrive anche degli interessi dei corleonesi per società immobiliari

come la “Ri.Sa.” che altro non è che un acronimo rappresentante la contrazione

di Riina Salvatore!

comune per diciassette.

Francese scrive anche degli interessi dei corleonesi per società immobiliari

come la “Ri.Sa.” che altro non è che un acronimo rappresentante la contrazione

di Riina Salvatore!

E’ quindi evidente che Mario

Francese, con i suoi servizi, abbia rotto una prassi consoliata, abbia infranto

una tradizione. Quella su cui si fondava il giornalismo siciliano e che fa

fondare ogni cosa sulla cautela. Non è evidente quanto coscientemente questo sia

avvenuto nel ragionamento e nelle azioni di Francese ma ciò che è certo è che,

per la prima volta, su un giornale siciliano, finivano dei nomi che ai

palermitani erano sconosciuti. Avere portato sui giornali il nome di Totò Riina

è stata una enorme trasgressione da parte di Francese e, soprattutto, una grande

trasgressione per quell’epoca. Il grande “delitto” commesso da Francese contro

cosa nostra però fu soprattuto l’aver portato sul giornale il nome delle

imprese, riconducibili a Salvatore Riina ed ai corleonesi, che in quel periodo

popolavano le strade di quella zona che era al centro di una grandissima

speculazione che passerà alla storia con il nome della “speculazione sui

territori della diga di garcia”.

Mario Francese non lo sa, ma è

già morto. Lui cammina, mangia, respira, lavora, ride, ma è come se fosse già

morto. Da almeno due anni i corleonesi hanno deciso che deve essere messo a

tacere. A cosa nostra, ed in particolare a Totò Riina, i suoi articoli così ben

scritti e molto ben documentati, non sono proprio piaciuti. E’ un rompiscatole

quel giornalista che si ostina a scrivere la verità. Ed è anche bravo; così

bravo che un giorno, durante un processo ad un sacerdote, Don Agostino Coppola,

il parroco di Carini, implicato in una vicenda oscura di sequestri e i mafia;

durante quel processo, Francese si avvicina al pubblico ministero in difficoltà

e gli suggerisce le domande da fare. Don Agostino se ne accorge, si volta a

fargli un gestaccio, e gli sussurra “cornuto e sbirro” a mezza voce.

E’ anche testimone di un

delitto, il nostro Mario Francese. Un giorno si trova in una taverna vicino al

mercato della Vucciria, a Palermo, quando entrano alcune persone che si mettono

a sparare e che uccidono tre uomini. Mario Francese ha il coraggio di uscire a

chiamare il 113! E, come se non bastasse, racconta anche tutto alla polizia e lo

scrive anche sul giornale! “Cosa vuole quel giornalista?”, “Perchè non si fa gli

affari suoi?”, “Perchè si ostina a scrivere la verità?”.

mercato della Vucciria, a Palermo, quando entrano alcune persone che si mettono

a sparare e che uccidono tre uomini. Mario Francese ha il coraggio di uscire a

chiamare il 113! E, come se non bastasse, racconta anche tutto alla polizia e lo

scrive anche sul giornale! “Cosa vuole quel giornalista?”, “Perchè non si fa gli

affari suoi?”, “Perchè si ostina a scrivere la verità?”.

Il 26 gennaio 1979 è sera e

Mario Francese sta uscendo dal giornale; ha salutato tutti nello stesso modo di

sempre: agitando un bracio e dicendo: “uomini del Colorado, vi saluto e me ne

vado!”, come tutte le sere. Sta tornando a casa con calma quando, al marciapiede

dove sta camminando, si accosta una macchina. Ne discende un uomo che indossa un

elegante cappotto scuro. E’ Leoluca Bagarella che prende la mira e gli spara

quattro colpi in testa con una Smith e Wesson calibro 38. Poi si avvicina,

guarda se lo ha colpito, torna alla macchina, e si allontana lentamente; come se

non avesse nessuna paura di essere visto o riconosciuto da qualcuno. Così muore

Mario Francese.

Ne discende un uomo che indossa un

elegante cappotto scuro. E’ Leoluca Bagarella che prende la mira e gli spara

quattro colpi in testa con una Smith e Wesson calibro 38. Poi si avvicina,

guarda se lo ha colpito, torna alla macchina, e si allontana lentamente; come se

non avesse nessuna paura di essere visto o riconosciuto da qualcuno. Così muore

Mario Francese.

Quella sera Mario, prima di

lasciare il giornale telefonò al figlio, Giulio, che lavorava in cronaca, per

dargli appuntamento a casa. Così, semplicemente, gli disse: “Ci vediamo a

casa.”. Poco dopo anche Giulio va via e saluta i colleghi. Mentre si accinge ad

andare a casa, però, dalla radio della polizia, si apprende che c’è stata una

sparatoria. Tutti si fermano ad ascoltare e, poco dopo, viene dato il nome della

vittima. Ecco come si viene a sapere, nel giornale, che si tratta di Mario. Ci

si rende conto però che, nel frattempo, Giulio è uscito e quindi ha appreso del

fatto ma non sa che si riferisce a suo padre. Il primo pensiero di tutti è

quello di cercare di fermarlo per evitare che, arrivando a casa, possa vedere il

cadavere del padre riverso sull’asfalto apprendendo così la notizia nel modo

peggiore possibile. Nessuno però è riuscito in

quell’intento, come se ci fosse, in qualche modo , un sistema migliore di un

altro, per comunicare a qualcuno che il proprio padre è stato assassinato. Poi, e

fu proprio Giulio a raccontare di questo fatto in una intervista, anni dopo, il

figlio della vittima giunge sotto casa e scorge la folla, quella classica che fa

sempre da contorno ai fatti violenti; a quel punto è ovvio che è successo

qualcosa ed un presentimento si fa strada nella sua mente. Si mette a correre

incontro al cadavere anche se non riesce a scoprirlo perchè prontamente bloccato

da esponenti delle forze dell’ordine presenti sul luogo del delitto. Proprio in

quel momento il vicequestore Boris Giuliano lo vede, lo avvolge con il suo

braccio intorno alle spalle e, con grande cautela, amore ed umanita, gli dice

quello che è accaduto al padre.

Capitolo

7 – I soldi.

Mario Francese, però, non è

l’unico a parlare dei soldi di cosa nostra e dei suoi rapporti con gli

imprenditori ed i politici. C’è un poliziotto: si chiama Boris Giuliano ed è il

vice capo della squadra mobile di Palermo. Anche Giuliano è uno bravo, uno che

non molla, uno che vuole scoprire la verità. Indaga sul traffico di stupefacenti

che dalla sicilia arriva fino agli Stati Uniti e fa sequestrare un carico di

eroina, per un valore di tre miliardi delle vecchie lire, in un appartamento di

Palermo. Collabora con gli investigatori americani e fa sequestrare droga anche

a New York. Ma più che la droga, il vicequestore Giuliano, cerca i soldi! Vuole

trovare le banche ed i finanzieri che riciclano i soldi della mafia siciliana. E

quanche filo di questa compessa trama in mano lui ce l’ha. Ha in mano un giro di

assegni che da Palermo arriva a Milano e

Palermo. Anche Giuliano è uno bravo, uno che

non molla, uno che vuole scoprire la verità. Indaga sul traffico di stupefacenti

che dalla sicilia arriva fino agli Stati Uniti e fa sequestrare un carico di

eroina, per un valore di tre miliardi delle vecchie lire, in un appartamento di

Palermo. Collabora con gli investigatori americani e fa sequestrare droga anche

a New York. Ma più che la droga, il vicequestore Giuliano, cerca i soldi! Vuole

trovare le banche ed i finanzieri che riciclano i soldi della mafia siciliana. E

quanche filo di questa compessa trama in mano lui ce l’ha. Ha in mano un giro di

assegni che da Palermo arriva a Milano e

poi passa in Svizzera attraverso

finanzieri come Michele Sindona prima e Roberto Calvi poi.

poi passa in Svizzera attraverso

finanzieri come Michele Sindona prima e Roberto Calvi poi.

Il vice questore Giuliano non lo

sa, ma è già morto. La mattina del 21 Luglio 1979 Giuliano è nel bar sottocasa e

sta prendendo un caffè perchè l’autista che viene a prenderlo tutte le mattine

per portarlo in questura, quel giorno, è un pò in ritardo. Il vice questore

Giuliano è un poliziotto in gamba, è armato e la sua pistola la sa usare bene,

ma Leoluca Bagarella (ancora lui!) entra nel bar, lo sorprende alle spalle, e

gli lascia appena il tempo di dire “No!” prima di sparagli parecchi colpi nella

schiena, a tradimento.

Anche il Giudice istruttore

Cesare Terranova è un uomo in gamba. E’ proprio quello del processo di Bari.

Anche lui, non lo sa, ma è già morto. Luciano Liggio lo considera “il suo

peggior nemico”. La mattina del 25 settembre 1979 viene massacrato a colpi di

mitra mentre sta andando a lavorare, in macchina. Massacrano anche il suo

autista, il maresciallo Lenin Mancuso.

Anche lui, non lo sa, ma è già morto. Luciano Liggio lo considera “il suo

peggior nemico”. La mattina del 25 settembre 1979 viene massacrato a colpi di

mitra mentre sta andando a lavorare, in macchina. Massacrano anche il suo

autista, il maresciallo Lenin Mancuso.

Anche il procuratore capo della

Repubblica presso il tribuale di Palermo, Gaetano Costa, è un uomo in gamba.

Anche lui è un uomo morto. Lui non lo sa, ma mentre sta passeggiando tra le

bancarelle per le strade del centro è già morto. Lui cammina, pensa, respira, ma

è già morto. Era già morto sino da quando i sostituti procuratori incaricati

delle indagini si erano rifiutati di firmare alcuni ordini di custodia a carico

di alcuni boss del giro di Rosario Spatola, un costruttore che ricicla

nell’edilizia i soldi sporchi della mafia. Quegli ordini se li era dovuti

firmare tutti lui, il procuratore capo in persona, assumendosene tutta la

responsabilità; e non è di responsabilità legale o giuridica che stiamo

parlando. E’ il 6 Agosto 1980 ed il Dott. Costa sta curiosando in una bancarella

di libri usati, quando arriva un ragazzo in moto, scende, gli si avvicina, e gli

spara tre colpi. Fine della storia.

Quegli ordini se li era dovuti

firmare tutti lui, il procuratore capo in persona, assumendosene tutta la

responsabilità; e non è di responsabilità legale o giuridica che stiamo

parlando. E’ il 6 Agosto 1980 ed il Dott. Costa sta curiosando in una bancarella

di libri usati, quando arriva un ragazzo in moto, scende, gli si avvicina, e gli

spara tre colpi. Fine della storia.

C’è un altro magistrato, il capo

dell’ufficio istruzione del tribunale di Palermo; il suo nome è Rocco Chinnici.

Nel sistema processuale vigente all’epoca del fatti non c’erano delle

limitazioni per il magistrato che gli impedissero di entrare in quelli che erano

considerati dei veri e propri sacri templi: le banche. Difatti lui ci entrò. Il

punto è che lui ed i suoi uomini ci

sono entrati proprio a Palermo. Ci entrarono

sia l’ufficio istruzione che la Procura. E, appunto, in questi templi sino ad

allora inviolati, venne fuori una verità, una realtà che nessuno facente parte

delle istituzioni sane avrebbe mai immaginato. Una realtà che nessuna persona

onesta conosceva. Cioè la ricchezza accumulata dalle “istituzioni mafiose”.

sono entrati proprio a Palermo. Ci entrarono

sia l’ufficio istruzione che la Procura. E, appunto, in questi templi sino ad

allora inviolati, venne fuori una verità, una realtà che nessuno facente parte

delle istituzioni sane avrebbe mai immaginato. Una realtà che nessuna persona

onesta conosceva. Cioè la ricchezza accumulata dalle “istituzioni mafiose”.

A seguito di questi fatti, anche

se nemmeno lui lo sa, il Dott. Chinnici è già morto. Il 28 Luglio 1983, pochi

minuti dopo le otto, come tutte le mattine, sta uscendo insieme a due

carabinieri di scorta dal palazzo in cui abita. Parcheggiata li davanti c’è una

autobomba che esplode uccidendoli tutti; ucidendo anche il portinaio del palazzo

e ferendo una ventina di passanti. Palermo come Beyruth, scriveranno i

giornali... ed è vero.

Capitolo

8 – Stili di vita.

Cosa fa Francesca, in quei

giorni in cui tutti, magistrati, poliziotti, giornalisti, chiunque si metta

contro la mafia viene ammazzato per la strada senza avere la minima possibilità

di difendersi? Anche lei è la moglie di un magistrato impegnato nella lotta alla

mafia, ed anche in prima linea, come Giovanni Falcone. Cosa fa Francesca? Ha

paura, sicuramente. Forse, quando lavora, non ci pensa. Ma quando è da sola a

casa ha paura che squilli il telefono o che suonino alla porta e che ci sia

qualcuno, che potrebbe essere un amico di famiglia o un altro magistrato, che è

venuto li a dirle che è successo qualcosa a Giovanni.

Anche Ninetta ha paura. Anche

lei sta a casa ad aspettare il marito. Lei non sa se tornerà o se dovrà

vederselo al telegiornale in manette tra i carabinieri. Oppure dentro un auto,

steso su un sedile, col vetro sfondato dai proiettili. Però la loro situazione è

oggettivamente diversa. E non solo per l’ovvia considerazione che Ninetta ha

sposato un mafioso mentre Francesca un uomo di legge. Loro due, è paradossale

perché sono due latitanti, riescono a condurre una vita molto più normale di

quella che conducono Francesca e Giovanni. E’ come se non li cercasse nessuno

ed, in un certo senso, è così. Di nascosto, da clandestini, loro si sono sposati

ufficialmente il 16 aprile 1974. Di nascosto però alla grande. In una villa

patrizia nei pressi di Capaci. Con tre sacerdoti a celebrare il matrimonio, di

cui uno è quel Don Agostino Coppola... quello di Mario Francese... quello di

quel gesto e di quell’insulto: “Cornuto e sbirro!”. I nostri due piccioncini

vanno in vacanza, vanno in viaggio di nozze a Venezia dove Totò Riina si fa

anche fotografare in piazza San Marco.

Vanno poi ad abitare a San

Lorenzo, poi traslocano alla Noce e poi traslocano ancora, sino ad arrivare in Via Bernini, nel quartiere dell’Uditore. Hanno quattro figli che Ninetta

partorisce nella Clinica Noto, una delle case di cura più importanti di Palermo,

e con il suo cognome: Bagarella Antonietta, detta Ninetta, in Riina!

Via Bernini, nel quartiere dell’Uditore. Hanno quattro figli che Ninetta

partorisce nella Clinica Noto, una delle case di cura più importanti di Palermo,

e con il suo cognome: Bagarella Antonietta, detta Ninetta, in Riina!

Ninetta, che magari sta a casa,

insieme ai figli piccoli, e aspetta che totò torni a casa per cena venendo da

una riunione dove, insieme ad altri boss di cosa nostra, ha deciso di far

ammazzare un rivale, o di far mettere una bomba sotto la casa di una magistrato.

Lo dice anche una delle figlie, durante un interrogatorio: “Mio padre non può

essere stato, perchè il giorno della strage era con me, sul divano, a guardare

la televisione.”.

Intanto il figlio Giovanni viene su bene. E diventerà uno dei

più potenti boss del corleonese. Viene finalmente arrestato molti anni più tardi

ma anche in carcere dimostra senza alcun dubbio di che pasta è fatto.

Il figlio del boss dei

''corleonesi'', Giovanni Riina, ha

continuato a comandare anche dietro le sbarre, come hanno dimostrato le

intercettazioni ambientali dei colloqui con i parenti nel 2006 e come hanno

indicato pentiti attendibili, dovrà rimanere nel regime di carcere duro del 41

bis mentre sconta la condanna all'ergastolo per omicidio aggravato ed altra

bella roba. E' abbastanza certo che non si tratti di "illazioni" o "teoremi" in

quanto questo è ciò che sottolinea la Cassazione nella

sentenza 35715/2006, che spiega le

motivazioni per le quali i supremi giudici - nella camera di consiglio svoltasi

il dieci ottobre - hanno deciso di dichiarare inammissibile il ricorso di

Giovanni Riina contro il decreto del dicembre 2005 che gli aveva prorogato il

"carcere duro".

In particolare la Suprema Corte ha mostrato di condividere quanto

già affermato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia (nel marzo 2006) sulla

pericolosità del detenuto Riina Giovanni che, anche durante la detenzione fra il

2000 ed il 2002, ha "saputo mantenere una posizione di comando nell'ambito della

consorteria criminale di Corleone". Giovanni Riina avrebbe dato prova di una

''non comune capacità di direzione di affari illeciti e di attività delittuose''

e di ''una determinazione di assoluto spicco ed una ferma volontà di svolgere un

compito di direzione anche in ordine alla destinazione pro quota dei profitti di

attività illecita, disponendo all'uopo di una ampia rete di persone e riuscendo

anche dal carcere a svolgere il proprio ruolo decisionale''.

Capitolo

9 – L’inizio della svolta.

Più di mille morti ammazzati,

bombe nelle auto, le più alte cariche dello Stato uccise per la strada nello

spazio di pochi anni: una mattanza! Che fare? Come uscirne? Se si fa un passo

avanti è solo perchè è successo qualcosa. La prima Commissione Parlamentare

Antimafia nasce dopo la strage di Ciaculli.

La strage era avvenuta il 30

Giugno del 1963. In un podere agricolo di Ciaculli, una borgata agricola alle

porte di Palermo, un contadino trova una Giulietta ferma su un viottolo. E’

strana quella macchina: ha una bombola di Gas appoggiata sul sedile posteriore

con una miccia in parte bruciacchiata. Siccome, in quei giorni, è in corso una

guerra di mafia e di auto ne sono saltate parecchie, il contadino chiama i

Carabinieri. Arrivano due artificeri dell’Esercito, un ufficiale con tre

Carabinieri ed un m.llo di Pubblica

porte di Palermo, un contadino trova una Giulietta ferma su un viottolo. E’

strana quella macchina: ha una bombola di Gas appoggiata sul sedile posteriore

con una miccia in parte bruciacchiata. Siccome, in quei giorni, è in corso una

guerra di mafia e di auto ne sono saltate parecchie, il contadino chiama i

Carabinieri. Arrivano due artificeri dell’Esercito, un ufficiale con tre

Carabinieri ed un m.llo di Pubblica Sicurezza. Ma appena l’ufficiale dei

Carabinieri tocca la macchina la bomba salta per aria uccidendoli tutti. Sette

morti: una vera e propria strage.

Sicurezza. Ma appena l’ufficiale dei

Carabinieri tocca la macchina la bomba salta per aria uccidendoli tutti. Sette

morti: una vera e propria strage.

Muoiono però, in questa

mattanza, anche i politici. Tutti quelli che cercano di cambiare qualcosa. Di

rinnovare. Come il segretario provinciale della DC Michele Reina. Ammazzato il 9

Marzo 1979. O il presidente della regione sicilia Pier Santi Mattarella.

Ammazzato il 6 Gennaio 1980. Pio La Torre, segretario regionale del Partito

Comunista, lo ammazzano il 30 Aprile 1982, assieme al suo autista Rosario Di

Salvo.

Aveva un torto grande Pio la

Torre: aveva presentato in parlamento una proposta di legge che introduceva il

reato di associazione a delinquere di stampo mafioso che prevedeva il sequestro

dei patrimoni. Era andato a toccare i soldi Pio La Torre. Lui non lo sapeva, ma

era già morto.

Dopo la morte di Pio La Torre,

lo Stato manda a Palermo il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Colui che era visto da tutti come il vincitore della guerra al terrorismo.

Prefetto di Palermo con pieni poteri!

“Pieni poteri?” Il Generale

Dalla Chiesa lo dice al giornalista Giorgio Bocca durante un’intervista: “Sono qui, da solo, in quest’ufficio. Lo vede questo telefono? Non squilla mai! Dove

sono i pieni poteri?”. Lo ammazzano il 3 settembre 1982, in macchina, assieme

alla moglie Emanuela Setti Carraro ed all’agente Domenico Russo che li segue con

l’auto blindata.

qui, da solo, in quest’ufficio. Lo vede questo telefono? Non squilla mai! Dove

sono i pieni poteri?”. Lo ammazzano il 3 settembre 1982, in macchina, assieme

alla moglie Emanuela Setti Carraro ed all’agente Domenico Russo che li segue con

l’auto blindata.

In questa storia se si fa un

passo avanti è solo perché è successo qualcosa. Qualcosa di estremamete

spiacevole ed estremamante grave. Non ci si può fare nulla, lo Stato impara solo

così.

E’ solo dopo la morte del

Generale Dalla Chiesa che viene introdotto il 416bis: l’articolo del cosice

penale che punisce l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Prima, prima

del 1982, essere mafioso non era un reato. Bisognava uccidere, intimidire,

estorcere, mettere le bombe, sequestrare, ma essere mafioso non era un problema,

non più di tanto, almeno.

Capitolo

10 – Di nuovo i soldi.

Questo però è un romanzo fatto

di personaggi e non dobbiamo perderceli per la strada: dove sono e cosa fanno

Salvo Lima e Vito Ciancimino? Vito Ciancimino è responsabile degli enti locali

per la Democrazia Cristiana e membro del consiglio di amministrazione della

Cassa di Risparmio, la seconda banca siciliana. Aveva dichiarato che avrebbe

lasciato la politica per darsi alla finanza, ed alla metà degli anni settanta

fonda una serie di società in nord italia. Salvo Lima invece, dopo la morte di

Michele Reina, rilascia un’intervista al Corriere della Sera: dice che la mafia

non c’entra con quell’omicidio; dice che la mafia non si è mai occupata di

politica; dice che non sono mai state ricevute intimidazioni della mafia sulle

scelte politiche. Poi si fa eleggere deputato europeo e va a Strasburgo. Prende

più di trecentomila preferenze e questo è un vero record.

Torniamo alla nostra donna che

cammina, tranquilla, nel suo quartiere che non è suo. L’abbiamo lasciata ad un

passo da casa: pochi metri prima del cancello che immette nel viale che porta al

portone del palazzo dove si trova anche casa sua. Però non stavamo guardando

lei, c’eravamo concentrati sugli uomini che la stanno seguendo. Ce n’è uno più

vicino, alle sue spalle, con una pistola sotto la giacca, è un killer della

mafia uno della famiglia di Brancaccio, vicino ai Corleonesi, e sulla coscienza

ha almeno quaranta omicidi. L’altro uomo, quello che sta accelerando il passo

come se volesse superare la nostra donna che cammina, è di Brancaccio anche lui

e di omicidi ne ha commessi almeno cinquanta. Ci sono altri tre uomini che li

stanno seguendo, più lontani, sono tutti killer della mafia.

Capitolo

11 – Lo Stato si organizza.

Ma torniamo a Palermo. La

mattanza continua ma le cose, lentamente cominciano a cambiare anche a livello

della magistratura. Dopo la morte di Rocco Chinnici, a capo dell’Ufficio

Istruzione della Procura, viene messo un altro magistrato: Antonio Caponnetto.

Anche lui è un personaggio molto importante.

Non è un personaggio da tragedia

come Totò Riina o Leoluca Bagarella, è un eroe tranquillo, un eroe borghese. Un

uomo dello Stato che ad essere eroe, probabilmente, non ci teneva neanche, ma

che gli è toccato esserlo. Dopo la morte di Rocco Chinnici sente che deve fare

qualcosa e che deve farlo subito e proprio li dove lo Stato sta combattendo

quella vera e propria guerra: in Sicilia!

Antonino Caponnetto è anziano, è

vicino alla pensione e viene da Firenze anche se è siciliano d’origine. Sembra

che non c’entri niente con la lotta alla mafia; e invece no. Antonino Caponnetto

si chiude nel suo ufficio in tribunale e ne esce soltanto per andare a dormire

in una stanza nella caserma della Guardia di Finanza e comincia a lavorare.

Il giudice Caponnetto ha un’idea

maturata sull’esperienza che sta facendo, a Torino, un altro magistrato che si

chiama Giancarlo Caselli e che lotta contro il terrorismo. L’idea è molto

semplice: se ad occuparsi dell’indagine è un magistrato solo è facile

intimidirlo, farlo rimuovere o, meglio, ammazzarlo; invece per ragioni di

continuità, di sicurezza, di scambio di idee e di informazioni, il magistrato

che fa le indagini non deve essere solo, deve lavorare insieme ad altri, deve

far parte di un gruppo. Il gruppo di magistrati che si occupano di combattere la

mafia a Palermo ed in sicilia nasce il 16 novembre 1983. All’inizio ne fanno

parte tre magistrati, a cui poi si aggiungerà anche Leonardo Guarnotta: Giuseppe

di Lello, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Nelle loro indagini, Giovanni

Falcone ed i magistrati del gruppo, hanno in mano un’arma nuova per la lotta

alla mafia: i pentiti.

Capitolo 12 – I collaboratori di Giustizia.

Nella guerra di mafia degli anni

ottanta c’era stata una mafia vincente: quella di Totò Riina; ed una mafia

perdente: quella dei suoi avversari. Molti restano a terra coperti da un telo

insanguinato o finiscono sciolti nell’acido. Alcuni passano dalla parte

vincente, altri invece si pentono e accettano di collaborare con la giustizia.

In altre parole: per salvarsi la pelle si mettono sotto la protezione della

legge. Tra questi, il più grosso, il più importante, è Tommaso Buscetta. Lo

chiamano il boss dei due mondi perchè ha coordinato il traffico di stupefacenti

fra la Sicilia, gli Stati Uniti ed il Brasile. E’ anche lui un personaggio da

romazo: è inquieto, potente, attivo ed è anche uno di quelli che fanno parte del

gruppo dei perdenti. Come dirà lui stesso: “Sono un uomo che è semère salito sul

carro dei perdenti, quasi fosse una vocazione.”.

Don Masino Buscetta viene

arrestato a San Paolo del Brasile il 24 Ottobre del 1983. Estradato in Italia,

il 16 Luglio dell’anno successivo comincia a parlare. Prima con uno sbirro:

Gianni De Gennaro, che allora era capo della Criminalpol e poi capo della

Polizia, ed è il poliziotto che è stato dietro a molte delle indagini vincenti

di quegli anni; poi con Giovanni Falcone.

Buscetta è preciso e puntuale in

ogni spiegazione: “Il fenomeno mafioso non è la delinquenza comune, non è il

brigatismo, non è la solita criminalità. Perchè della solita criminalità la

polizia se ne intende, la conosce e la combatte bene. Il fenomeno mafioso è

qualcosa di più importante della criminalità comune: è la criminalità più

l’intelligenza e più l’omertà. E’ una cosa ben diversa.”

Giovanni Falcone dirà che

Buscetta è stato come un professore di lingue che ti permette di andare dai

Turchi senza essere costreto a parlare con i gesti. Racconta tutto di una mafia

di cui, sino a quel momento, non si sapeva quasi niente. Fin nei dettagli che

solo chi ha fatto parte attiva dei vertici di cosa nostra può conoscere: “La

commissione interprovinciale tratta gli interessi che vanno al di sopra dei

problemi della piccola borgata. Se si dovesse decidere... – è un esempio - ...

se si dovesse decidere un colpo di stato si riunirebbe la commissione

interprovinciale. La seduta è segreta.”

Parla però anche di politica Don

Masino, ne parla a poco a poco, nel corso degli anni. Inizia parlando di “Don

Vito Ciancimino”. Poi parla anche dei cugini Nino ed Ignazio Salvo; esponeneti

della Democrazia Cristiana. Che gestiscono la riscossione dei tributi in

Sicilia. Uomini d’onore della famiglia di Salemi, in provincia di Trapani. Parla

anche di Salvo Lima. Parla di politica ma non dice tutto e non subito il nostro

Don Masino. “Signor Giudice” dirà a Falcone “se io parlo di certe cose lei sarà

ucciso ed io sarò preso per pazzo!”. Non si fida Don Masino; si ricorda di

quello che è successo a Leonardo Vitale, forse l’unico vero pentito, nel senso

letterale del termine, nella storia dei pentiti di mafia.

Nel 1973 Leuccio Vitale parla:

racconta tutto della mafia; parla anche dei suoi referenti politici e fa i nomi

di principi ed assessori. Non viene creduto. Le sue dicharazioni vengono

ritenute attendibili ma lui finisce in un manicomio criminale e, quando esce,

naturalmente, lo ammazzano.

Questa è la trascrizione di uno

stralcio di una intervista rilasciata dal Vitale proprio pochi giorni prima di

essere ucciso:

“L’aver parlato le è costato molto? L’hanno isolata? L’hanno minacciata?”

“Sette anni di carcere e adesso sono quattro mesi che sto a soggiorno obbligato”

“Quando lei parlò e dichiarò tutto sulla mafia la reputarono pazzo, semi infermo

mentale, mi pare?” “Si”

“Lei invece è...”

“Perchè? Perchè mi hanno dichiarato semi infermo mentale? Lo sa che non è mai

stato detto? Ne al processo ne da altre parti!”

“Perchè lo fecero allora?”

“Mai detto il perché!”

“Si, dico, ma, secondo lei, perchè?”

“Perchè? Boh?”

“Per ritenerla meno attendibile? Meno credibile?”

“Eh.. ecco! Si, appunto!”

Ma adesso i tempi sono

cambiati. Don Masino, alla fine, parla; ed, insieme a lui, parlano anche boss

del calibro di Francesco Marino Mannoia, Salvatore Contorno e Antonino

Calderone.

Tutto questo: le rivelazioni dei

pentiti, le indagini dei magistrati del gruppo e degli sbirri di De Gennaro, le

intercettazioni, i pedinamenti, le carte; portano ad un a serie di

incriminazioni a carico di uomini di mafia; portano a centinaia di arresti in un

giorno solo. Il blitz di San Michele, lo hanno chiamato. Portano, infine, al

maxiprocesso.

Capitolo

13 – Il punto di non ritorno.

Come li vive quei giorni

Francesca? Cosa fa la moglie di un magistrato come Giovanni Falcone? Ci sono

tutti quei dati da raccogliere; tutte quelle carte da scrivere per l’ordinanza

di rinvio a giudizio; a volte Giovanni sparisce e con gli altri magistrati del

gruppo va nei luoghi meno probabili. Gran parte dell’ordinanza di rinvio a

giudizio, per esempio, viene scritta sul tavolo da Ping Pong del giudice Ayala,

nella sua villa a Mondello. Protetta, per quelle occasioni, dai Carabinieri.

Poi, un giorno, all’improvviso, Francesca è costretta a tornare di corsa a casa

dal lavoro. Perchè? Semplice: c’è un aereo militare che deve prendere lei,

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e la sua famiglia e portarli tutti quanti

nella foresteria del supercarcere dell’asinara. Ma perchè tutta quela fretta?

Perchè, nemmeno a dirlo, sono in grave, gravissimo ed estremo pericolo. Li,

chiusi li dentro assieme alle famiglie, i due magistrati del gruppo ci restano

settimane. Fino a che non arriva il momento di tornare a casa. Prima però devono

pagare di tasca loro le spese di alloggio all’Amministrazione Penitenziaria!

Il maxiprocesso inizia a Palermo

il 10 Febbraio 1986. 474 imputati! Tra questi ci sono nomi del calibro di

Luciano Liggio che si presenta in aula con un grosso sigaro cubano come i boss

dei film americani; Pippo Calò, detto il cassiere della mafia

... ... ... ... ... ...

sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo

compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li.

Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua.

Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una

brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che,

quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane.

sera di fine settembre. Il 26. E’ anche il giorno del suo

compleanno. E’ entrata da pochi anni nella quarantina. Proprio quel giorno li.

Cammina tranquilla perchè è in un quartiere ed una citta che non è la sua.

Benchè sia il posto dove adesso vive e lavora. Dove la conoscono tutti come una

brava dottoressa. Una di quelle che è sempre disposta ad aiutare tutti e che,

quando la chiami, c’è sempre anche se è la notte di natale e fa un freddo cane.

perchè

c’è ancora qualcuno, tanti, che dicono che è proprio la mafia che non esiste. I

delitti di cui sono accusati, però, quelli esistono davvero. Il giudice

istruttore Cesare Terranova ha ricostruito decine di omicidi avvenuti a

Corleone.

perchè

c’è ancora qualcuno, tanti, che dicono che è proprio la mafia che non esiste. I

delitti di cui sono accusati, però, quelli esistono davvero. Il giudice

istruttore Cesare Terranova ha ricostruito decine di omicidi avvenuti a

Corleone.  semplicemente un uscere. E’ un

giornalista invece. Uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e

meno, purtroppo, nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto. Che riesce a

capire le cose prima ancora che succedano. Ma cominciamo a mettere un pò di

nomi: il giornalista si chiama Mario Francese. Per lui il giornalismo è una

passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione: comodo e

ben pagato. Era il capo ufficio stampa di un assessorato, e si è fatto assumere

al Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani di Palermo, di cui è diventato

responsabile della cronaca giudiziaria. Mario Francese era un uomo buono,

solare, un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia.

Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Lui cercava

solo di usare una sua piccola rete di informatori. Grente che stava nelle

taverne e nei bar della città, nel palazzo di giustizia o all’interno dei

mercati popolari. Questo era necessario per capire come era fatta la città di

Palermo e per andare oltre la semplice notizia. Mario Francese ha un pallino,

come una specie di ossesione: i corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia,

lui lo ha capito, ed i corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i

corleonesi, sono più pericolosi degli altri. Totò Riina, Leoluca Bagarella,

Bernardo Provenzano. Anche questi, alcuni li possiamo immaginare mentre se ne

vanno liberi dal palazzo di giustizia, sono tutti personaggi da romanzo.

Soprattutto Totò Riina, il braccio destro di Luciano Liggio, di cui presto

prenderà il posto come capo della famiglia dei corleonesi.

semplicemente un uscere. E’ un

giornalista invece. Uno di quei giornalisti che si trovano sempre nei romanzi e

meno, purtroppo, nella realtà. Uno bravo, che vede e sente tutto. Che riesce a

capire le cose prima ancora che succedano. Ma cominciamo a mettere un pò di

nomi: il giornalista si chiama Mario Francese. Per lui il giornalismo è una

passione da sempre. Per quello ha lasciato un posto fisso alla regione: comodo e

ben pagato. Era il capo ufficio stampa di un assessorato, e si è fatto assumere

al Giornale di Sicilia, uno dei quotidiani di Palermo, di cui è diventato

responsabile della cronaca giudiziaria. Mario Francese era un uomo buono,

solare, un cronista di razza. Il suo unico metro era la ricerca della notizia.

Se aveva una colpa era quella di scrivere tutto quello che sapeva. Lui cercava

solo di usare una sua piccola rete di informatori. Grente che stava nelle

taverne e nei bar della città, nel palazzo di giustizia o all’interno dei

mercati popolari. Questo era necessario per capire come era fatta la città di

Palermo e per andare oltre la semplice notizia. Mario Francese ha un pallino,

come una specie di ossesione: i corleonesi. Sta succedendo qualcosa nella mafia,

lui lo ha capito, ed i corleonesi ne sono i protagonisti. Sono diversi i

corleonesi, sono più pericolosi degli altri. Totò Riina, Leoluca Bagarella,

Bernardo Provenzano. Anche questi, alcuni li possiamo immaginare mentre se ne

vanno liberi dal palazzo di giustizia, sono tutti personaggi da romanzo.

Soprattutto Totò Riina, il braccio destro di Luciano Liggio, di cui presto

prenderà il posto come capo della famiglia dei corleonesi. processo: “Sono un

quinta elementare!”. Ma per fare carriera in Cosa Nostra non c’è bisogno di una

laurea. Lui comincia presto: uccide il suo primo uomo a diciannove anni in una

rissa; finisce in carcere, si fa sei anni, poi esce, torna a Corleone e continua

con la sua carriera. Per raccontare il suo modo di vedere le cose c’è un

aneddoto: Totò Riina si trova assieme ad alcuni dei suoi a progettare un

attentato, molti anni più avanti. Qualcuno dei suoi gli fa notare,

rispettosamente e con molta cautela, perchè è difficile muovere un appunto a