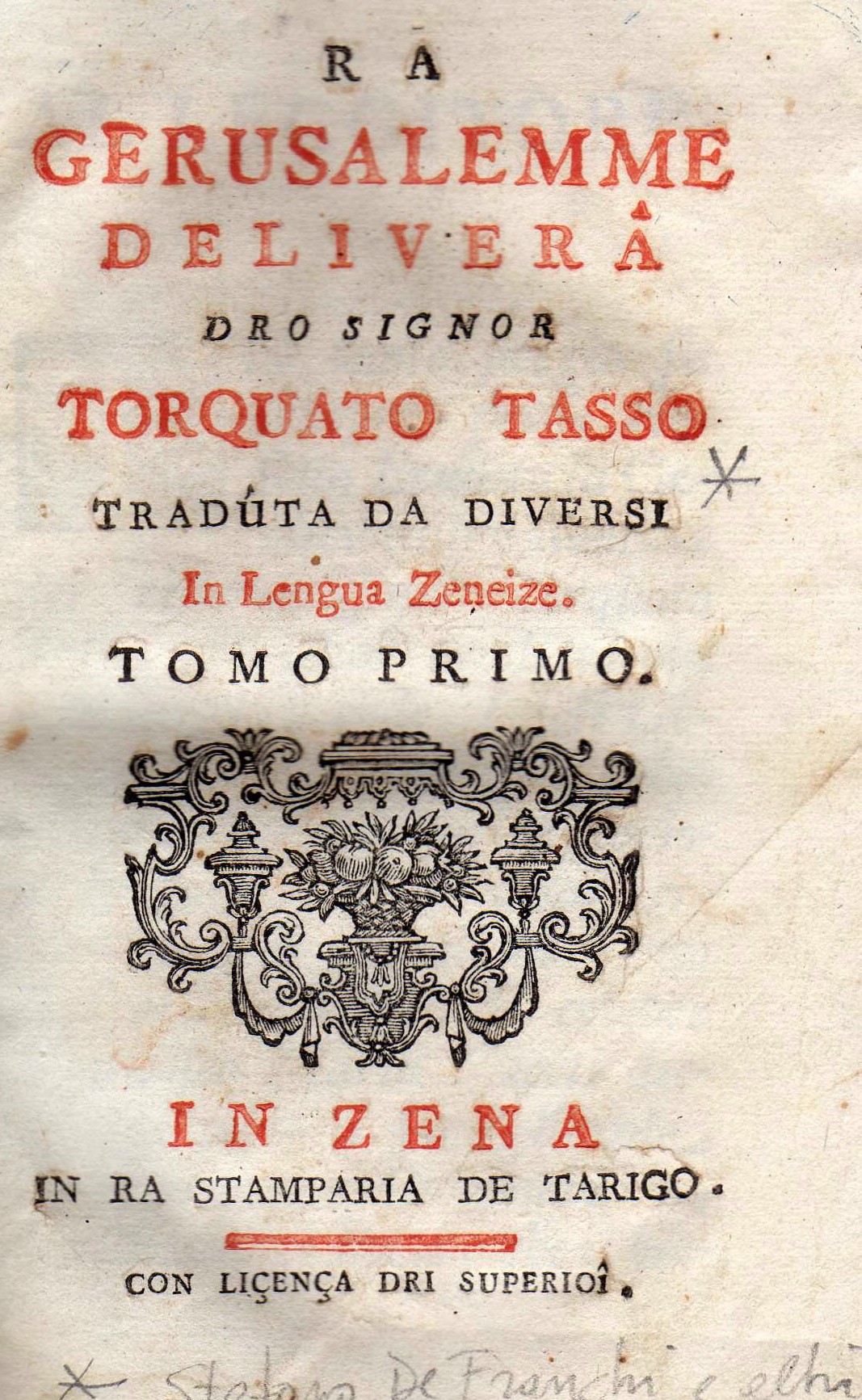

Nel 1755

compariva a Genova, in due volumi, "Ra Gerusalemme deliverà dro

Signor Torquato Tasso traduta in lengua zeneize", una versione in genovese

del capolavoro tassiano, ad opera di un'equipe di letterati cittadini,

diretti dal poeta Stefano De Franchi. Si tratta di un lavoro curioso ed

insolito, poiché gli autori non intesero eseguire una fedele traduzione

della Gerusalemme, come nel secolo successivo il Padre Federico Gazzo avrebbe

tradotto integralmente la Divina Commedia, ma neppure una parodia, un travestimento

burlesco, come già ne esistevano in vari dialetti italiani. I letterati

settecenteschi vollero invece rispettare sostanzialmente gli intendimenti

e la struttura narrativa dell'opera del Tasso, ma nello stesso tempo ri-crearla

da un punto di vista "genovese"; l'intero poema cavalleresco è così

riscritto come avrebbe potuto raccontarlo un genovese di allora. Nei traduttori

non mancò neppure l'intendimento di emulare e superare le traduzioni

già apparse fino ad allora in altri dialetti italiani, come si evince

da un sonetto prefatorio, che ad un certo punto afferma:

"Ro Dottô,

Pantalon, Xanni e Coviello

ro Tasso

han sbarattaòu tutti in buffon,

e son

stæti piaxùi da quest'e quello;

aoura se

à dî bon'ombre è bello e bon

ro Caporâ

Zeneize Darseniello

o starà

à vei chi passa à ro barcon?"

Come dire

che se le altre traduzioni, in bolognese (ro Dottô), in veneziano

(Pantalon), in bergamasco (Xanni ), in napoletano (Coviello), hanno cambiato

il Tasso in un buffone e hanno riscosso successo, la maschera genovese

del Caporale, non poteva rimanere indietro, capace com'è anche lui

di dire spiritosaggini. A dispetto di tale premessa, l'intonazione comica

affiora solo di tanto in tanto, nella Gerusalemme in genovese, restando

essa in genere molto al di sopra di altri tentativi analoghi, tipici di

un dialettalismo riflesso e tutto sommato poco interessante; infatti, si

può affermare che l'intera operazione si inscrive nel complesso

lavoro intrapreso dal De Franchi per arricchire la letteratura di espressione

genovese di opere valide e aggiornate, in un'ottica di esaltazione della

patria genovese. In un'epoca di sostanziale decadenza politica per la Repubblica

di Genova, quale fu il XVIII secolo, alcuni intellettuali avvertirono la

necessità di ricompattare le classi sociali attorno alla nobiltà,

rinfocolando il sentimento patriottico; a tale scopo, la letteratura in

genovese poté sembrare uno strumento particolarmente idoneo, per

l'uso identitario che ne era stato fatto nel corso dei secoli. Il De Franchi

volle così essere il poeta della "Naçion Zeneise", propugnando

tra l'altro moderate correzioni ad un assetto sociale e politico secolare

ormai sclerotico, cui rivolge moderatissime critiche nelle sue commedie.

Quella del De Franchi era certo una concezione dello Stato fortemente paternalista,

ma lo stile presuntamente popolare in cui la espresse non mancò

di influenzare numerosi autori, la maggior parte anonimi e di ispirazione

giacobina, che sarebbero apparsi alla fine del secolo.

Quanto

alla traduzione della "Gerusalemme", il movente politico è da ricercarsi

in particolare nell'esaltazione del fondamentale contributo recato a suo

tempo dai Genovesi alla riconquista della Terra Santa, su cui era già

fiorita tutta una serie di leggende e tradizioni, legate alla figura di

Guglielmo Embriaco, "il duce ligure, che pria / signor de' mari corseggiar

solìa."

Rispettando

rigorosamente lo stesso numero di ottave dell'originale, sette diversi

poeti, Stefano De Franchi, Ambrogio Conti, Gaetano Gallino, Paolo Toso,

Giacomo Guidi, Gian Agostino Gastaldi, Francesco Maria Viceti, diedero

la loro versione dei venti canti della "Gerusalemme Liberata", a volte

mantenendosi molti aderenti al testo, a volte abbassandone i toni per mantenersi

fedeli ad uno spirito ligure tutto concretezza e praticità, a volte

ancora creando momenti di poesia del tutto nuovi.

Si vedano

le ottave in cui viene rievocata la figura di Colombo (XV, 31-32) nella

versione di Ambrogio Conti:

Dal canto

XII (ott. 62-69) la morte di Clorinda, nella versione di Paolo Toso, dove

la drammaticità della situazione è resa correttamente, con

profondo sentimento:

Torna l'odio intr'i

coeu, e ri trasporta

senza poei ciù

stâ drïti à ra battaggia,

dove l'arte, e ra

forza è quæxi morta,

dove combatte in

loeugo sò ra raggia.

O quanto grande

e spaventosa porta

fa l'unna, e l'âtra

spâ, s'a ponze, o taggia

re arme, o pù

ra carne! e se non moeuran

l'é che ro

sdegno e ro venin non voeuran.

Comme ro mâ,

quando çessaòu ro vento,

che primma ro scommosse

in âto in basso,

non se queta però,

ma ro spavento

conserva ancon dro

moto, e dro fracasso;

così quantunque

con ro sangue spento

allò ghe

manche ro vigô dro brasso;

pù dall'ira

animæ tornan sti chìe

a refâ ciù

profonde re ferìe.

Ma zoeu moæ

arriva ro fatale fin

a ra brava Clorinda

destinaou.

Ra spâ ghe

ficca in mezo dri tettin,

che in passâri

se fa de sangue un sciaou,

e ro vestî

traponto d'oro fin

tutto resta de questo

imbernissaou.

Ra poveretta, che

sta in pê ciù appenna

ro coeu sente mancâse,

e ghe ven penna.

Lê segue ra

vittoria, e de tâ menna,

strenze Clorinda

senza usâ pietæ,

che ra meschinna

cazze, e poeu ciù appenna

l'ùrtima

profferî sò vorentæ,

che allora in mente

un bon penscêo ghe menna

de Fede, de Speranza

e Caritæ,

Virtù, che

Dio gh'infonde, e se unna liggia

fu mentre a visse,

ra voeu in morte figgia.

Te daggo ro perdon:

ti hæ vinto, amigo:

perdonname ti assì:

non ro demando

per questo corpo,

che n'importa un figo,

l'annima sola mi

te raccomando,

dagghe battæsmo,

e lévera d'intrigo.

In questa voxe,

che lê va formando

o sente un non so

che, che l'odio franze,

e fa che questo

se converte in cianze.

Poco lontan de lì

scorre da un monte

tutto fresco d'argento

un rianetto:

gh'andò Tancredi

e l'elmo impì intr'ro fonte,

e tornò a

fâ l'uffizio benedetto

sentì tremâ

ra man, mentre d'in fronte,

per battezzâra

ghe levò l'elmetto.

Ra vidde, ra conobbe:

ah, restò senza

e voxe e moto! Ah,

vista! Ah, conoscenza!

Non morì zà,

che tutta in quell'instante

ra forza addoeuverò

che ghe restava,

e se misse unna

vitta ciù constante

a dâ con l'ægua

a chi ra morte o dava;

mentre che o dixe

re parolle sante,

lê tutta d'allegrezza

giubbilava,

e pâ, che

tanto de morî ghe piaxe,

che a dixe, votta

in çê, mi vaggo in paxe.

Ra pallidezza sciù

ra gianca cera

pâ un intreçço

de livii, e viovetta.

In çê

a ten fissi ri oeuggi, e ra carera

ro Sô per

veira in poco manco affretta:

e verso quello alzando

in ra manera

che a poeu ra bella

man freida, e smortetta,

ghe dà pegno

de paxe, e in queste forme

passa ra bella donna

e pâ ch'a dorme.

Torna l'odio nei

cuori e li trasporta / anche se non si reggono più, alla battaglia,

/ dove l'arte e la forza son quasi morte / e al loro posto combatte la

rabbia. / O quanto grande e spaventosa porta / fa l'una e l'altra spada,

se punge o taglia / le armi, o la carne! e se non muoiono / è perché

lo sdegno e l'ira non vogliono. // Come il mare, quando cessa il vento,

/ che prima lo sconvolse in alto e in basso, / non s'acquieta però,

ma lo spavento / conserva ancora del moto e del fracasso; / così,

quantunque con il sangue spento / prima che gli manchi il valore del braccio;

/ pur dall'ira animati tornano costoro 7 a rifare più profonde le

ferite. // Ma ormai arriva la fatale fine / destinata alla brava Clorinda.

/ La spada le ficca in mezzo alle mammelle, / e trapassandole si fa un

fiotto di sangue, / e il vestito trapunto d'oro fino / ne rimane tutto

insudiciato. / La poveretta, che si regge appena, / sente che il cuore

le manca e soffre. // Lui persegue la vittoria e in tal modo / stringe

Clorinda senza usare pietà, / che la misera cade, e può solo

più / esprimere la sua ultima volontà, / poiché allora

in mente un buon pensiero le porta / di Fede, Speranza e Carità,

/ Virtù, che Dio le infonde, e se scapestrata / fu mentre visse,

la vuole in morte innocente. // Ti dò il perdono: hai vinto, amico:

/ perdonami anche tu: non lo domando / per questo corpo, che non conta

nulla, / l'anima sola io ti raccomando, / dalle il battesimo e liberala.

/ In questa voce, che lei va formando, / lui sente un non so che, che infrange

l'odio, / e fa che questo si converta in piangere. // Poco lontano

da lì scorre da un monte / tutto fresco d'argento un ruscelletto:

/ vi andò Tancredi e l'elmo riempì nel fonte / e tornò

a compiere l'ufficio benedetto / sentì tremare la mano, mentre dalla

fronte / per battezzarla le levò l'elmetto. / La vide, la riconobbe:

ah, restò senza / voce e movimento! Ah, vista! Ah, conoscenza! //

Non morì già, che tutta in quell'istante / adoperò

la forza che gli restava, / e si mise una vita più costante / a

dare con l'acqua a colei cui dava la morte; / mentre dice le parole sante,

/ lei giubilava tutta d'allegrezza, / e sembra che tanto le piaccia di

morire, / che dice rivolta al cielo: io vado in pace. // La pallidezza

sul viso bianco / sembra un intreccio di gigli e di violetta. / In cielo

tiene fissi gli occhi, e la strada / il Sole per vederla in poco meno affretta;

/ e verso quello alzando, nel modo / che può, la bella mano fredda

e palliduccia, / gli dà pegno di pace, e in queste forme / trapassa

la bella donna e sembra che dorma.